江戸城の石垣・外濠(そとぼり)

JR総武線飯田橋駅

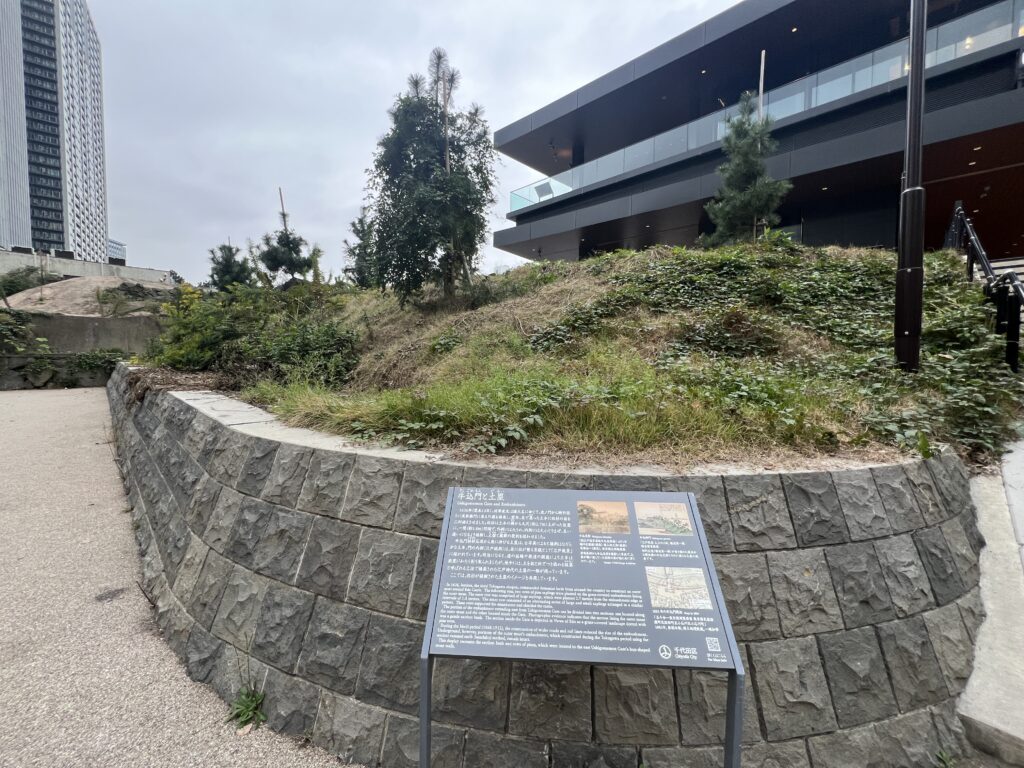

牛込門(うしごめもん)と土塁:JR飯田橋駅

寛永十三年(1636年)に江戸幕府三代将軍徳川家光により、

虎ノ門から時計回りに浅草橋門に至る外堀を構築し、

翌年、芝で覆った土手に松杉の苗を二列植えさせました。

現在土塁の一部は地中に残っており、JR飯田橋駅前には、

松杉が植樹された土塁のイメージが再現されています。

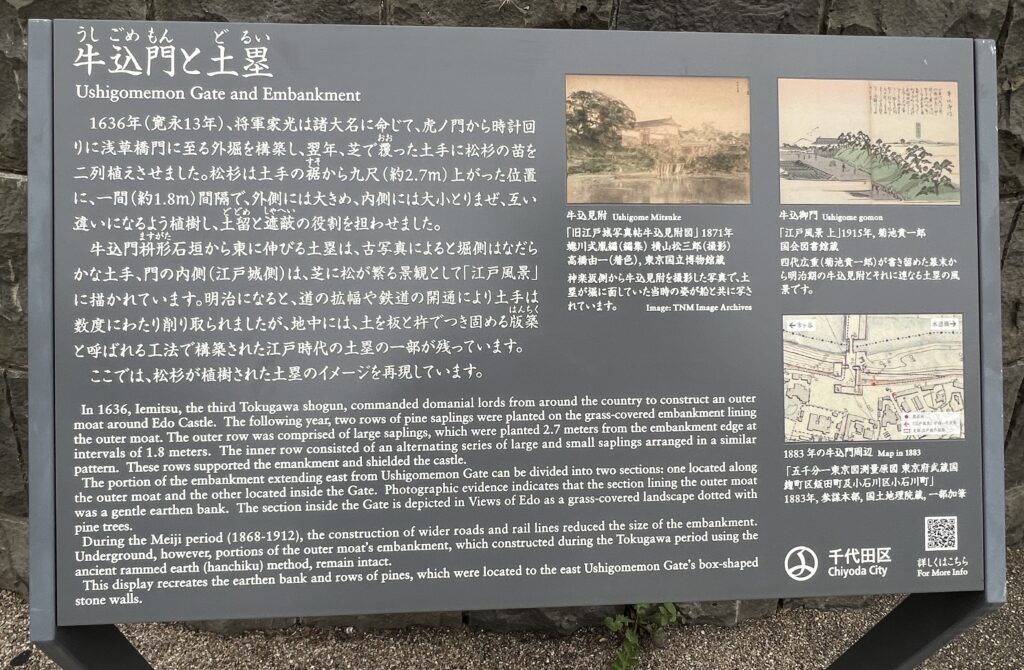

牛込門(うしごめもん:見附)跡

牛込御門は、寛永十三年(1636年)に阿波徳島藩主蜂須賀忠英(松平阿波守)によって、

石垣が建設されました。JR飯田橋駅西口を出ると石垣が見えます。

明治三十五年に石垣の大部分が撤去されましたが、

現在でも道路を挟んだ両側の石垣や橋台の石垣が残されています。

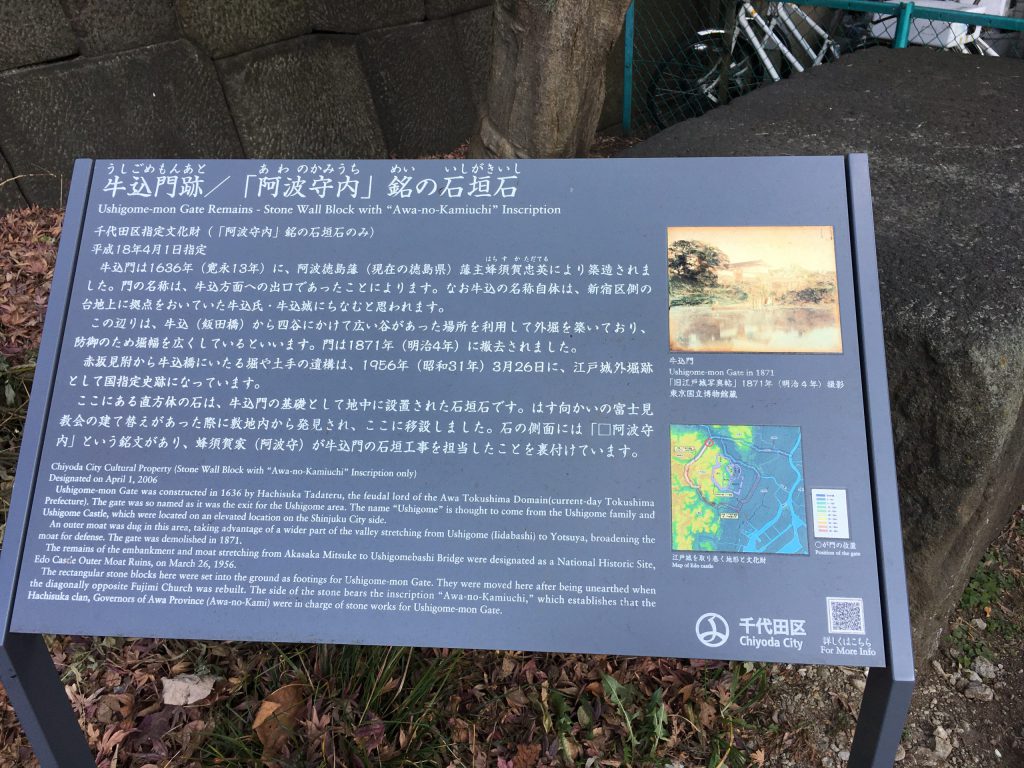

牛込門跡/「阿波守内(あわのかみうち)」銘の石垣石(JR飯田橋駅)

牛込御門は明治四年(1871年)に撤去されました。「阿波守内」という銘文の石垣は、

牛込門の基礎として地中に設置された石垣石で、

蜂須賀家(阿波守)が牛込門の石垣工事を担当した事を裏付けています。

JR総武線四ツ谷駅周辺

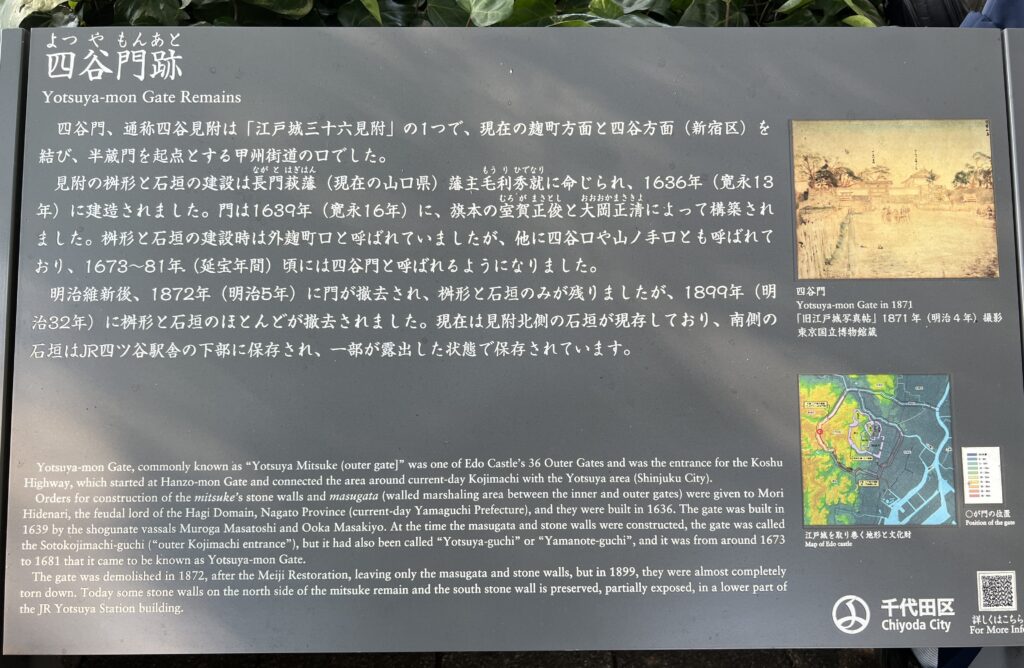

四谷門跡(よつやもんあと)

四谷門、通称四谷見附は、「江戸城三十六見附」の一つで、

半蔵門を起点とする甲州街道の口でした。門は寛永十六年(1639年)に構築されました。

明治五年(1872年)に門が撤去され、桝形と石垣のみが残りましたが、

明治三十二年(1899年)に桝形と石垣のほとんどが撤去されました。

四谷門の桝形石垣は、寛永十三年(1636年)に萩藩の毛利秀就(もうりひでなり)によって、

つくられました。昭和六十三年のJR四ツ谷駅改修工事等に伴う発掘で、

渡櫓門の石垣下段の内五段が発見されました。

JR四ツ谷駅の改修工事等で発掘された四谷門石垣の角の部分を構成していた石です。

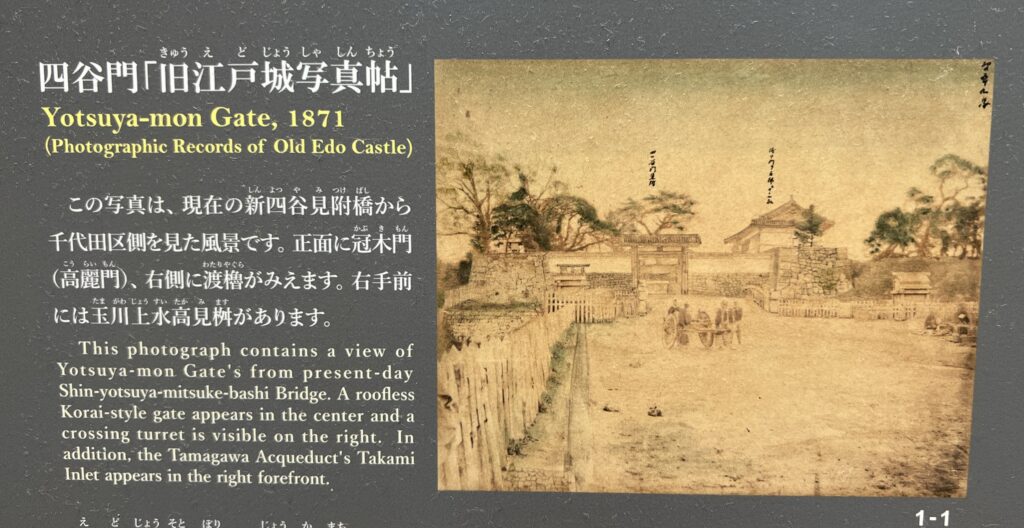

四谷門旧写真(JR四ツ谷駅改札外)

JR四ツ谷駅改札外には「江戸城外堀史跡展示広場」があります。

四谷門の古写真を見ることができます。

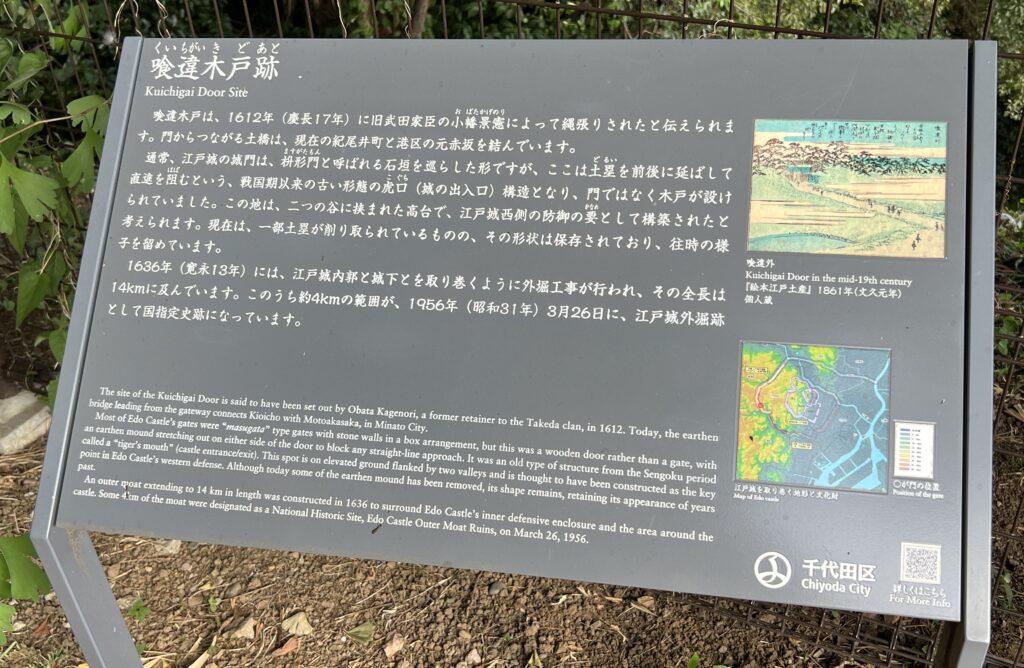

喰違木戸跡(くいちがいきどあと)

喰違木戸は、慶長十七年(1612年)に、

旧武田家臣の小幡景憲によって縄張りされたと伝えられます。

土塁を前後に延ばして直進を阻む戦国以来の古い形態の虎口構造で、

木戸が設けられていました。

二つの谷に挟まれた高台で、江戸城西側の防御の要として構築されたと考えられます。

一部土塁が削り取られているものの、その形状は保存されており、

往時の様子を留めています。

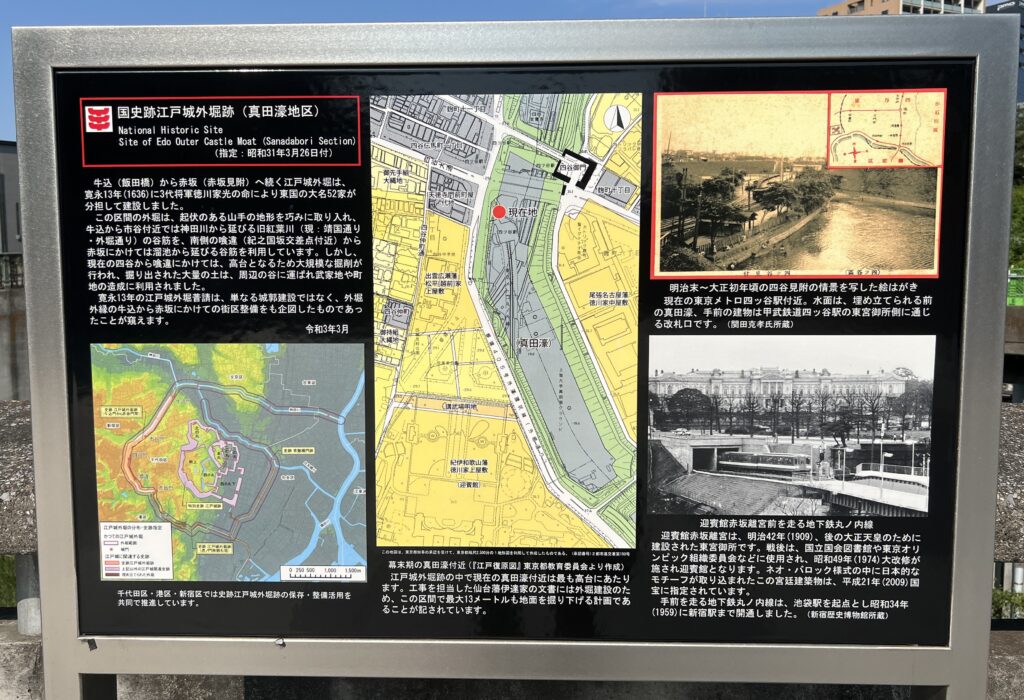

江戸城外堀跡案内(真田濠地区)

江戸城外堀跡の中で、現在の真田濠の付近は最も高台にあたり、

工事を担当した仙台藩伊達家の文書では、外堀建設のため、

最大十三メートルも地面を掘り下げる計画であることが記されています。

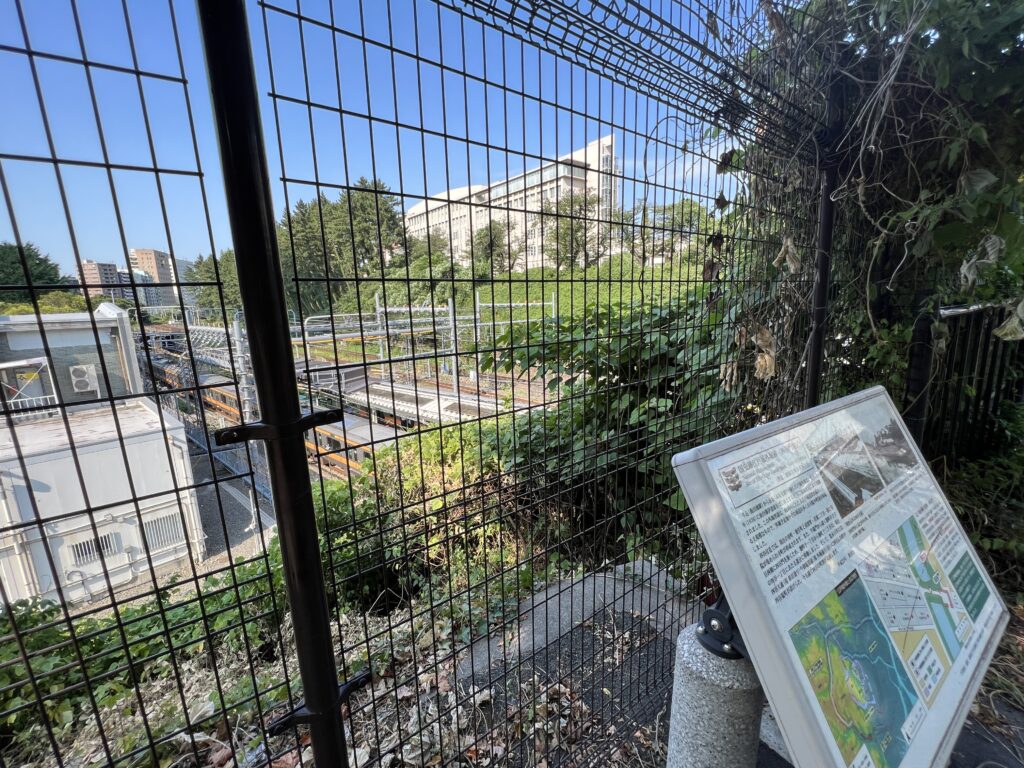

江戸城外堀跡(四谷門地区)

江戸城外堀跡の四谷門周辺は、JR四ツ谷駅のホームにあたります。

JR総武線市ヶ谷駅

江戸城外堀跡:JR市ヶ谷駅

JR市ヶ谷駅のホームから江戸城外堀跡を見ることができます。

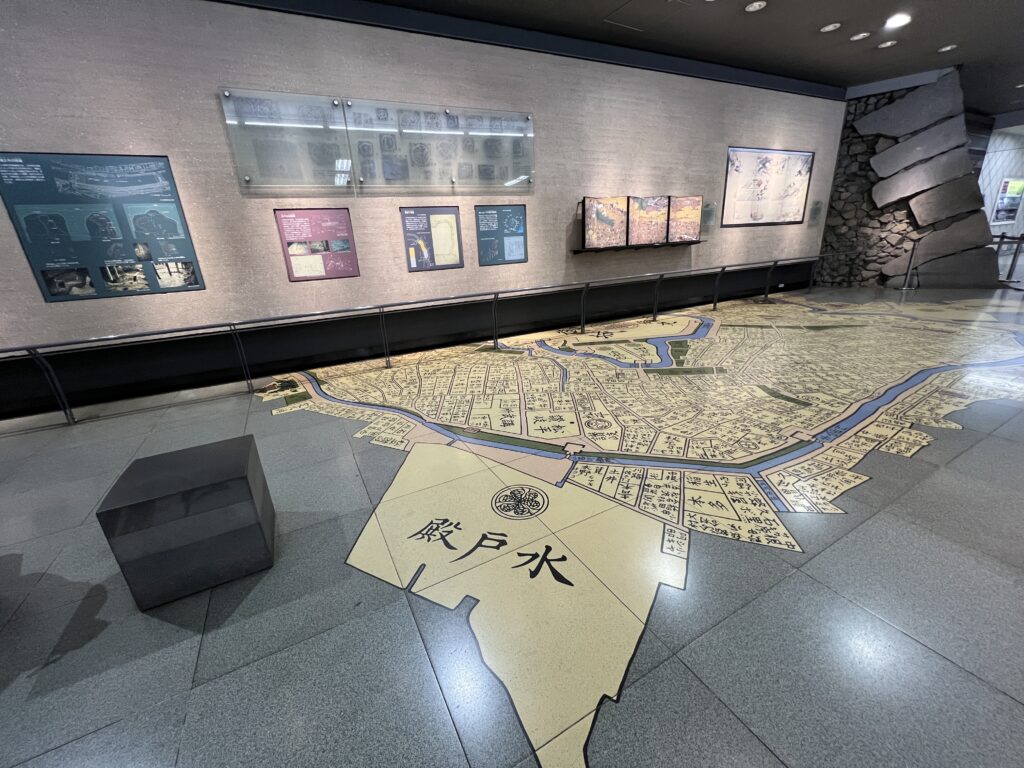

江戸歴史散歩コーナー(東京メトロ南北線市ヶ谷駅コンコース)

東京メトロ南北線市ヶ谷駅コンコースには、江戸歴史散歩コーナーがあります。

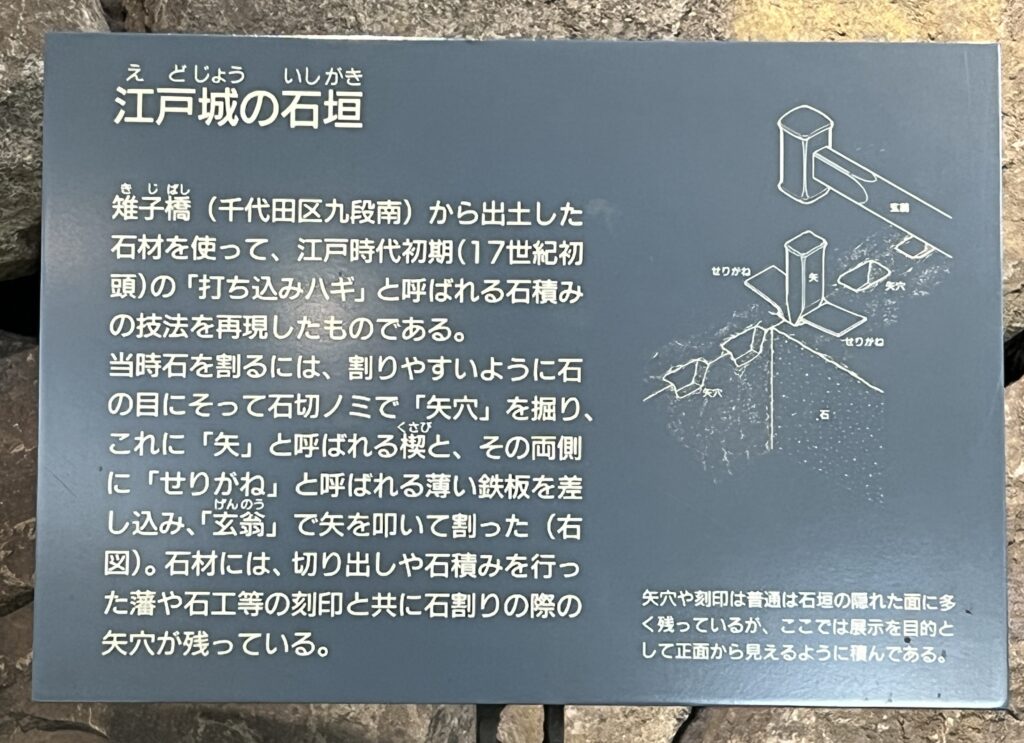

雉子橋(きじばし:千代田区九段南)から出土した石材を使って、

打ち込みハギと呼ばれる石積みの技法が再現されています。

東京メトロ赤坂見附駅

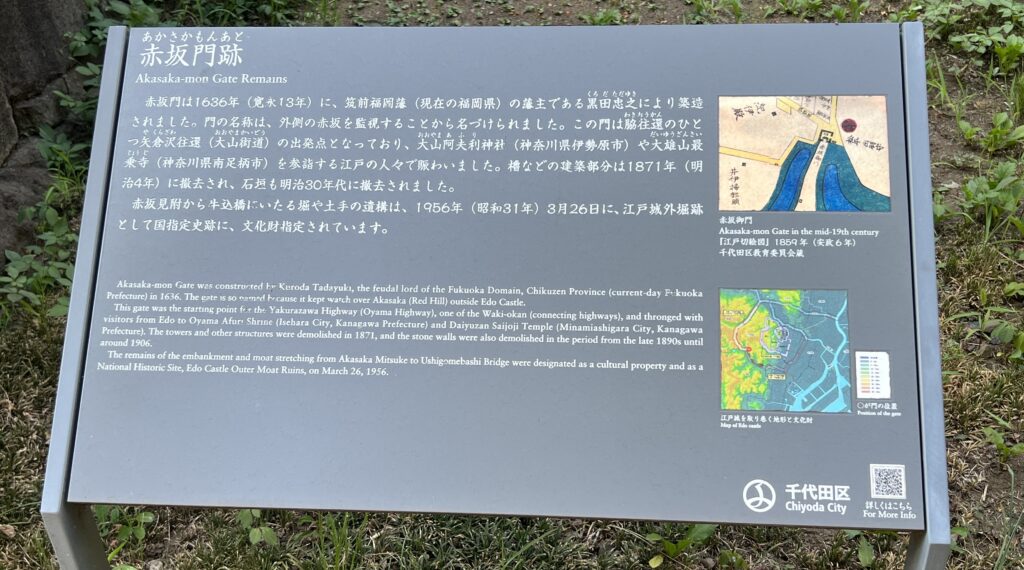

赤坂門跡(あかさかもんあと)

赤坂門は寛永十三年(1636年)に、筑前福岡藩主の黒田忠之(くろだただゆき)によって、

築造されました。赤坂門は大山街道の出発点となっており、大山阿夫利神社や、

大雄山最乗寺に参詣する江戸の人々で賑わいました。

櫓などの建築物は、明治四年(1871年)に撤去され、石垣も明治三十年代に撤去されました。

そばには東京ガーデンテラス紀尾井町があり、国道246号線青山通り沿いにあります。

赤坂御門の石垣と刻印(東京ガーデンテラス紀尾井町)

東京ガーデンテラス紀尾井町の敷地内では、

赤坂御門の石垣と刻印を間近に見ることができます。

福岡藩主黒田忠之によって築かれたもので、黒田家家紋の刻印があります。

門の構造は高麗門と右折の位置にある渡櫓門からなる桝形門で、

明治三十年(1897年)に道路拡幅によって石垣の大部分が撤去されました。

JR東京駅

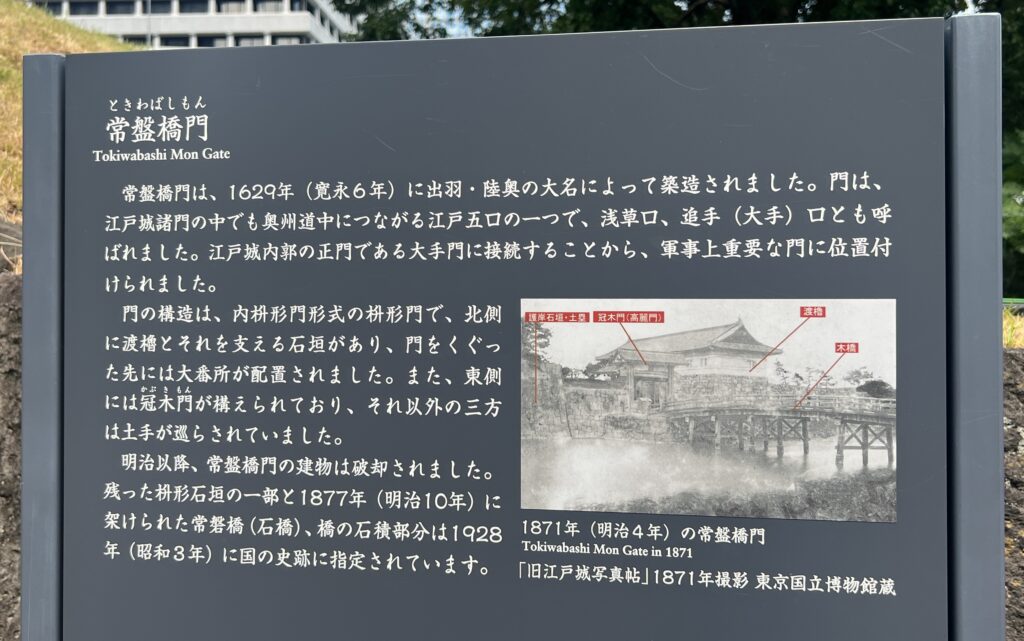

常盤橋門跡(ときわばしもんあと)

寛永六年(1629年)に出羽・陸奥の大名によって築造されました。

門は江戸城諸門の中でも奥州道中につながる江戸五口の一つで、

浅草口、追手(大手)口とも呼ばれました。

江戸城内部の正門である大手門に接続することから、

軍事上重要な門に位置付けられました。

門の構造は、内桝形門形式の枡形門で、北側に渡櫓とそれを支える石垣があり、

門をくぐった先には大番所が配置されました。東側には冠木門が構えられており、

それ以外の三方は土手が巡らされていました。

明治以降、常盤橋門の建物は破却されました。

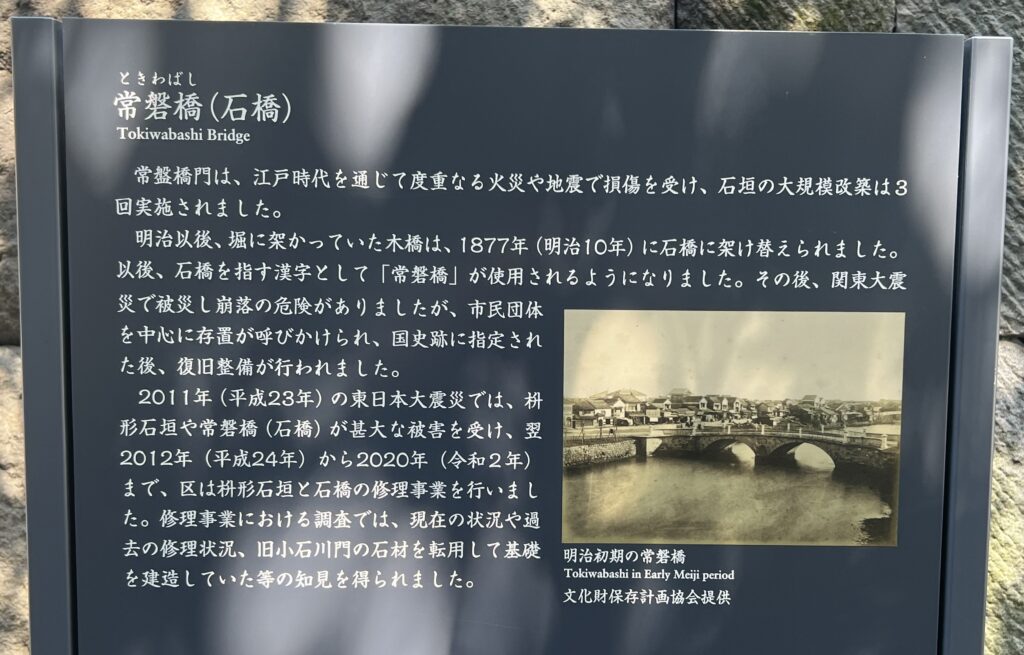

常磐橋(石橋)

明治十年(1877年)に石橋に架け替えられました。

以後石橋を指す漢字として「常磐橋」が使用され、「磐」の字となりました。

平成二十三年(2011年)の東日本大震災では、桝形石垣や常磐橋(石橋)が甚大な被害を受け、

平成二十四年(2012年)から令和二年(2020年)まで修理事業を行いました。

常盤橋(車道)

常盤橋(車道)は、大正十五年(1926年)に架けられました。

歩車道境界石(常盤橋屋外ミュージアム)

アーチ橋の路面部分に安山岩と花崗岩(かこうがん)の二種類の石を使って、

歩道と車道の区別がつくように色分けされていました。

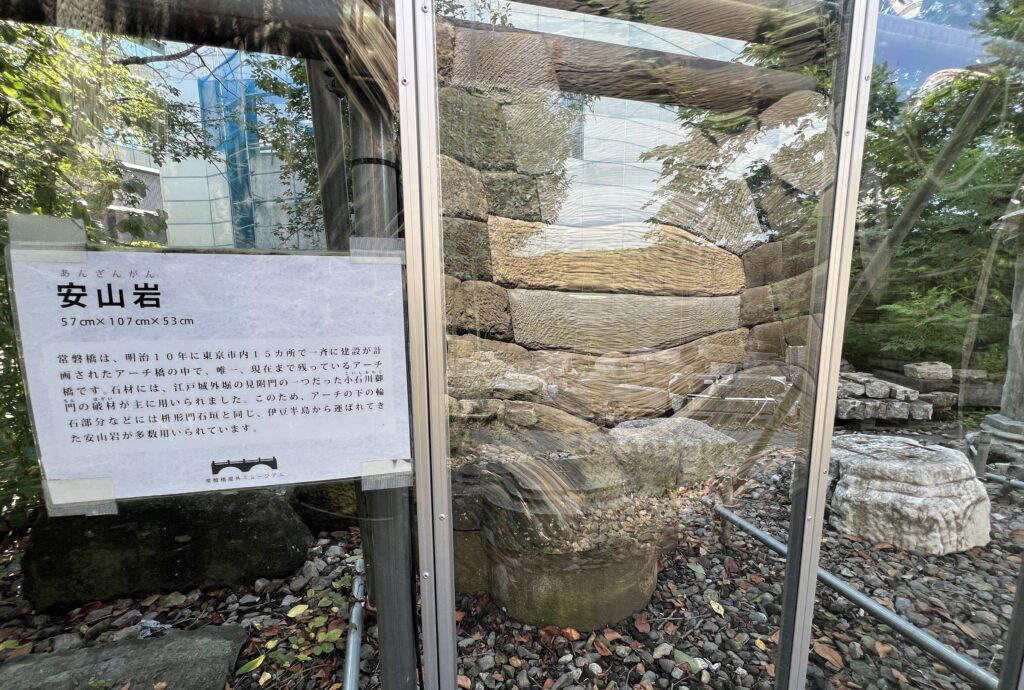

安山岩(あんざんがん:常盤橋屋外ミュージアム)

石材には江戸城外堀の見附門の一つだった小石川御門の破材が主に用いられました。

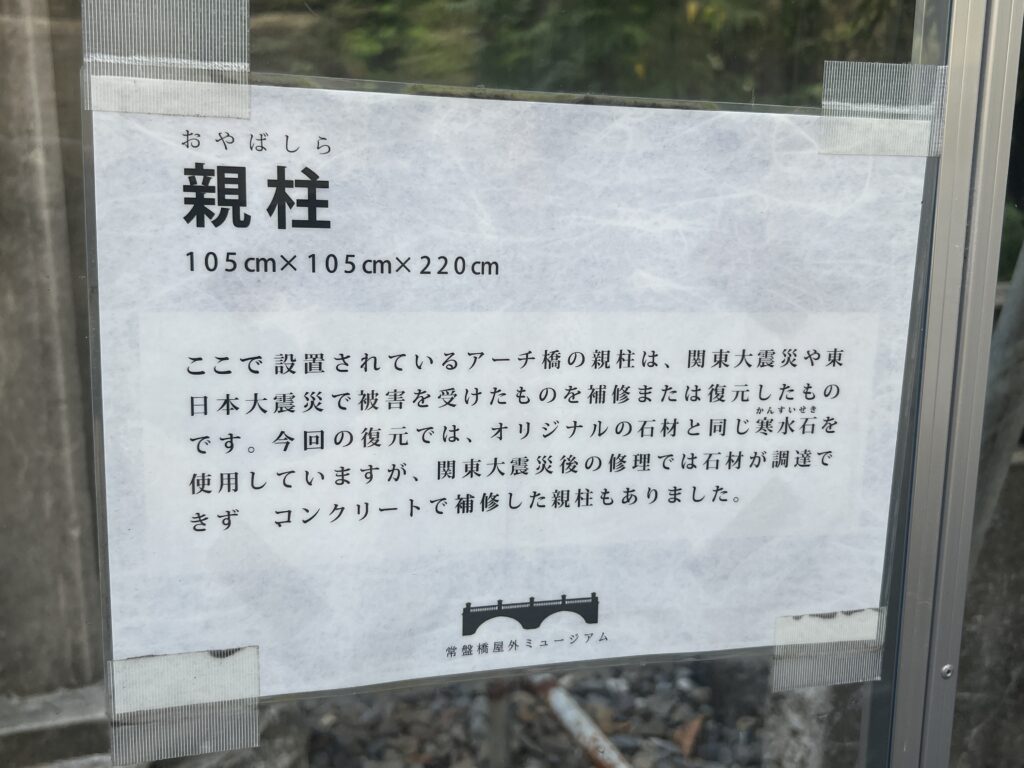

親柱(おやばしら:常盤橋屋外ミュージアム)

寒水石(かんすいせき)を使用したもので、関東大震災や東日本大震災で被害を受けたものを、

補修または復元したものです。

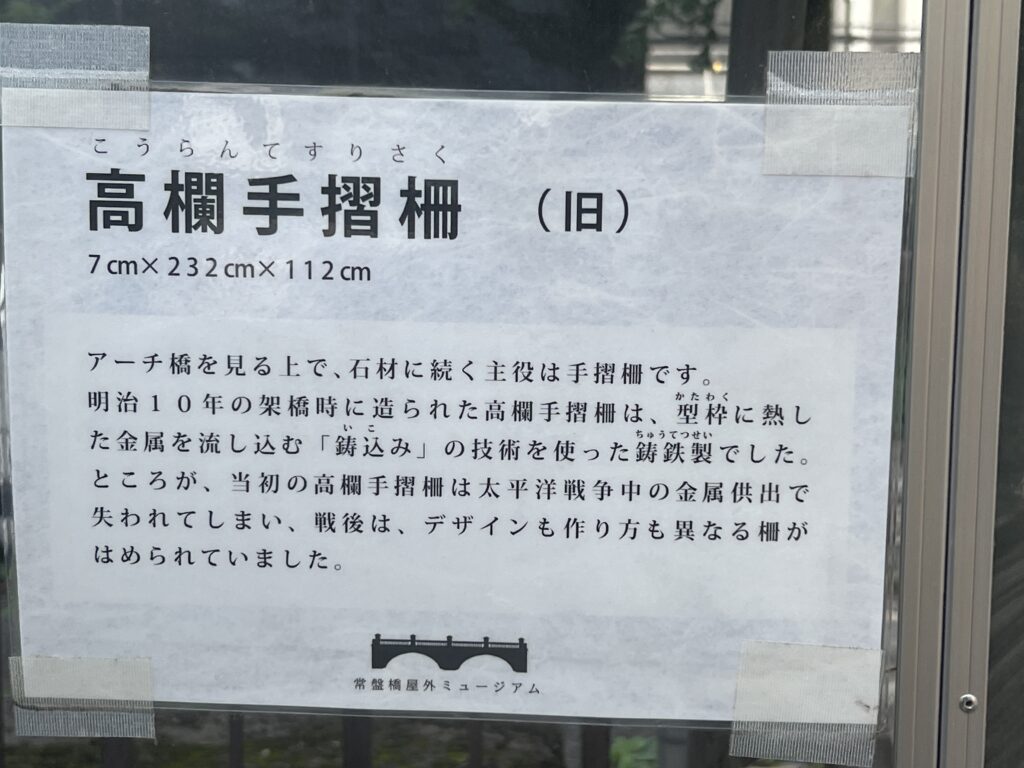

高欄手摺柵(こうらんてすりさく:常盤橋屋外ミュージアム)

型枠に熱した金属を流し込む「鋳込み」の技術を使った鋳鉄製でした。

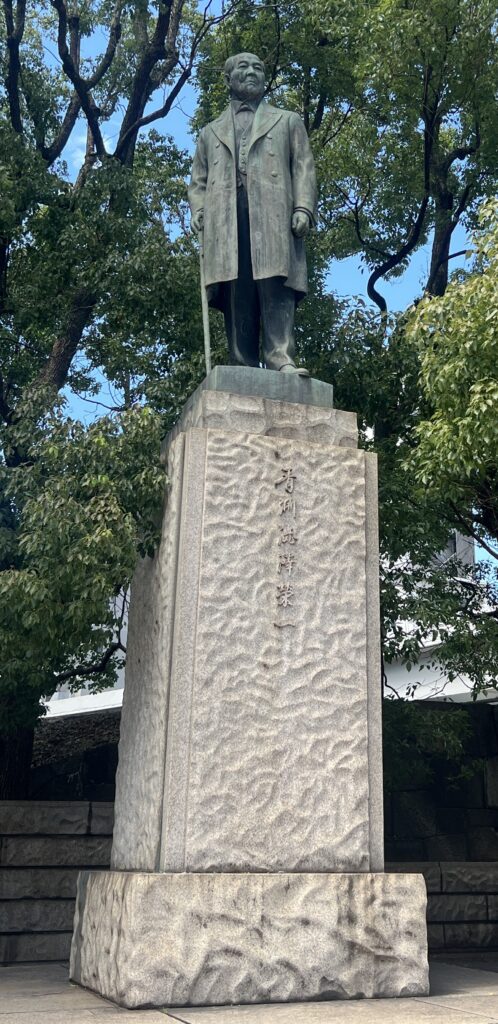

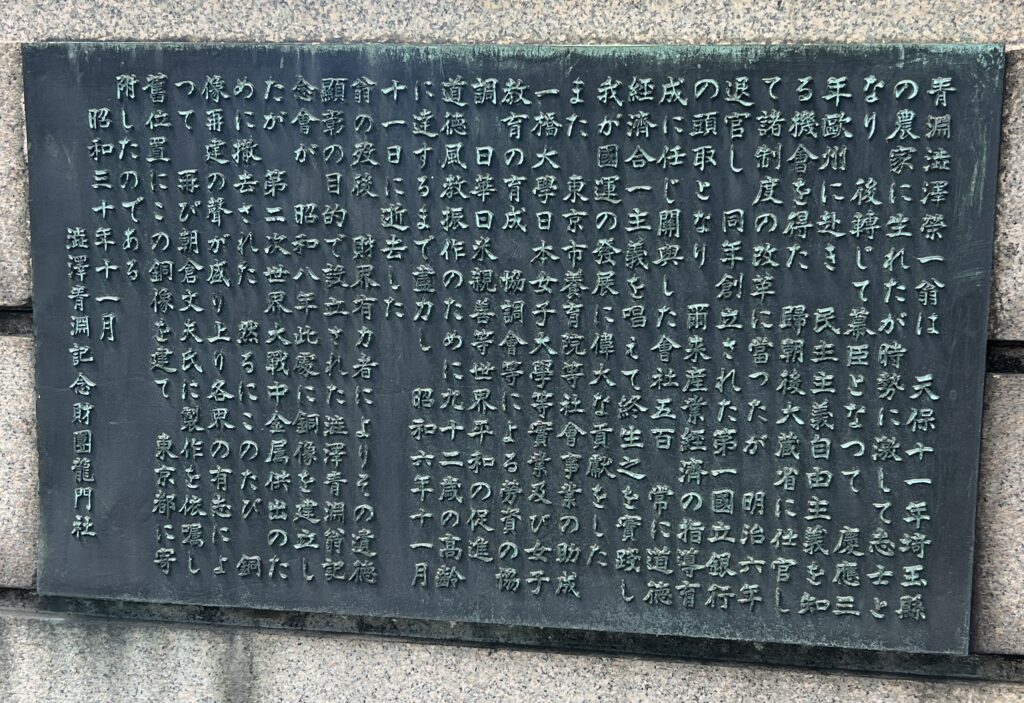

渋沢栄一銅像

初代の渋沢栄一像は、昭和八年(1933年)の渋沢栄一の命日に完成しましたが、

戦時中の金属供出で一度撤去されました。

現在の銅像は二代目で、昭和三十年(1955年)に再建されました。

それぞれ彫刻家の朝倉文夫の製作です。

日本銀行

貨幣博物館(日本銀行分館)

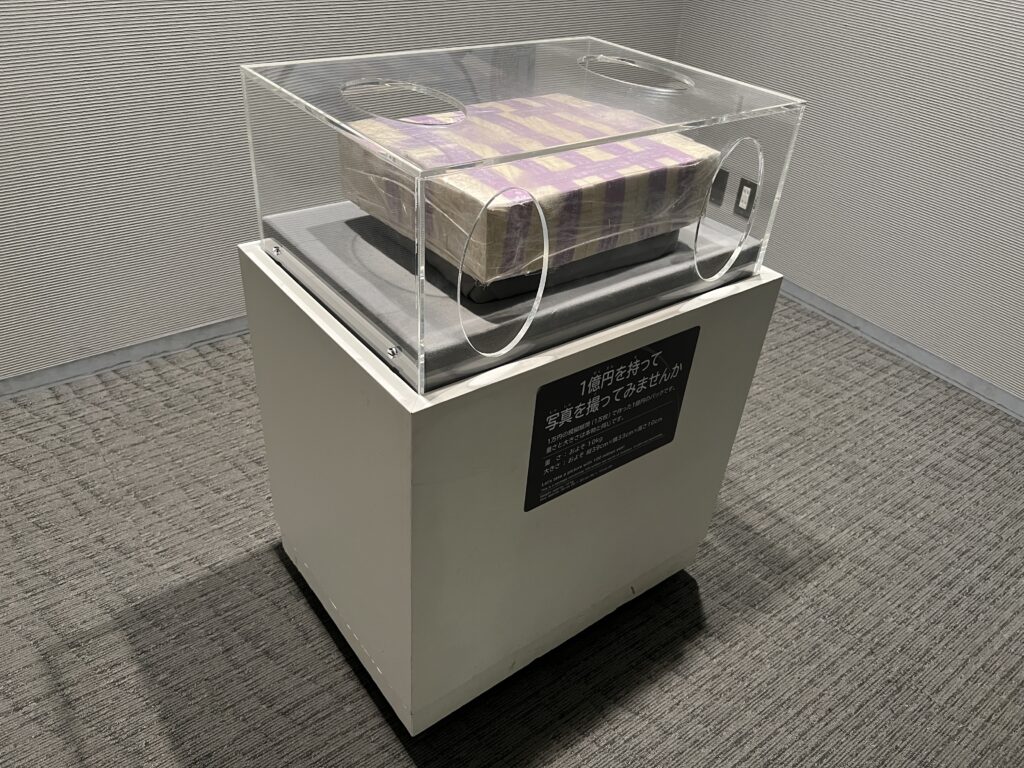

日本銀行前には貨幣博物館があります。中では1億円の模造紙幣が展示されていました。

ご覧頂きましてありがとうございます。