衣食住、産業の守り神:豊受大神宮(とようけだいじんぐう)

伊勢神宮外宮へは近鉄名古屋駅より近鉄アーバンライナーで向かいました。

帰りも近鉄特急で名古屋へ向かいました。

近鉄伊勢市駅

伊勢神宮外宮は、近鉄伊勢市駅から徒歩約5分のところにあります。

伊勢市駅前から外宮に続く参道には鳥居がありました。

伊勢神宮外宮参道の老舗旅館・山田館

参道にはレトロな木造三層の旅館・山田館がありました。

百年前に宮大工によって造られ、戦災からの焼失を奇跡的に逃れ、

唯一残って営業しているそうです。

外宮前交差点

外宮前交差点を渡ると外宮に入ります。

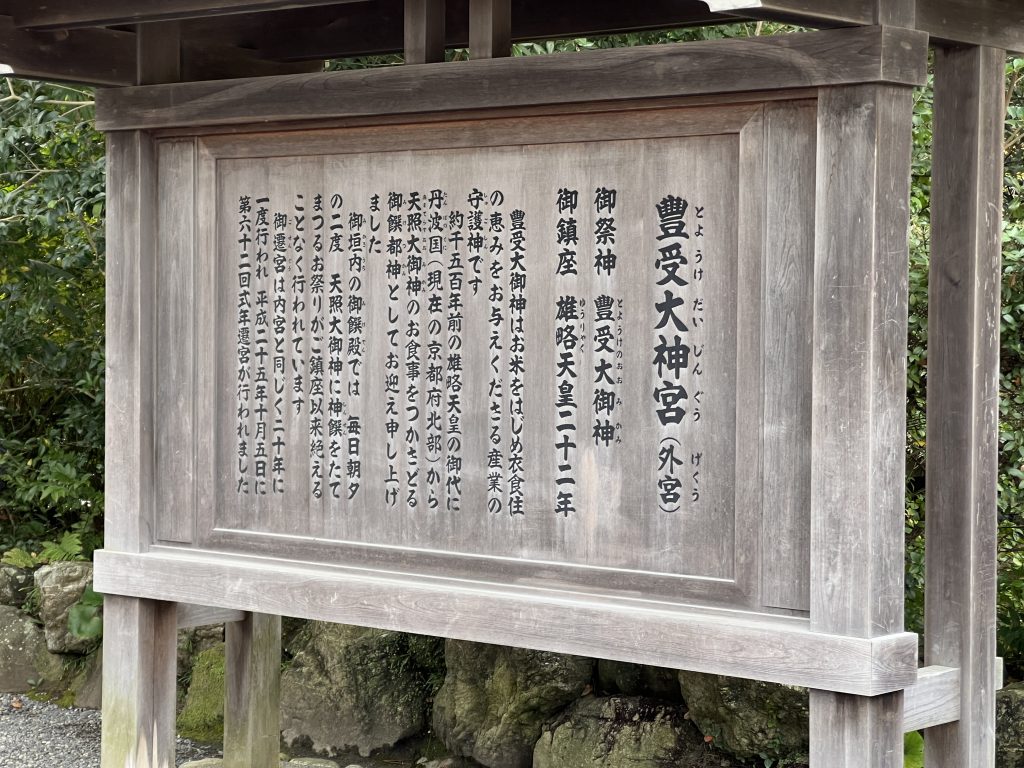

由緒

伊勢神宮外宮といわれる豊受大神宮の御祭神である豊受大御神は、

衣食住や広く産業の守護神で、天照大御神の食事を司る神様です。

今から約1500年前、丹波国から迎えられました。

昭和二十年一月の空襲や七月の宇治山田空襲では、御垣内にも焼夷弾が降り注いだが、

火に包まれることはなかったそうです。

神宮の祭典は『外宮先祭』といって、まず外宮で祭儀が行われるならわしがあります。

祭典にならい、参拝も外宮から内宮の順にお参りするのがならわしです。

境内図

第一鳥居口御橋(火除橋)

防火のために造った堀川に架けられている橋です。

御橋を渡ると八十九ヘクタールに及ぶ豊受大神宮の神域に入ることになります。

橋は左側通行になります。

第一鳥居

第一鳥居をくぐって第二鳥居までは神宮の森が続きます。

第二鳥居

表参道第二番目の鳥居で、皇族のご参拝にはここでお車を降りられて、

お祓いをお受けになるそうです。

四至神(みやのめぐりのかみ)・五丈殿・九丈殿・大庭(おおば)

四至神(みやのめぐりのかみ):外宮神楽殿の西側、石原の東南の角に小さい石畳があり、

中央に一本の榊が植えられ、その前に三つの石が並んでいるのが、

四至神(みやのめぐりのかみ)です。外宮の四囲を護っている神です。

九丈殿(くじょうでん):四至神の右側の建物です。板葺・切妻造の建物で、

外宮の摂社、末社、所管社の遥祀(ようし)がここで行われています。

五丈殿(ごじょうでん):九丈殿の北方にある、板葺・切妻造の建物で、

雨天の時の修祓(しゅうはつ:お祓)、または遷宮諸祭の饗膳(きょうぜん:祝宴)などが、

ここで行われています。

大庭(おおば):五丈殿と九丈殿の前の石原は、昔から大庭と呼ばれています。

遷宮祭の時の玉串行事は、古式のままに、この大庭で行われています。

豊受大神宮御正宮(板垣南御門と外玉垣南御門)

豊受大御神がお祀りされています。造りは唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)です。

板垣の中は写真撮影が禁止されています。

平成二十四年参拝時:豊受大神宮御正宮

御敷地(遷宮)

平成二十五年(2013年)十月五日に斎行された第六十二回式年遷宮によって、

遷る前の敷地です。

式年遷宮は二十年に一度行われ、持統天皇四年(690年)に第一回が行われました。

御正宮が見えます。

三ツ石

三個の石を重ねた石積みで、この前では御装束神宝や奉仕員を祓い清める、

式年遷宮の川原大祓(かわらおおはらい)が行われます。

別宮:土宮(つちのみや)

御祭神は『大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)』です。

古くから山田原の鎮守の神でしたが、外宮鎮座後は地主神、宮川堤防の守護神とされました。

唯一正面が東向きの別宮です。

下御井神社(しものみいのじんじゃ)

内部には井戸がありました。

お祭りにお供えする御水をいただく上御井神社で不都合があった場合、

こちらで頂くそうです。

別宮:多賀宮(たかのみや)

豊受大御神の『荒御魂(あらみたま)』が祀られています。

九十八段の石段を上がった小高い丘の上に鎮座されていました。

別宮:風宮(かぜのみや)

御祭神は『級長津彦命(しなつひこのみこと)』と『級長戸辺命(しなとべのみこと)』です。

農作物に大きな影響を与える風雨を司る神様です。

蒙古襲来の際、御神域より猛風が起こり、襲来した敵軍十万を全滅させ、

未曽有の国難を救いました。

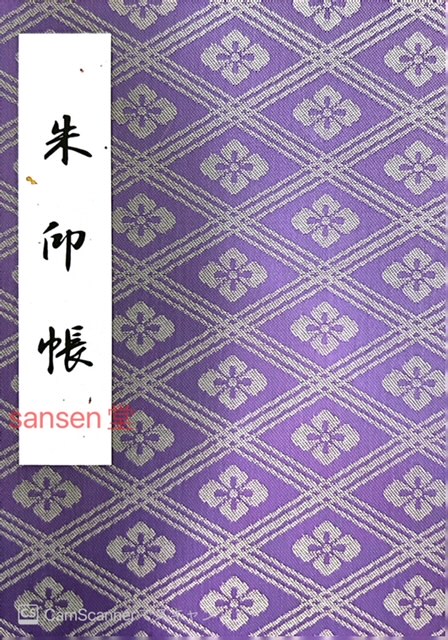

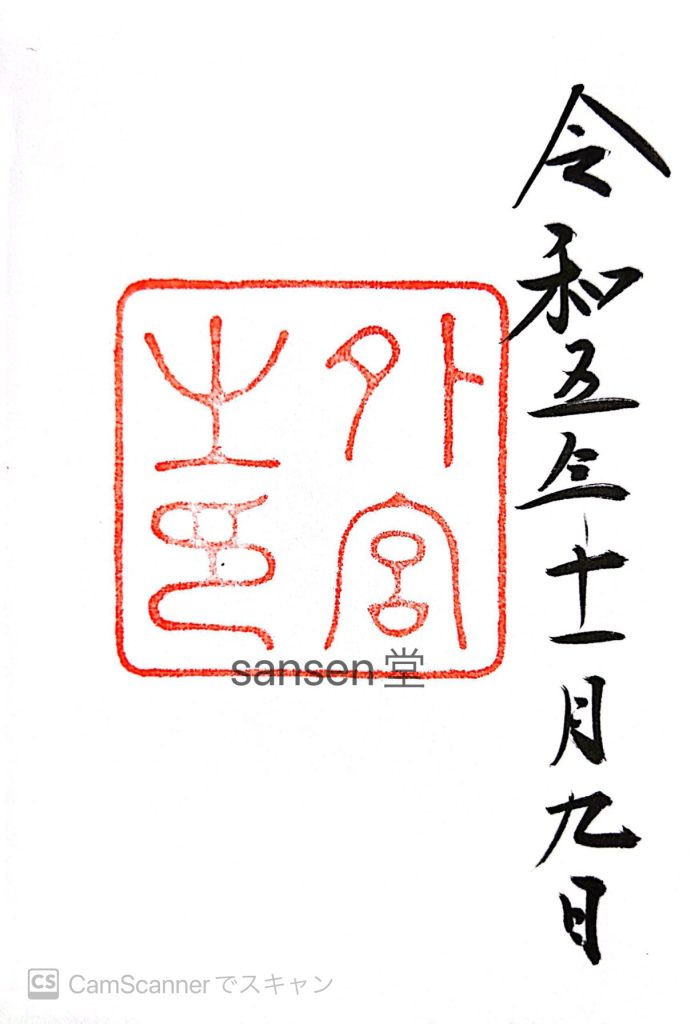

伊勢神宮外宮のご朱印

伊勢神宮御朱印帳

外宮授与所で購入しました。

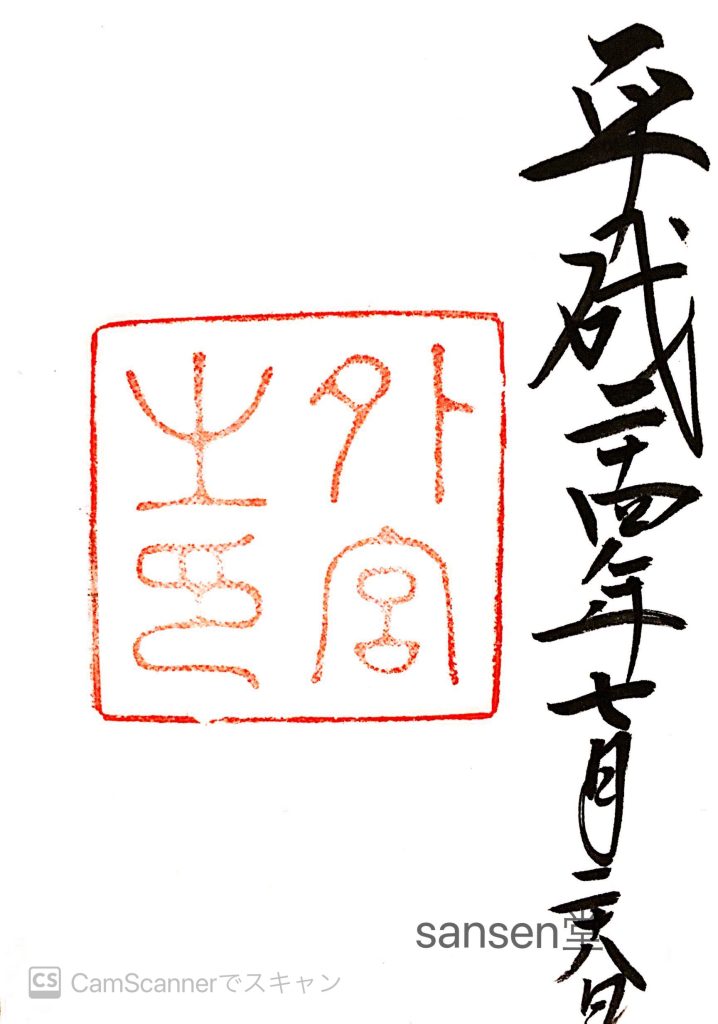

平成二十四年拝受:ご朱印

令和五年拝受:ご朱印

神社情報

- 住所:三重県伊勢市豊川町279

- アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩約5分

- HP:https://www.isejingu.or.jp/

ご覧頂きましてありがとうございます。