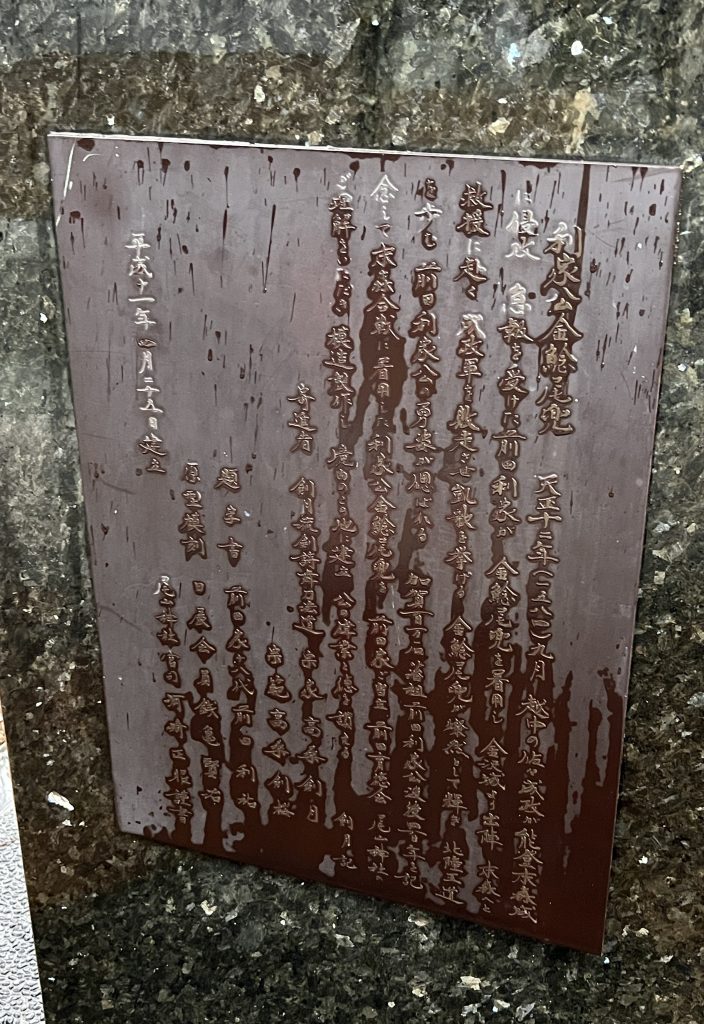

加賀之国金沢鎮座:尾山神社(おやまじんじゃ)

前田利家

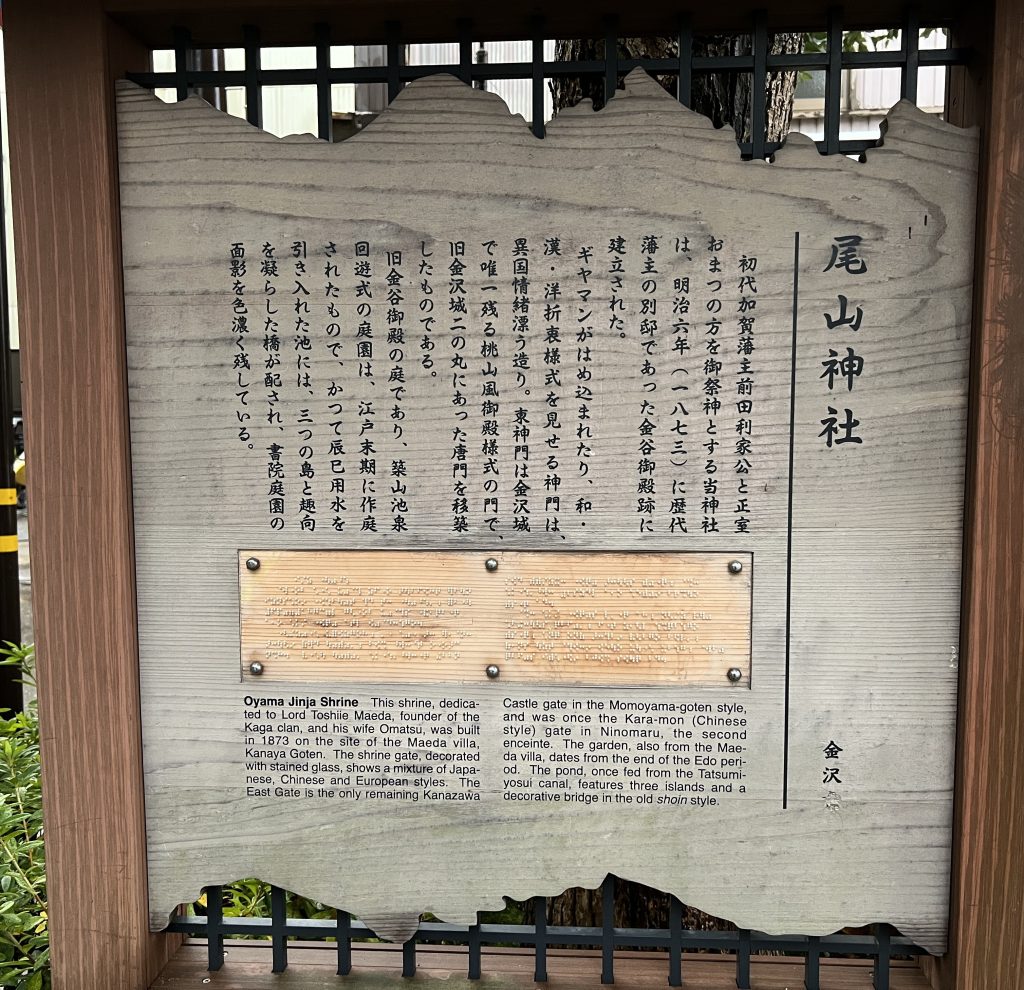

由緒

慶長四年(1599年)に前田利長は、卯辰山に卯辰八幡社を建立し、前田利家公を合祀しました。

幕府をはばかり、公然と利家を祀れないための措置でした。

明治六年(1873年)に金沢城の金谷出丸にあった金谷御殿の跡地に社殿を建立し、

尾山神社が創建されました。

明治十二年(1879年)に前田利長、前田利常が相殿に祀られ、

平成十年(1998年)には正室芳春院お松の方が合祀されました。

鳥居

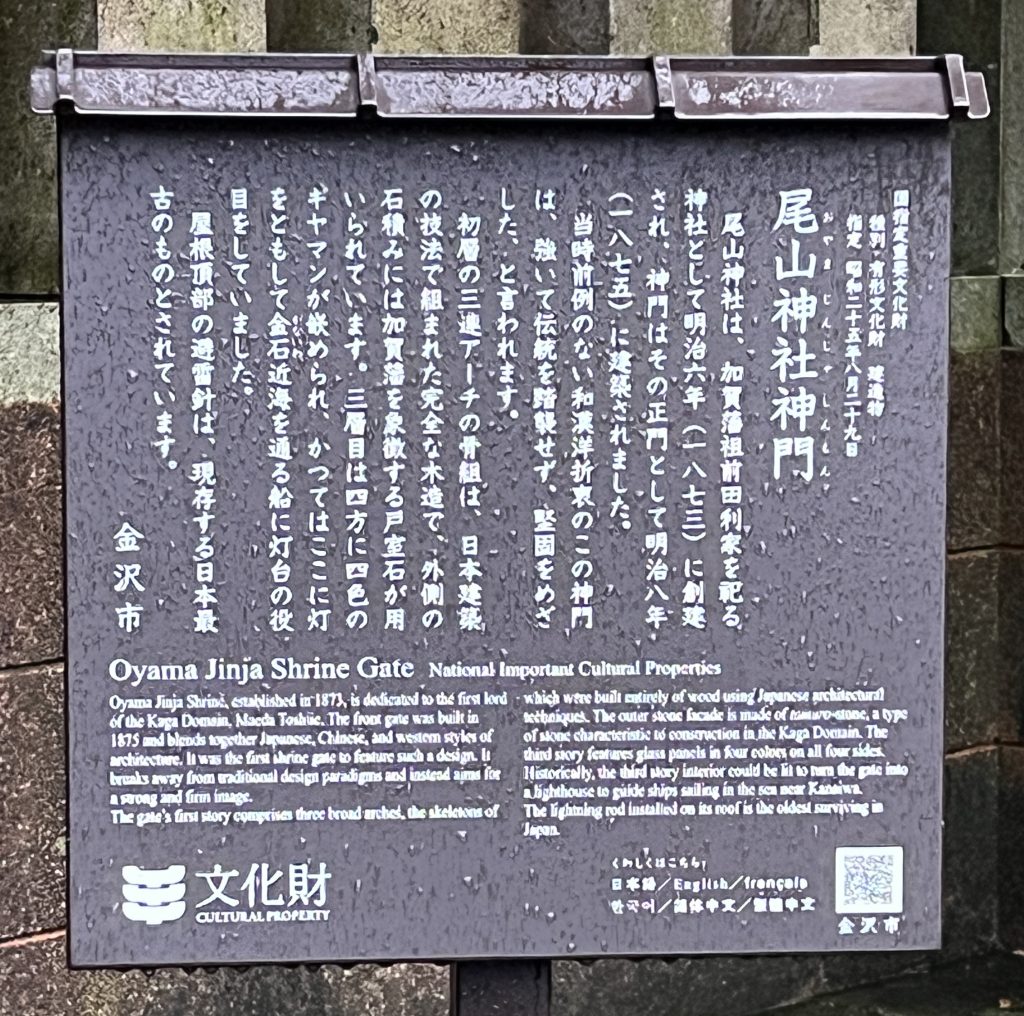

国指定重要文化財:神門

四面五色のギヤマンが特徴的な神門は、明治八年(1875年)に建立されました。

和漢洋の三様式を混用した異色の門です。

屋根の避雷針は日本最古のものとされています。

外側の石積みには加賀藩を象徴する戸室石が用いられています。

三層目のギヤマンはかつて灯がともされ、灯台の役目を果たしていました。

社殿

本殿・拝殿は明治六年(1873年)に建立されました。

夜の拝殿はライトアップされていて見事です。

透塀

玉垣は珍しいレンガ造りで、金沢で最初に使用されました。

剣梅鉢の御紋すかしとなっています。

国登録有形文化財:東神門

東神門は金沢城二の丸の唐門で、明治三年以来旧卯辰招魂社前にあったものを、

昭和三十八年に移築されました。

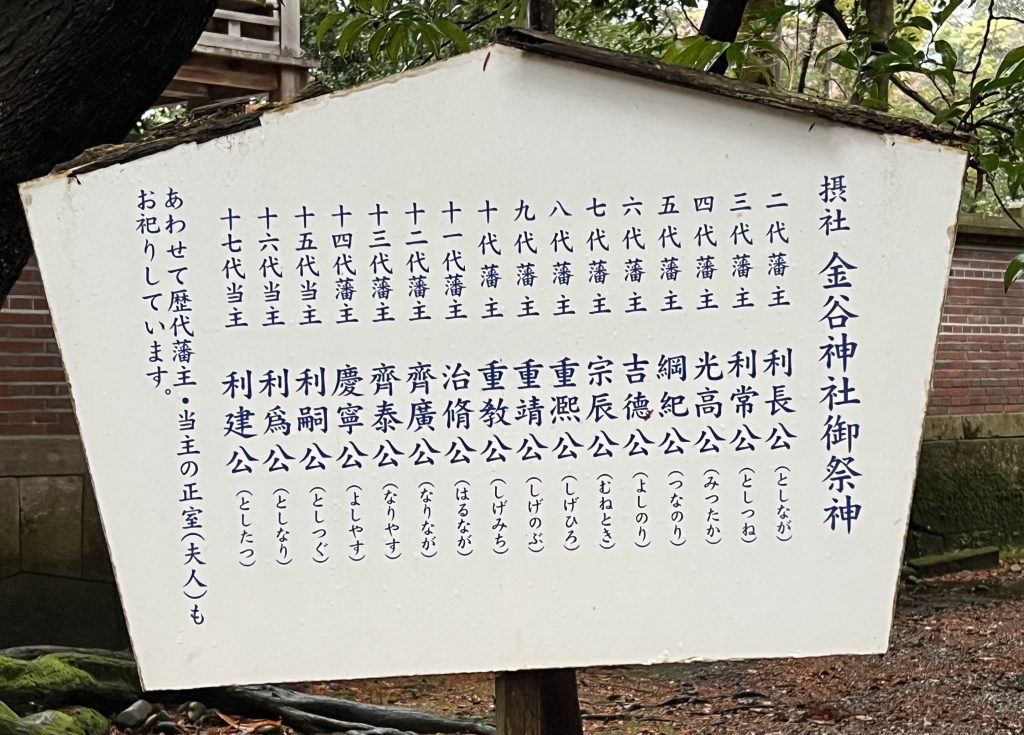

摂社:金谷神社

歴代藩主と正室を祀る境内摂社として、明治十二年(1879年)に建立されました。

二代藩主利長公から、十七代当主利建公まで祀られています。

北鳥居

前田利家公像

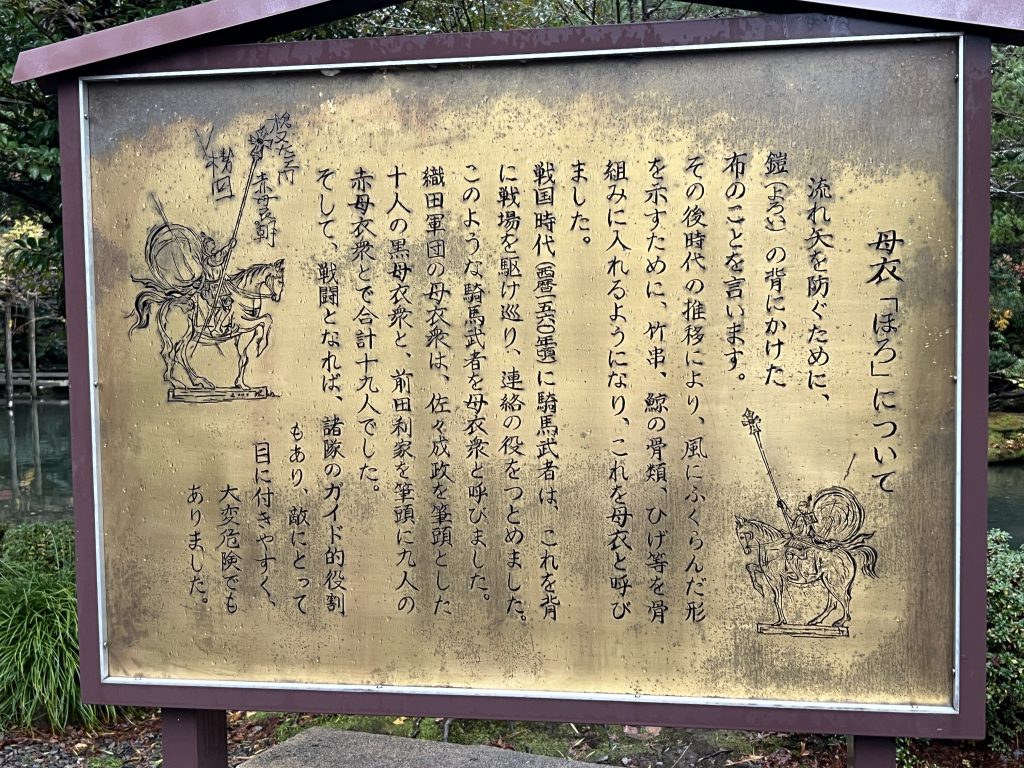

境内には騎馬に乗った前田利家公像がありました。

背中の母衣(ほろ)は、流れ矢を防ぐため、鎧の背にかけた布です。

母衣を背に戦場を駆け巡り、連絡役をつとめました。

織田信長の母衣衆は、佐々成政を筆頭とした十人の黒母衣衆と、

前田利家を筆頭とした九人の赤母衣衆がいました。

利家公金鯰尾兜

平成十一年に建立されました。

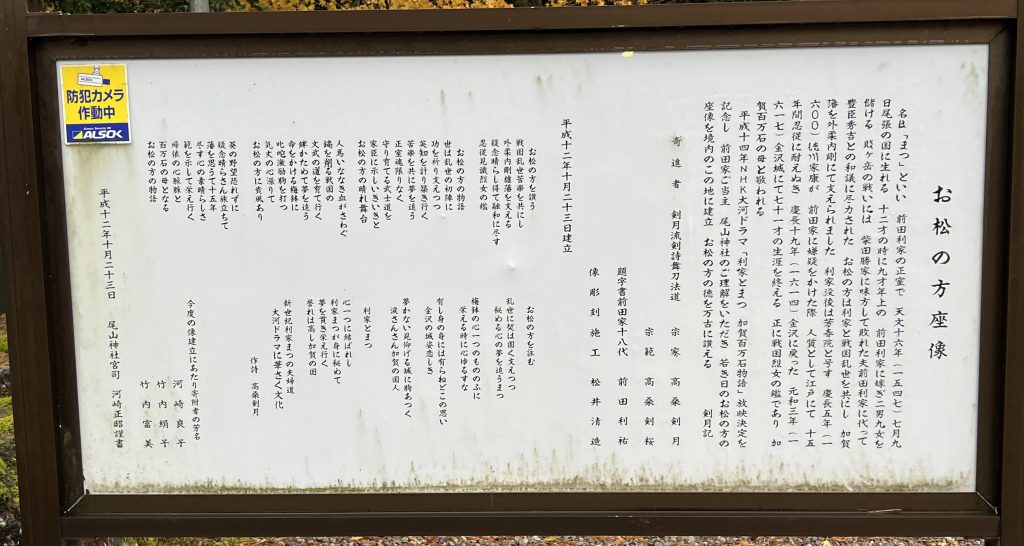

お松の方之像

大河ドラマ『利家とまつ 加賀百万石物語』の放映を記念して、

平成十二年(2000年)に建立されました。

尾山神社庭園

尾山神社庭園は、神社建立前には加賀藩主別邸の金谷(かなや)御殿がありました。

現在の庭園は、江戸末期から神社建立の間に作庭されたとされ、

加賀藩前田家が築いた最後のものといえます。

琵琶、笙、鳥兜など雅楽の楽器や装飾を中島に乗った斬新な庭園造形に、

作庭した前田斉泰の趣向が窺えます。

庭園の形式は池泉回遊式です。

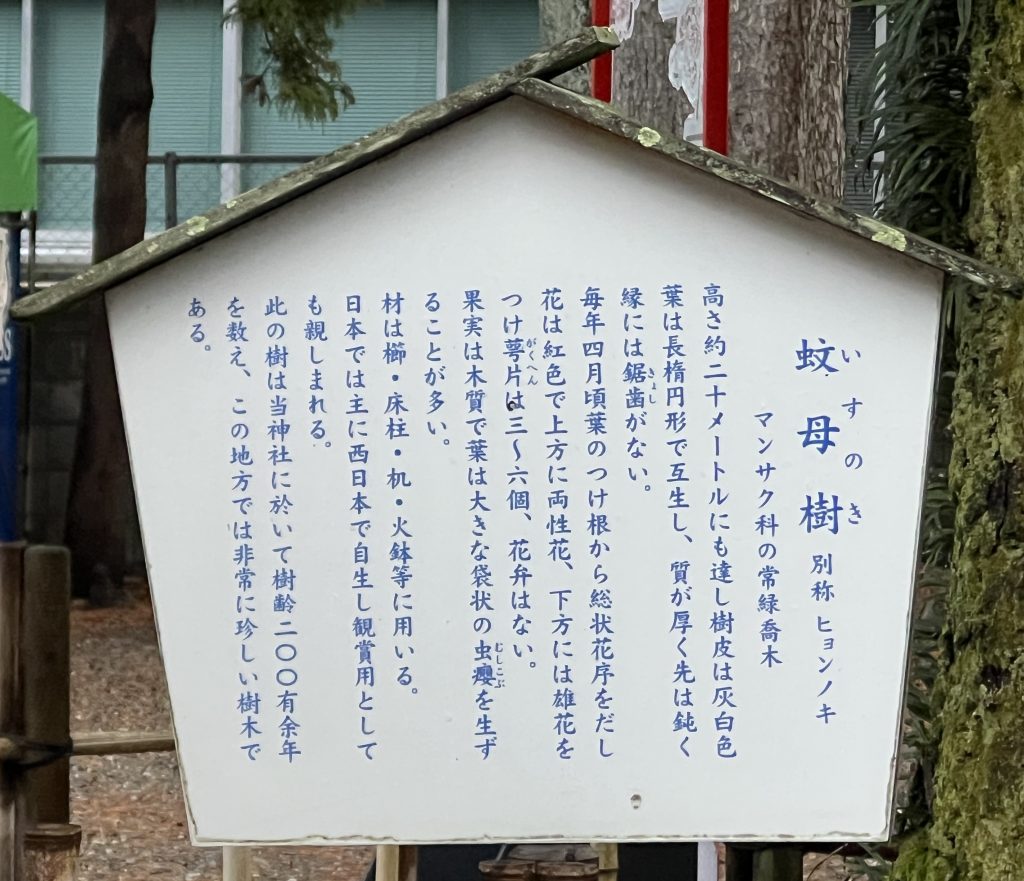

いすのき

境内にある蚊母樹(いすのき)は、高さ約二十メートルあり、樹齢二百年有余年です。

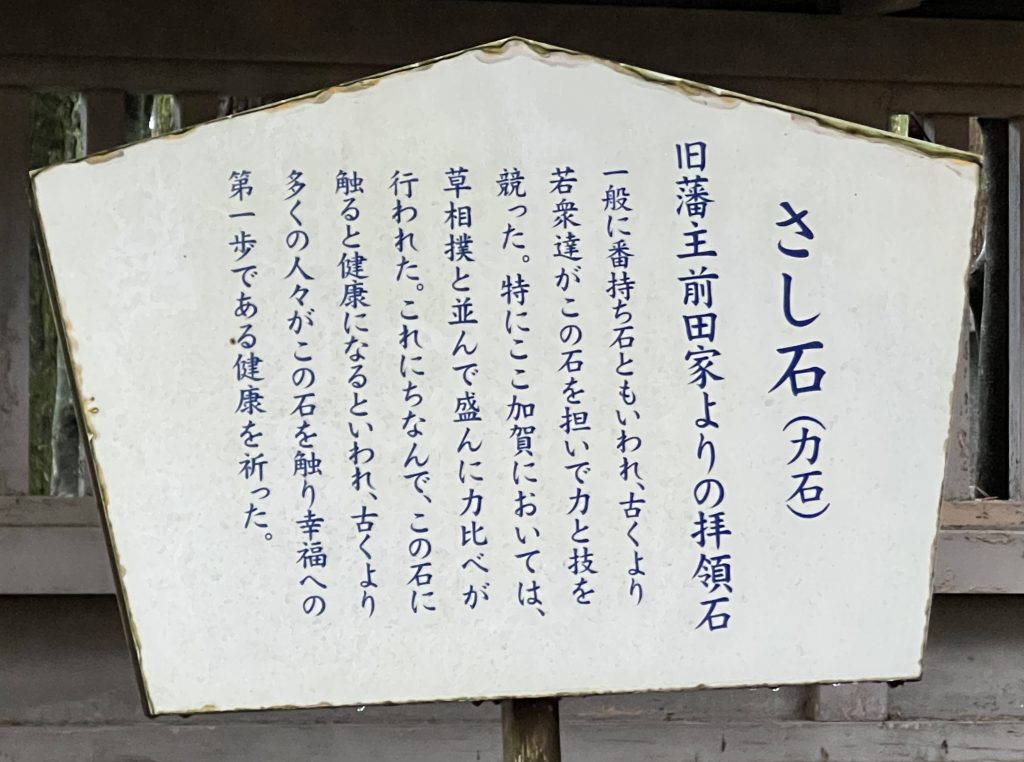

さし石(力石)

旧藩主前田家より拝領の力石です。古くより若衆達がこの石を担いで力と技を競いました。

遥拝所

階段を登ると皇大神宮と明治神宮の遥拝所がありました。

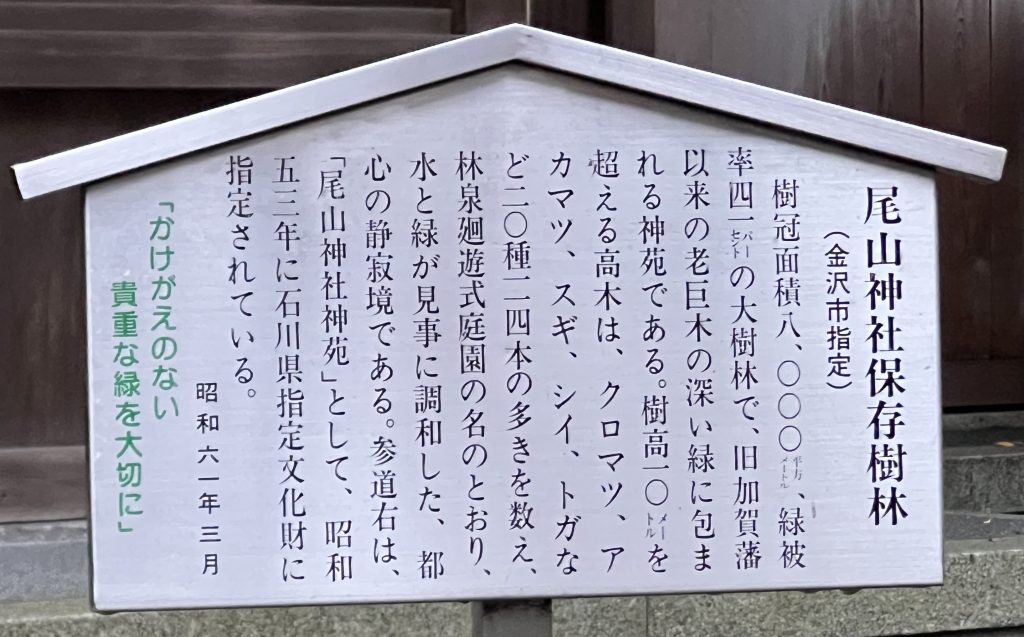

石川県指定文化財:尾山神社保存樹林

尾山神社保存樹林は、樹冠面積8,000平方メートル、緑被率41パーセントの大樹林で、

旧加賀藩以来の老巨木の深い緑に包まれる神苑です。

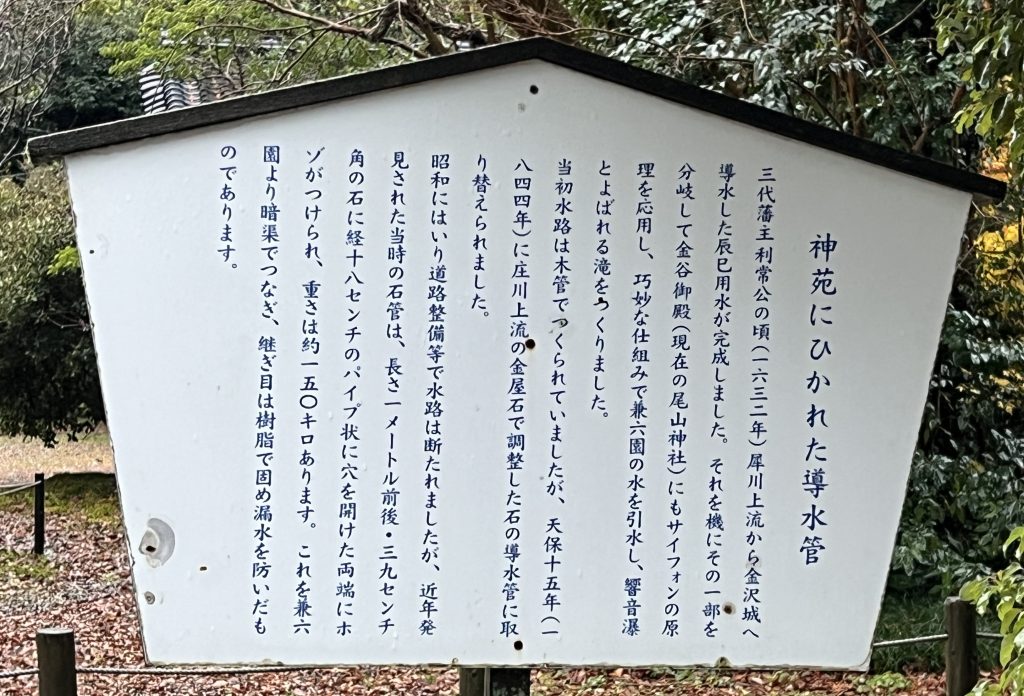

神苑導水管

三代藩主の前田利常の頃、犀川上流から金沢城へ導水した辰巳用水が完成しました。

その一部を分岐して、金谷御殿にも引水しました。

最初は木管でつくられていましたが、天保十五年(1844年)に庄川上流の金屋石で調整した、

石の導水管に取り替えられました。

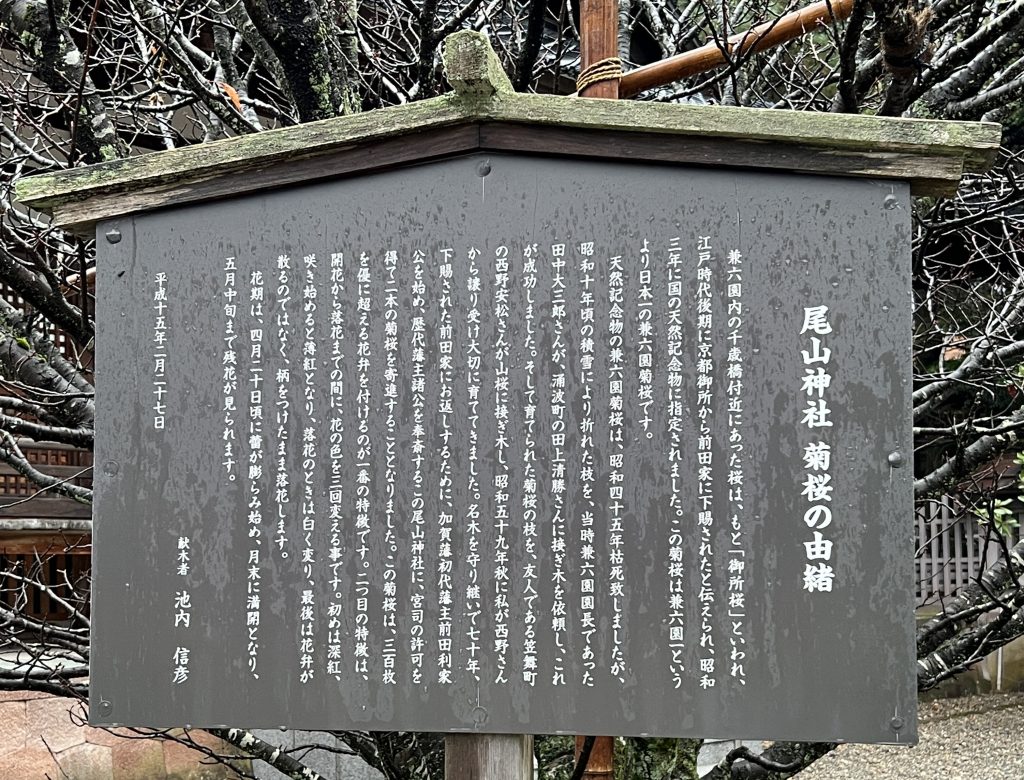

尾山神社菊桜

もと「御所桜」と呼ばれ、江戸時代後期に京都御所から前田家に下賜されたと伝えられ、

昭和三年に国の天然記念物に指定されました。

西内惣構(うちそうがまえ)跡

尾山神社前の水路は、慶長四年(1599年)に前田利長が金沢城下の防御のために、

高山右近に造らせたとされる西内惣構の一部です。

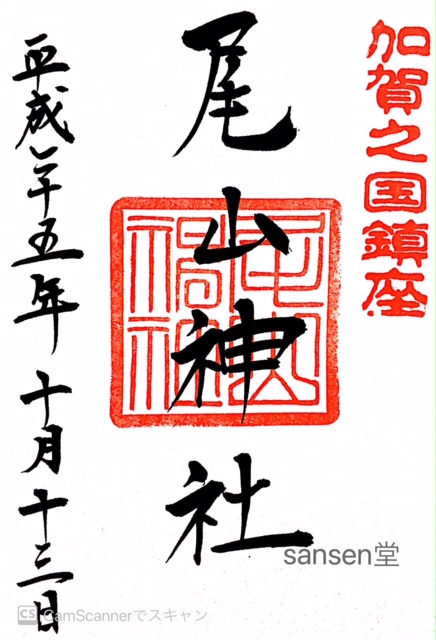

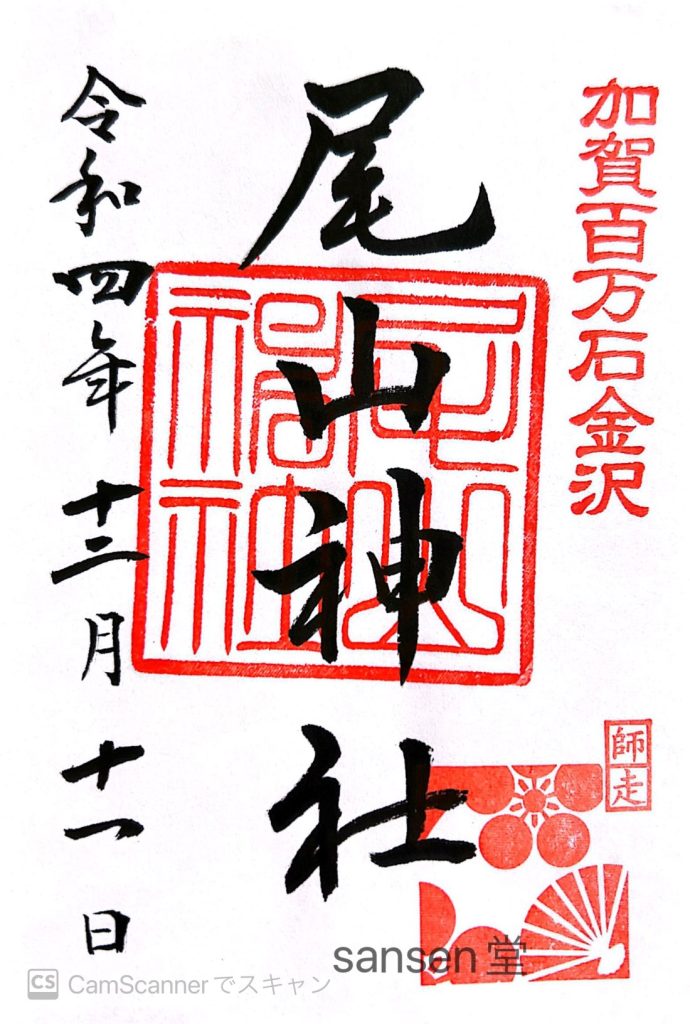

尾山神社のご朱印

平成二十五年拝受:ご朱印

令和四年拝受:ご朱印

令和四年拝受:御鎮座百五十年記念・ご朱印

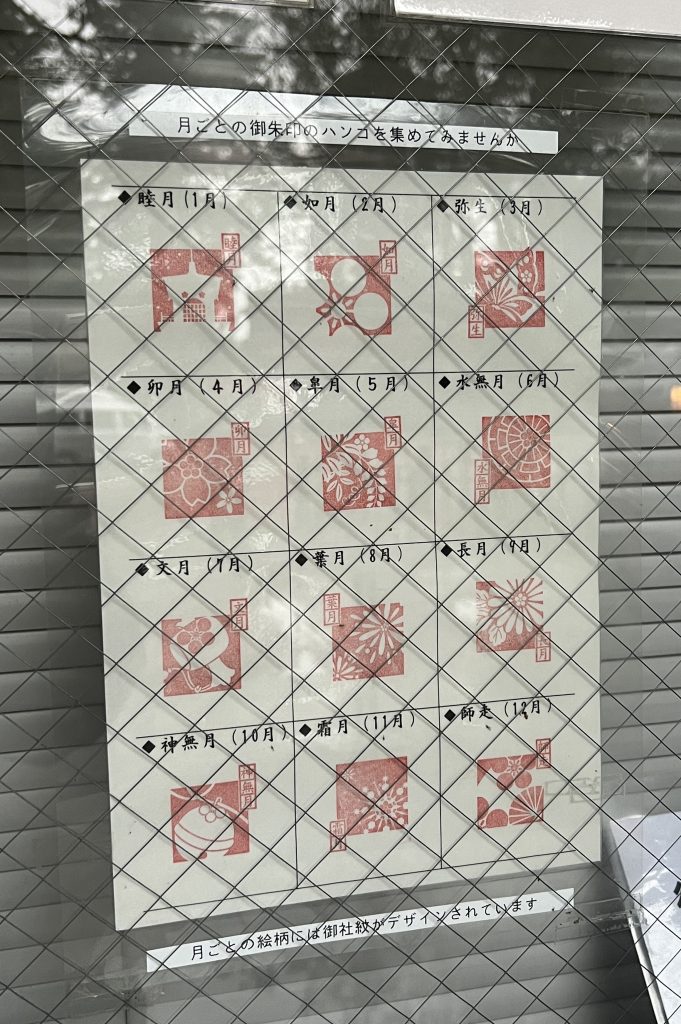

月替わりご朱印ハンコ情報

月ごとにご朱印のハンコがかわるようです。

神社情報

- 住所:石川県金沢市尾山町11-1

- アクセス:IRいしかわ鉄道金沢駅下車北鉄バス南町・尾山神社バス停徒歩約3分

北陸自動車道金沢東ICより車で約20分 - HP:http://www.oyama-jinja.or.jp/

ご覧頂きましてありがとうございます。

天文七年(1538年)に尾張の荒子村に生まれました。父親は荒子城主の前田利春です。

織田信長に仕え、『槍の又左』の勇名をとどろかせています。

天正九年(1581年)に信長より能登一国を与えられました。

豊臣秀吉の元では五大老のひとりとして、秀吉を支えました。

慶長四年(1599年)に大坂で亡くなりました。享年六十二でした。