Contents

尾崎記念会館:憲政記念館(けんせいきねんかん)

館内は撮影可能でした。

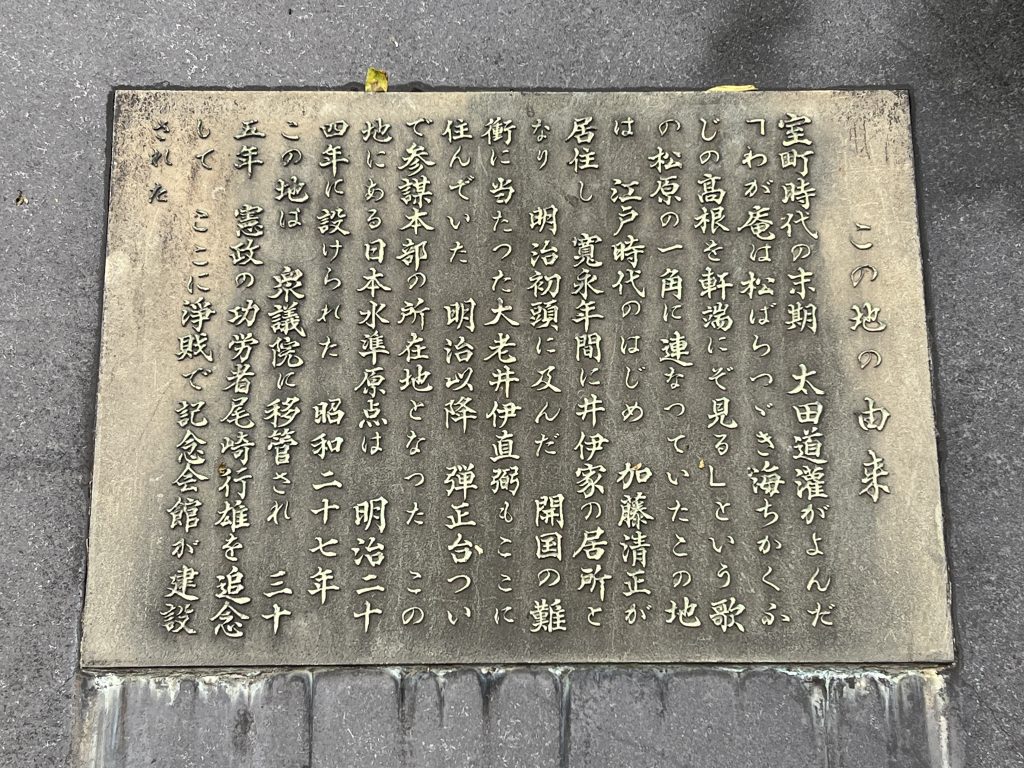

この地の由来

江戸時代はじめに加藤清正が居住し、寛永年間に井伊家の居所となり、

幕末の大老・井伊直弼もここに住んでいました。

明治以降は、参謀本部の所在地となりました。

昭和二十七年に衆議院に移管され、憲政の功労者の尾崎行雄を追念して、

尾崎記念会館が建設されました。

由緒

憲政記念館は昭和四十五年(1970年)に議会開設八十年を記念して、

昭和四十七年(1972年)に開館しました。

昭和三十五年(1960年)に憲政の功労者である尾崎行雄を記念して、

尾崎行雄記念財団によって尾崎記念会館が建設され、衆議院に寄贈されました。

その後統合され、憲政記念館となりました。

現在、憲政記念館敷地を含む国会前庭(北地区)に、

新たな国立公文書館と憲政記念館の合築施設を建てることになったため、

令和四年(2022年)に代替施設に移転しています。

令和六年十月現在、国会参観バス駐車場に、憲政記念館の代替施設があります。

新館は令和十一年(2029年)度末の開館を予定しているそうです。

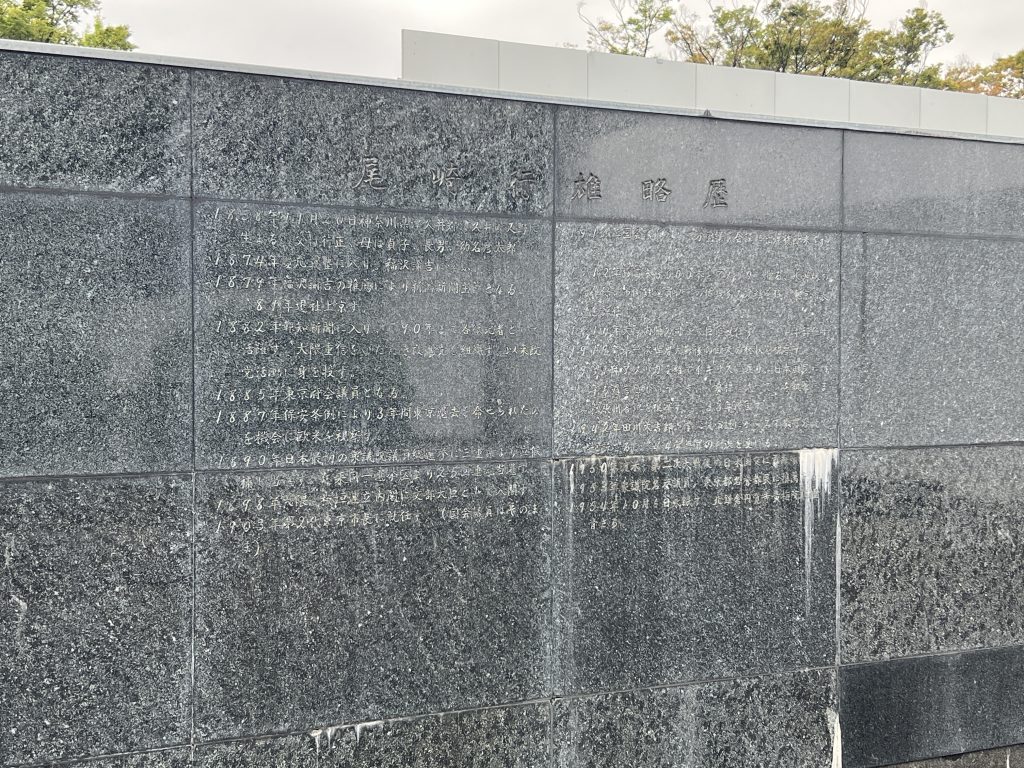

尾崎行雄(おざきゆきお)

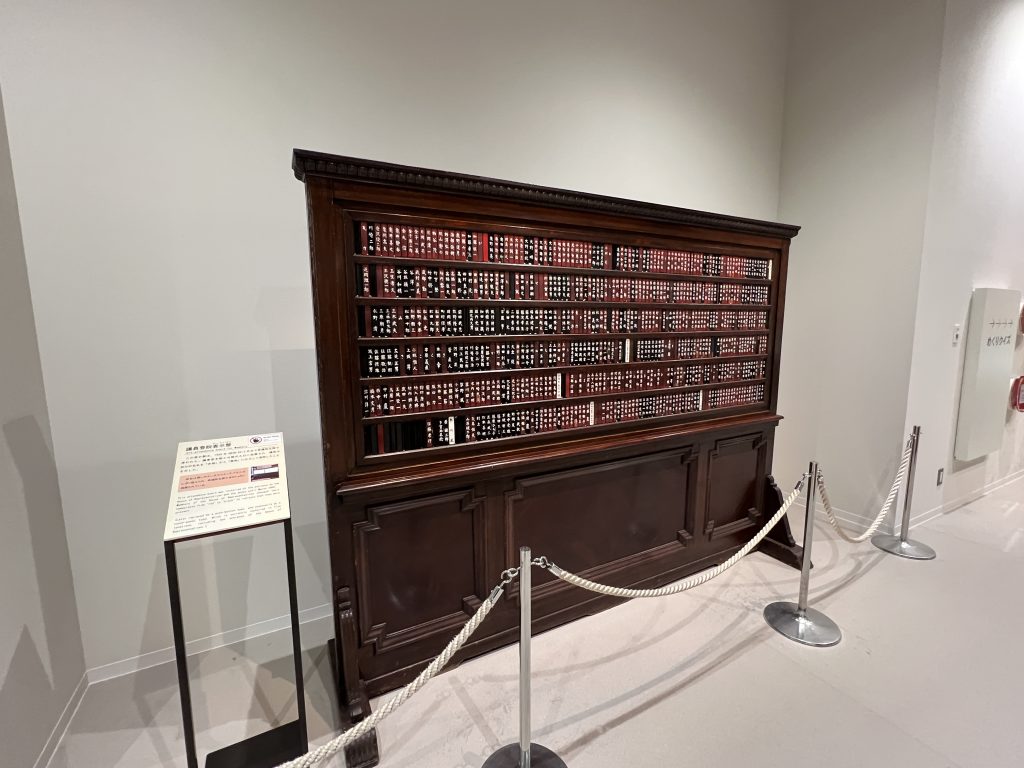

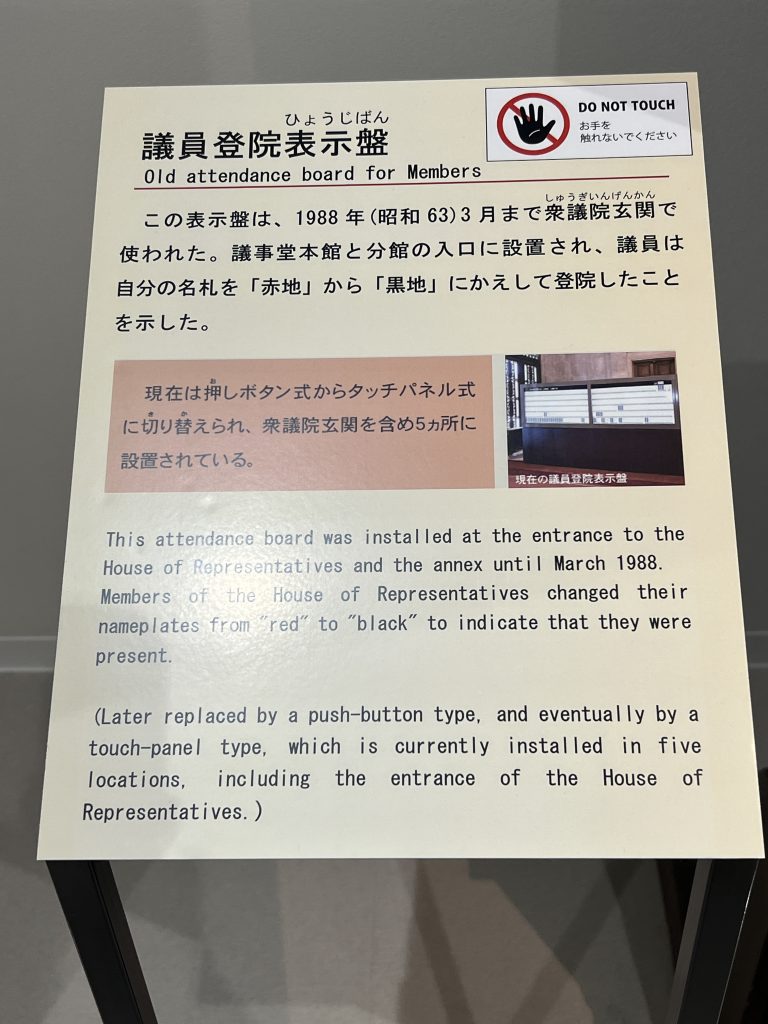

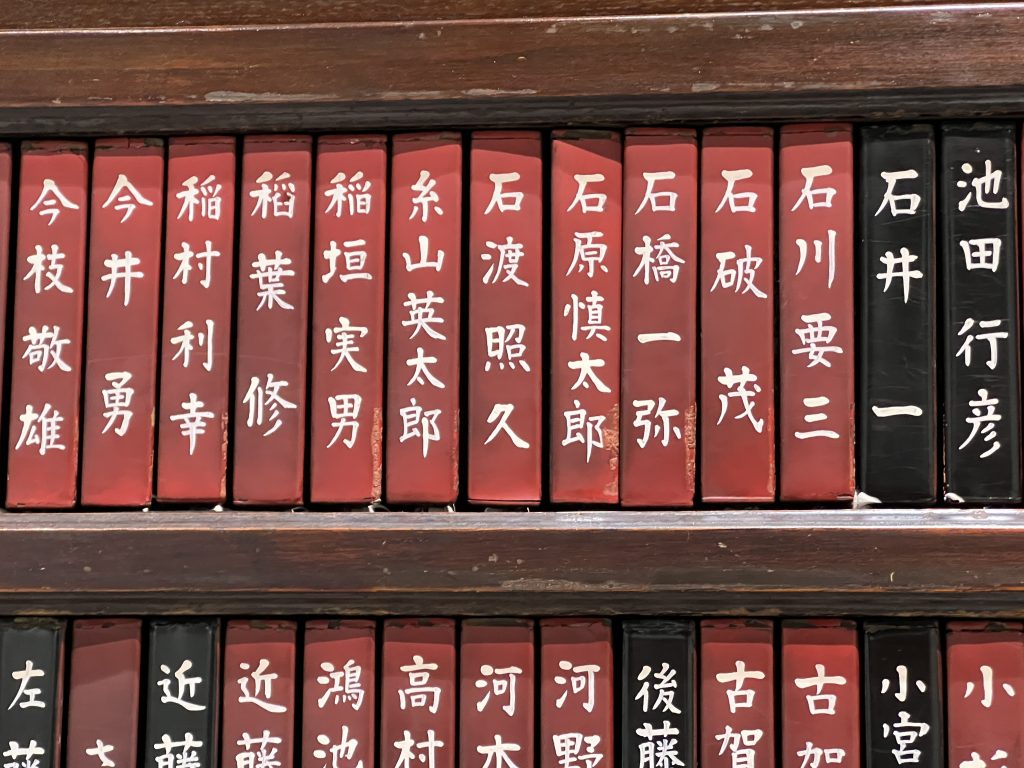

議員登院表示盤

昭和六十三年(1988年)三月まで衆議院玄関で使われていた議員登院表示盤がありました。

現在はタッチパネル式になっているそうです。石破茂首相や石原慎太郎氏の名があります。

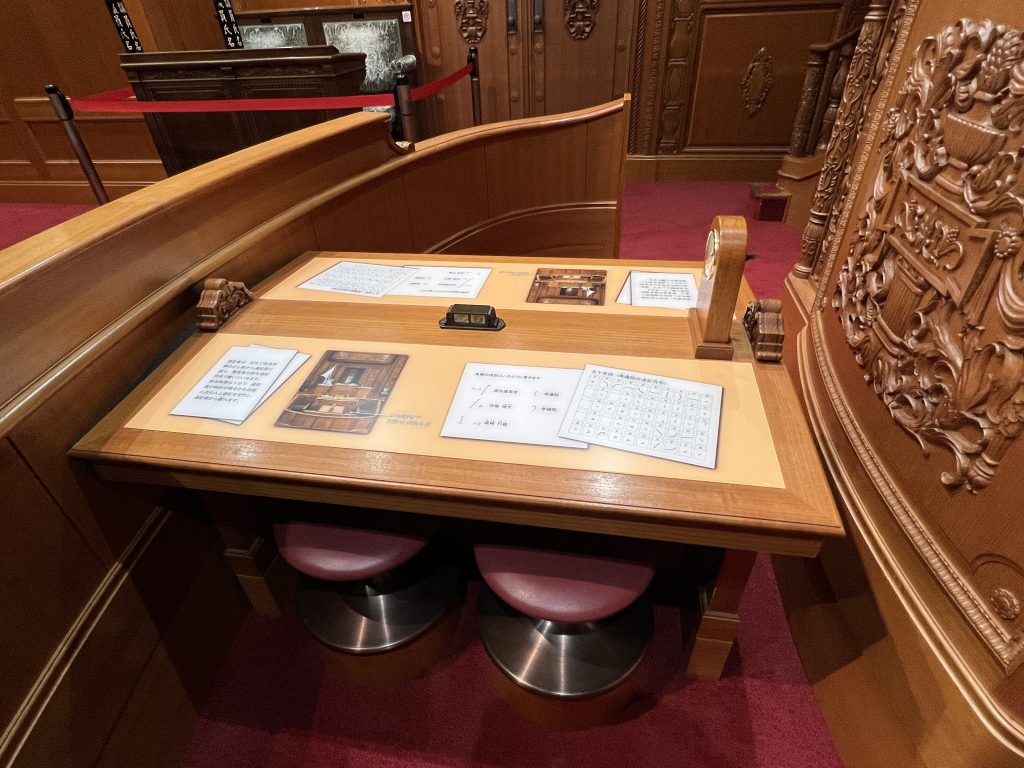

議場体験コーナー

本会議場の演壇を3/4のスケールで再現したコーナーがありました。

議席に座って内閣総理大臣が演説する映像を見ることができました。

演壇から見た議席の眺めです。

速記席も再現されていました。

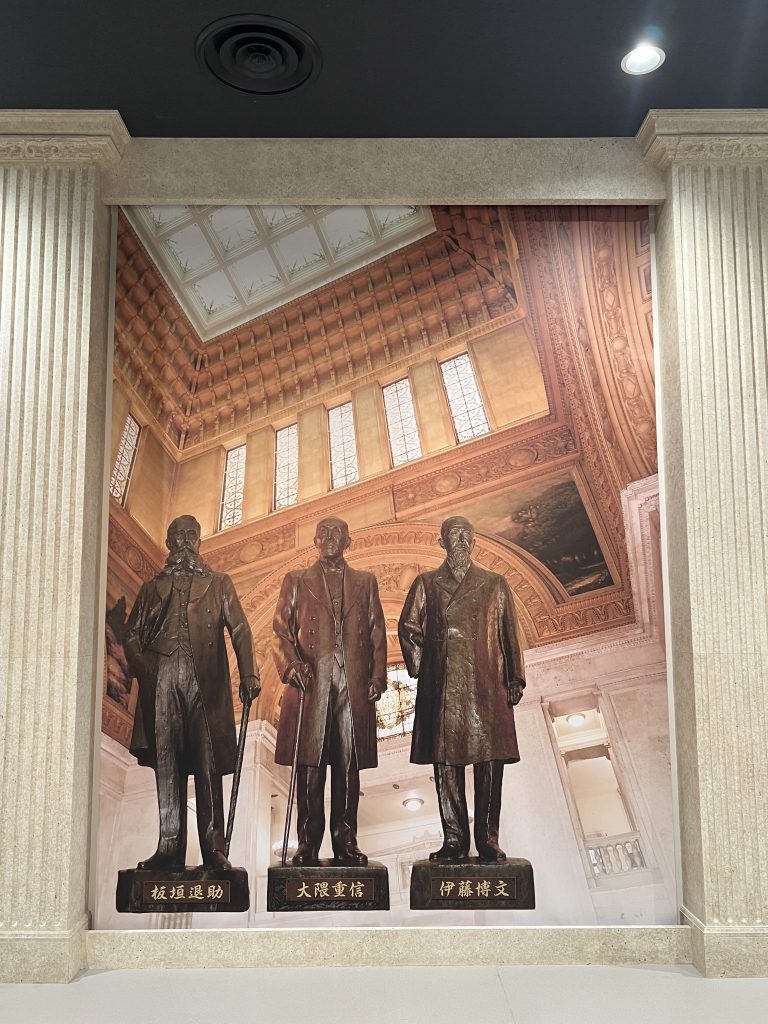

国会議事堂内の銅像写真

国会議事堂内の中央広間にある、

板垣退助・大隈重信・伊藤博文の銅像の写真がありました。

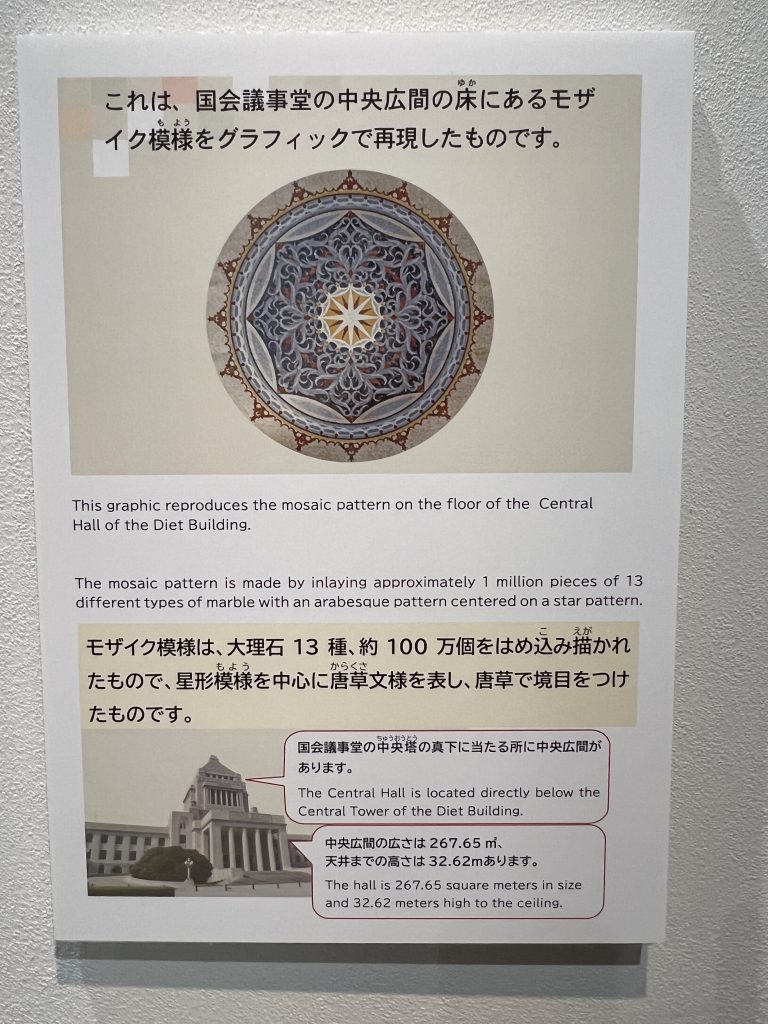

国会議事堂床モザイクレプリカ

国会議事堂の中央広間の床にあるモザイク模様を、グラフィックで再現されています。

総選挙後の特別会召集日の中央広間の写真がありました。

令和六年撮影:国会議事堂内の中央広間

衆議院を見学した際に撮影した中央広間です。銅像と床のモザイク模様がありました。

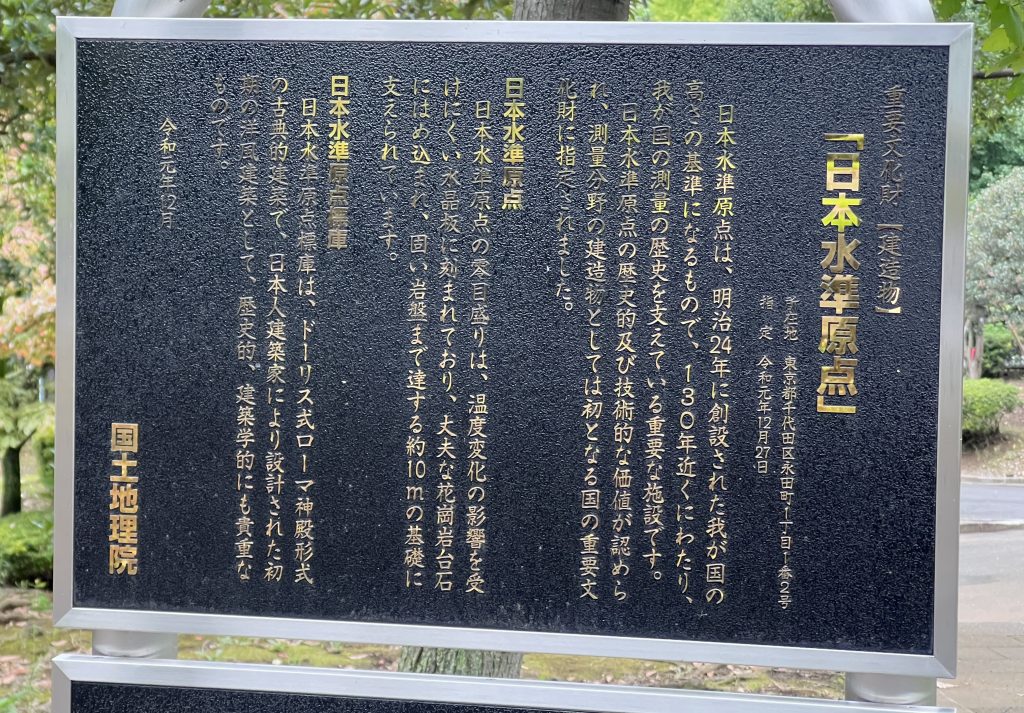

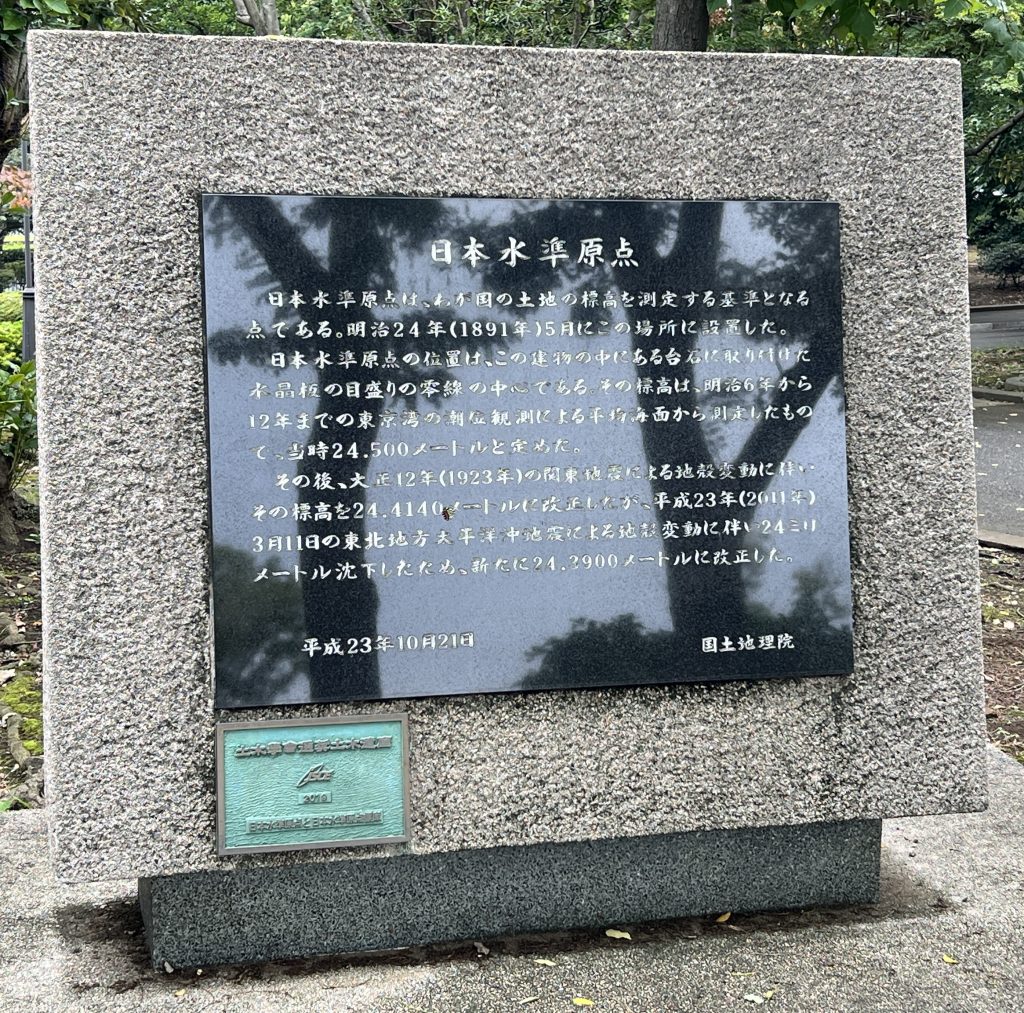

国指定重要文化財:日本水準原点

日本水準原点は、明治二十四年に創設された我が国の高さの基準となるものです。

日本水準原点標庫は、ドーリス式ローマ神殿形式の古典的建築で、

日本人建築家により設計された初期の洋風建築です。

日本水準原点の零目盛りは、温度変化の影響を受けにくい水晶板に刻まれており、

丈夫な花崗岩台石にはめ込まれ、

固い岩盤まで達する約十メートルの基礎に支えられています。

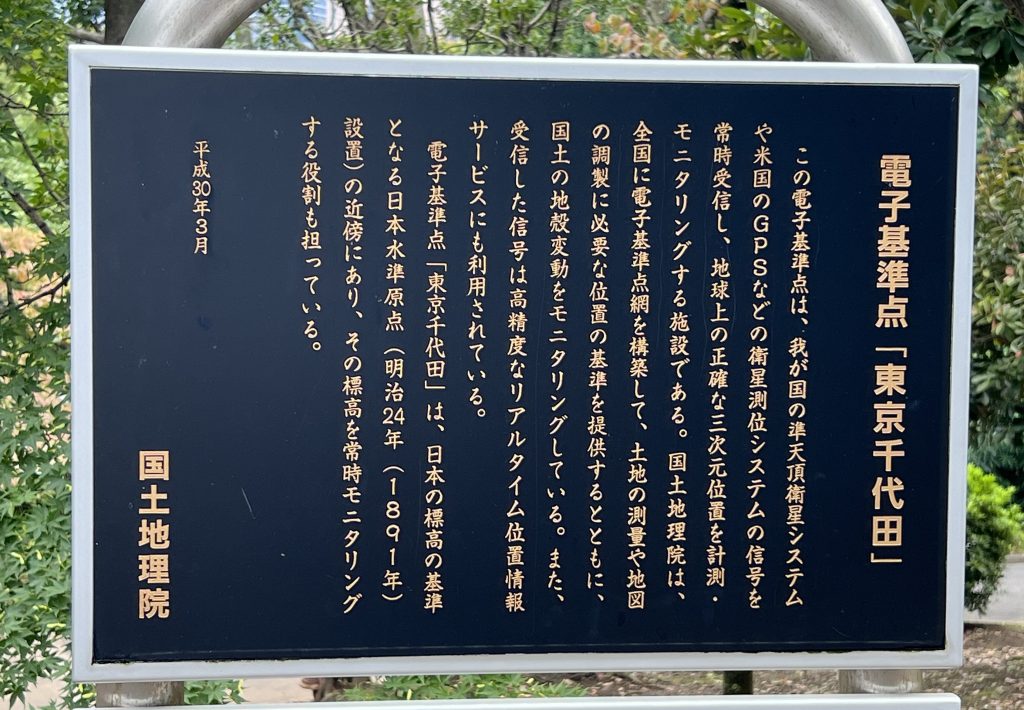

電子基準点

電子基準点は、我が国の準天頂衛星システムや、

米国のGPSなどの衛星測位システムの信号を常時受信し、

地球上の正確な三次元位置を計測・モニタリングする施設です。

国土地理院は、全国に電子基準点網を構築して、

土地の測量や地図の調整に必要な位置の基準を提供するとともに、

国土の地殻変動をモニタリングしています。

また、受信した信号は高精度なリアルタイム位置情報サービスにも利用されています。

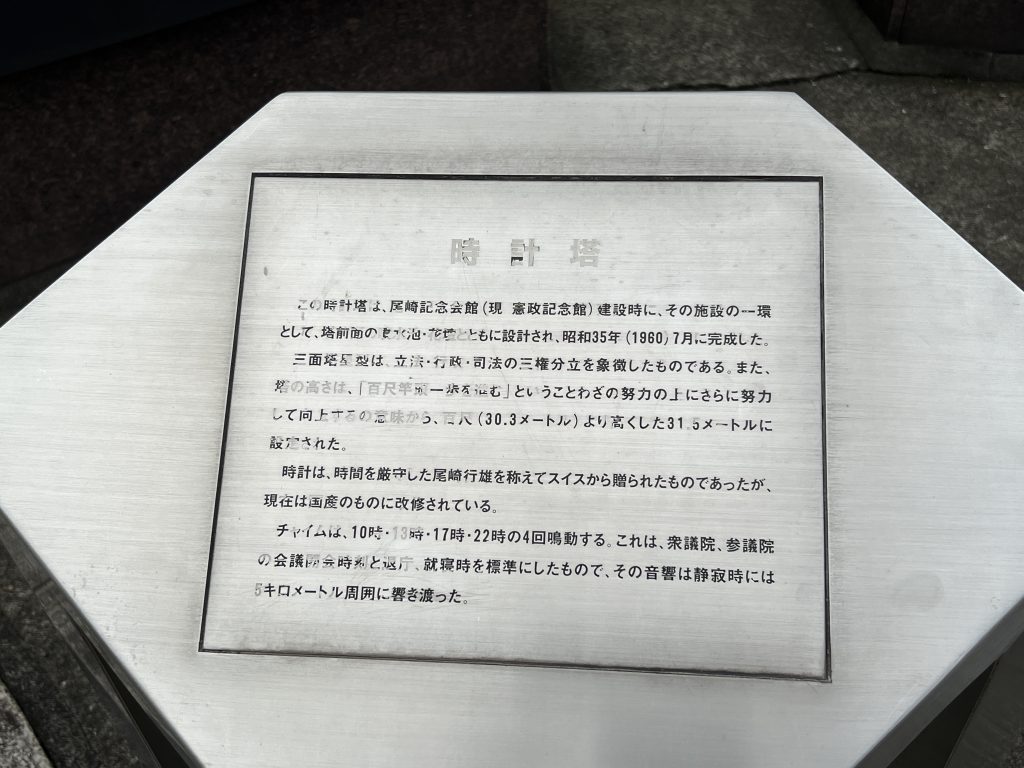

時計塔

時計塔は尾崎記念会館建設時に、その施設の一環として、

塔前面の噴水池・花壇とともに設計され、昭和三十五年(1960年)七月に完成しました。

三面塔星型は、立法・司法・行政の三権分立を象徴したもので、

塔の高さは「百尺竿頭一歩を歩む」ということわざの、

努力の上にさらに努力して向上するの定義から、百尺(30.3メートル)より高くした、

31.5メートルに設定されました。

噴水からは江戸城の桜田門が見えます。

ハナミズキ

明治四十五年(1912年)に尾崎行雄は、日米親善のため、桜の苗木をワシントン市に贈り、

その返礼として、大正四年(1915年)に、

米国政府からハナミズキの原木が東京市に贈られました。

憲政記念館情報

- 住所:東京都千代田区永田町1-8-1

- アクセス:東京メトロ有楽町線永田町駅徒歩約5分

東京メトロ丸ノ内線国会議事堂前駅徒歩約9分 - HP:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/kensei.htm

憲政記念館周辺

国会議事堂

日本水準原点や時計塔のある国会前庭からは、国会議事堂を見ることができます。

首相官邸

現在の首相官邸は平成十四年(2002年)に完成しました。

地上五階地下一階の鉄骨鉄筋コンクリート造りとなっています。

テロ対策により、周辺の高層ビル側には窓が無い設計がされ、

高層ビル側には官邸に面した窓が開かないように改修を要請したそうです。

ご覧頂きましてありがとうございます。

安政五年(1858年)に生まれました。

日本の議会政治の黎明期から第二次世界大戦後まで衆議院議員を務め、

当選回数・議員勤続年数・最高齢議員記録と複数の記録を有し、

『憲政の神様』『議会政治の父』と呼ばれています。

昭和二十九年(1954年)に亡くなりました。享年九十七でした。