Contents

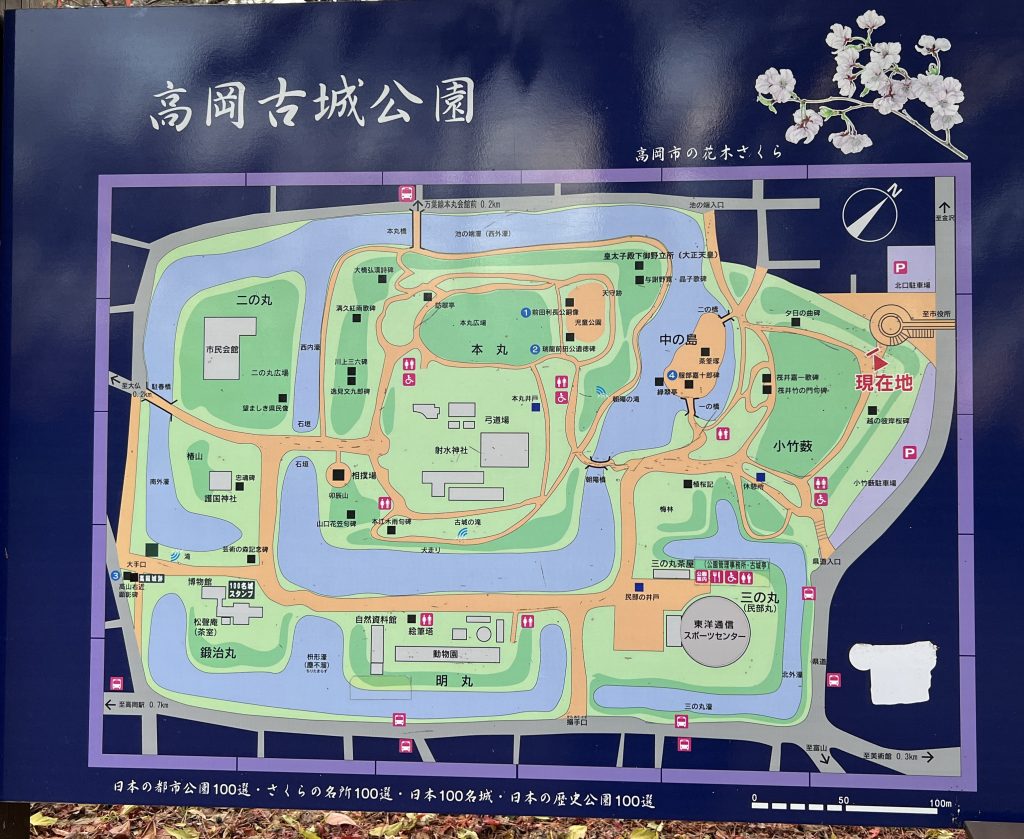

高岡古城公園:国指定史跡:高岡城(たかおかじょう)

由緒

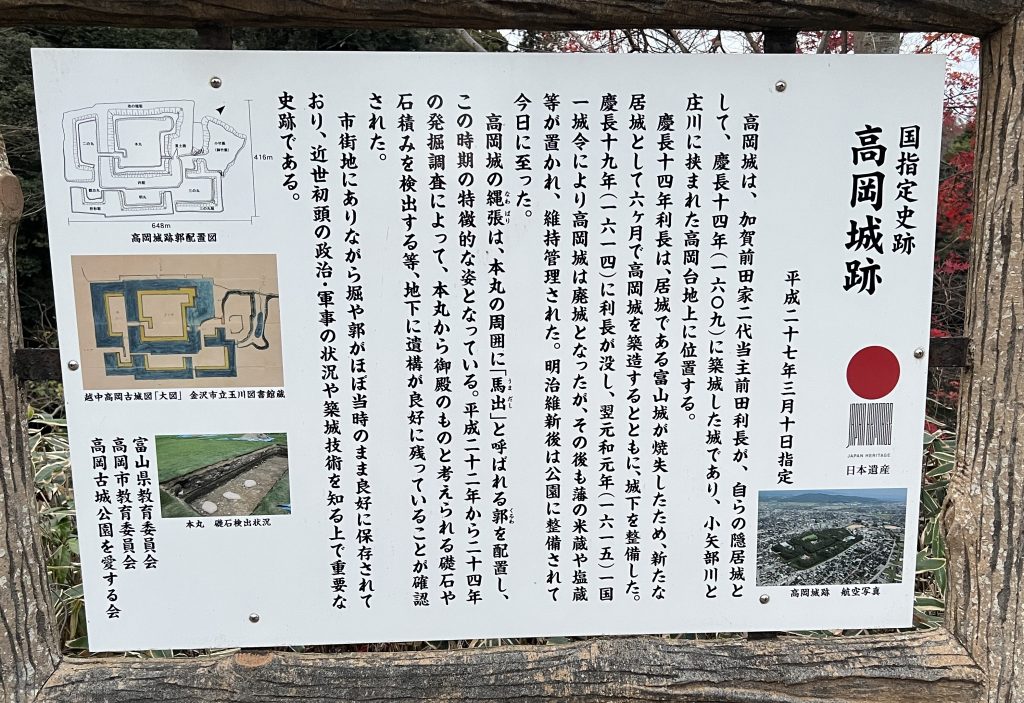

高岡城は、加賀前田家二代当主前田利長が、自らの隠居城として、

慶長十四年(1609年)に築城した城です。居城である富山城が焼失したため、

新たな居城として六ヶ月で築造しました。

慶長十九年(1614年)に利長が没し、元和元年(1615年)に一国一城令で廃城となりましたが、

その後も藩の米蔵や塩蔵等が置かれ、維持管理されていました。

曲輪と堀が築城時のままで、三分の一が水堀です。

縄張りは元キリシタン大名で築城の名手の高山右近によるものだともいわれています。

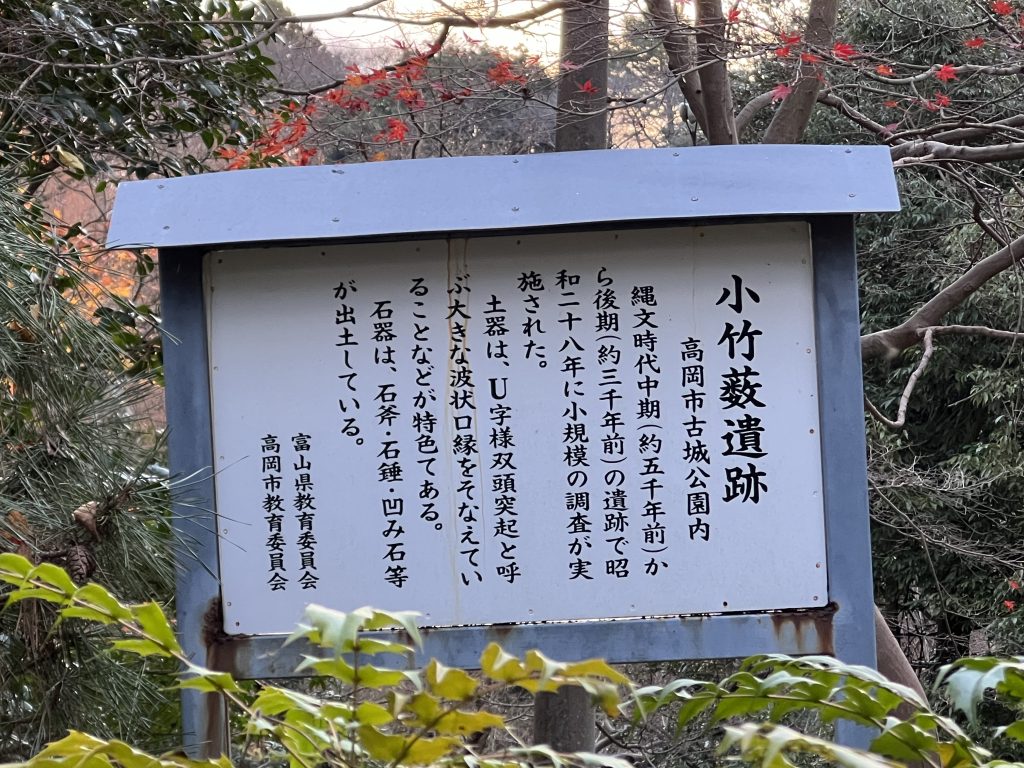

小竹藪(おたけやぶ)

小竹藪(おたけやぶ)は城跡の一番北の隅にあり、御城外と呼ばれ、

兵士の集合場所といわれています。

小竹藪(おたけやぶ)と呼ばれる場所は、駐車場もあるため、こちらで車を止めました。

小竹藪遺跡は縄文時代中期から後期の遺跡で、

昭和二十八年に小規模の調査が実施されました。土器や石器が出土していました。

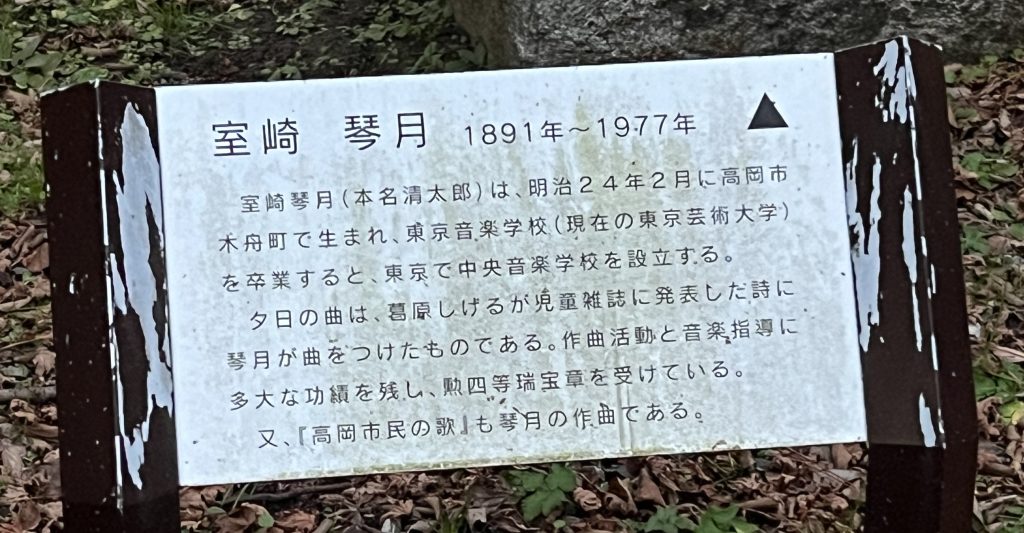

「夕日」の作曲碑

小竹藪には作曲家の室崎琴月(1891年~1977年)に高岡市木舟町の綿糸問屋に生まれ、

生家も現存しています。市内の小中高校の校歌などを数多く手がけました。

「夕日」は大正十年(1921年)に作られ、作曲碑は昭和四十一年(1966年)に設置されました。

中の島

中の島は築城当時からのものではなく、明治四十年(1907年)に民有地を編入して、

あやめ池を掘り造成したものです。

緑翠亭(りょくすいてい)と呼ばれる休憩所が見えます。

朝陽橋

朝陽橋は、本丸と小竹藪を結ぶ内堀にかかる赤色の太鼓橋です。

明治十一年(1878年)にはじめて木橋が架けられました。

昭和四十三年(1968年)に永久橋に改修されました。

本丸

本丸は城の要で、城主である前田利長の本丸御殿があった可能性が高く、

廃城後には米蔵、塩蔵、本丸門、番所があったとされています。

本丸広場

本丸広場には昭和二十二年(1947年)に野球場が造られましたが、

昭和五十年(1975年)に公園指定百周年を記念して、芝生広場に変わりました。

前田利長公像

前田利長公像は、昭和五十年(1975年)に建てられました。

慶長十四年(1609年)に家臣四百三十四名を従え入城した姿を表しています。

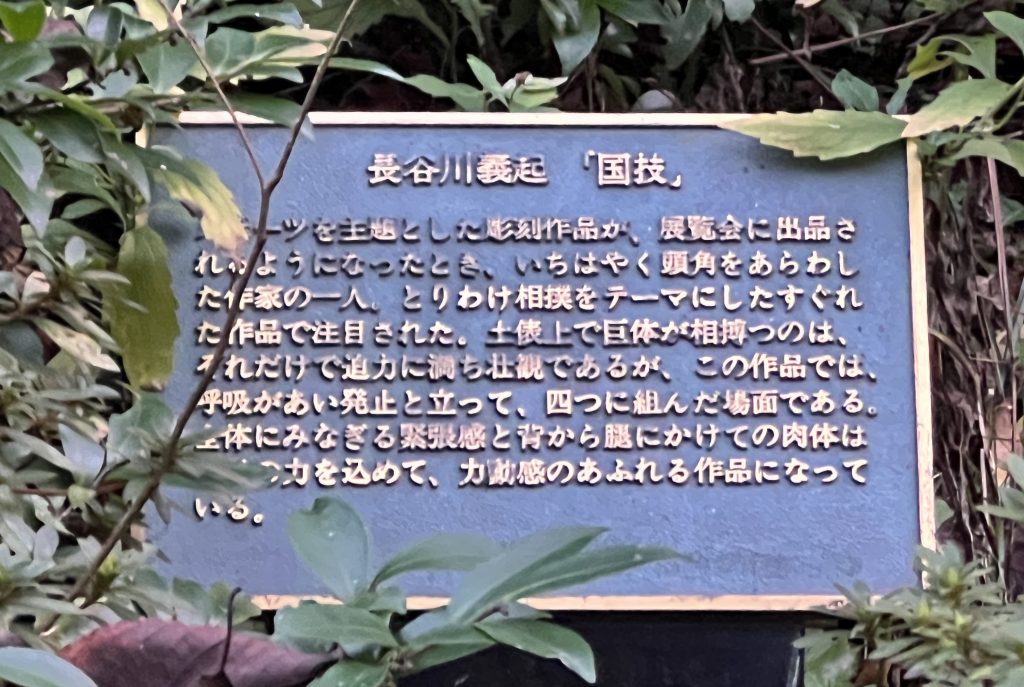

長谷川義起「国技」

本丸の射水神社入口にあります。たくましい力士の姿です。

二の丸

二の丸は前田利長夫人永姫(玉泉院:織田信長の娘)の付け人・鈴木権之助の屋敷や、

番人小屋矢来門などがあったといわれています。

石垣

本丸と二の丸を結ぶ土橋の両側に見られる石垣は、築城当時からの貴重な遺構です。

石の積み方は穴太衆(あのうしゅう)による「乱積み」と言われ、石の間にすき間があり、

不揃いな自然石や割石を巧みに積み上げています。

鍛冶丸

鍛冶丸は城の正面(大手口)にある重要な曲輪です。現在は高岡市立博物館があります。

明丸(あきまる)

明丸は築城当時は建築物が何もなかった空き地のため、そう名付けられたと思われます。

兵士の集合場所と推測され、廃城後は火薬蔵がありました。

桝形堀(ますがたぼり)

鍛冶丸、明丸にかけての桝形堀は最も深く、5メートル~8メートルあります。

桝形堀では、カモ類、サギ類等たくさんの水鳥を見ることができます。

水源は庄川扇状地の地下水で、年中涸れることなく一定の水位を保ってきました。

三の丸

三の丸は腰曲輪とも言われ、城の搦手口(からめてぐち)すなわち裏門を守る重要な曲輪です。

民部之井戸

三の丸は今枝民部の屋敷があったので、民部丸とも呼ばれています。

民部の井戸は築城当時から現存する貴重な遺構で、屋形の高さは五・五メートル、

井戸は直径八十センチ、深さは八メートルあります。

屋形の奥にある三の丸茶屋で御城印を頂きました。

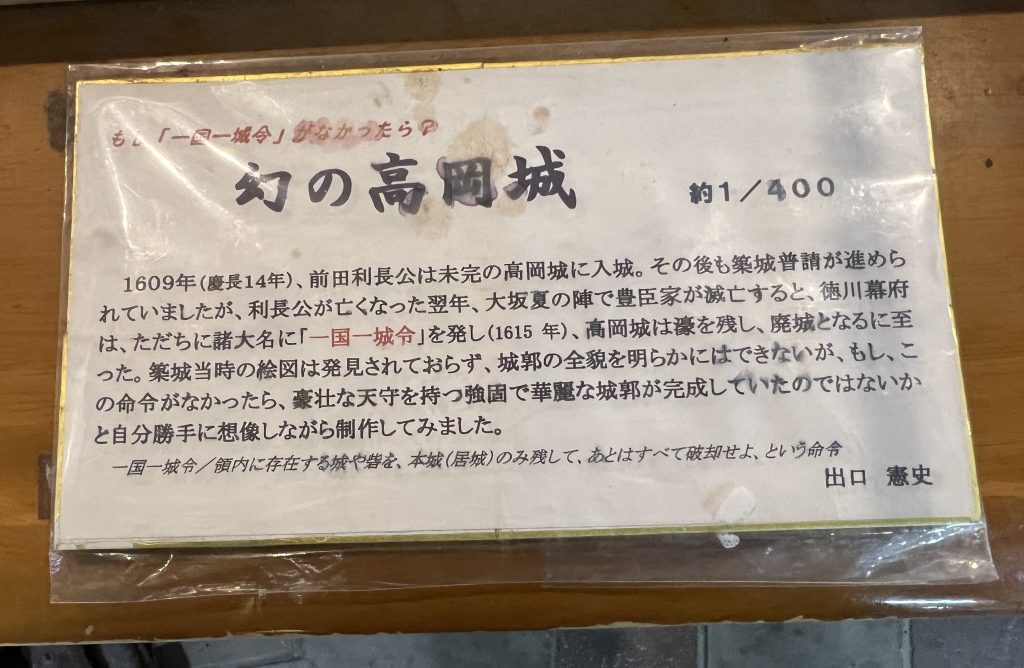

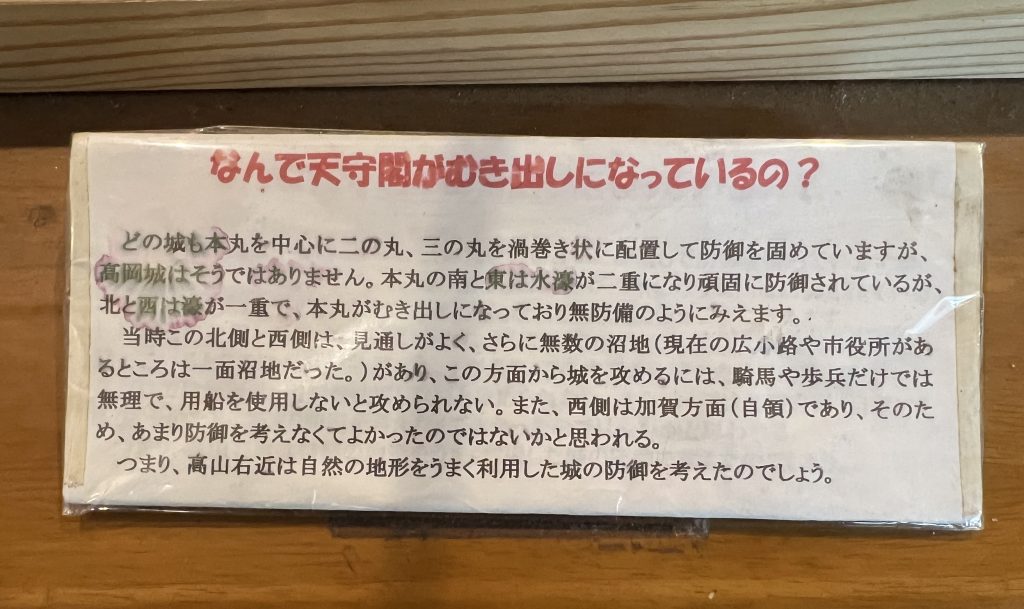

幻の高岡城

幻の高岡城の模型が展示されていました。

築城当時の絵図は発見されておらず、城郭の全貌は明らかではありませんが、

一国一城令が無かった場合の想像する姿のようです。

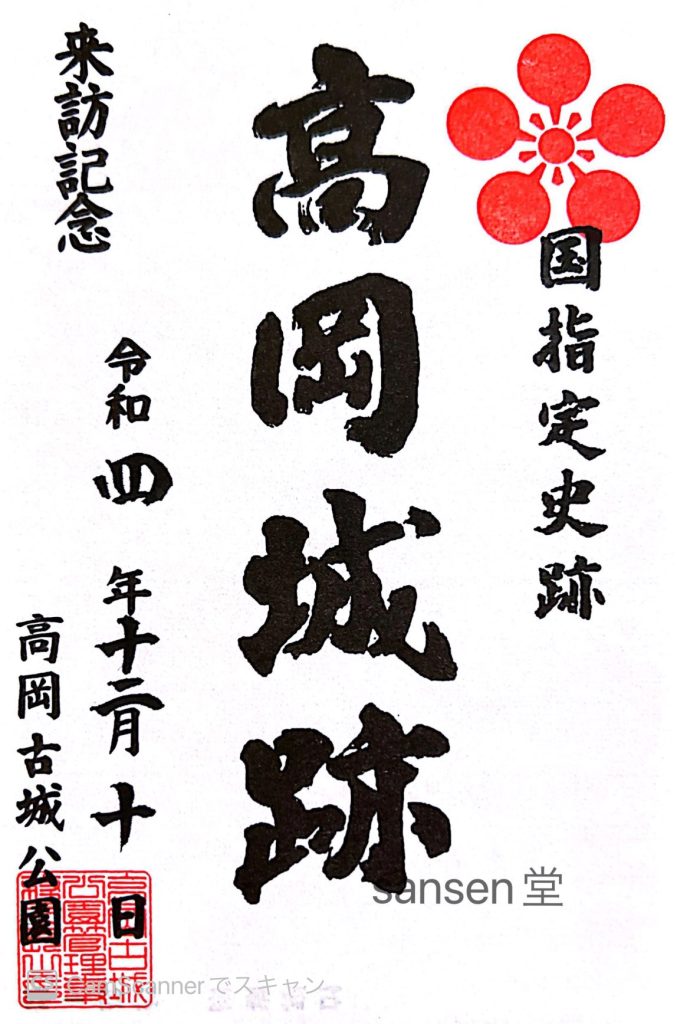

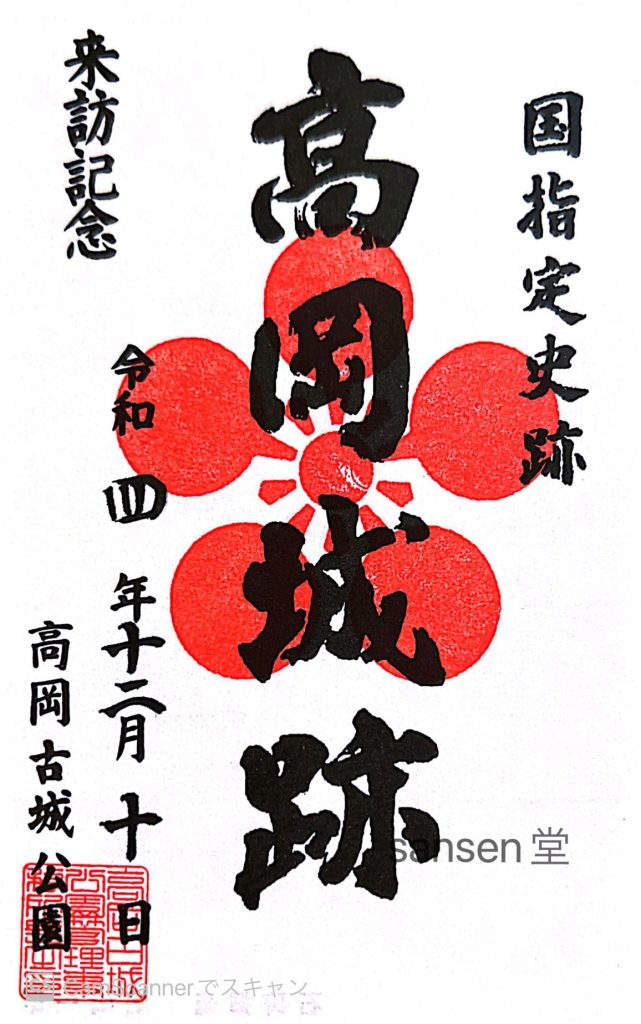

高岡城の御城印

令和四年拝受:ご城印

高岡城の御城印は二種類ありました。

高岡城情報

- 住所:富山県高岡市古城1-9(高岡古城公園管理事務所)

- アクセス:あいの風とやま鉄道高岡駅徒歩約15分

- HP:http://www.kojyo.sakura.ne.jp/index.shtml

ご覧頂きましてありがとうございます。