Contents

『東京農業歴史めぐり』:過去に参拝しました『江戸・東京の農業』の説明板がある寺社をまとめてみました

江戸・東京の農業:江戸東京野菜

東京の寺社を参拝していると、

『江戸・東京の農業』と書かれた黒い看板を目にすることがあります。

平成九年(1997年)にJA東京グループが農業協同組合法施行50周年記念事業として、

東京都神社庁などとの協力により、

『江戸・東京の農業野外説明板』が都内50箇所に設定されています。

参照HP:JA東京中央会『東京農業歴史めぐり』

https://www.tokyo-ja.or.jp/farm/edomap/

今では希少価値のある農産物についてや、

寺社のある地域とのゆかりについても知ることができます。

東京都豊島区

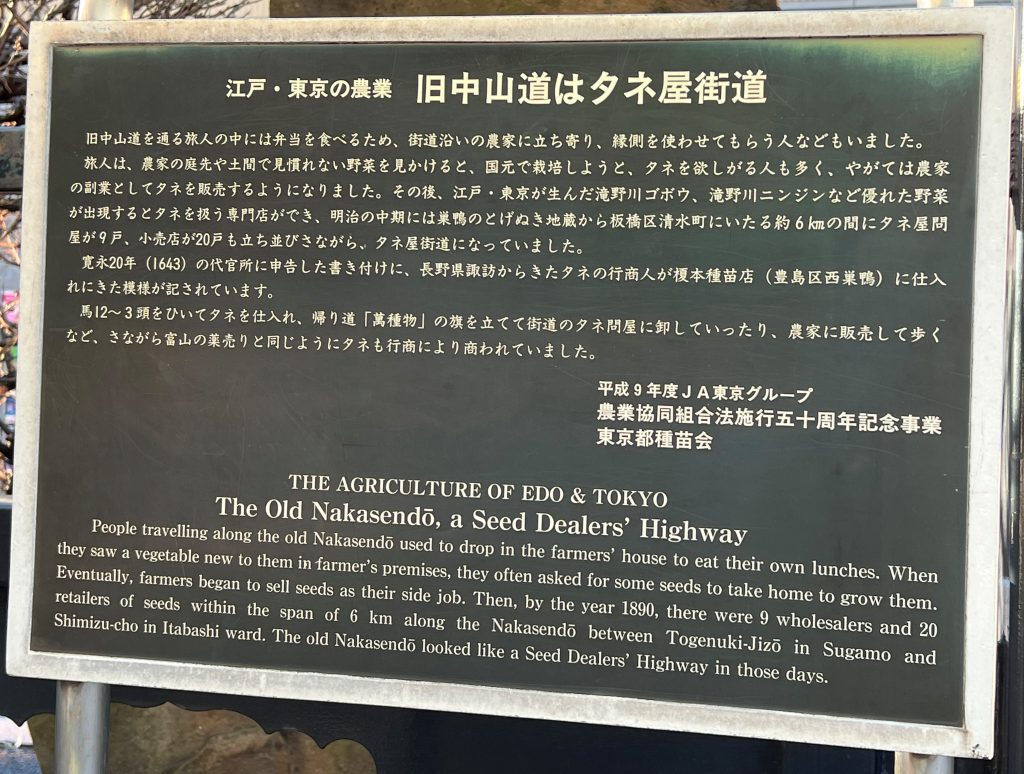

眞性寺(しんしょうじ):旧中山道はタネ屋街道

農家の副業としてタネを販売するようになり、

巣鴨のとげぬき地蔵から板橋区清水町にいたる約六キロの間に、

タネ屋問屋や小売店が立ち並び、さながらタネ屋街道になっていました。

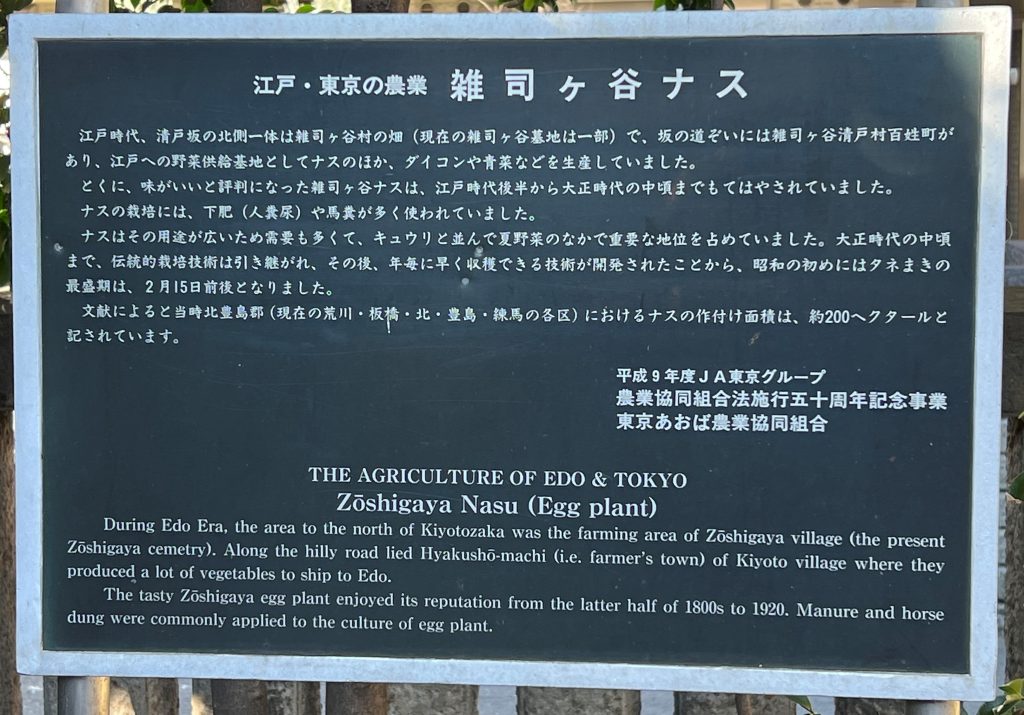

雑司が谷大鳥神社(おおとりじんじゃ):雑司ヶ谷ナス

このあたりは雑司ヶ谷ナスの産地として有名でした。

味がいいと評判で、江戸時代後半から大正時代の中頃までもてはやされていました。

東京都新宿区

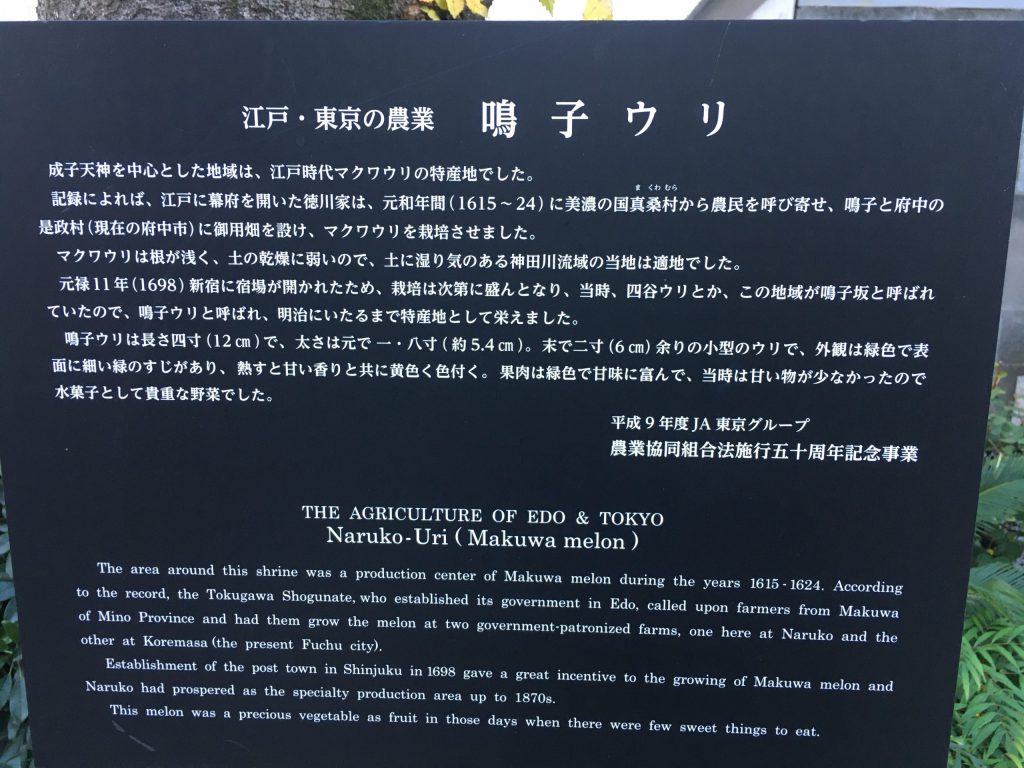

成子天神社(なるこてんじんしゃ):鳴子ウリ

神社の地域は江戸時代はマクワウリの産地でした。

元禄十一年(1698年)に新宿に市場が開かれた為、

栽培が盛んになったそうです。鳴子坂の地名から鳴子ウリとも言われました。

甘味が多く、水菓子として貴重な野菜でした。

東京都中野区

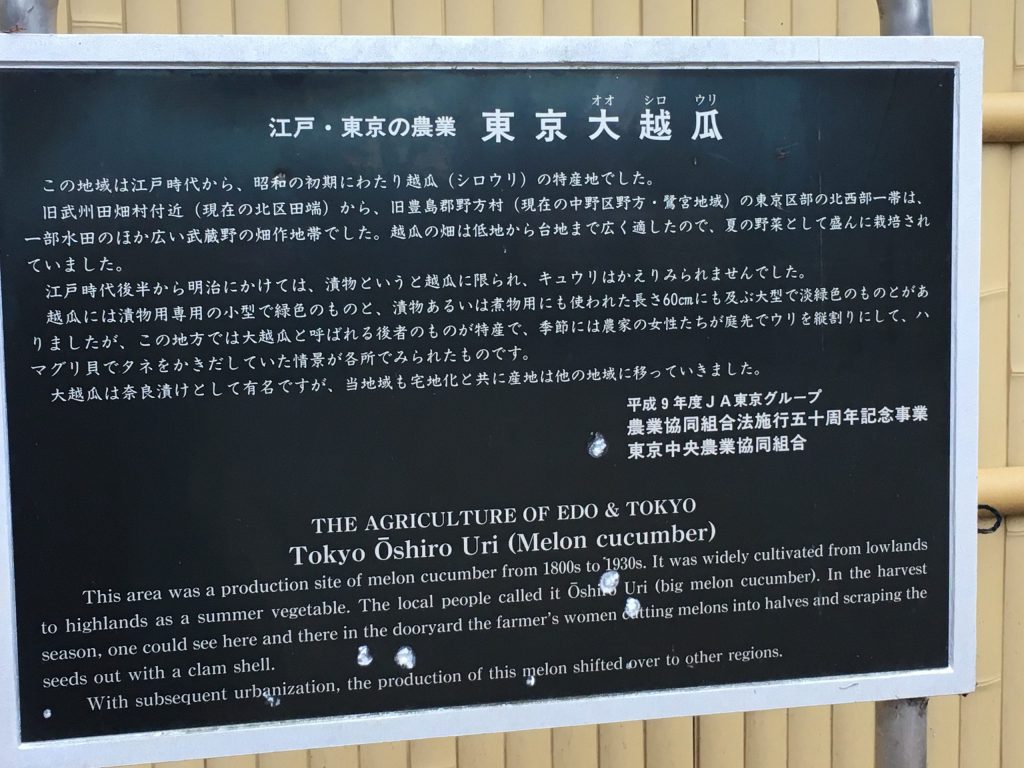

中野沼袋氷川神社(ひかわじんじゃ):東京大越瓜(とうきょうおおしろうり)

沼袋は江戸時代から昭和初期まで、越瓜(しろうり)の特産地でした。

漬物も今のようにきゅうりではなく、越瓜(しろうり)に限られました。

大越瓜(おおしろうり)は奈良漬けとしても有名です。

東京都杉並区

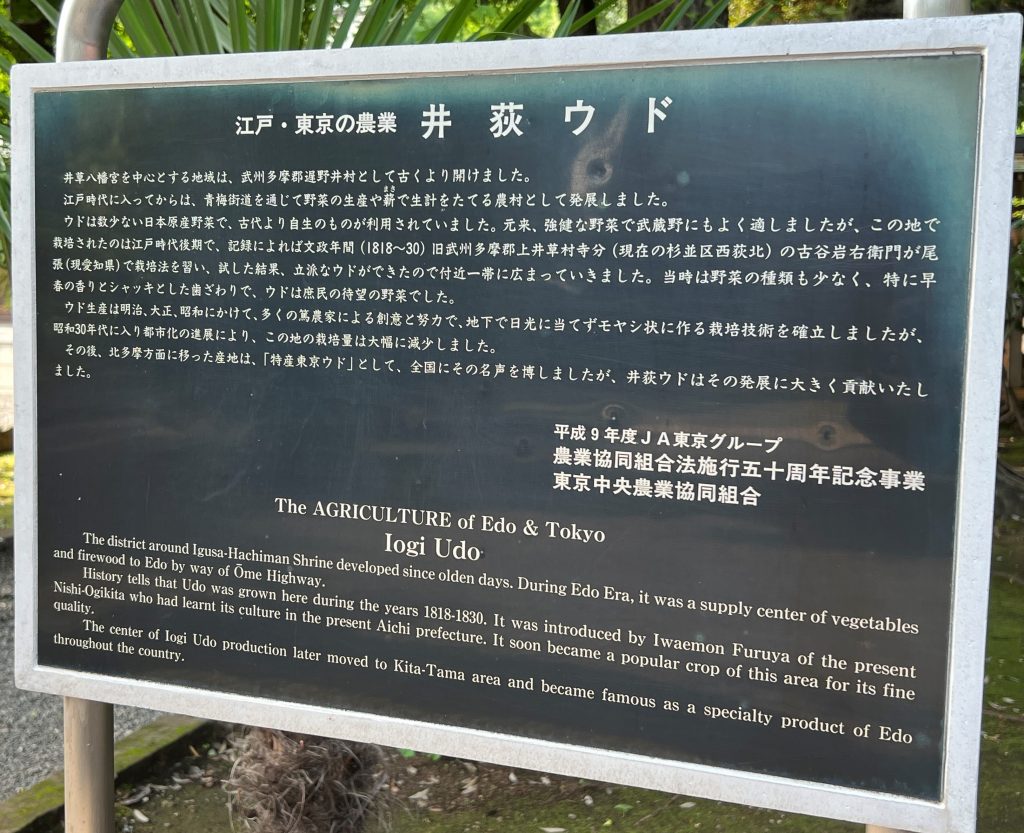

井草八幡宮(いぐさはちまんぐう):井荻ウド

ウドは数少ない日本原産の野菜で、江戸時代後期にはこの地域でも栽培されました。

文政年間(1818年~30年)に古谷岩右衛門が尾張で栽培法を習い、

一帯に広まっていきました。

東京都江東区

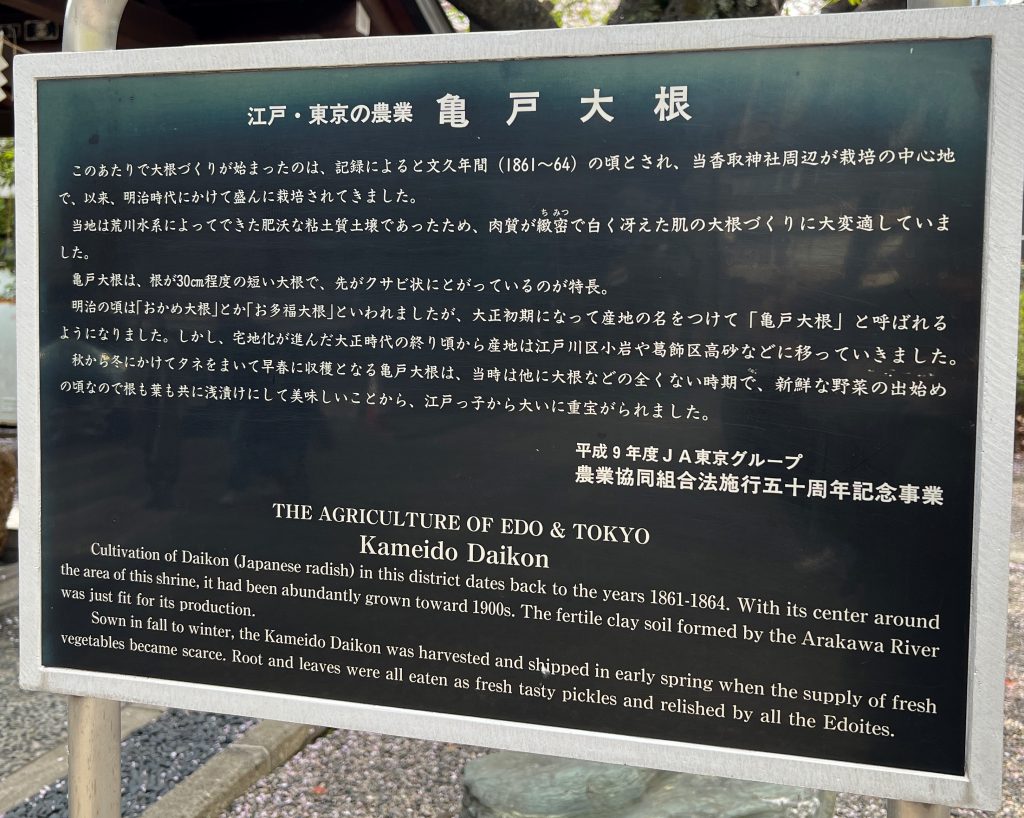

亀戸香取神社(かめいどかとりじんじゃ):亀戸大根

文久年間(1861年~64年)の頃から大根づくりが始まり、

特に亀戸香取神社周辺が栽培の中心地でした。

大正初期に産地の名をつけて『亀戸大根』と呼ばれるようになりました。

東京都品川区

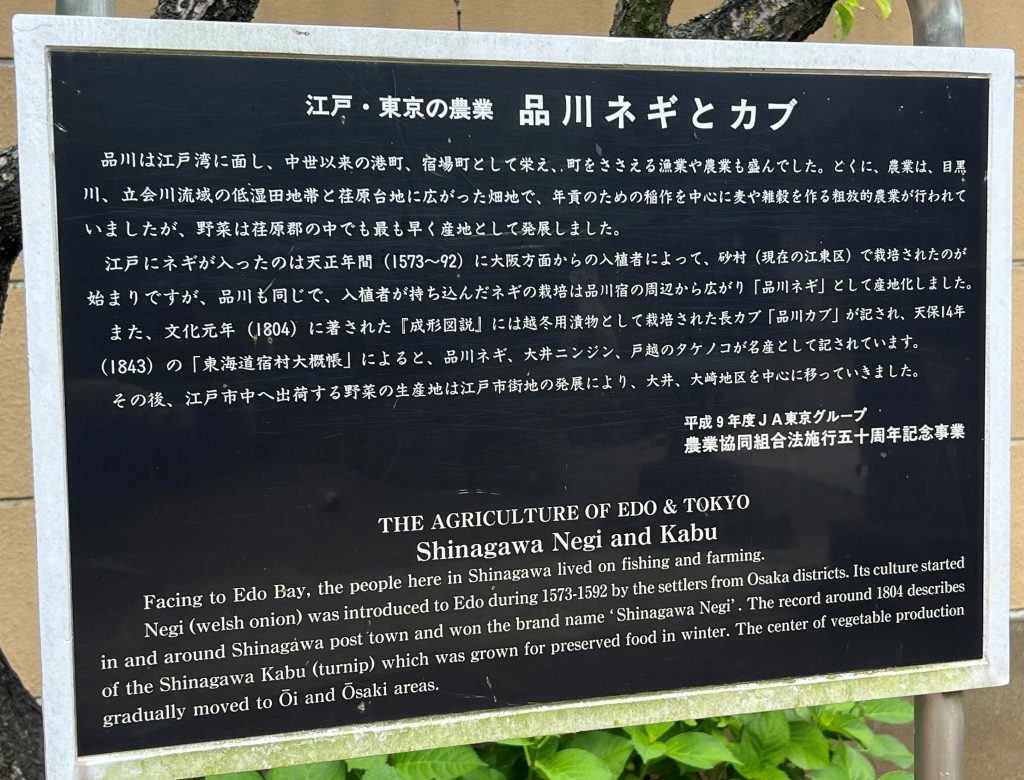

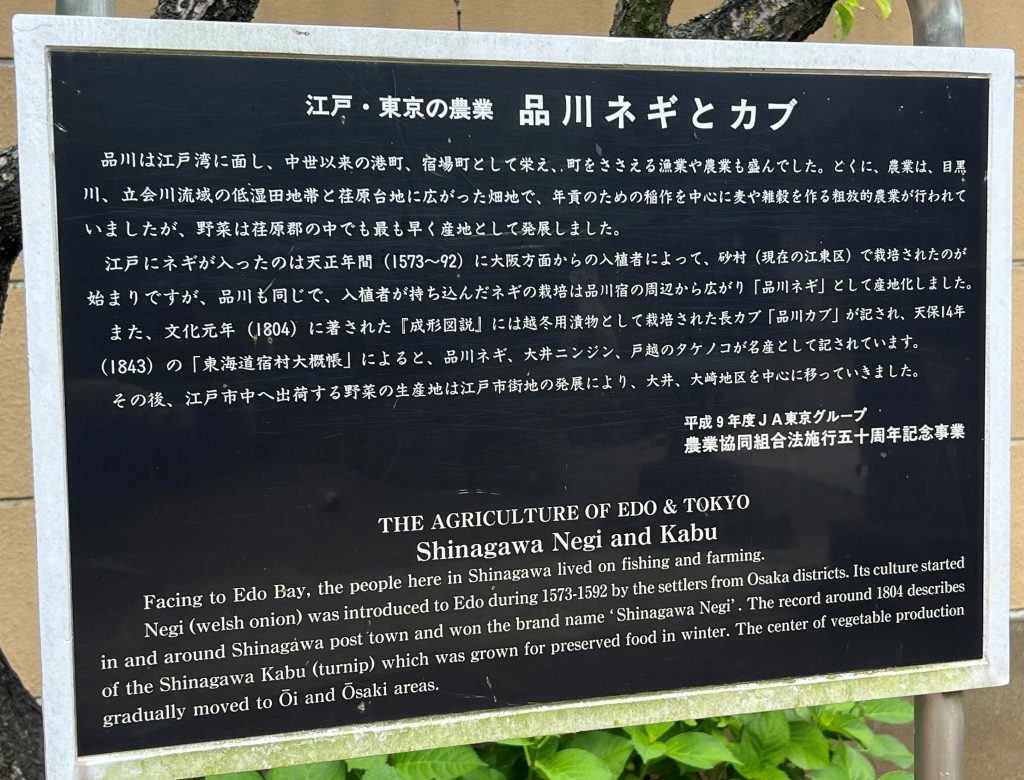

品川神社(しながわじんじゃ):品川ネギとカブ

天正年間(1573年~1592年)に大阪方面からの入植者によって栽培されたネギは、

品川宿周辺から広がり、『品川ネギ』として産地化しました。

また越冬用漬物として長カブ『品川カブ』も栽培されました。

東京都武蔵野市

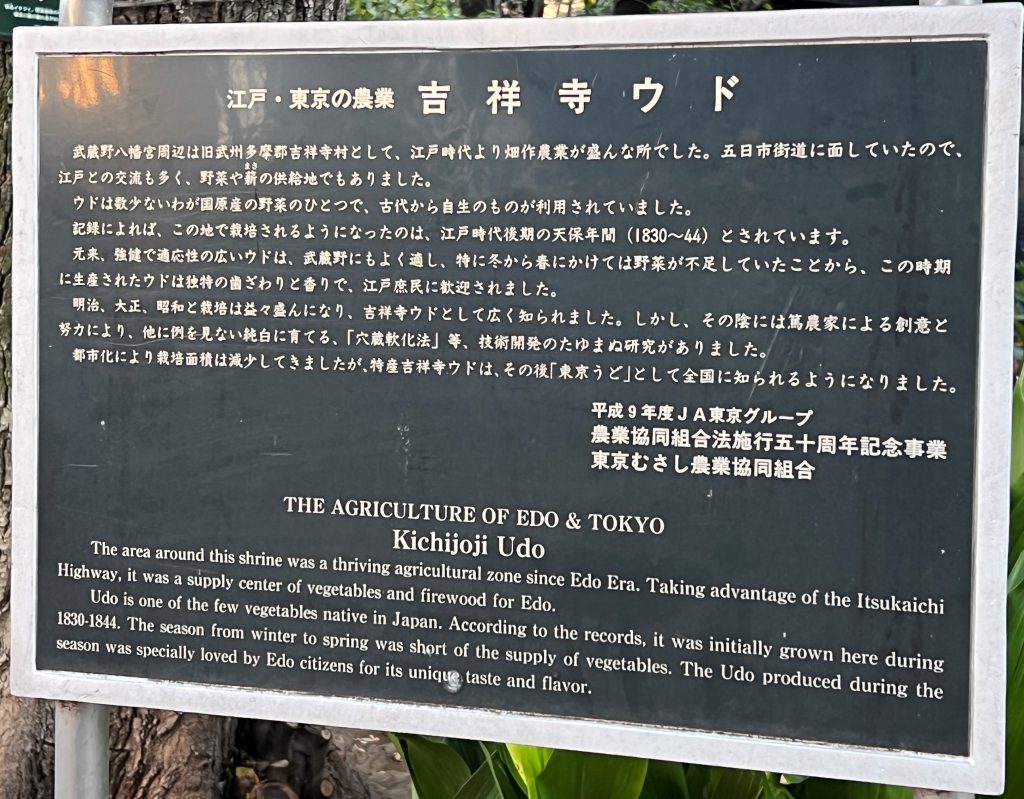

武蔵野八幡宮(むさしのはちまんぐう):吉祥寺ウド

吉祥寺ウドは、江戸時代後期の天保年間(1830年~44年)頃に栽培されるようになりました。

冬から春にかけて野菜が不足していたことから、この時期に生産されたウドは、

独特の歯ざわりと香りで、江戸庶民に歓迎されました。

東京都羽村市

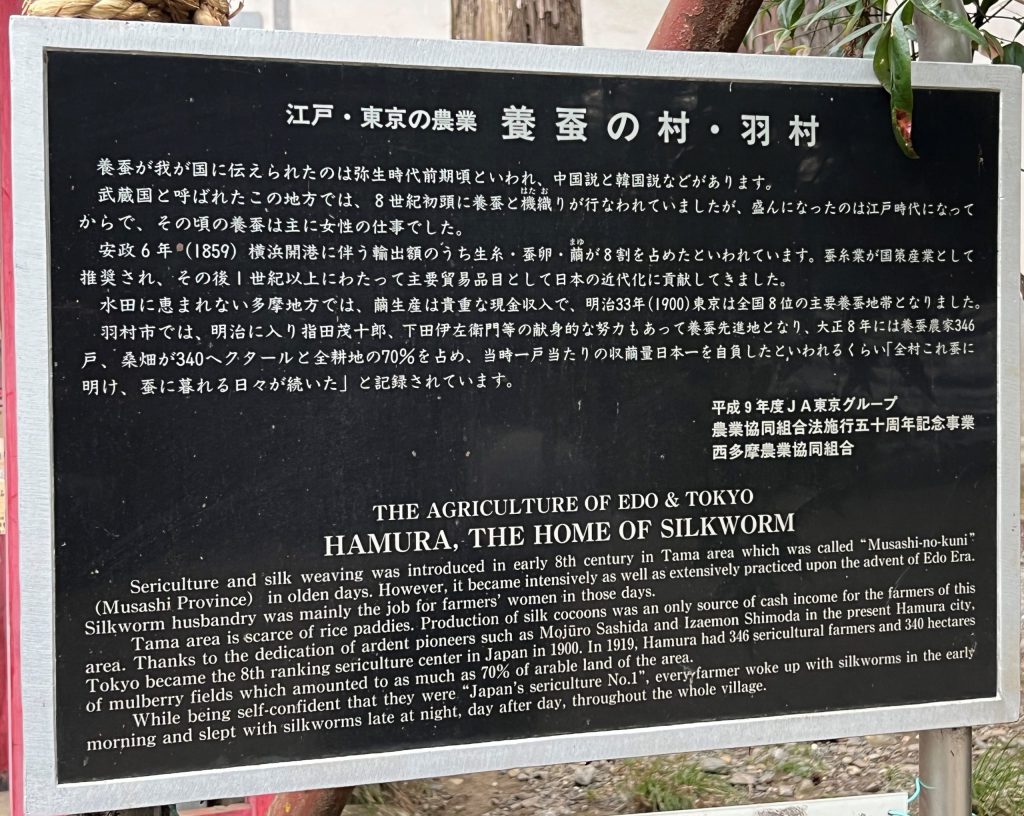

武蔵阿蘇神社(あそじんじゃ):養蚕の村・羽村

羽村は8世紀初頭に養蚕と機織りが行われていましたが、

盛んになったのは江戸時代になってからで、明治に入って養蚕先進地となり、

大正時代には収穫量日本一を自負したといわれました。

ご覧頂きましてありがとうございます。