Contents

- 1 みちのく古寺巡礼『四寺廻廊(しじかいろう)』:中尊寺(ちゅうそんじ)

- 1.0.1 四寺廻廊(しじかいろう)

- 1.0.2 中尊寺で頂けるご朱印

- 1.0.3 由緒

- 1.0.4 境内案内図

- 1.0.5 寺標

- 1.0.6 月見坂

- 1.0.7 総門跡

- 1.0.8 弁慶堂

- 1.0.9 東物見台からの眺め

- 1.0.10 地蔵堂

- 1.0.11 薬師堂

- 1.0.12 本坊表門(令和七年時点修復工事中)

- 1.0.13 本堂山門

- 1.0.14 本堂

- 1.0.15 本坊庫裡(ほんぼうくり)

- 1.0.16 峯薬師堂

- 1.0.17 不動堂

- 1.0.18 大日堂

- 1.0.19 旧鐘楼

- 1.0.20 阿弥陀堂

- 1.0.21 弁財天堂

- 1.0.22 讃衛蔵(さんこうぞう)

- 1.0.23 国宝:金色堂(こんじきどう)

- 1.0.24 念仏行人阿波介舎利塚

- 1.0.25 経蔵

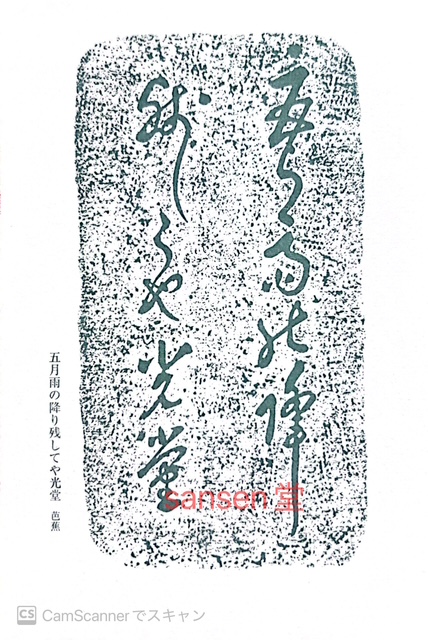

- 1.0.26 芭蕉翁句碑

- 1.0.27 関山(かんざん)天満宮

- 1.0.28 国指定重要文化財:旧覆堂

- 1.0.29 大長壽院西谷坊

- 1.0.30 中尊寺鎮守:白山神社

- 1.0.31 国指定重要文化財:白山神社能舞台

- 2 中尊寺のご朱印

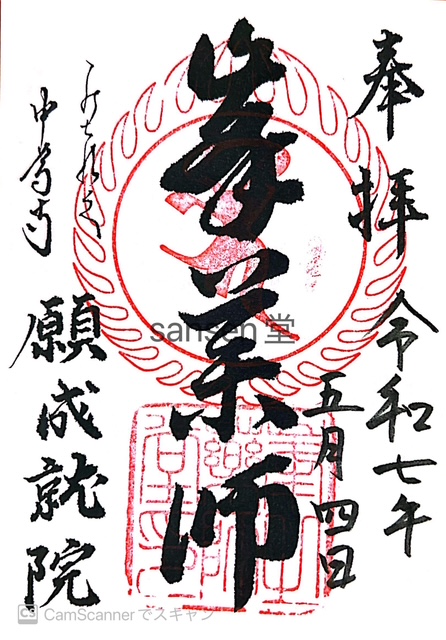

- 2.0.1 令和七年拝受:弁慶堂・ご朱印

- 2.0.2 令和七年拝受:地蔵尊・ご朱印

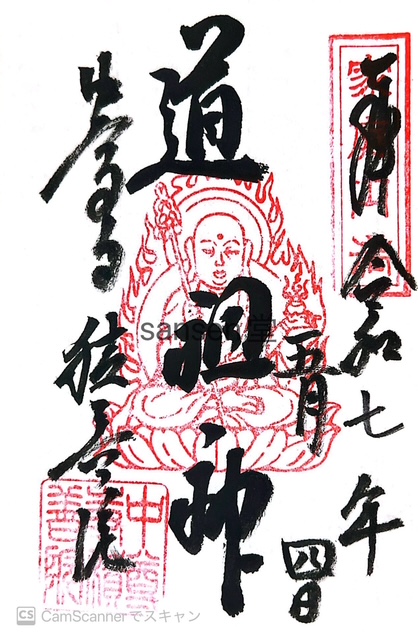

- 2.0.3 令和七年拝受:道祖神・ご朱印

- 2.0.4 令和七年拝受:薬師堂・ご朱印

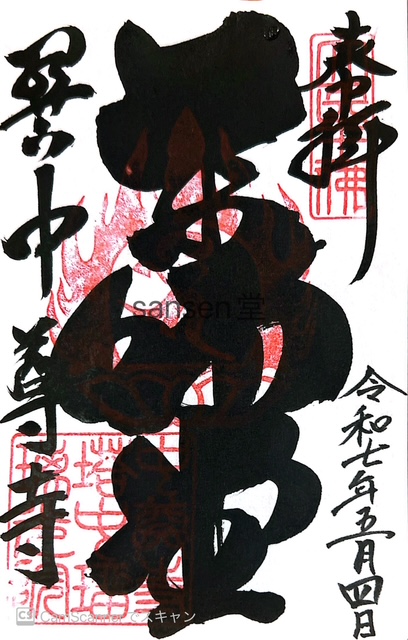

- 2.0.5 令和七年拝受:本堂・ご朱印

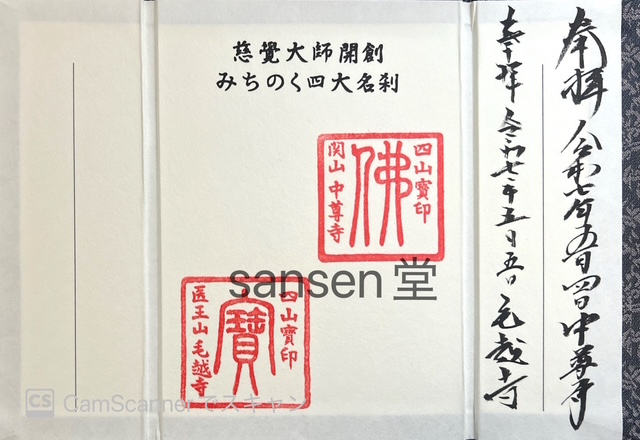

- 2.0.6 令和七年拝受:四寺廻廊・ご朱印

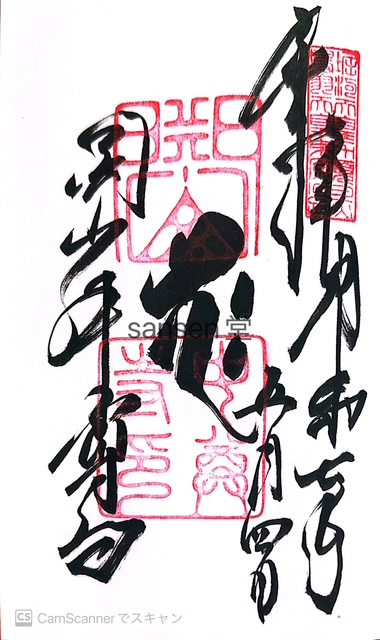

- 2.0.7 令和七年拝受:峯薬師堂・ご朱印

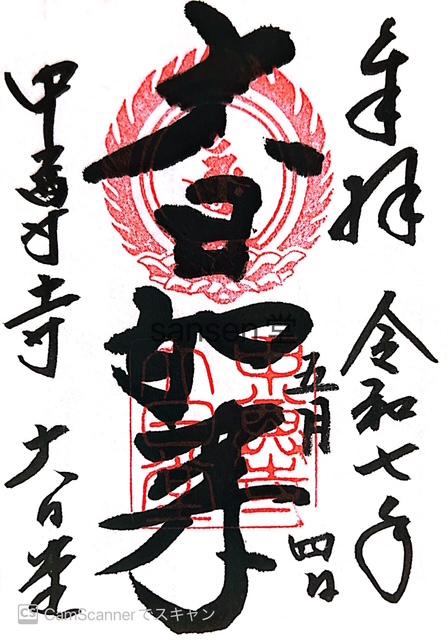

- 2.0.8 令和七年拝受:大日堂・ご朱印

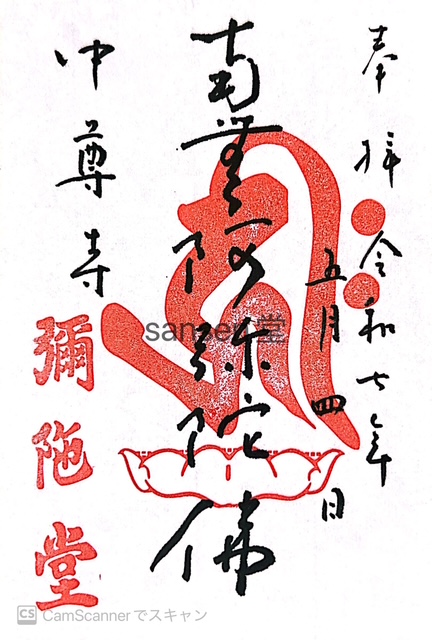

- 2.0.9 令和七年拝受:阿弥陀堂・ご朱印

- 2.0.10 令和七年拝受:経蔵・ご朱印

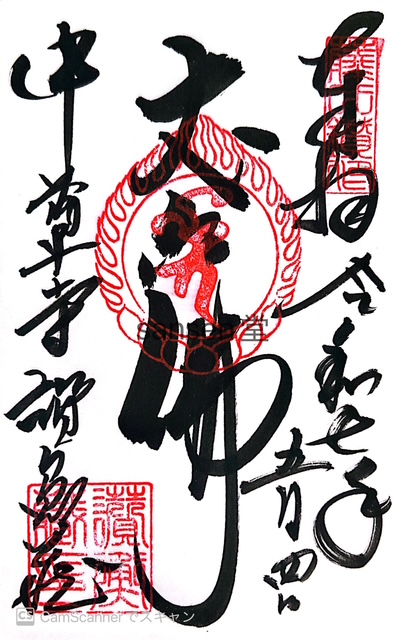

- 2.0.11 令和七年拝受:讃衛蔵(さんこうぞう)・ご朱印

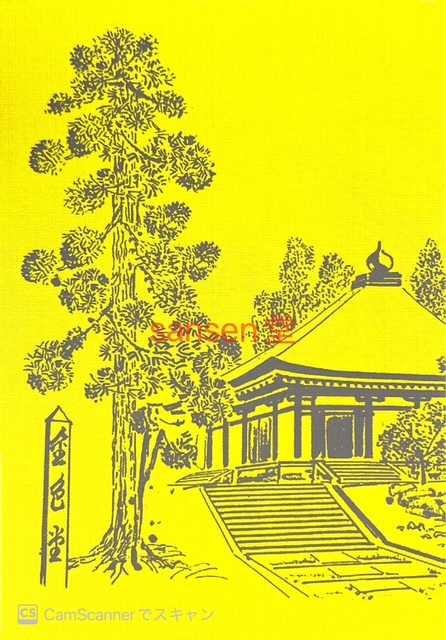

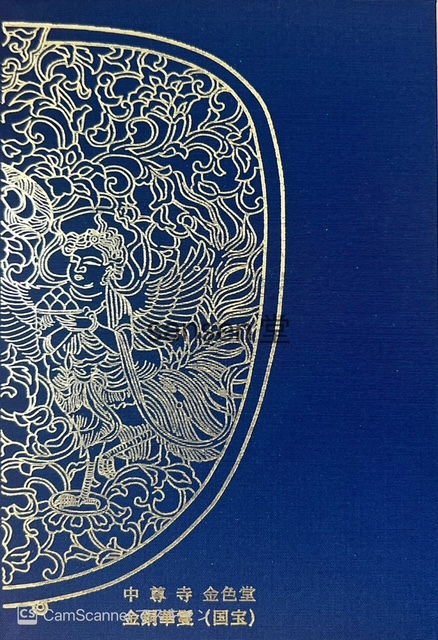

- 2.0.12 令和七年拝受:金色堂・御朱印帳ケース

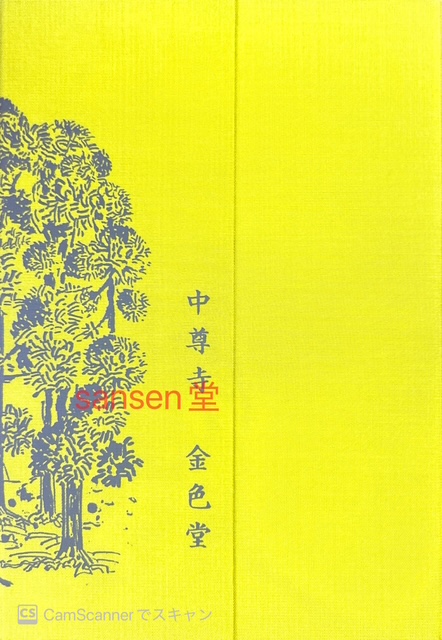

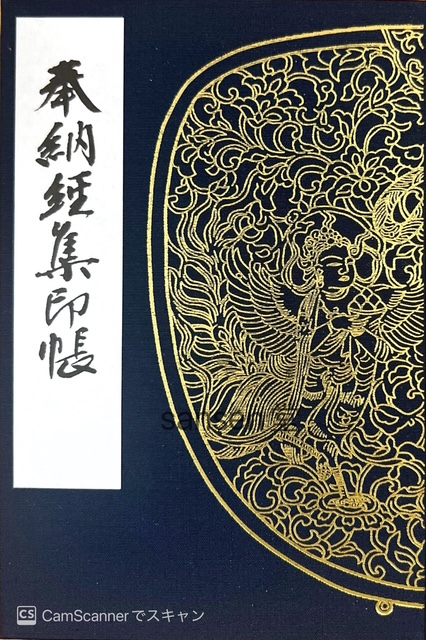

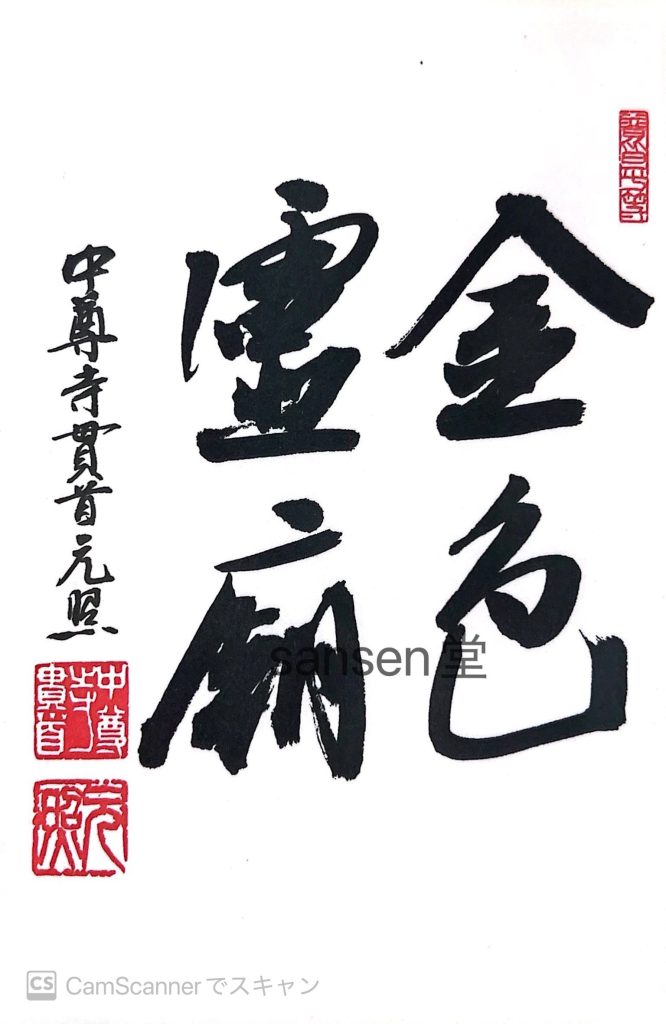

- 2.0.13 令和七年拝受:金色堂・御朱印帳

- 2.0.14 令和七年拝受:金色堂・御朱印帳中

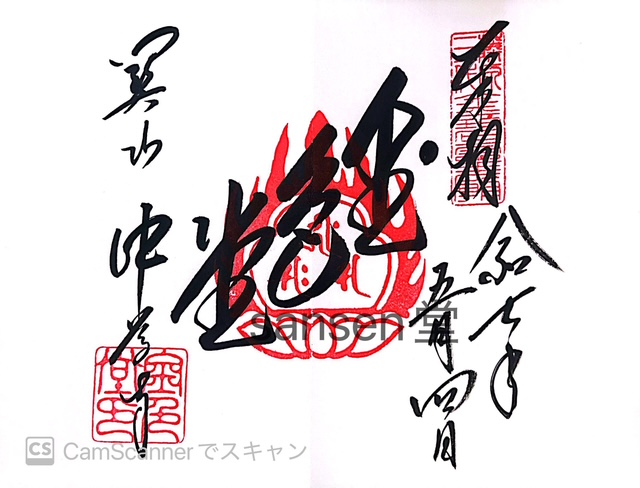

- 2.0.15 令和七年拝受:金色堂・限定見開きご朱印

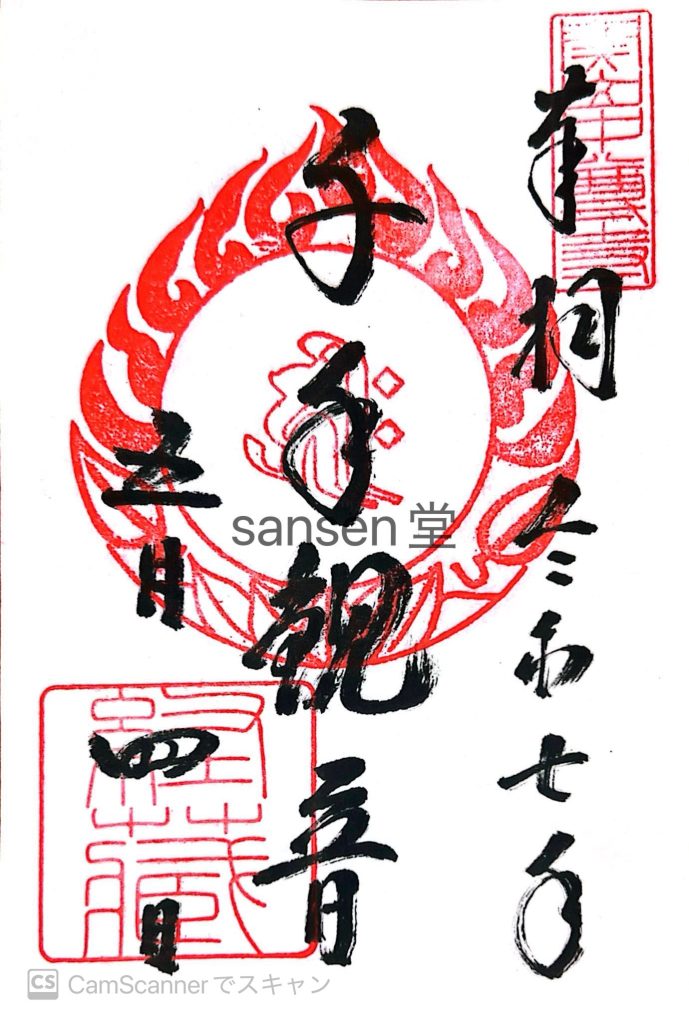

- 2.0.16 令和七年拝受:白山神社・能舞台ご朱印

- 3 寺院情報

みちのく古寺巡礼『四寺廻廊(しじかいろう)』:中尊寺(ちゅうそんじ)

四寺廻廊(しじかいろう)

中尊寺で頂けるご朱印

11のお堂でご朱印を頂けました。

弁慶堂・薬師堂・地蔵堂・本堂・峯薬師堂・大日堂・阿弥陀堂・讃衡蔵(さんこうぞう)

金色堂・弁財天堂・白山神社

由緒

中尊寺は嘉祥三年(850年)に慈覚大師円仁によって開山されたといわれていますが、

実質的には藤原清衡(きよひら)が、長治二年(1105年)にかつて関所のあった要衝の地、

関山に造営されました。

文治五年(1189年)に奥州藤原氏は滅亡しますが、鳥羽法皇御願の寺として、

源頼朝の庇護を受けました。中尊寺や毛越寺に感銘を受けた頼朝は、

鎌倉に永福寺(二階堂)を建立しました。

建武四年(1337年)に大きな火災があり、金色堂を除くほぼ堂宇が全焼しました。

江戸時代には仙台藩領内となり、伊達氏の庇護を受け、堂宇の補修・建立が行われました。

昭和三十三年(1958年)には天台宗東北大本山の称号を許され、

天台宗総本山の比叡山延暦寺より不滅の法灯を分火護持されました。

境内案内図

寺標

ここから月見坂を登ります。入口には地蔵尊が安置されていました。

月見坂

中尊寺は標高130メートルほどの東西に長い丘陵に位置しています。

月見坂が表参道になります。

参道の両脇には江戸時代に仙台藩によって植樹された、

樹齢三百年の杉並木がありました。

総門跡

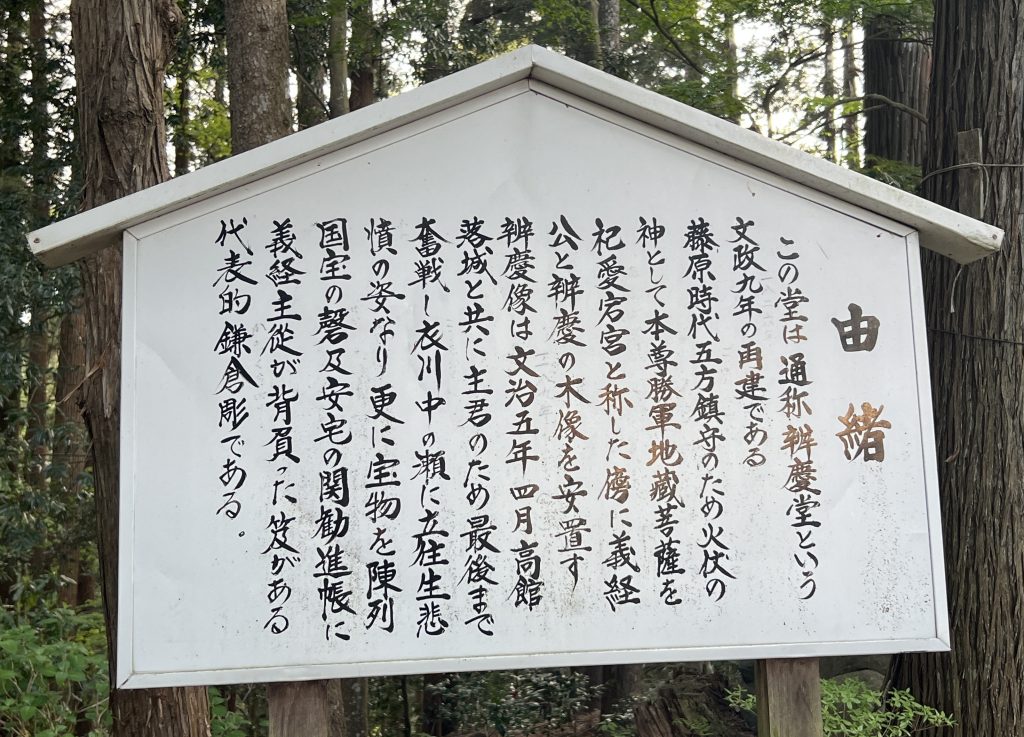

弁慶堂

火伏の神として、本尊勝軍地蔵菩薩を、義経と弁慶の木像とともに安置されています。

古くは愛宕堂と称されていましたが、明治以降は弁慶堂と呼ばれるようになりました。

文政九年(1826年)に再建されました。

弁慶堂のそばには、金剛宝地蔵大菩薩が安置されていました。

東物見台からの眺め

月見坂を登り切ると平坦な道となり、右側に眺望が開けます。

遠くに見える川は北上川です。

『小松宮殿下御休憩御奮蹟』と書かれた石碑がありました。

明治三十四年(1901年)の十月四日に小松宮彰仁親王が御休息されたそうです。

地蔵堂

明治十年(1877年)に再建されました。御本尊は地蔵菩薩です。

地蔵堂前の授与所でご朱印を頂きました。

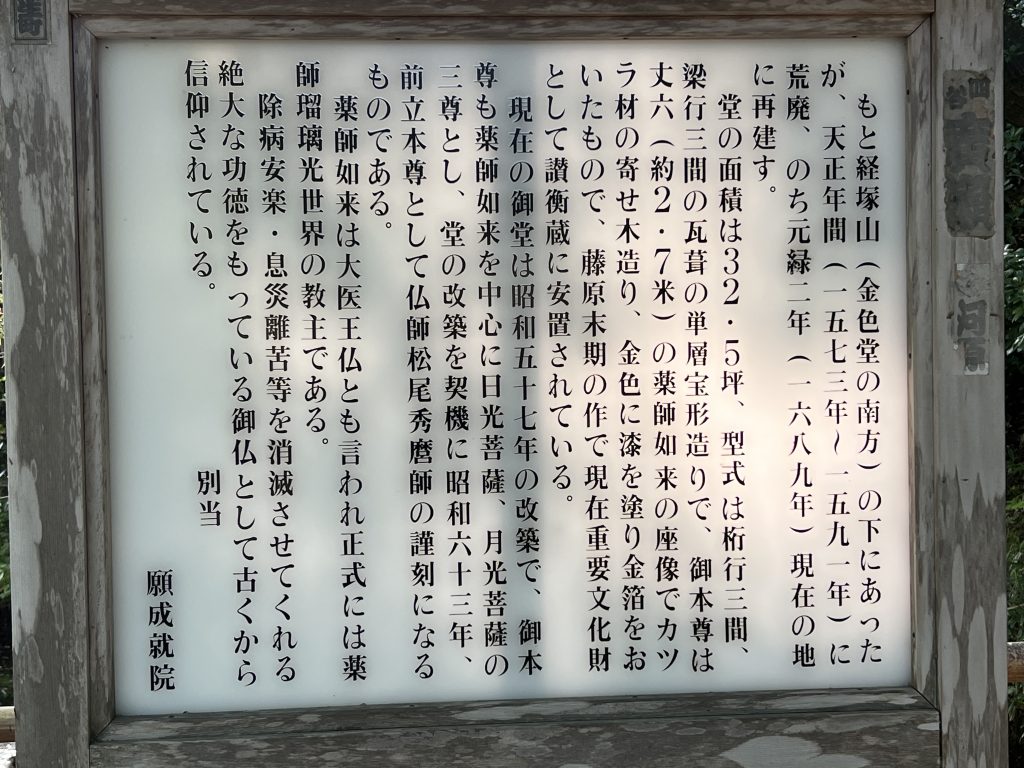

薬師堂

藤原清衡が中尊寺境内に建立した四十数余の堂塔の一宇で、

明暦三年(1657年)に現在地に移転されました。

先代の堂宇は明治十八年(1885年)に改築されましたが、雨漏り等損傷が激しく、

令和二年(2020年)に新たに改築(新築)されました。

本坊表門(令和七年時点修復工事中)

本坊表門は、もと伊達兵部宗勝邸の旧門で、万治二年(1659年)に現在地へ移築されました。

現在は修復工事中で、令和八年五月に終了予定だそうです。

本堂山門

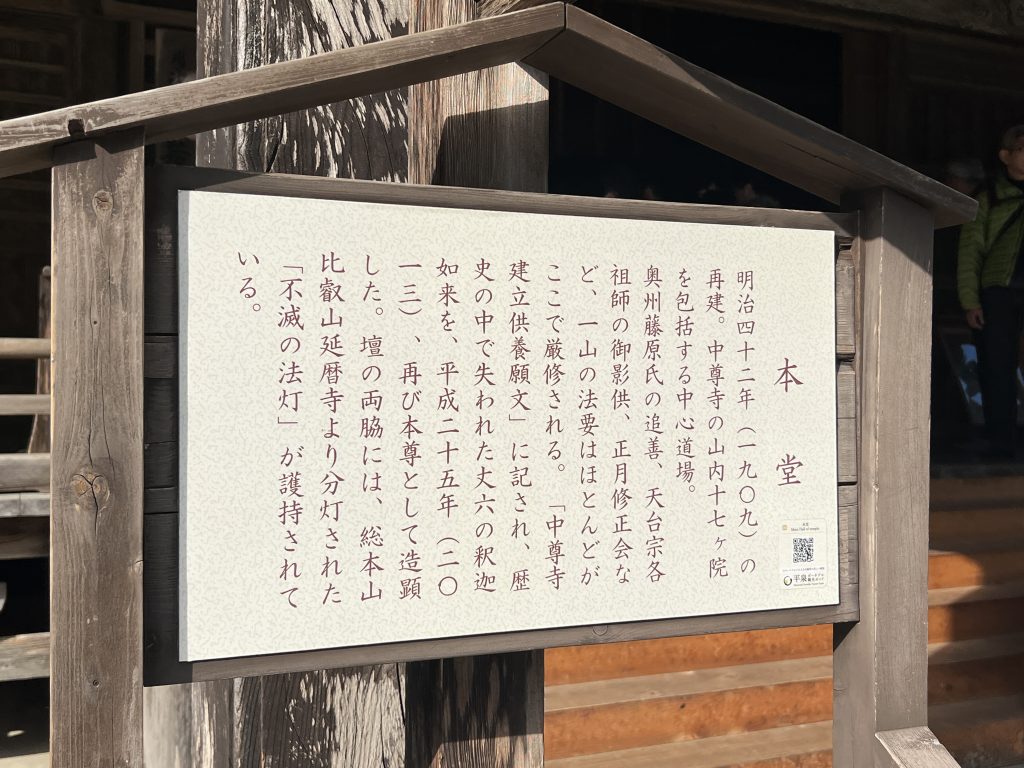

本堂

明治四十二年(1909年)に再建されました。

歴史の中で失われた丈六の釈迦如来を、平成二十五年(2013年)に再び本尊として、

造顕、開眼供養されました。総高5メートルの大きさです。

本堂前には手水台や池がありました。

本堂横には東日本大震災慰霊供養之碑がありました。

本堂の裏には令和元年に建立された光勝院がありました。

入口は入れないようになっていました。

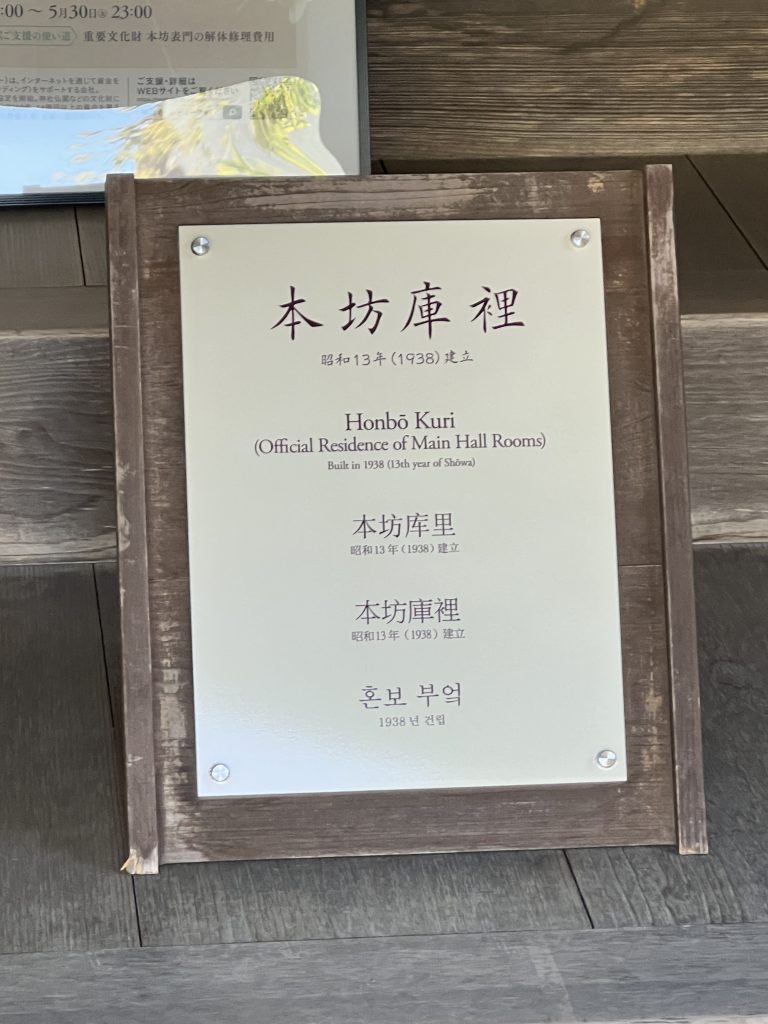

本坊庫裡(ほんぼうくり)

本堂のご朱印は本堂境内にある本坊庫裡で頂きました。

峯薬師堂

元禄二年(1689年)に現在地へ移されました。

現在の峯薬師堂は昭和五十七年に改築されました。

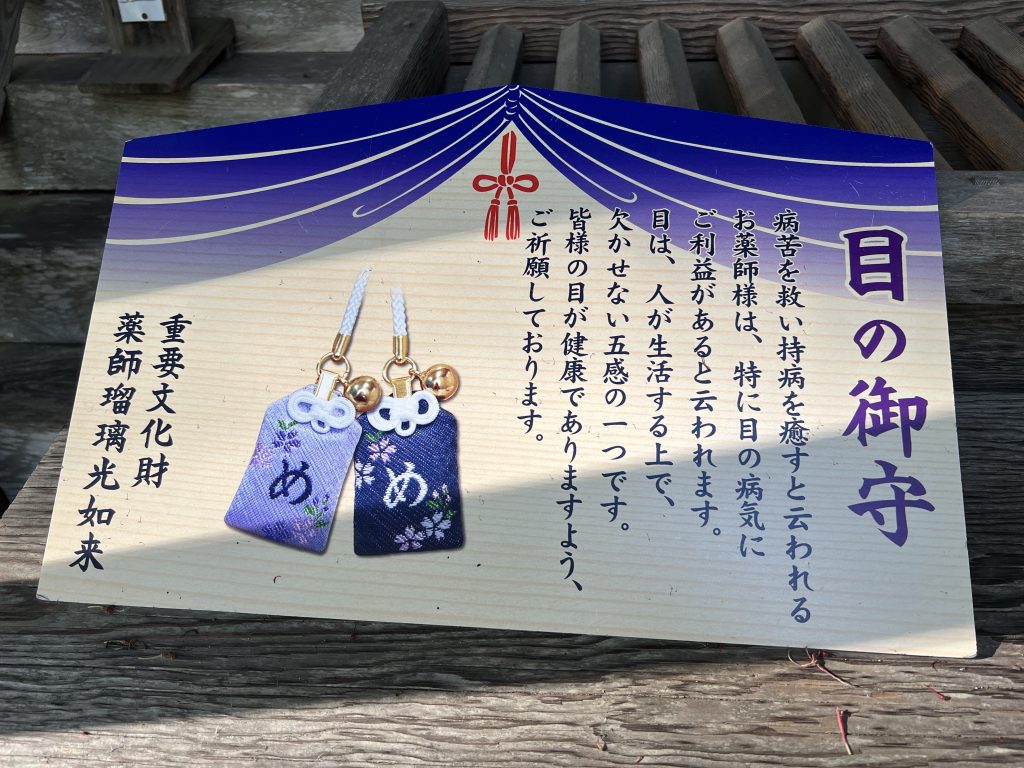

現在讃衡蔵(さんこうぞう)に安置されている丈六の薬師如来は峯薬師堂の本尊です。

薬師如来は目の病気にご利益があるようで、目の御守が授与されていました。

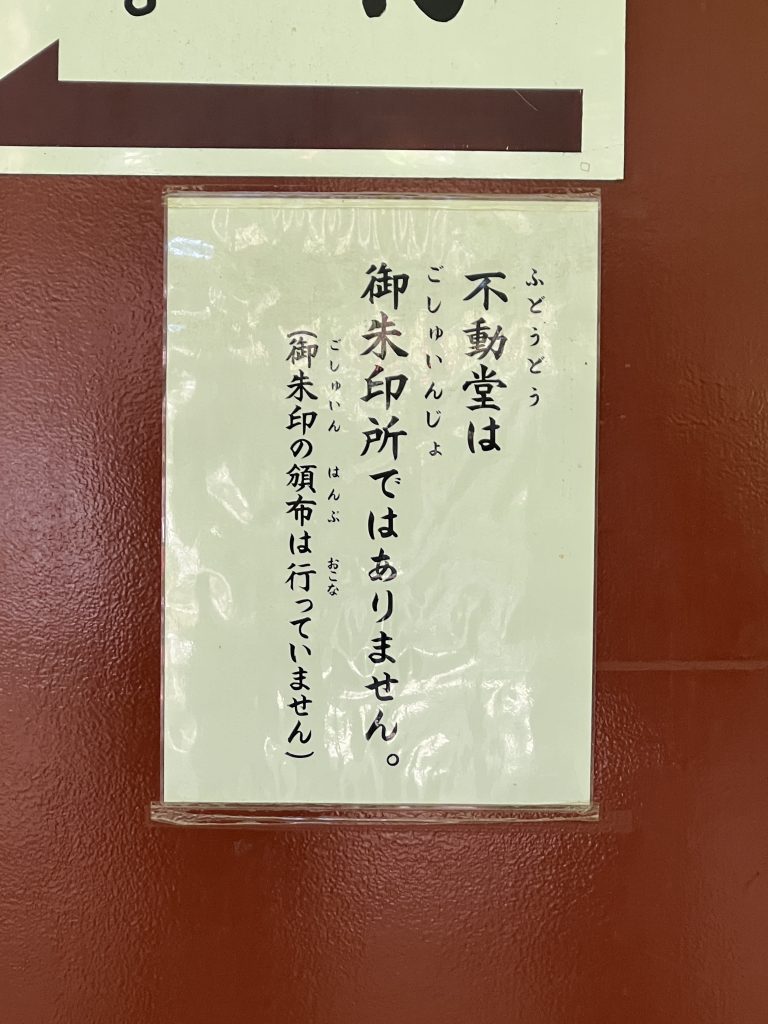

不動堂

現在の不動堂は昭和五十二年に建立されました。

御本尊の不動明王は、天和四年(1684年)に仙台藩主の伊達綱村により、

天下泰平を祈願して新調されました。

ご朱印の授与は行っていないようです。

大日堂

享和二年(1802年)に再建されました。御本尊は金剛界大日如来です。

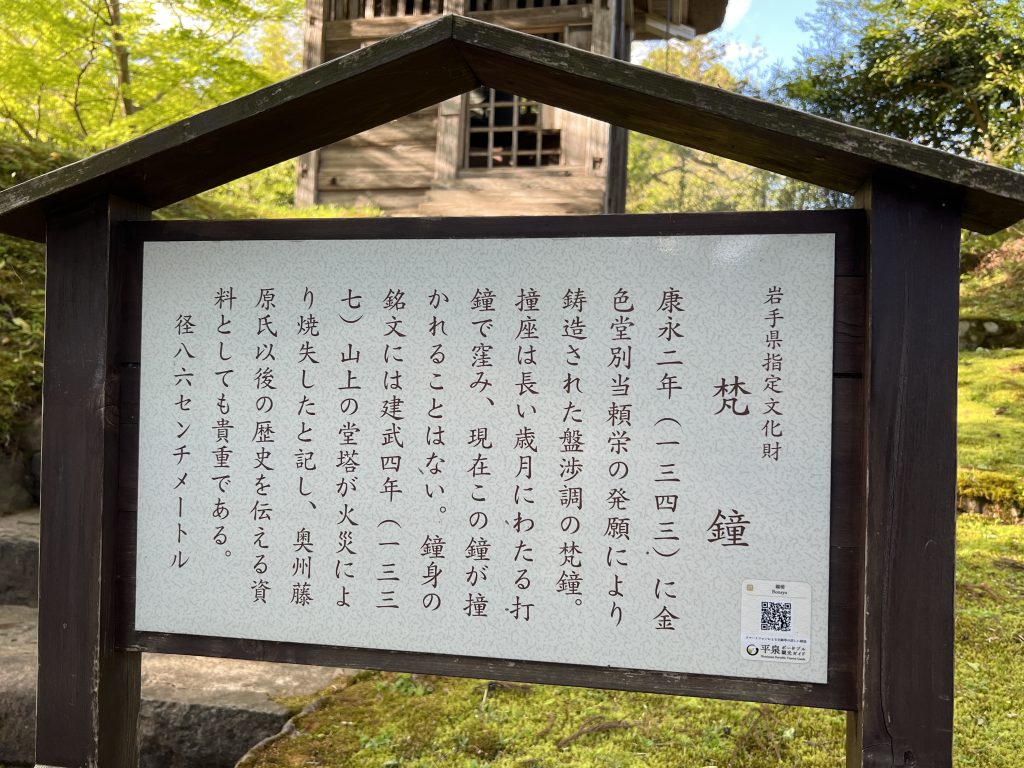

旧鐘楼

康永二年(1343年)に金色堂別当頼栄の発願により鋳造された盤渉調の梵鐘です。

鐘身の銘文には建武四年(1337年)に山上の堂塔が火災により焼失したと記されています。

阿弥陀堂

正徳五年(1715年)に再建されました。

弁財天堂

享保元年(1716年)に建立されました。御本尊の弁財天十五童子は、

仙台藩主の伊達綱村の正室である仙姫によって宝永二年(1705年)に寄進されました。

参拝時には、弁財天の書き置きご朱印は切らしているという事で、

経蔵の千手観音のご朱印のみ頂きました。

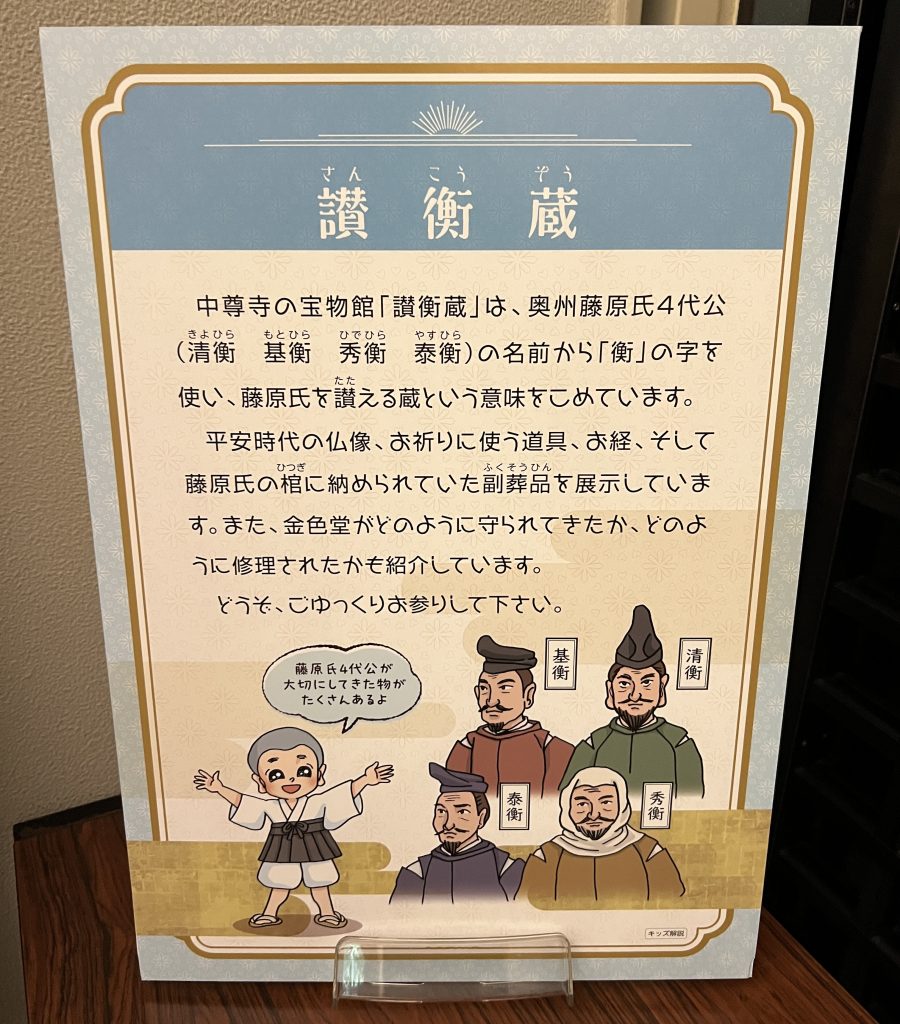

讃衛蔵(さんこうぞう)

讃衛蔵(さんこうぞう)は中尊寺の約三千点あまりの文化財を収蔵する宝物館です。

昭和三十年に開館しました。現在の建物は平成十二年(2000年)の新築です。

奥州藤原氏四代の名前の「衡」の字を使い、藤原氏を讃える蔵という意味があります。

金色堂と讃衛蔵(さんこうぞう)の入場券も購入できます。ご朱印も頂くことが出来ます。

国宝:金色堂(こんじきどう)

天治元年(1124年)に上棟されました。鉄筋コンクリート造りの覆堂(おおいどう)内にあります。藤原三代の遺体と、四代泰衡の首級が納められています。

讃衛蔵(さんこうぞう)内には、記念撮影ができる金色堂内部がわかるパネルがありました。

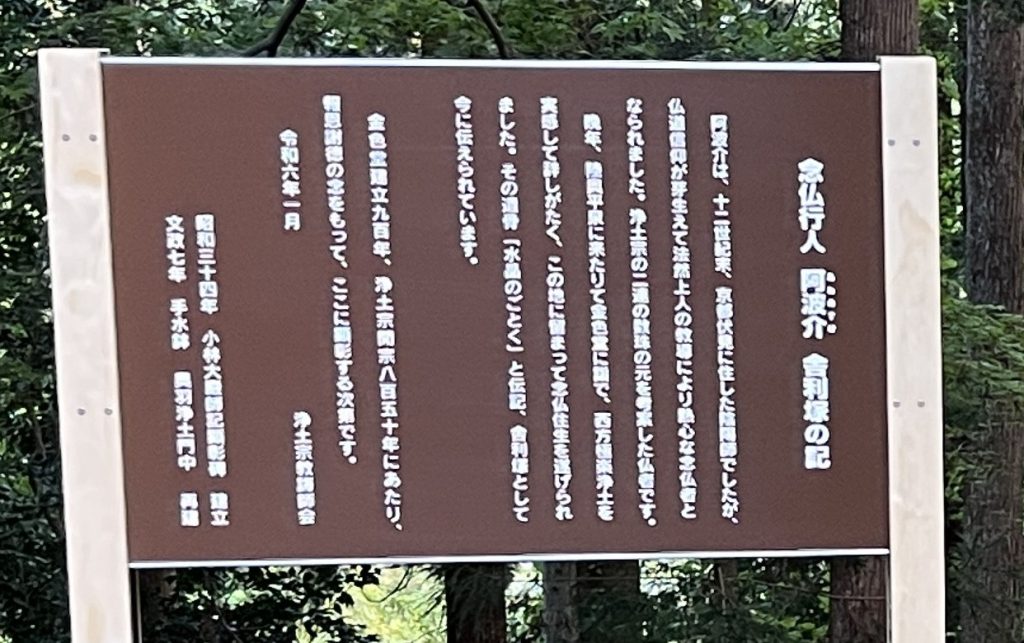

念仏行人阿波介舎利塚

阿波介は京都伏見に住した陰陽師でしたが、

法然上人の教導により熱心な念仏僧となりました。

晩年に平泉に来たりて金色堂に詣で、この地に留まって念仏往生を遂げました。

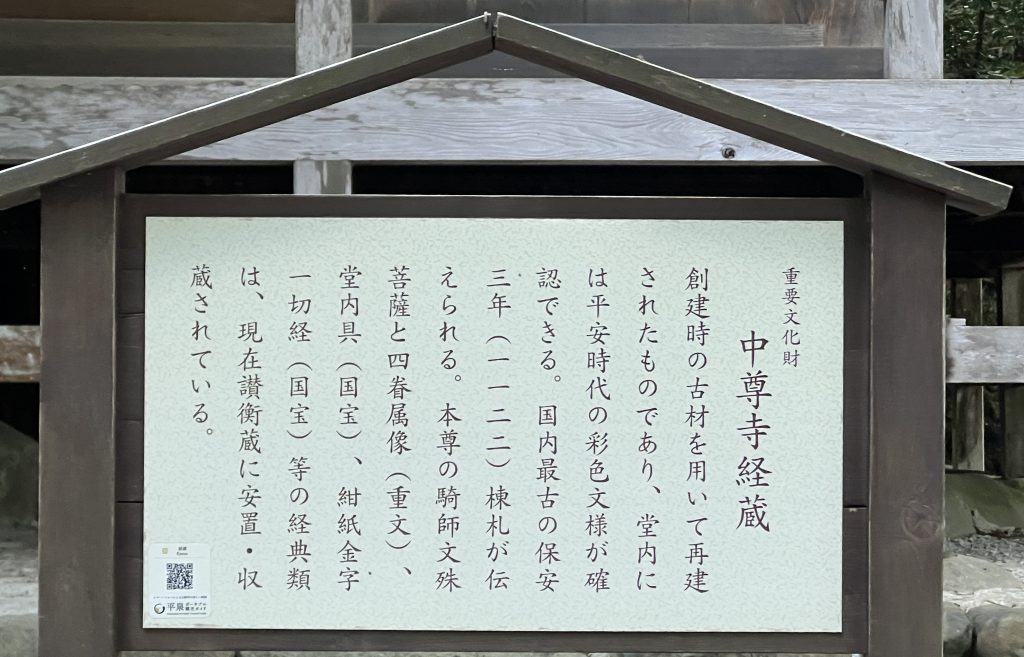

経蔵

国内最古の保安三年(1122年)の棟札が伝えられています。

建武四年(1337年)の火災で上部を焼失しましたが、古材で再建されたといわれています。

芭蕉翁句碑

松尾芭蕉の有名な、“五月雨の降り残してや光堂”の句碑がありました。

近くには松尾芭蕉像が建っていました。

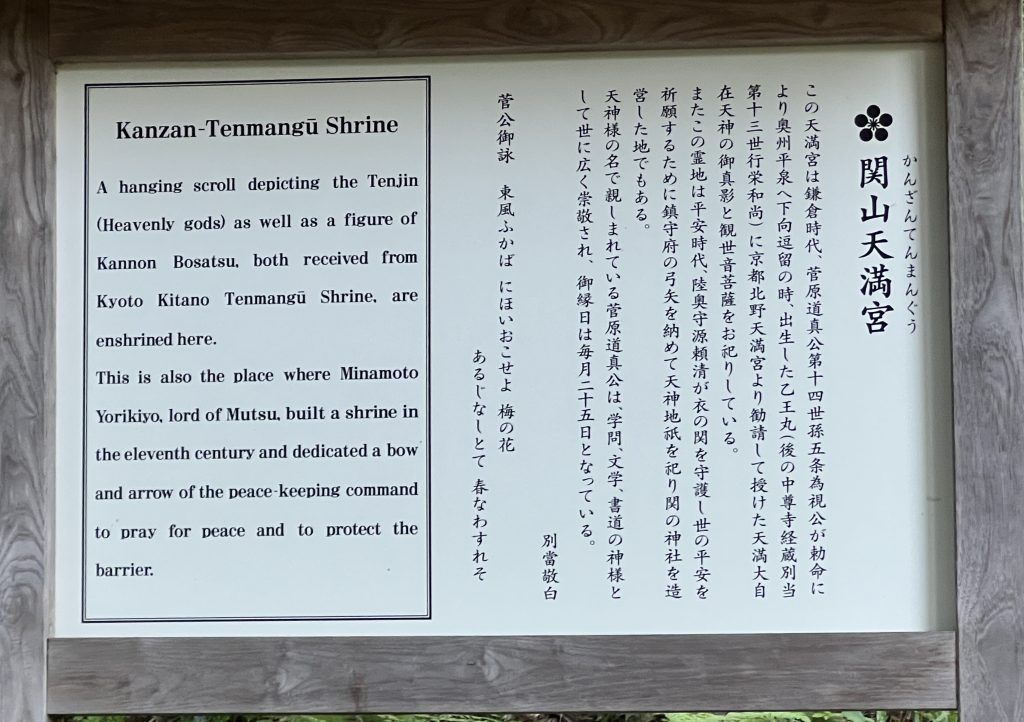

関山(かんざん)天満宮

関山(かんざん)天満宮には、京都北野天満宮の天満大自在天神の御真影と、

観世音菩薩がお祀りされています。

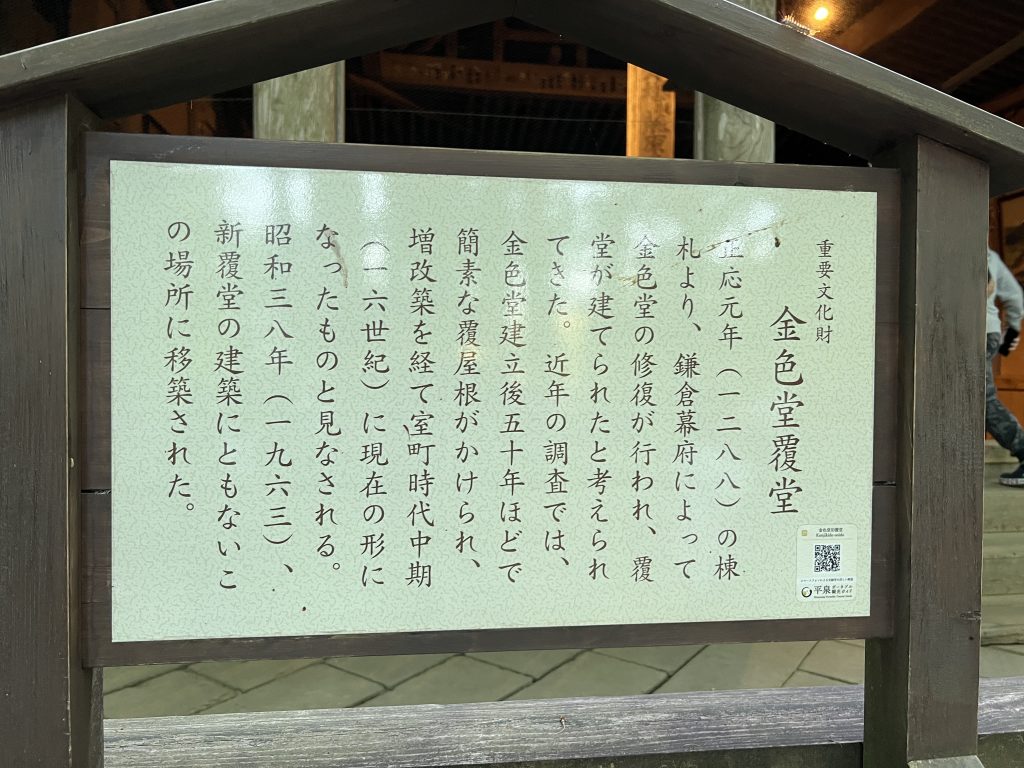

国指定重要文化財:旧覆堂

正応元年(1288年)の棟札より、金色堂の修復が行われ、覆堂が建てられたと考えられていましたが、近年の調査では、金色堂建立後五十年ほどで、簡素な覆屋根がかけられ、増改築を経て室町時代中期に現在の形になったものと見なされます。

昭和三十八年(1963年)に新覆堂の建築にともない、現在の場所へ移築されました。

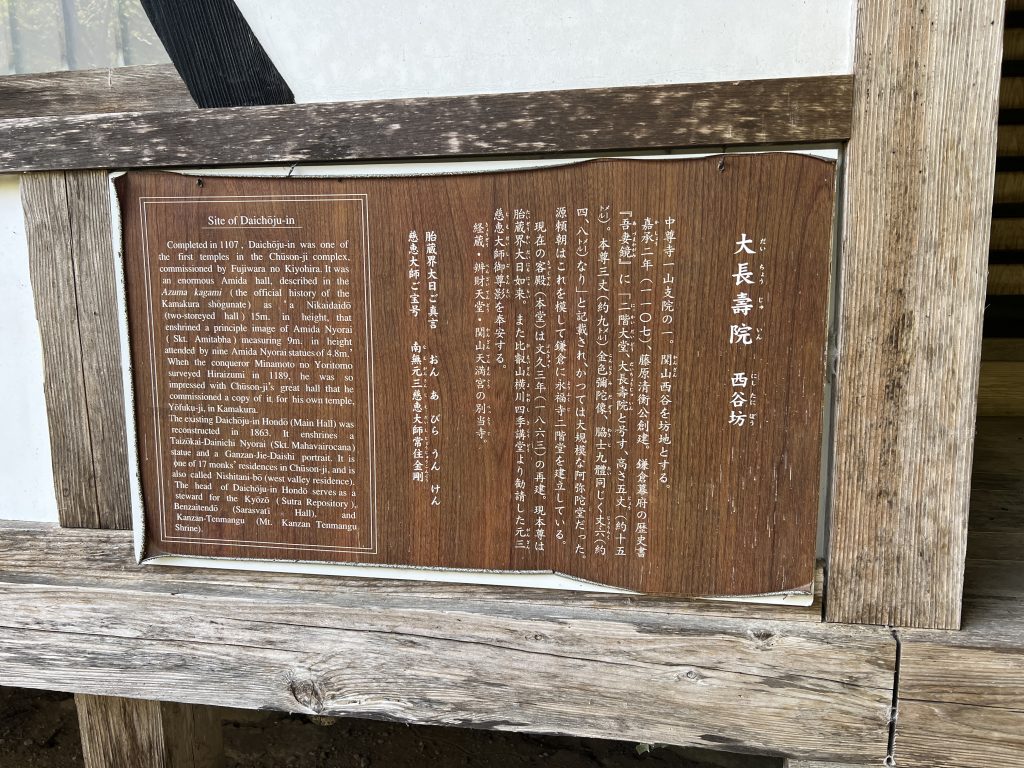

大長壽院西谷坊

中尊寺の支院の一つで、嘉祥二年(1107年)に藤原清衡によって創建されました。

現在の客殿(本堂)は文久三年(1863年)に再建されました。

ご朱印の授与は無いようです。

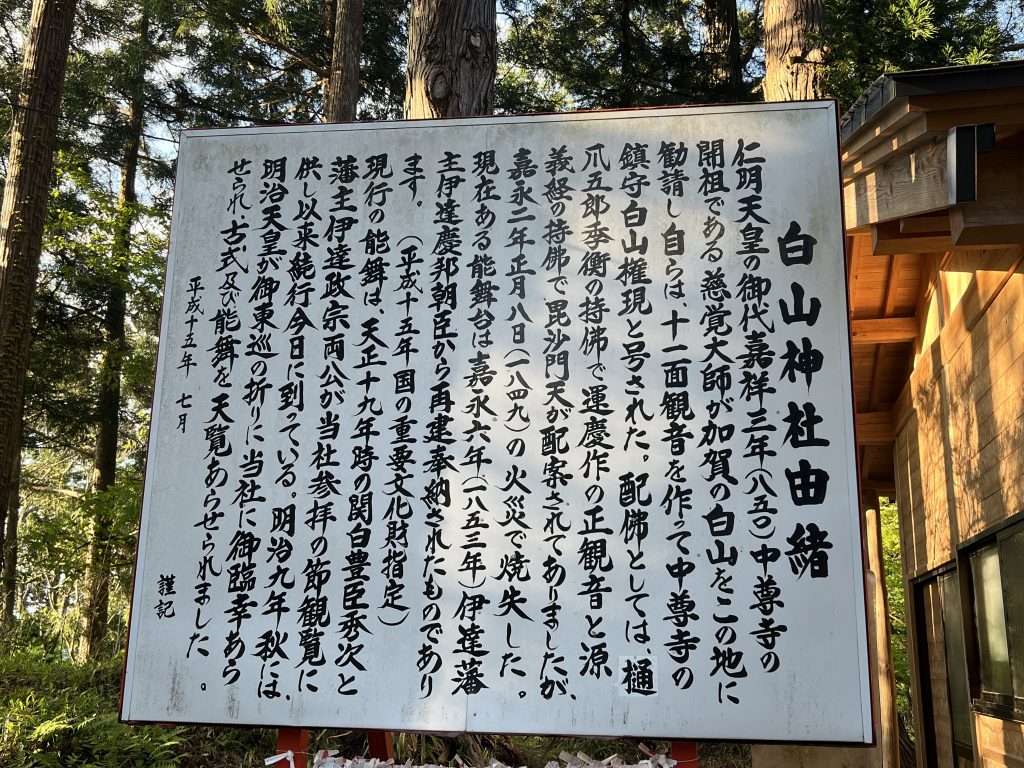

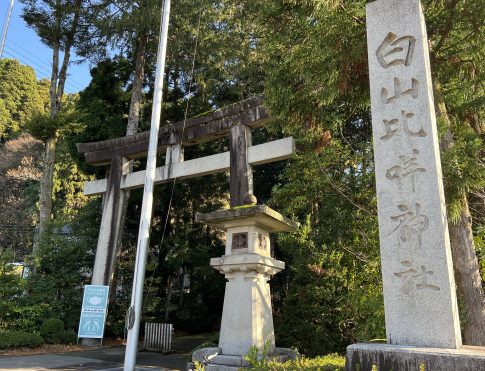

中尊寺鎮守:白山神社

嘉祥三年(850年)に慈覚大師円仁が加賀の白山比咩(しらやまひめ)神社より勧請し、

自らは十一面観音を作って中尊寺鎮守白山権現と号されました。

配佛として樋爪季衡(ひづめすえひら:藤原清衡の四男・清綱の子)の持佛で、

運慶作の正観音と、源義経の持佛で毘沙門天が配案されていましたが、

嘉永二年(1849年)の火災で焼失しました。

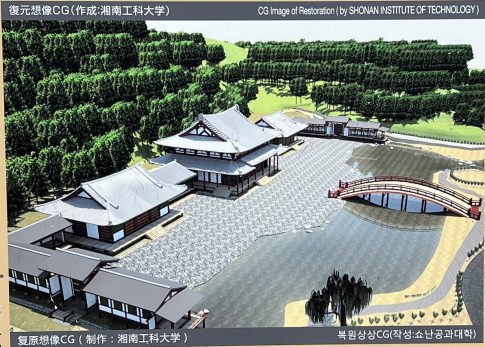

国指定重要文化財:白山神社能舞台

白山神社境内に建つ能舞台は、嘉永六年(1853年)に仙台藩によって再建されました。

現在も毎年5月4日・5日には、中尊寺一山の僧侶によって神事能が奉納されます。

近世の能舞台遺構として東日本唯一のものとされ、日本芸能史上貴重な遺構として、

平成十五年(2003年)に国の重要文化財に指定されました。

白山神社境内には、山口青頓句碑がありました。

中尊寺のご朱印

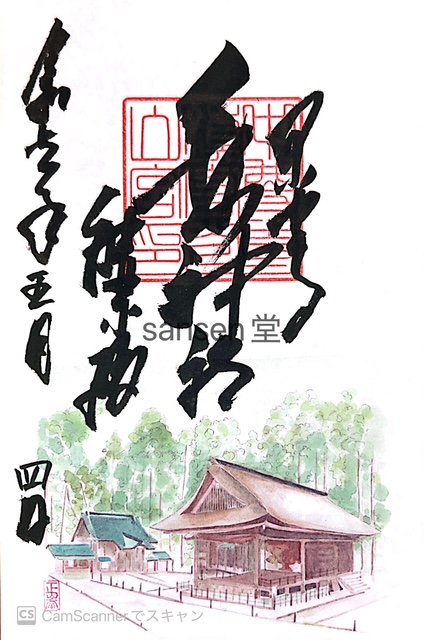

令和七年拝受:弁慶堂・ご朱印

弁慶堂で頂きました。

令和七年拝受:地蔵尊・ご朱印

地蔵堂で頂きました。

令和七年拝受:道祖神・ご朱印

地蔵堂で頂きました。

令和七年拝受:薬師堂・ご朱印

薬師堂で頂きました。

令和七年拝受:本堂・ご朱印

本堂(本坊庫裡)で頂きました。

令和七年拝受:四寺廻廊・ご朱印

本堂(本坊庫裡)で頂きました。

令和七年拝受:峯薬師堂・ご朱印

峯薬師堂で頂きました。

令和七年拝受:大日堂・ご朱印

大日堂で頂きました。

令和七年拝受:阿弥陀堂・ご朱印

阿弥陀堂で頂きました。

令和七年拝受:経蔵・ご朱印

弁財天堂で頂きました。

令和七年拝受:讃衛蔵(さんこうぞう)・ご朱印

讃衛蔵(さんこうぞう)で頂きました。

令和七年拝受:金色堂・御朱印帳ケース

金色堂で頂きました。

令和七年拝受:金色堂・御朱印帳

金色堂で頂きました。

令和七年拝受:金色堂・御朱印帳中

令和七年拝受:金色堂・限定見開きご朱印

金色堂の見開きのご朱印は、御朱印帳を購入した方限定で頂くことができます。

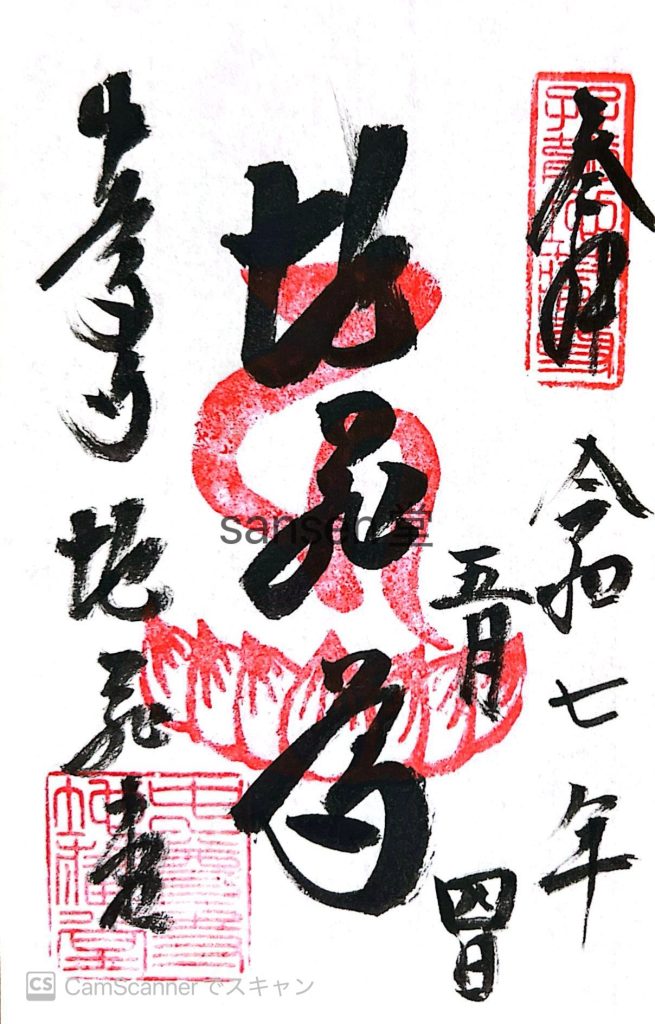

令和七年拝受:白山神社・能舞台ご朱印

白山神社で頂きました。

寺院情報

- 住所:岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202

- アクセス:JR東北本線平泉駅徒歩約21分・中尊寺そばに駐車場有

- HP:https://www.chusonji.or.jp/index.html

JR平泉駅にはレンタサイクルもあるようです。

ご覧頂きましてありがとうございます。

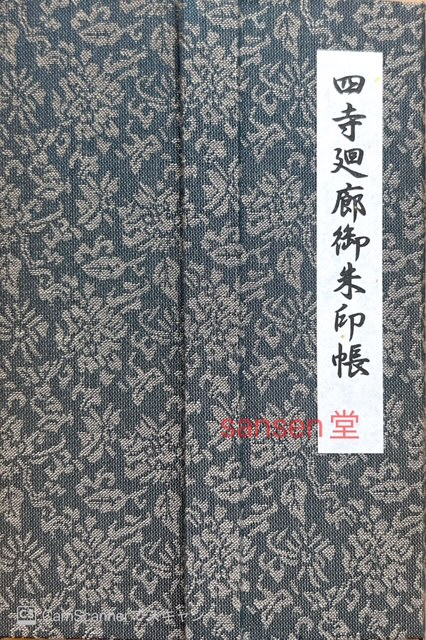

四寺廻廊(しじかいろう)は、慈覚大師円仁にゆかりのある四つの寺院を巡礼します。

平成十五年(2003年)に発足しました。

元禄二年(1689年)には俳人の松尾芭蕉が『奥の細道』の旅で四寺を訪れました。

中尊寺(ちゅうそんじ):岩手県西磐井郡平泉町

毛越寺(もうつうじ):岩手県西磐井郡平泉町

立石寺(りっしゃくじ・山寺):山形県山形市

瑞巌寺(ずいがんじ):宮城県宮城郡松島町

中尊寺で専用の御朱印帳を購入しました。巡礼には決まった順番は無いそうです。