Contents

- 1 英霊を祀る:靖國神社(やすくにじんじゃ)

- 1.0.1 東京五社

- 1.0.2 由緒

- 1.0.3 御祭神

- 1.0.4 第一鳥居(大鳥居)

- 1.0.5 第一鳥居跡

- 1.0.6 狛犬と社標

- 1.0.7 第二鳥居

- 1.0.8 神門

- 1.0.9 中門鳥居と社殿

- 1.0.10 社殿

- 1.0.11 靖國大絵馬

- 1.0.12 大村益次郎銅像

- 1.0.13 石鳥居

- 1.0.14 南門

- 1.0.15 常陸丸殉難記念碑(東郷平八郎元帥書)

- 1.0.16 慰霊の泉

- 1.0.17 出征を見送る家族の像

- 1.0.18 田中支隊忠魂碑

- 1.0.19 甲東会献上酒

- 1.0.20 守護憲兵之碑

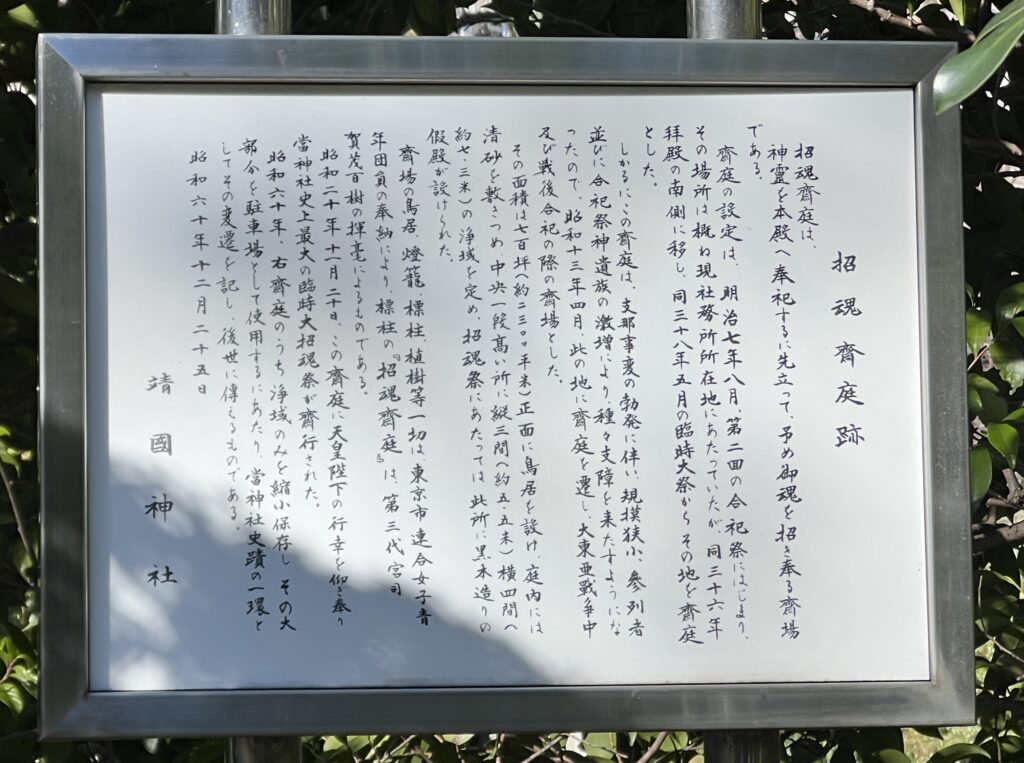

- 1.0.21 行雲亭

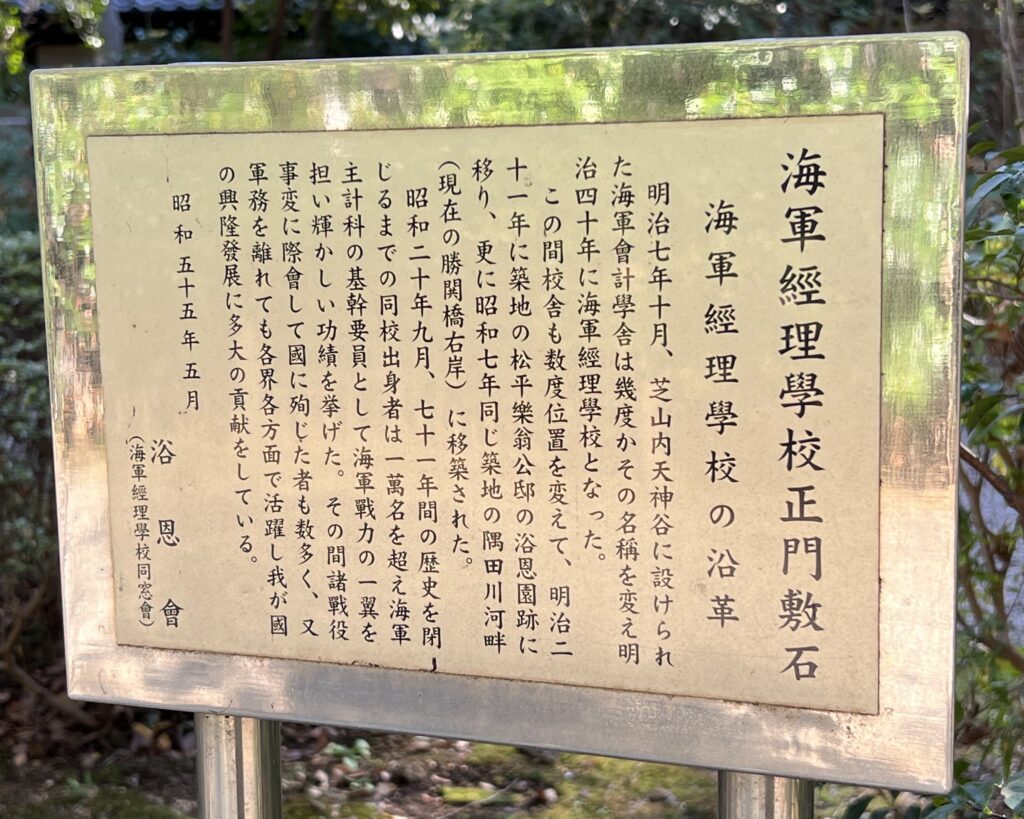

- 1.0.22 招魂斎庭跡

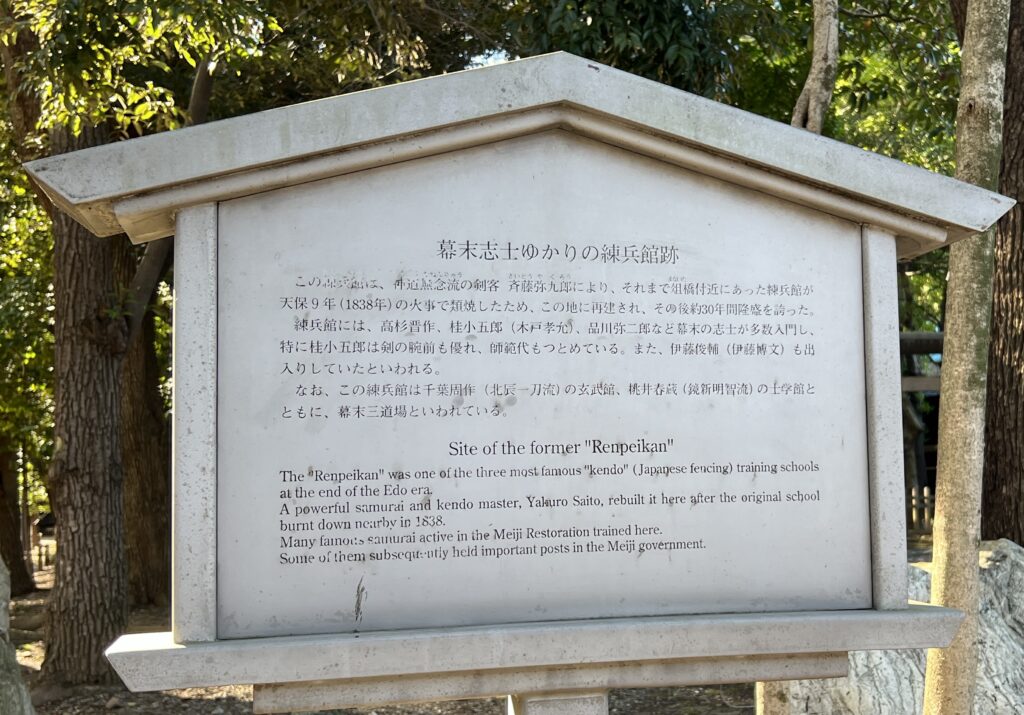

- 1.0.23 海軍經理學校正門敷石

- 1.0.24 神道無念流 練兵館跡

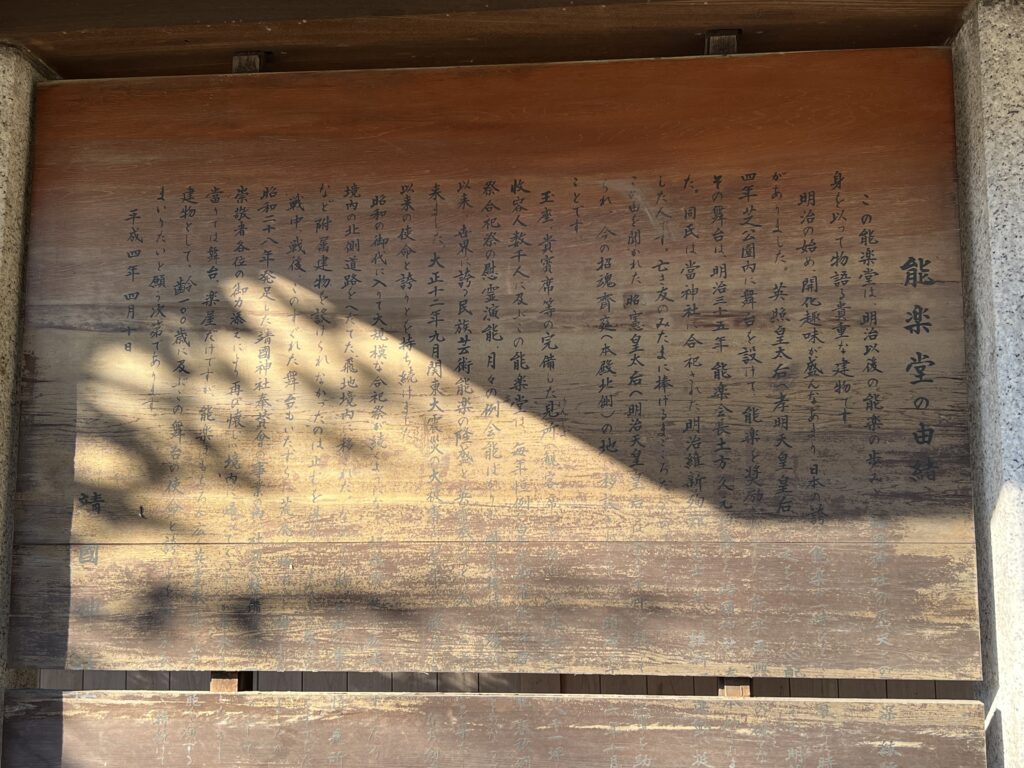

- 1.0.25 相撲場

- 1.0.26 能楽堂

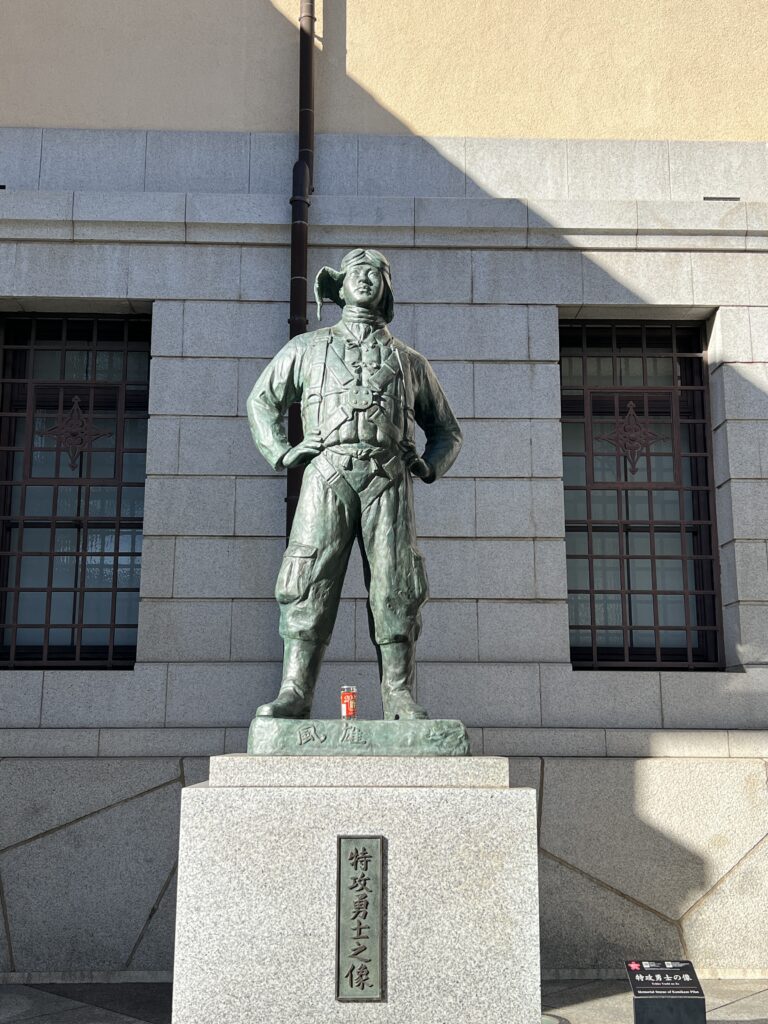

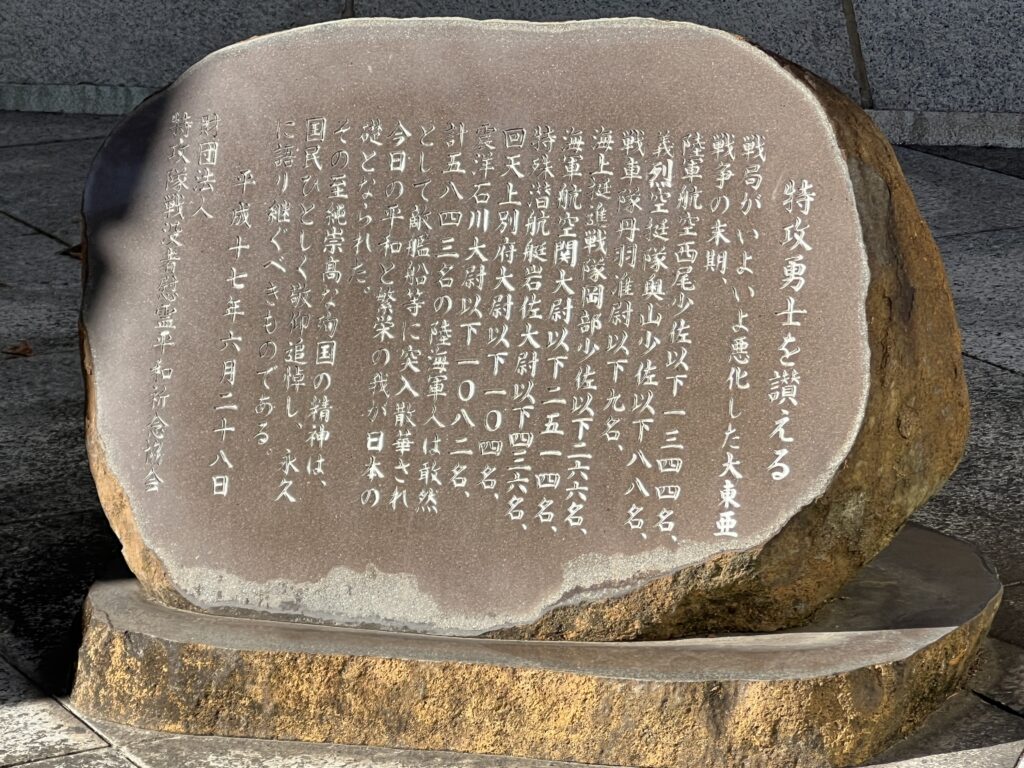

- 1.0.27 特攻勇士之像

- 1.0.28 母の像

- 1.0.29 軍犬慰霊像

- 1.0.30 戦歿馬慰霊像

- 1.0.31 パール博士顕彰碑

- 1.0.32 靖國会館

- 1.0.33 遊就館(ゆうしゅうかん)

- 1.0.34 遊就館扁額

- 1.0.35 遊就館入口

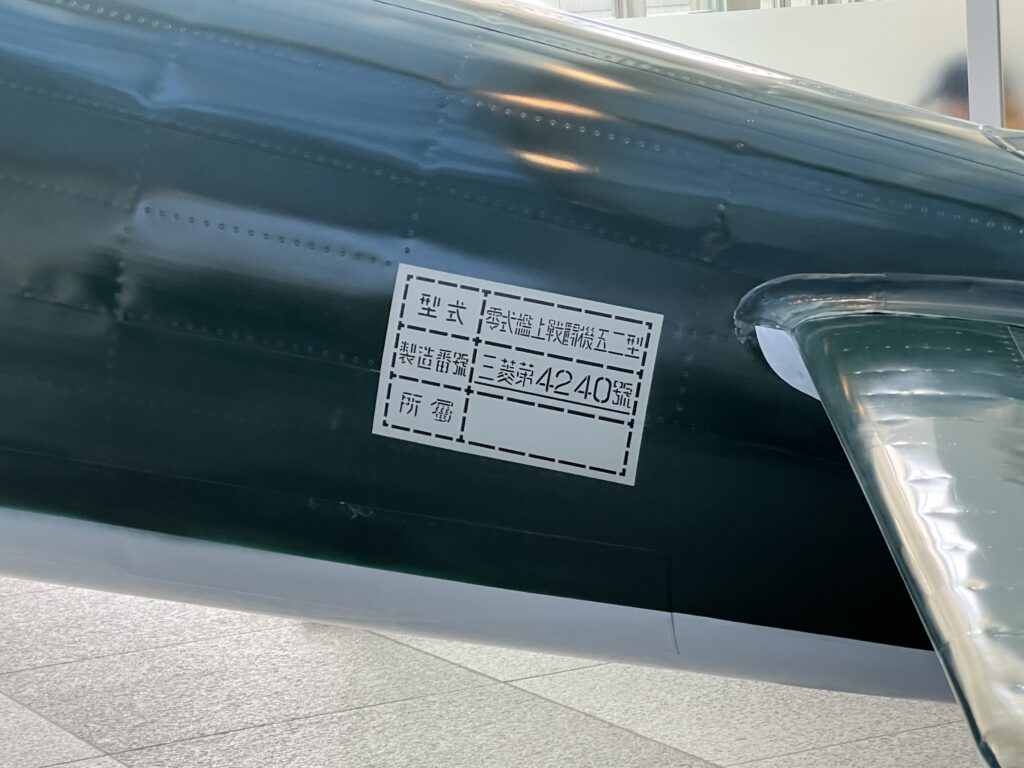

- 1.0.36 零式艦上戦闘機五二型(遊就館内:撮影可能エリア)

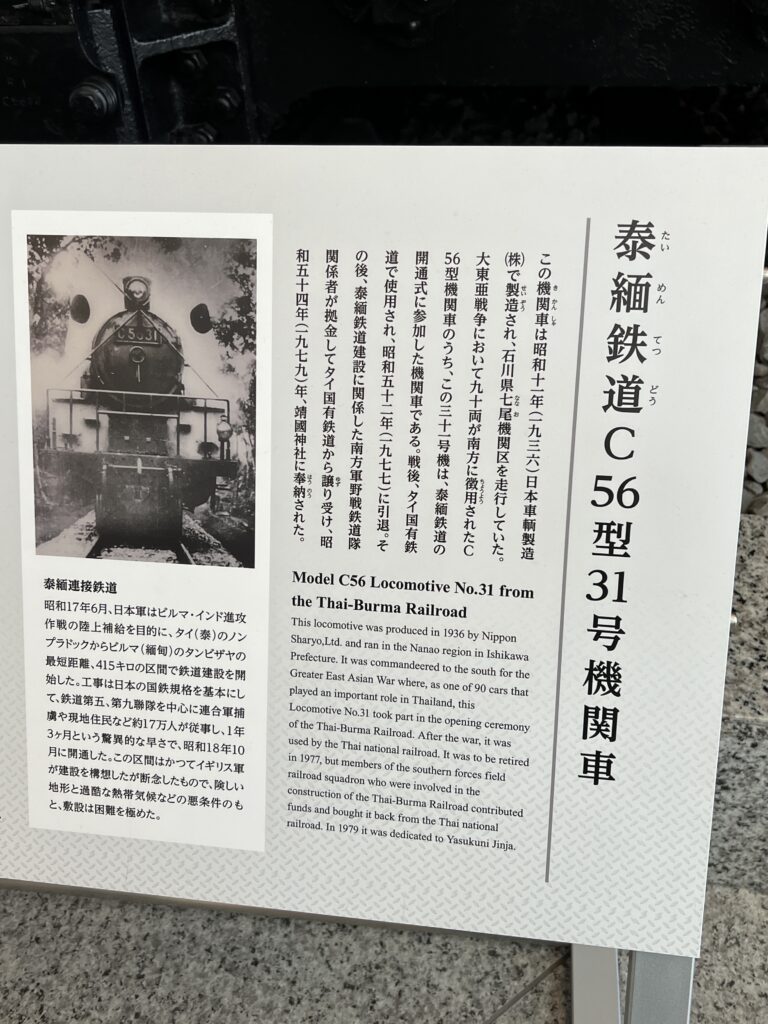

- 1.0.37 泰緬鉄道(たいめんてつどう)C56型31号機関車(遊就館内:撮影可能エリア)

- 1.0.38 青銅八十封度(ポンド)陸上加農砲

- 1.0.39 鐵製三十封度(ポンド)船用加農砲

- 1.0.40 桜の標本木

- 1.0.41 神池庭園

- 1.0.42 高燈籠(たかとうろう)

- 1.0.43 九段坂(くだんざか)

- 1.0.44 千鳥ヶ淵戦没者墓苑のご案内

- 2 靖國神社のご朱印

- 3 神社情報

英霊を祀る:靖國神社(やすくにじんじゃ)

東京五社

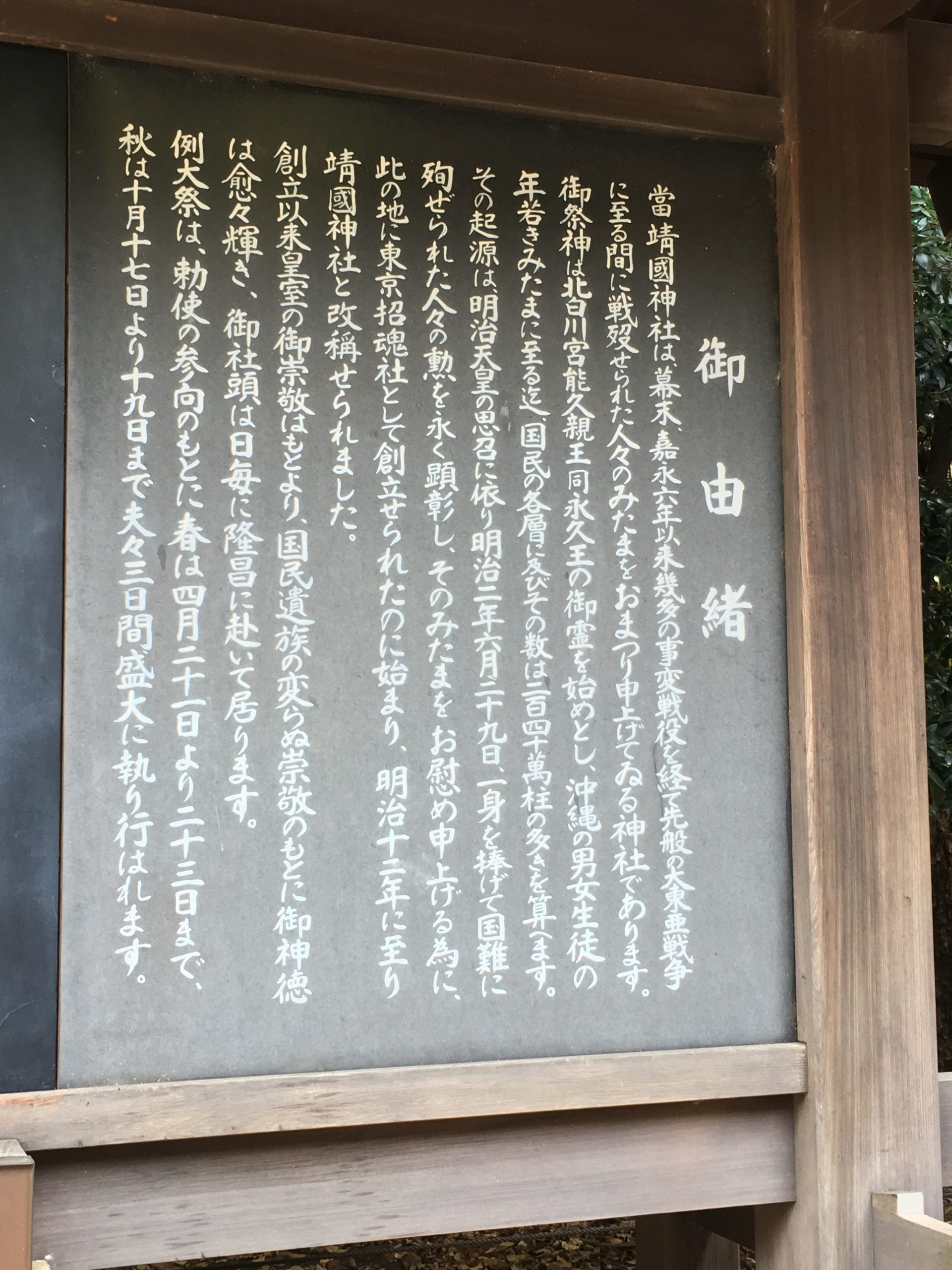

由緒

明治二年(1869年)に国家のために一命を捧げられた人々の霊を慰め、

その事績を後世に伝えようと、招魂社が創立されました。

明治天皇が命名された『靖國』という社号は、『国を靖(安)んずる』という意味があり、

『祖国を平安にする』『平和な国家を建設する』という願いが込められています。

御祭神

靖國の大神:祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々

幕末の嘉永六年(1853年)以降、国を守るために尊い命を捧げられた神霊が、

身分や勲功、男女の別なく、靖國の大神として祀られています。

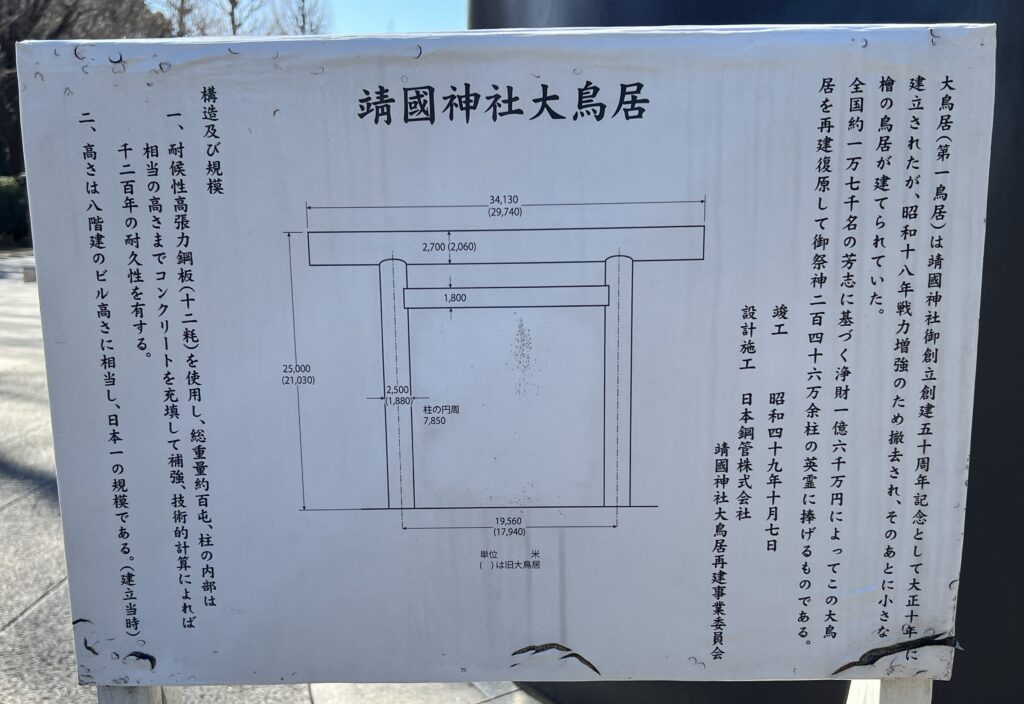

第一鳥居(大鳥居)

早稲田通り前にある第一鳥居です。参道先には大村益次郎像が見えます。

現在の鳥居は昭和四十九年(1974年)に再建されたものです。

高さは八階建てのビルに相当し、建立当時は日本一の規模でした。

第一鳥居跡

参道には過去の第一鳥居の一部がありました。

大正十年(1921年)に日本一の大鳥居として誕生しました。

長年の風雨で損傷が激しくなり、昭和十八年(1943年)に撤去されました。

狛犬と社標

狛犬は昭和四十一年に完成しました。

第二鳥居

明治二十年(1887年)に建てられました。青銅製の鳥居としては日本一の大きさを誇ります。

大阪砲兵工廠で製作されました。

神門

昭和九年(1934年)に建てられました。

直径1.5メートルの菊花の御紋章が取り付けられています。

中門鳥居と社殿

平成十八年(2006年)に建てられました。埼玉県産の檜が使われています。

中門という名称は、かつて門扉があったことに由来します。

中門の先には法政大学が見えます。

社殿

拝殿は明治三十四年(1901年)に建てられたものです。

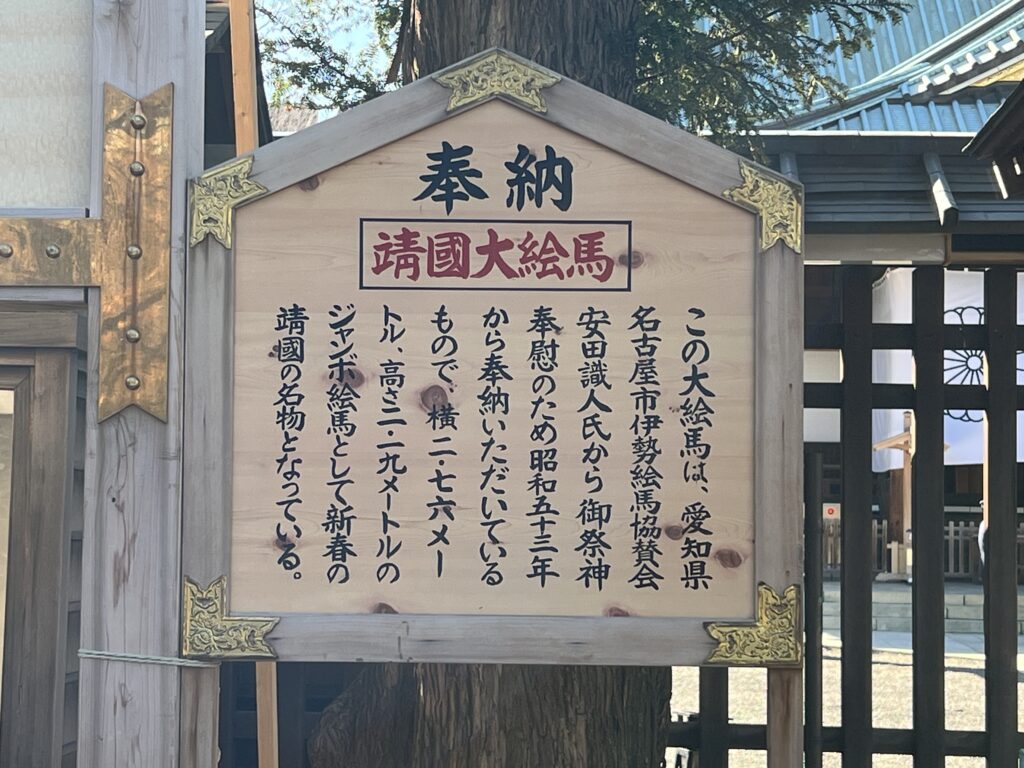

靖國大絵馬

横2.76メートル、高さ2.19メートルのジャンボ絵馬として新春の靖國の名物になっています。

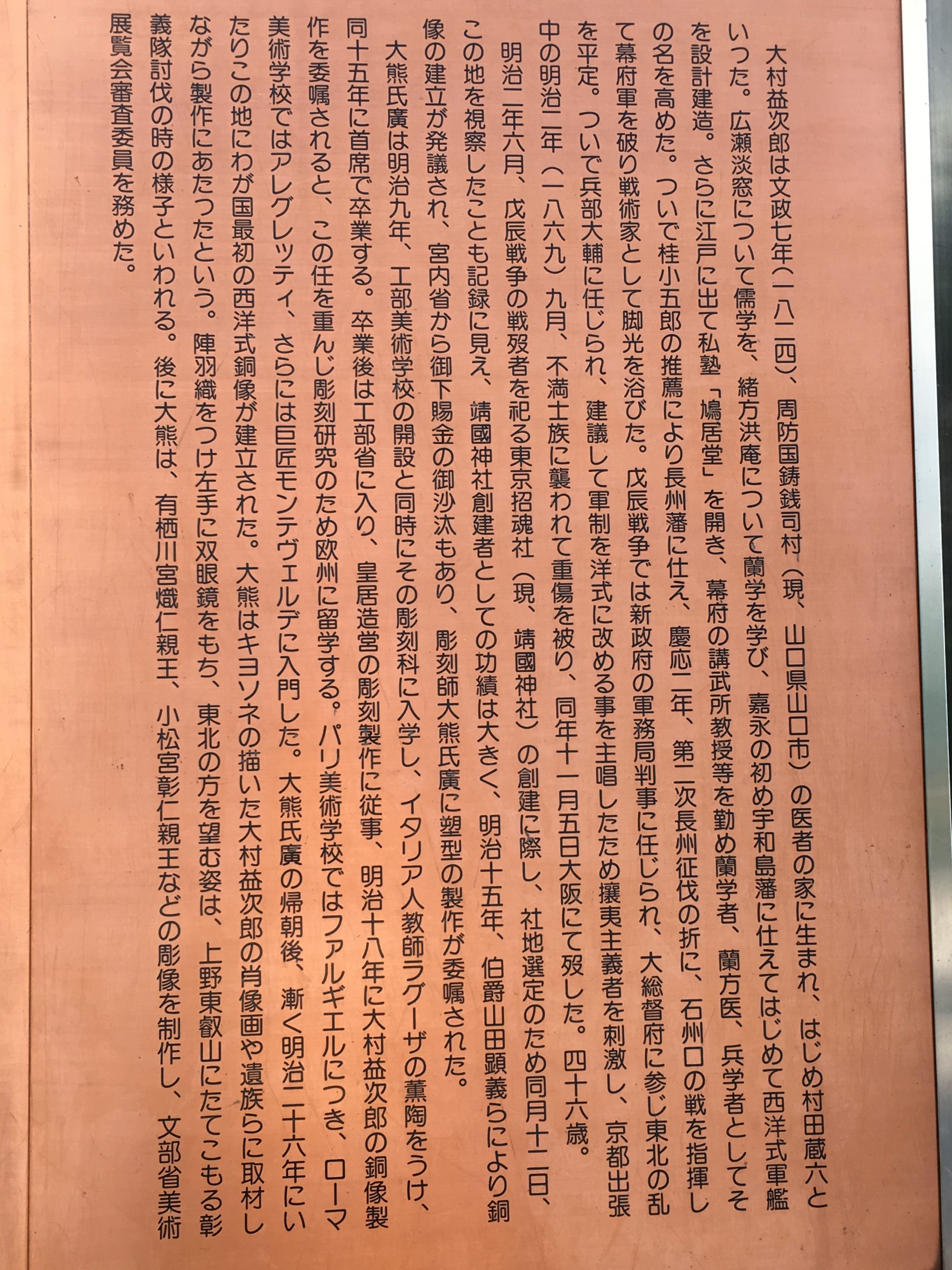

大村益次郎銅像

靖國神社の創建に尽力した大村益次郎の銅像は、

明治二十六年(1893年)に日本最初の西洋式銅像として建てられました。

銅像台座の顕彰文の揮毫は三条実美のものです。

陣羽織をつけ、左手に双眼鏡を持ち、東北のほうを望む姿は、

上野東叡山に立て籠もる彰義隊討伐の時の様子といわれています。

石鳥居

昭和八年(1933年)に建てられた石製の鳥居です。

南門

市ヶ谷駅方面最寄りの入口です。狛犬は境内唯一の青銅製です。

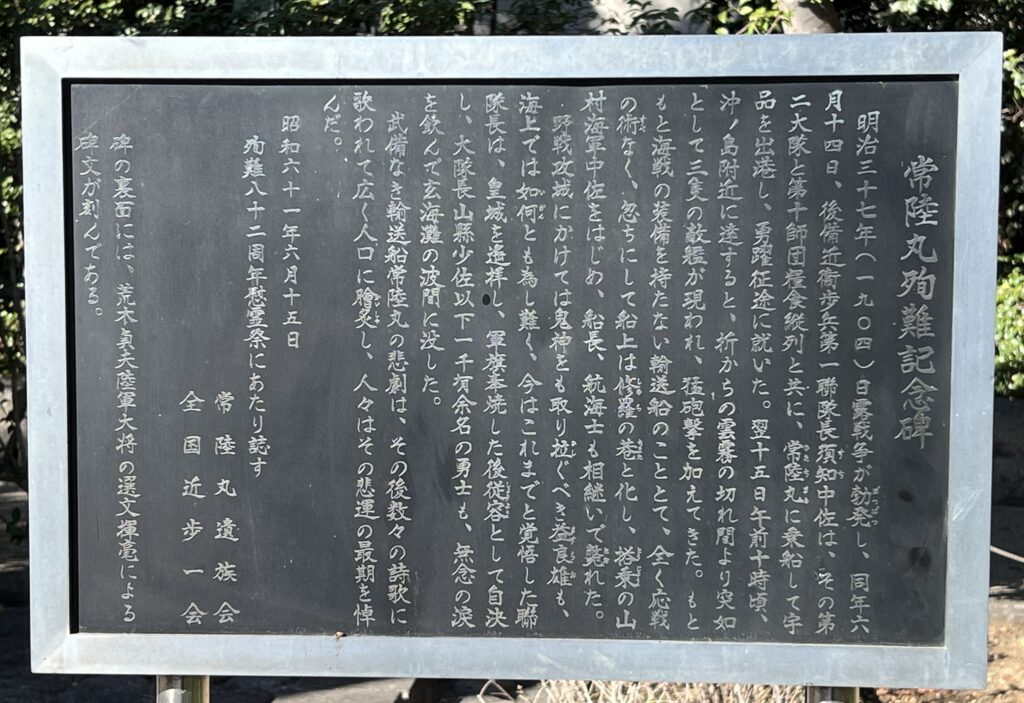

常陸丸殉難記念碑(東郷平八郎元帥書)

明治三十七年(1904年)の日露戦争の際、陸軍輸送船「常陸丸」が、

ロシアのウラジオストク艦隊の攻撃により沈没し、

一千余名が船とともに運命を共にしました。

慰霊の泉

昭和四十二年に建立されました。戦没者に水を捧げる母を抽象的に表現したものです。

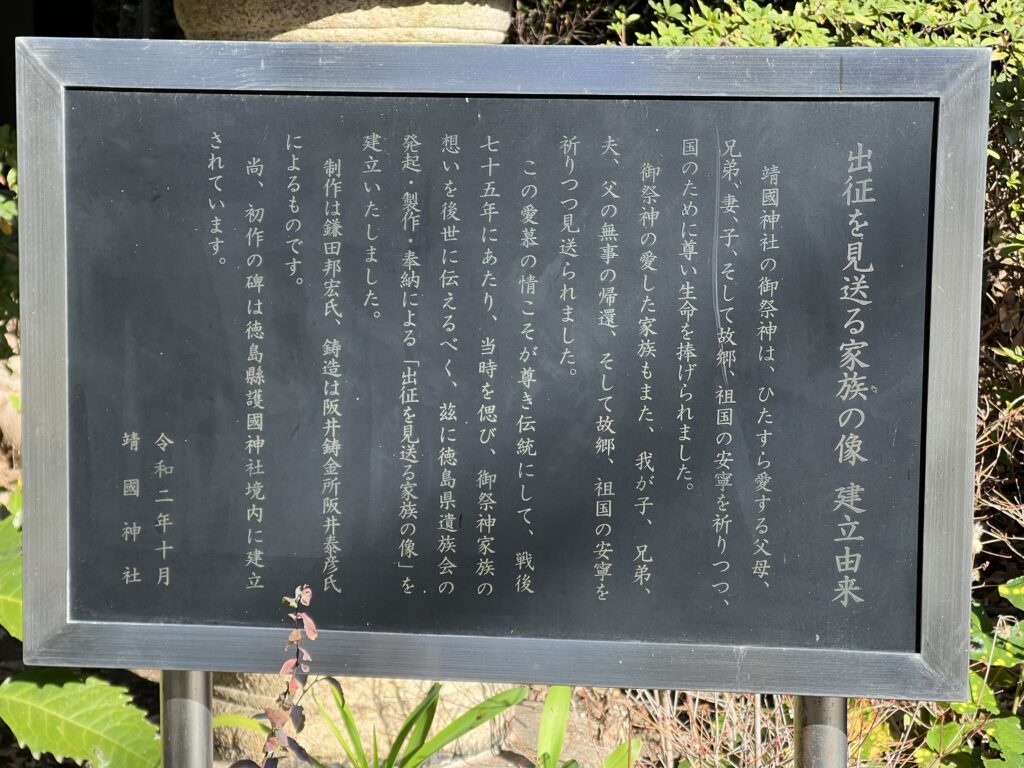

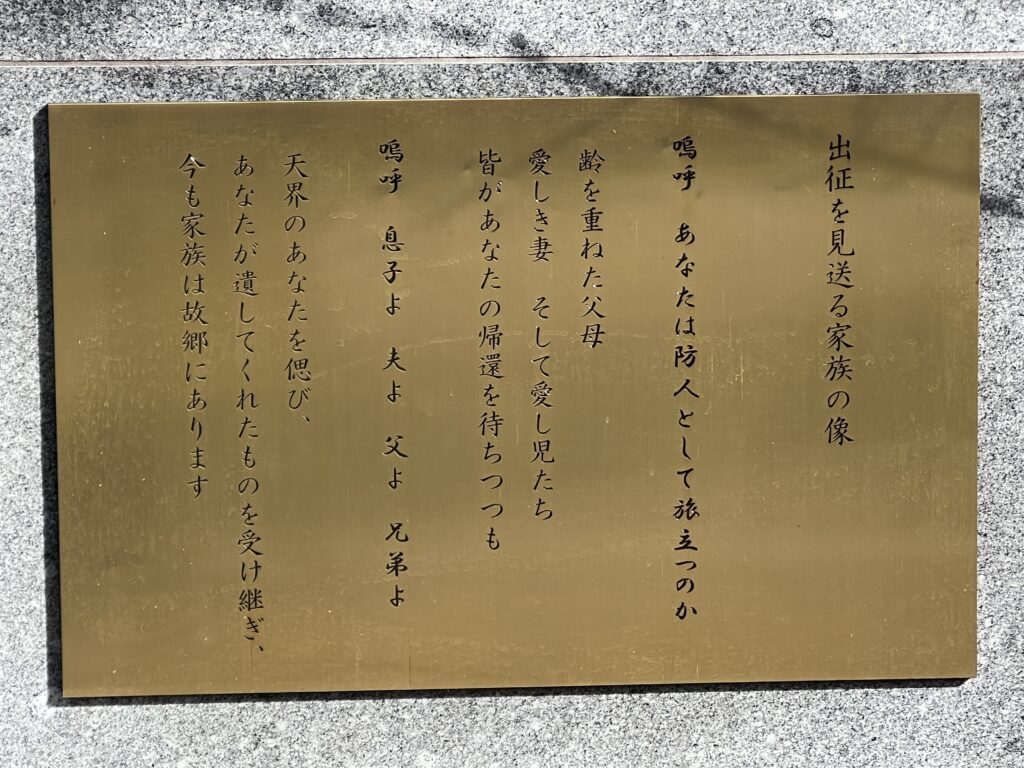

出征を見送る家族の像

令和二年に徳島県遺族会の奉納によって建立されました。

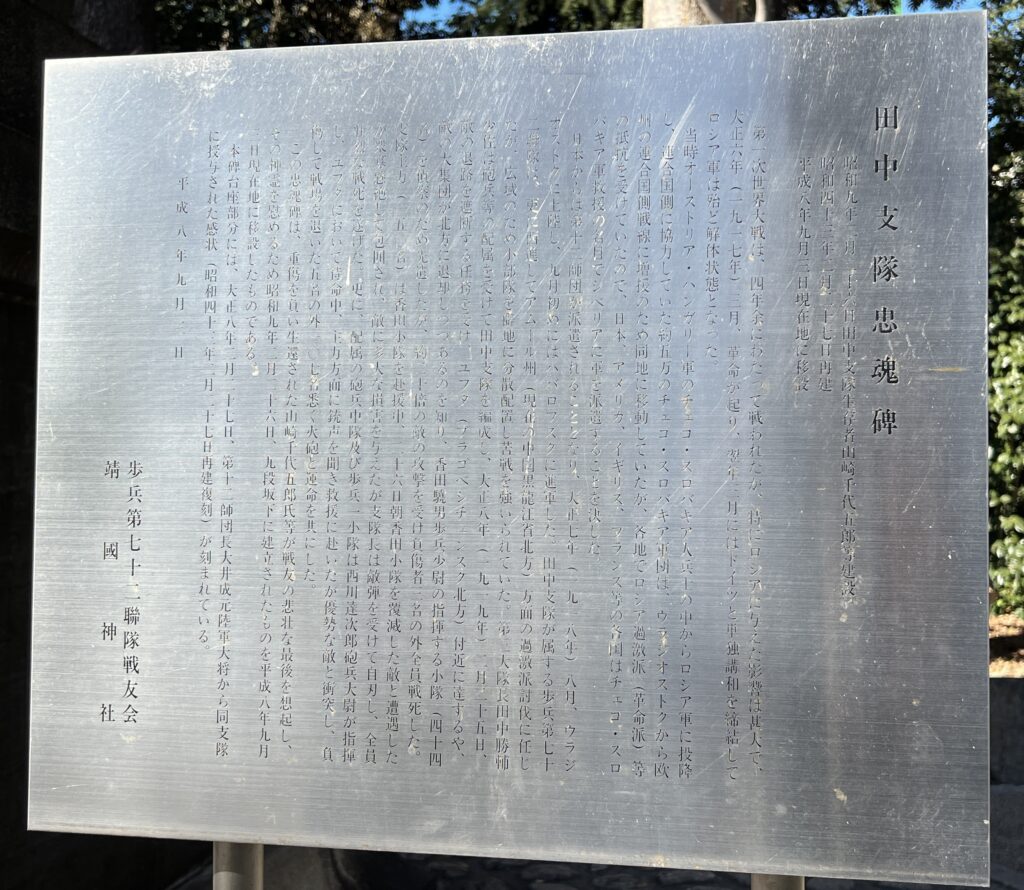

田中支隊忠魂碑

大正八年に田中支隊(歩兵第七十二聯隊)は、田中勝輔少佐指揮のもと、

シベリアにおいて戦闘に従事しましたが、数十倍の敵に包囲され、

ほぼ全員が戦死しました。

この碑は以前九段下牛ヶ淵にありましたが、昭和館の建設に伴い、

平成八年に境内に移転されました。

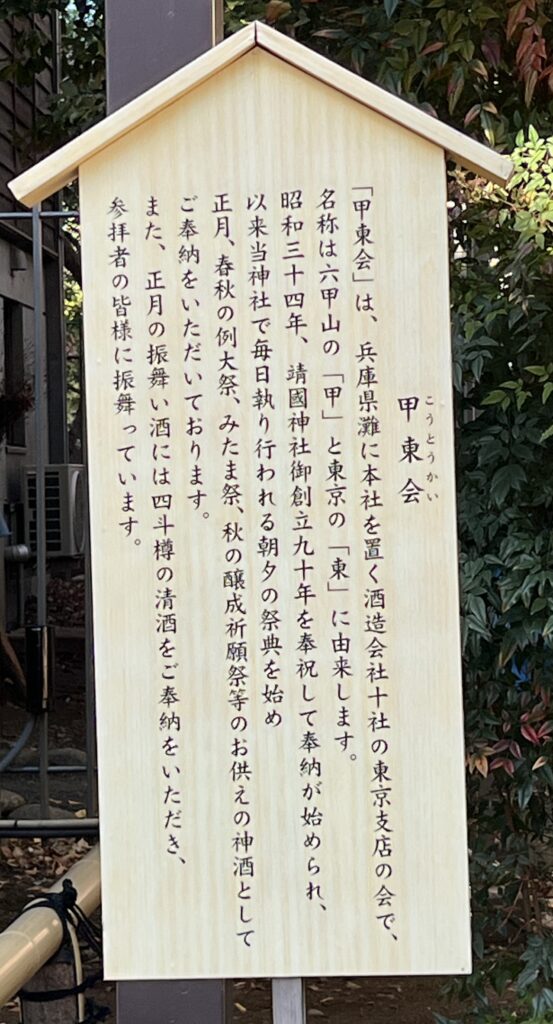

甲東会献上酒

「甲東会(こうとうかい)」は兵庫県灘に本社を置く酒造会社十社の東京支店の会で、

六甲山の「甲」と、東京の「東」に由来します。

昭和三十四年の靖國神社創立九十年を奉祝して奉納が始められ、

神社のお供えの御神酒として奉納されています。

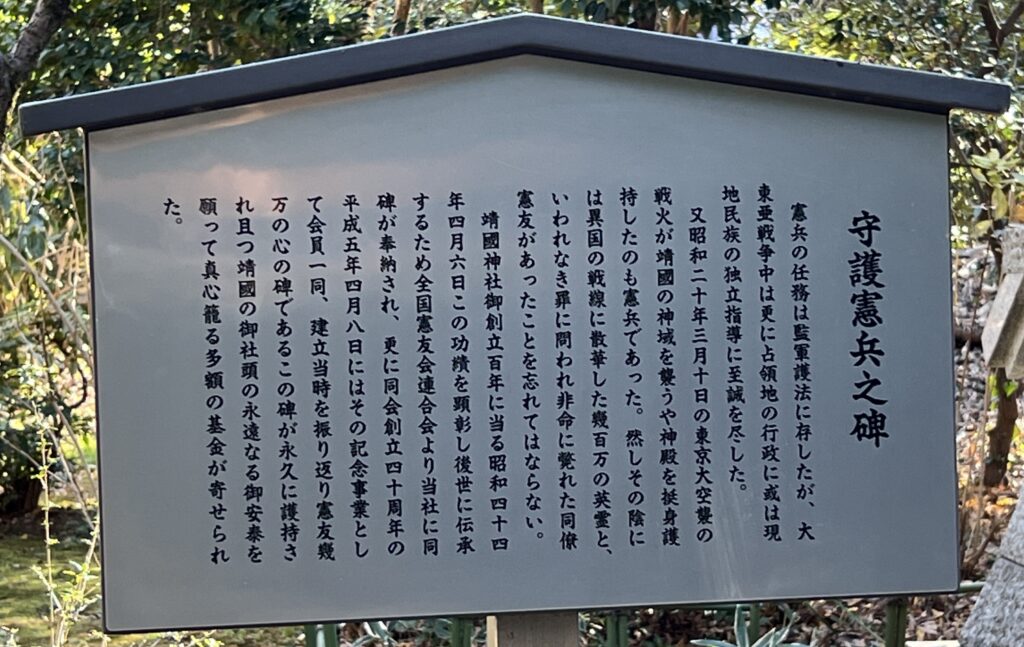

守護憲兵之碑

東京大空襲の際、戦火から神域を護った功績などから、

靖國神社創立百年にあたる昭和四十四年に守護憲兵之碑が奉納されました。

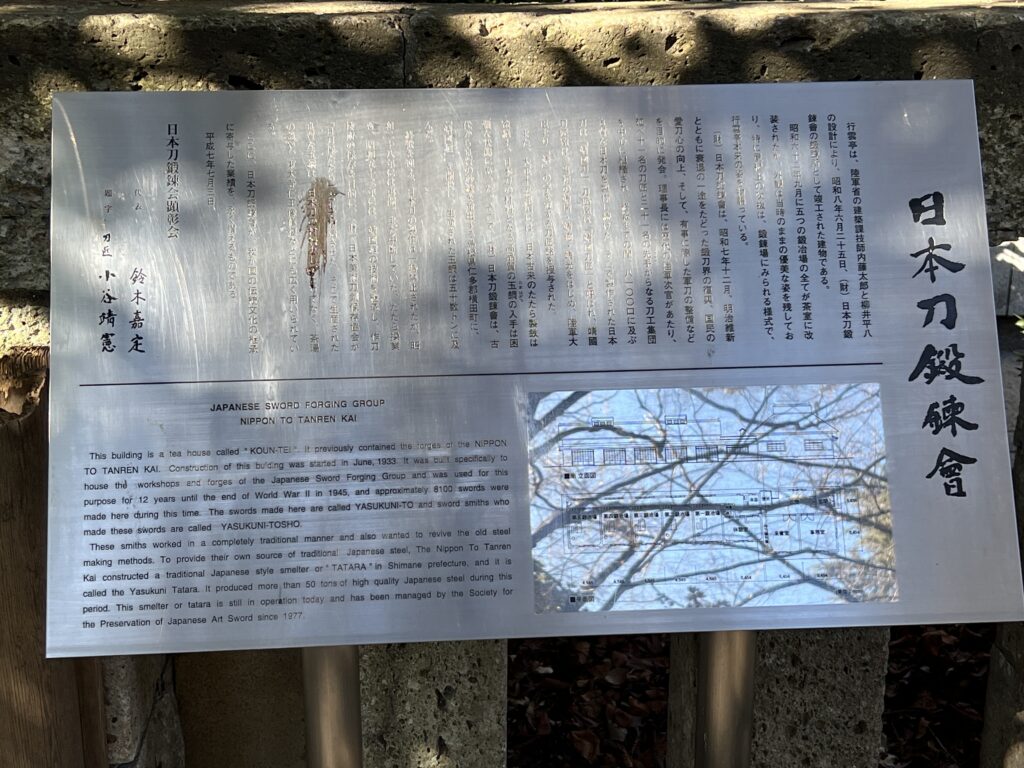

行雲亭

行雲亭は、昭和八年に財団法人日本刀鍛錬會の鍛錬所として竣工された建物です。

昭和六十二年に五つの鍛冶場の全てが茶室に改装されましたが、

外観は当時のままの優美な姿を残しています。

招魂斎庭跡

招魂斎庭は、神霊を本殿に奉祀するに先立って、予め御魂を招き奉る斎場でした。

昭和六十年に斎庭のうち浄域のみを縮小保存されました。

海軍經理學校正門敷石

境内には海軍經理學校正門の敷石がありました。

海軍經理學校は、明治七年十月に芝山内天神谷に設けられた海軍會計學舎は、

明治四十年に海軍經理學校となりました。七十一年の歴史の中で、

出身者は一万名を超え、海軍戦力の一翼を担い、輝かしい功績を挙げました。

神道無念流 練兵館跡

神道無念流の剣客・斉藤弥九郎により、それまで泪橋付近にあった練兵館が、

天保九年(1838年)の火事で類焼したため、この地に再建され、

その後三十年間隆盛を誇りました。練兵館は、千葉周作(北辰一刀流)の玄武館、

桃井春蔵(鏡新明智流)の士学館とともに、幕末三道場といわれています。

練兵館には、高杉晋作、桂小五郎(木戸孝允)、品川弥二郎などの幕末の志士が多数入門し、

特に桂小五郎は剣の腕前も優れ、師範代もつとめました。

相撲場

春の例大祭では奉納相撲が行われています。

能楽堂

明治十四年に岩倉具視の呼びかけで、芝公園に建築されましたが、

明治三十六年に移築奉納されました。

特攻勇士之像

平成十七年に建立された特攻勇士を讃える像です。

敵艦戦等に突入散華された陸海軍人5,843名を追悼しています。

母の像

戦争未亡人への敬意と感謝を込めて、昭和四十九年(1974年)に建てられました。

軍犬慰霊像

平成四年(1992年)に建てられました。

兵士たちの最愛の仲間であったジャーマンシェパードです。

戦歿馬慰霊像

戦場で斃れた馬の霊を慰めるため、昭和三十三年(1958年)に奉納されました。

パール博士顕彰碑

極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)でインド代表判事であった、

ラダ・ビノード・パール博士の功績を伝える為、

平成十七年(2005年)に建てられました。

裁判官の中でただ一人、

被告団全員を無罪とする意見書を提出しました。

靖國会館

昭和九年(1934年)に「國防館」として竣工しました。

現在は1階に靖國偕行文庫があります。

遊就館(ゆうしゅうかん)

英霊の遺品や資料が展示されています。

遊就館扁額

遊就館入口

零式艦上戦闘機五二型(遊就館内:撮影可能エリア)

遊就館1階の撮影許可エリアには、零式艦上戦闘機五二型が展示されていました。

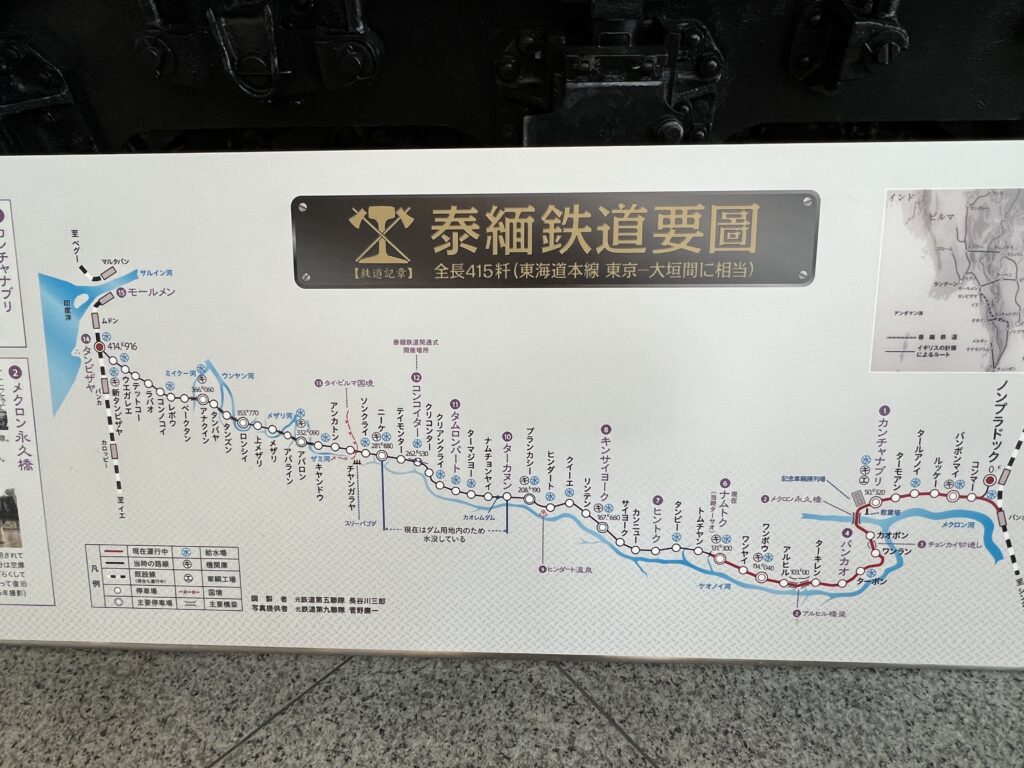

泰緬鉄道(たいめんてつどう)C56型31号機関車(遊就館内:撮影可能エリア)

遊就館1階の撮影許可エリアには、

泰緬鉄道(たいめんてつどう)C56型31号機関車が展示されていました。

泰緬鉄道(たいめんてつどう)は、昭和十八年十月に開業した、

タイとビルマ(ミャンマー)を結ぶ415キロの鉄道でした。

戦後タイ国有鉄道で使用され、昭和五十二年に引退しました。

ビルマ(ミャンマー)のタンビザヤからタイのノンプラドックまで、

各駅が表示されています。

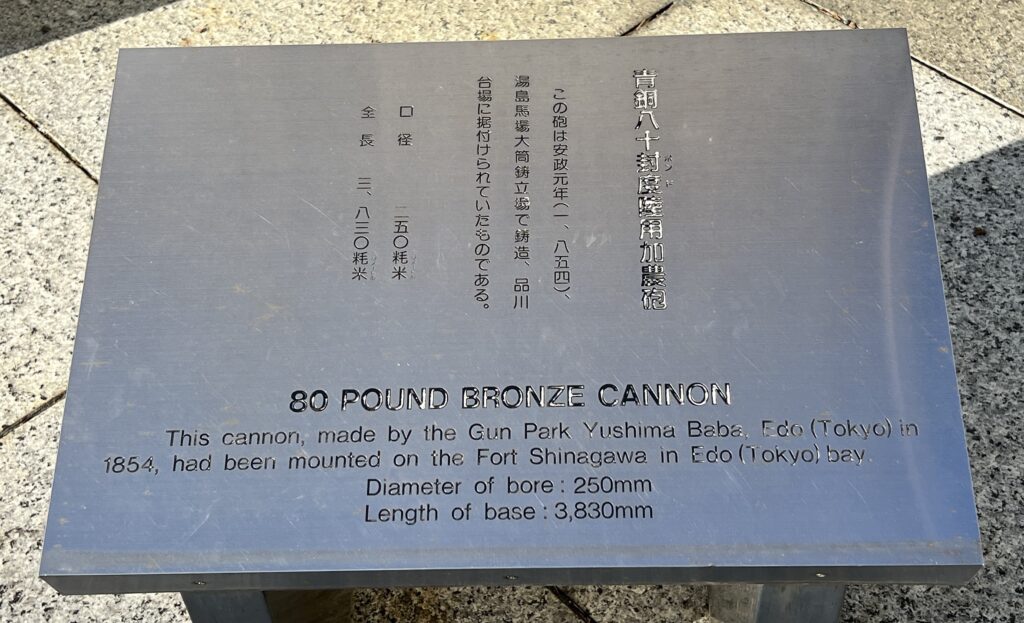

青銅八十封度(ポンド)陸上加農砲

安政元年(1854年)に湯島馬場大筒鋳立場で鋳造され、品川台場で据え付けられていました。

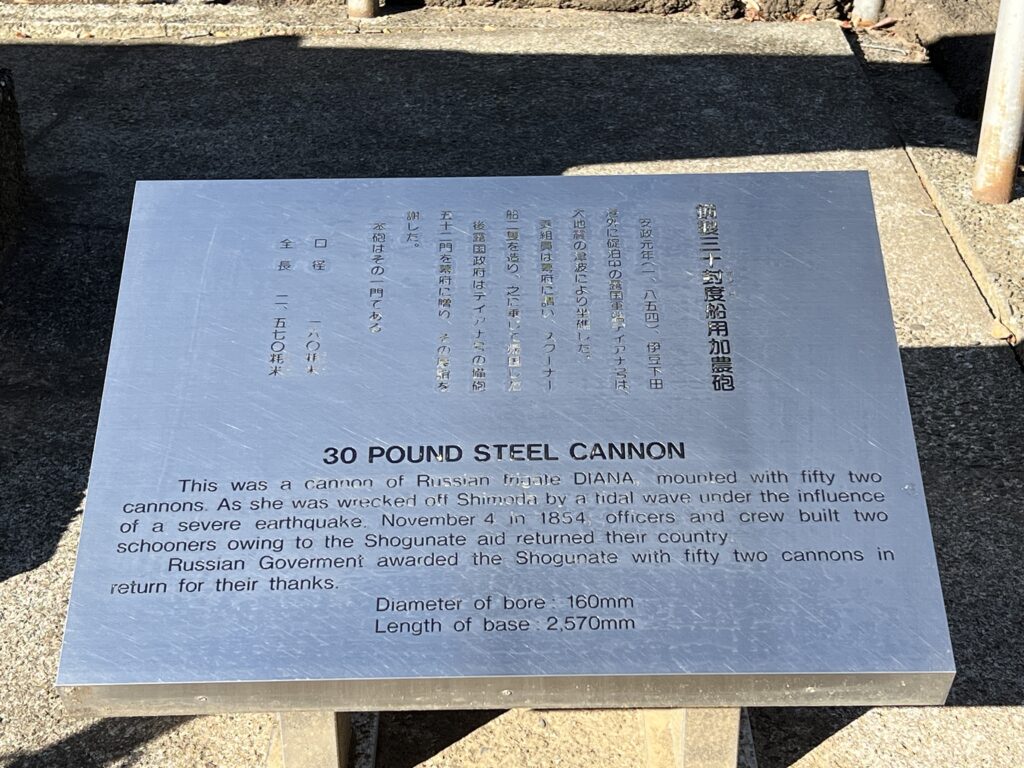

鐵製三十封度(ポンド)船用加農砲

安政元年(1854年)に伊豆下田湾外に碇泊中の露国軍艦テイアナ号は、

大地震の津波により座礁しました。

乗組員は幕府に請い、スクーナー船二隻を造り、之に乗じて帰国しました。

露国政府はテイアナ号の備砲五十二門を幕府に贈り、その厚誼に感謝しました。

桜の標本木

東京管区気象台が桜の開花を観測するために指定されたソメイヨシノの標本木です。

神池庭園

高燈籠(たかとうろう)

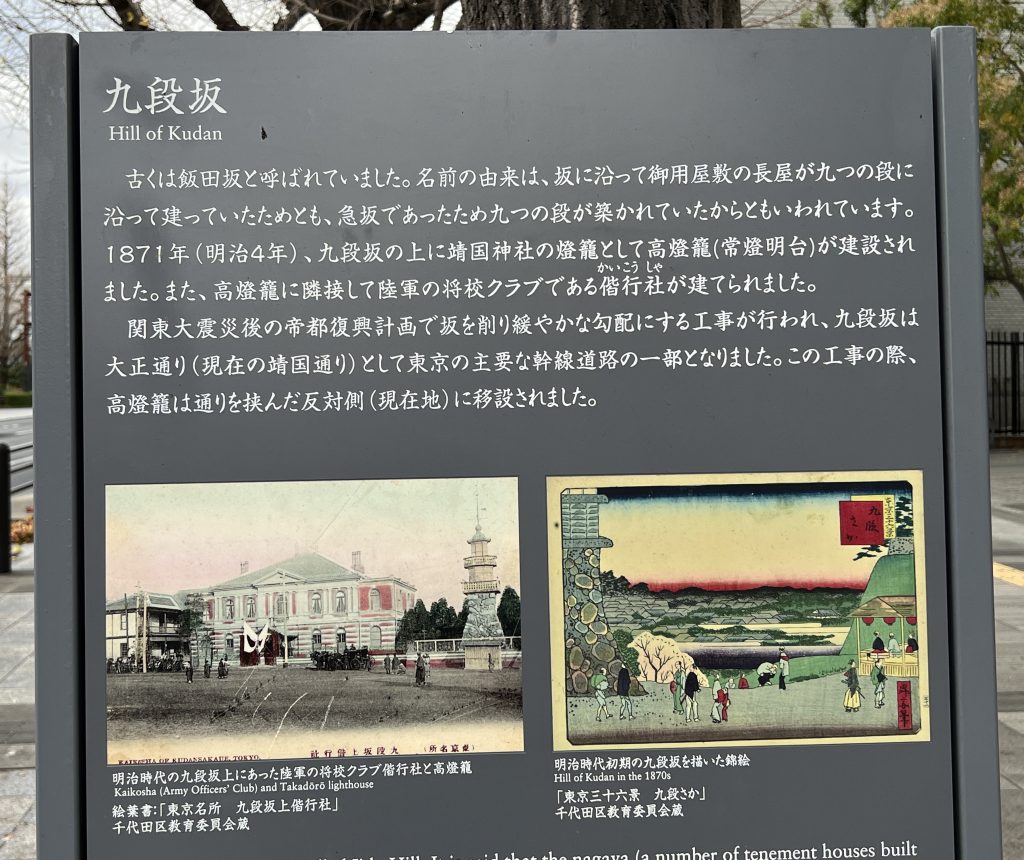

高燈籠は明治四年(1871年)に当時の招魂社の燈籠として設置されました。

当時は品川沖を出入りする船の目印として、東京湾からも望むことが出来ました。

かつて九段坂は急坂で、いくつかの段が築かれていましたが、

関東大震災後の帝都復興計画により勾配をゆるやかにする改修工事が行われ、

高燈籠も大正十四年(1925年)に現在の場所へ移転しました。

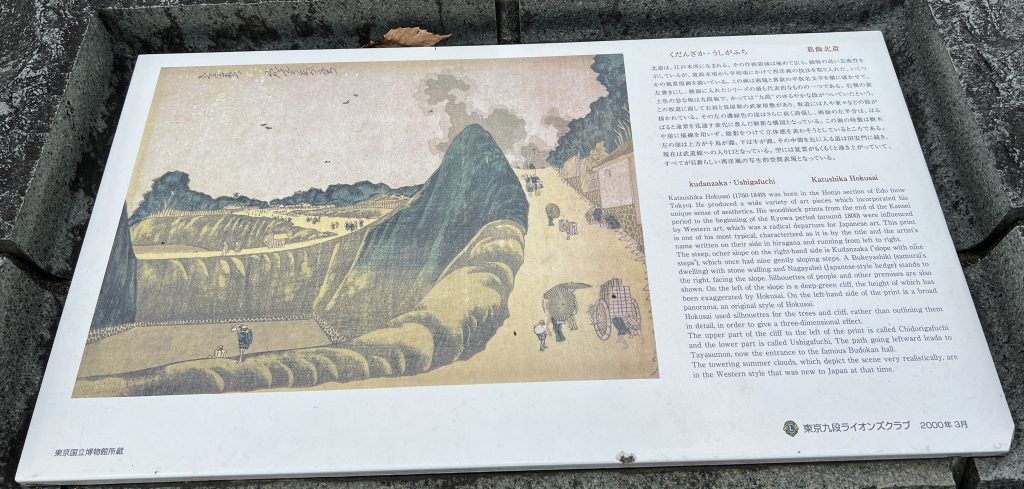

九段坂(くだんざか)

靖国神社側から九段下駅側を見た九段坂です。

名前の由来は、坂に沿って御用屋敷の長屋が九つの段に沿って建っていたとも、

急坂で九つの段が築かれていたともいわれています。

九段坂上には高燈籠が設置され、隣接して陸軍の将校クラブである、

偕行社(かいこうしゃ)が建てられました。

千鳥ヶ淵戦没者墓苑のご案内

靖國神社から徒歩約十分の場所に、千鳥ヶ淵戦没者墓苑があります。

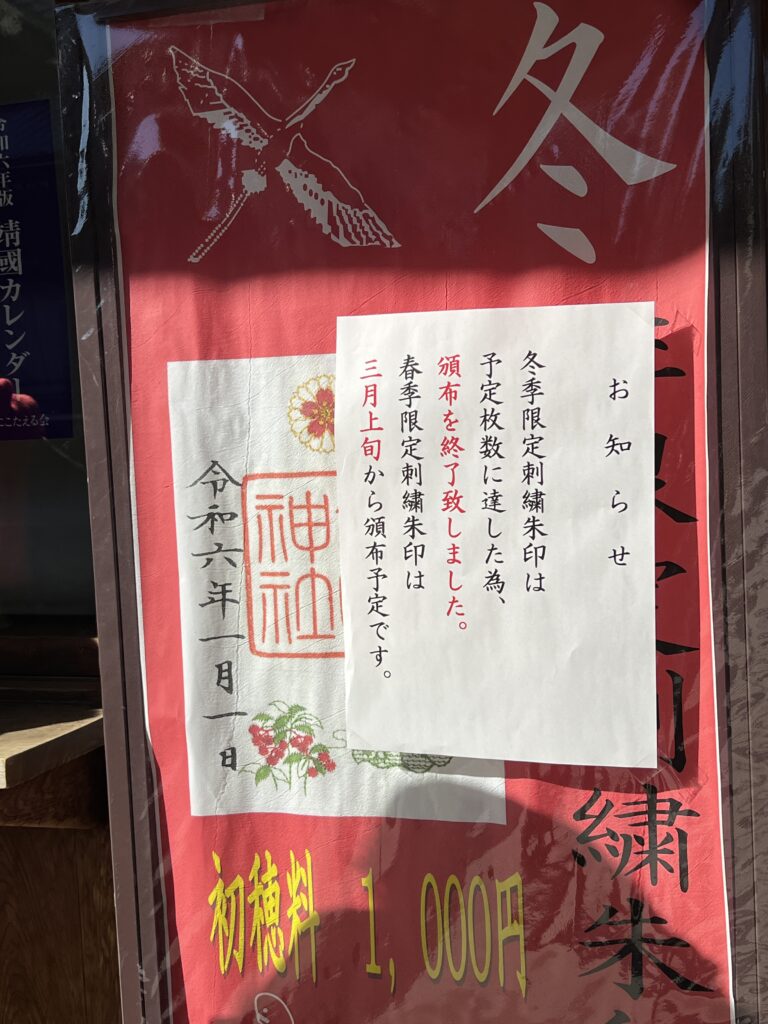

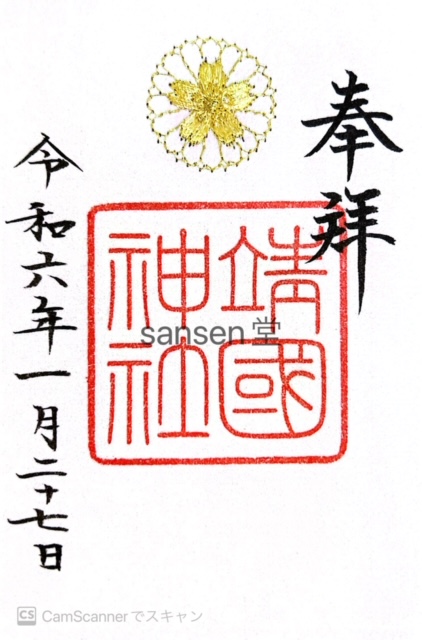

靖國神社のご朱印

令和六年冬季限定刺繍ご朱印案内

平成十八年拝受:ご朱印

令和六年拝受:ご朱印

神社情報

- 住所:東京都千代田区九段北3-1-1

- アクセス:東京メトロ・都営地下鉄九段下駅徒歩5分

- HP:https://www.yasukuni.or.jp/

靖國神社周辺

千鳥ヶ淵

春は桜の名所となります。

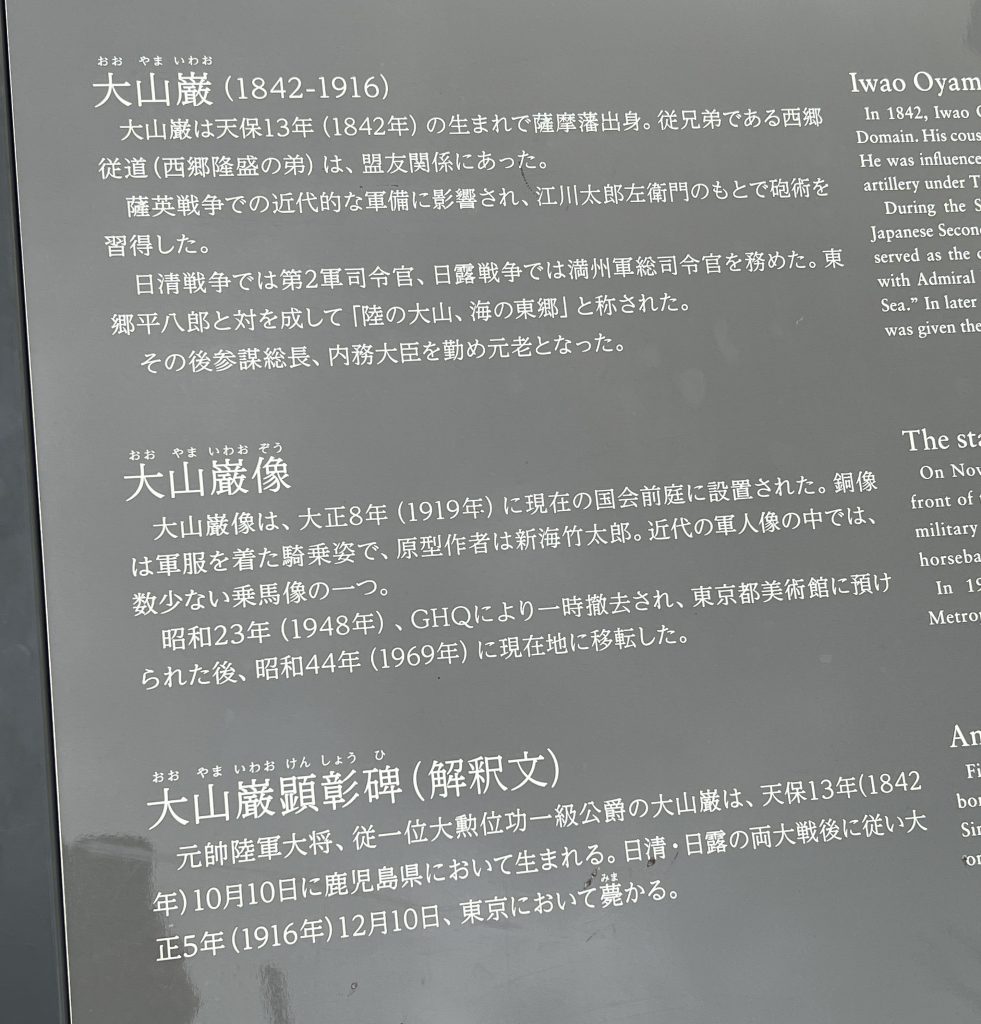

九段坂公園:大山巌像

薩摩藩出身で日露戦争の際の陸軍司令官であった、

大山巌(おおやまいわお)の銅像があります。

大山巌像は、大正八年(1919年)に現在の国会前庭に設置されました。

昭和二十三年(1948年)にGHQによって一時撤去され、東京都美術館に預けられた後、

昭和四十四年(1969年)に現在地へ移転しました。

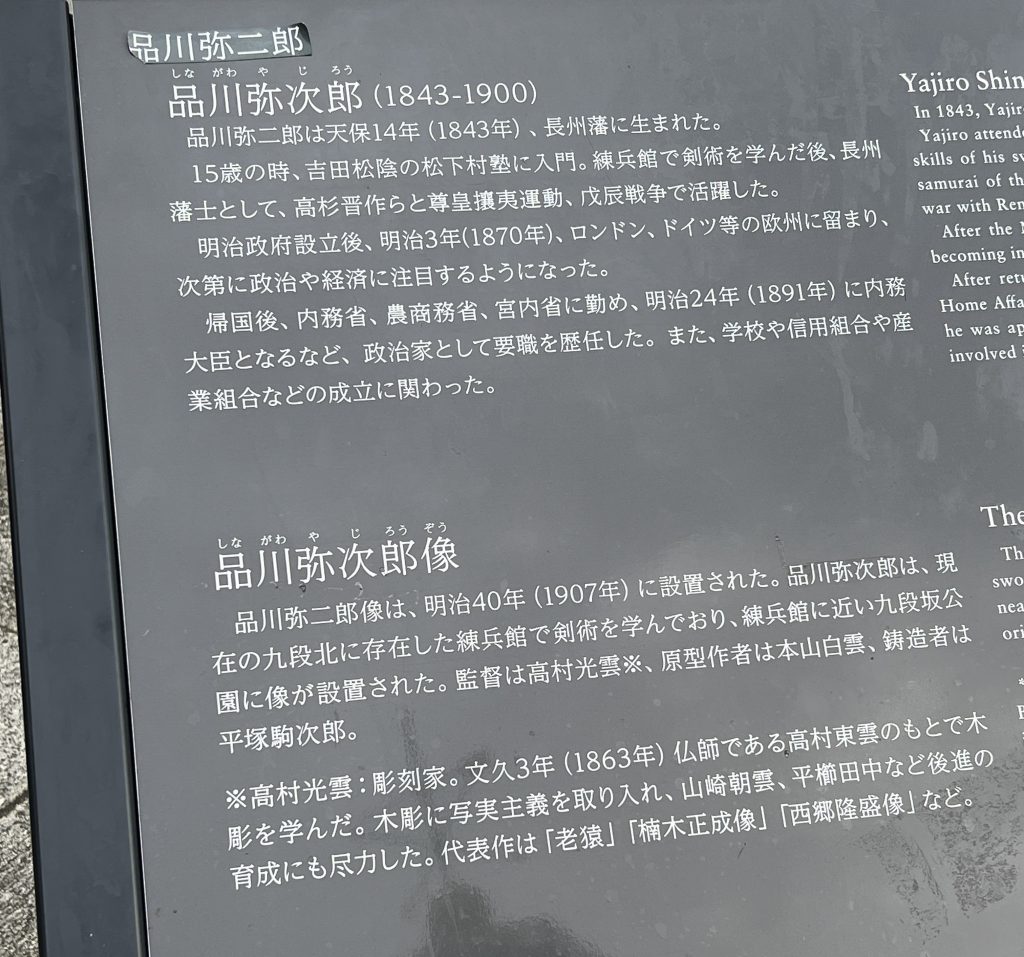

九段坂公園:品川弥二郎像

長州藩出身で吉田松陰の松下村塾に入門しました。

明治時代の子爵で、内務大臣であった品川弥二郎の銅像です。

品川弥二郎像は、明治四十年(1907年)に設置されました。

弥二郎はかつて九段北に存在した練兵館で剣術を学んでおり、

練兵館に近い九段坂公園に像が設置されました。

現在は大山巌像と並んで、靖國神社から道路を挟んで向かい側にある、

九段坂公園にあります。

ご覧頂きましてありがとうございます。

東京五社とは、東京の神社の中で格式の高い代表的な五つの神社です。

日枝神社:東京都千代田区

明治神宮:東京都渋谷区

靖國神社:東京都千代田区

大國魂神社:東京都府中市

東京大神宮:東京都千代田区