敷島神社(しきしまじんじゃ)

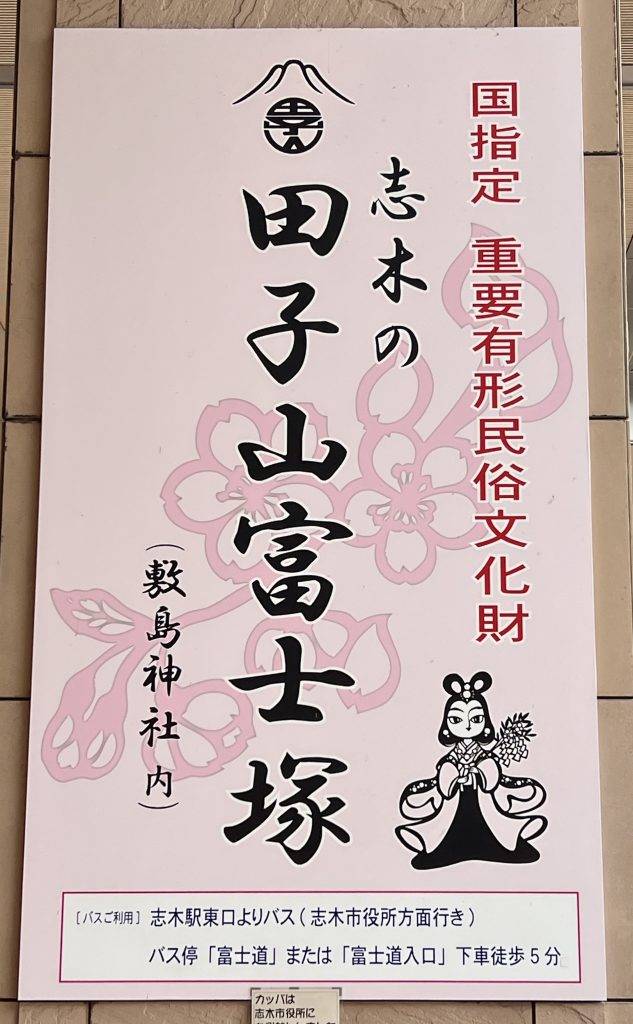

田子山富士塚案内看板(東武東上線志木駅東口)

富士塚(ふじづか)

国指定重要有形民俗文化財:田子山富士塚

引又(ひきまた・現在の志木市)宿で醤油醸造業を営む高須庄吉が、

田子山塚で富士山入定に先立ち建立した逆修の板碑【暦応三年(1340年)】を発見し、

富士山信仰に篤い高須は、明治五年(1872年)に田子山塚の頂上に富士塚を築造しました。

高さは8.7メートルあり、長径が約30メートルの楕円形の形をしています。

富士塚のふもとには『浅間下社』があります。

富士塚築造のきっかけとなった暦応三年(1340年)の板碑が御神体となっています。

富士塚入口

令和五年の山開きは7月1日でした。前日に訪問しました。

山開きの日に入れる富士塚入口になります。

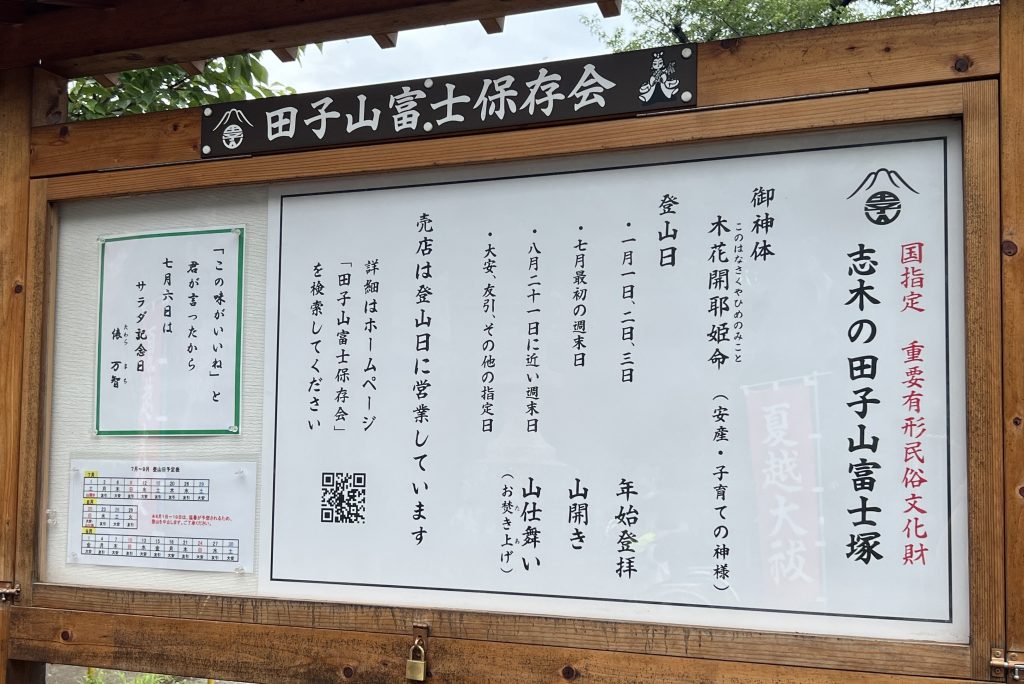

登山日案内

山開きの日以外では年始に登拝ができるようです。

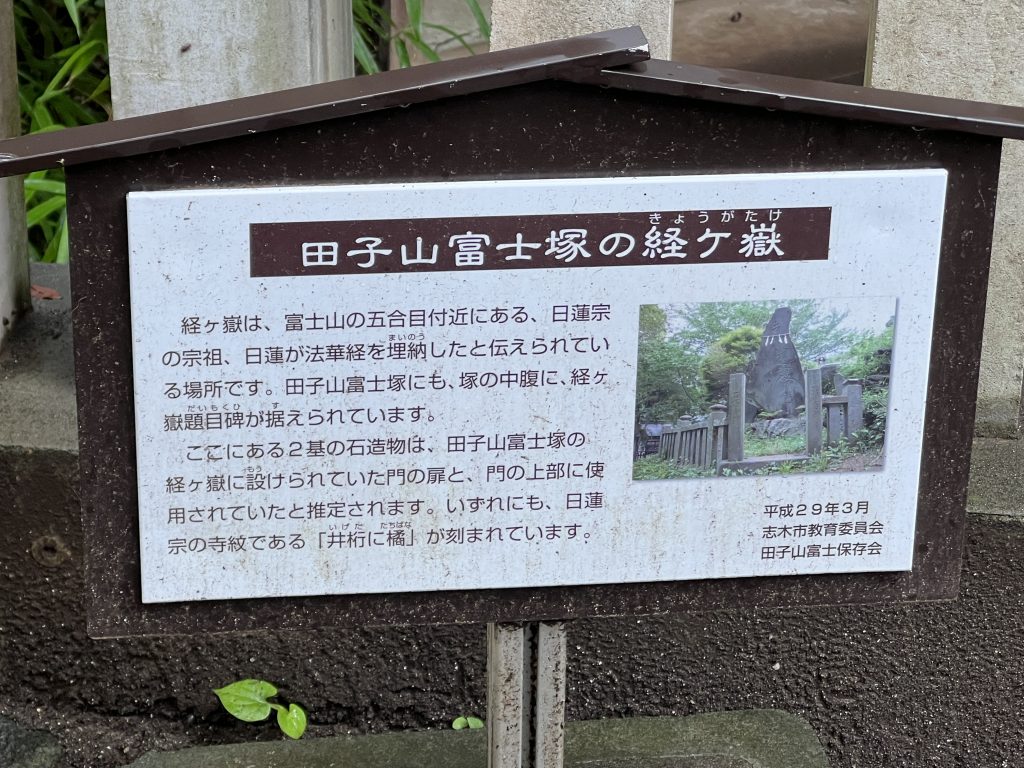

田子山富士塚の経ヶ嶽

田子山富士塚の経ヶ嶽に設けられていた門扉と屋根棟です。

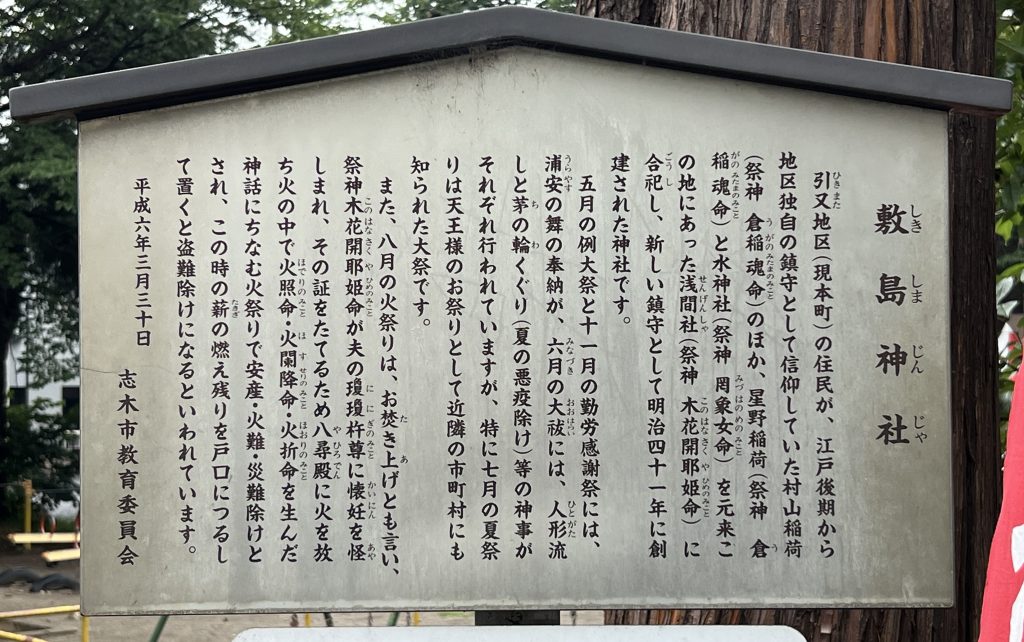

敷島神社

社標と鳥居

鳥居の先に富士塚があります。

由緒

敷島神社は明治四十一年に創建された神社で、引又地区(現・本町)の住民が、

江戸時代後期から地区独自の鎮守として信仰していた村山稲荷ほか、

星野稲荷と水神社をこの地にあった浅間社に合祀しました。

社殿

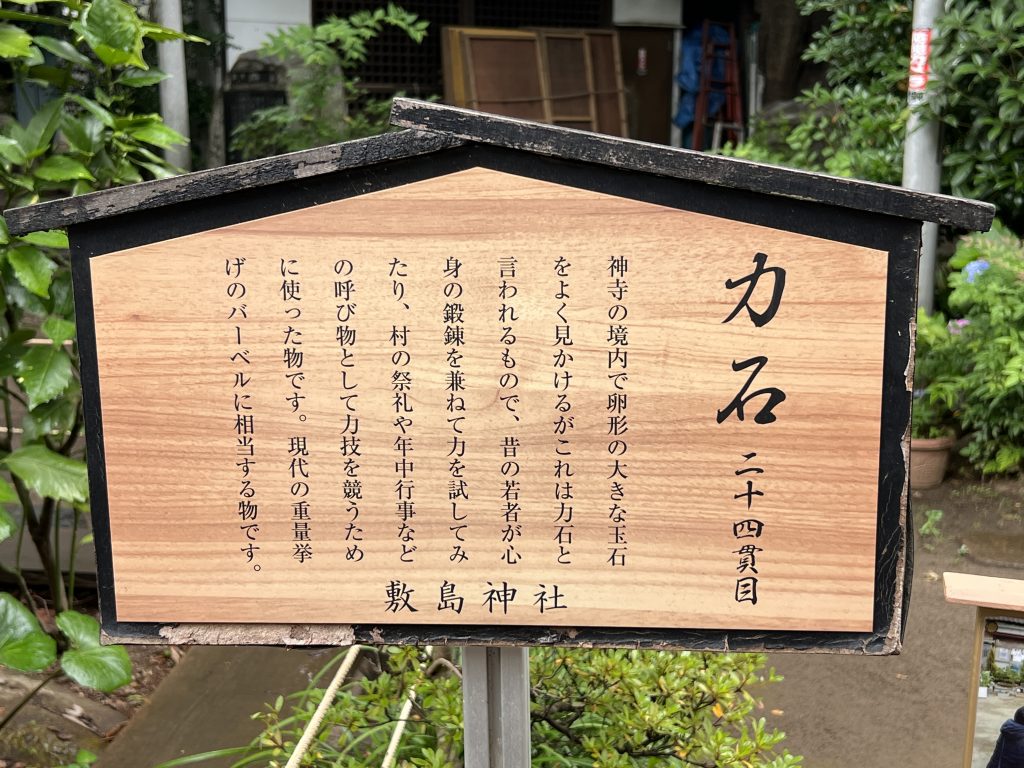

力石

二十四貫目あるということで、現在の九十キロくらいの重さでしょうか。

敷島神社摂社:鷲宮神社

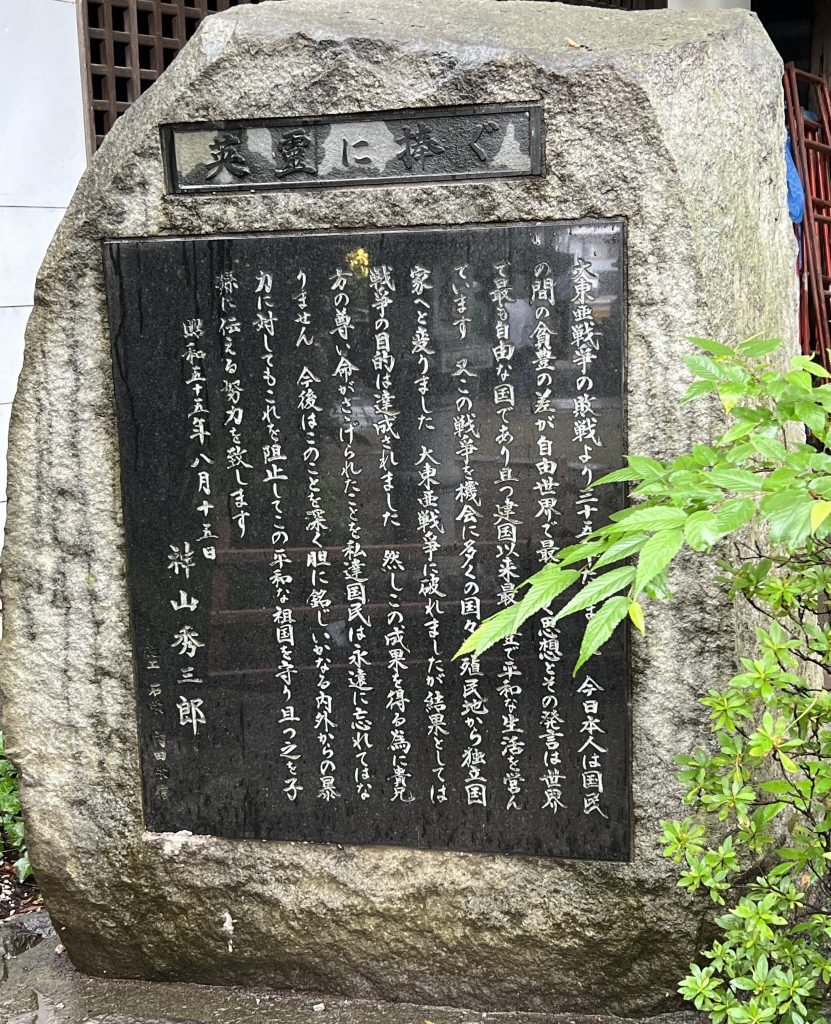

敷島神社摂社:護国神社

敷島神社摂社:琴比羅神社

敷島神社摂社:敷島稲荷神社

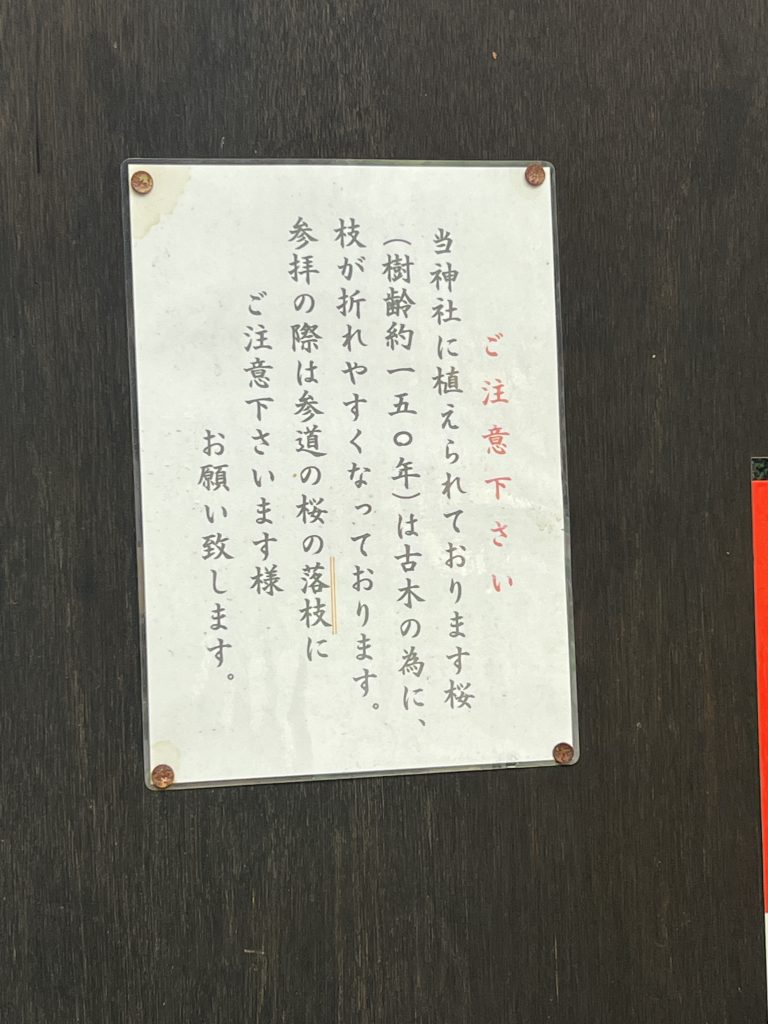

御神木

境内には樹齢約百五十年の桜の御神木があります。

敷島神社参道

東武東上線志木駅からバスに乗り、冨士道バス停を下りました。

5分ほど歩くと、敷島神社と田子山富士塚の看板がありました。

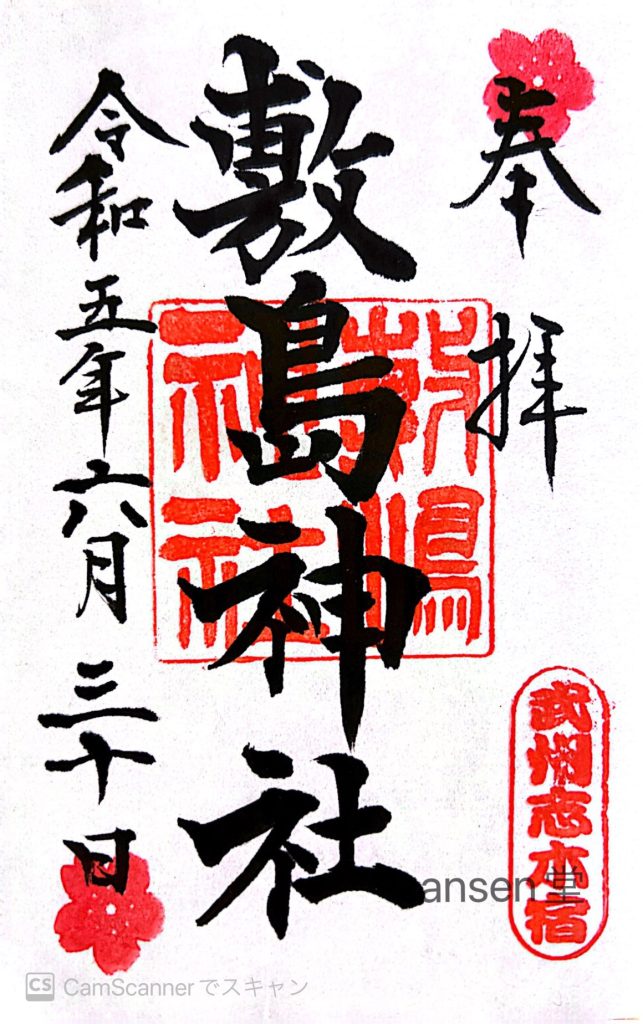

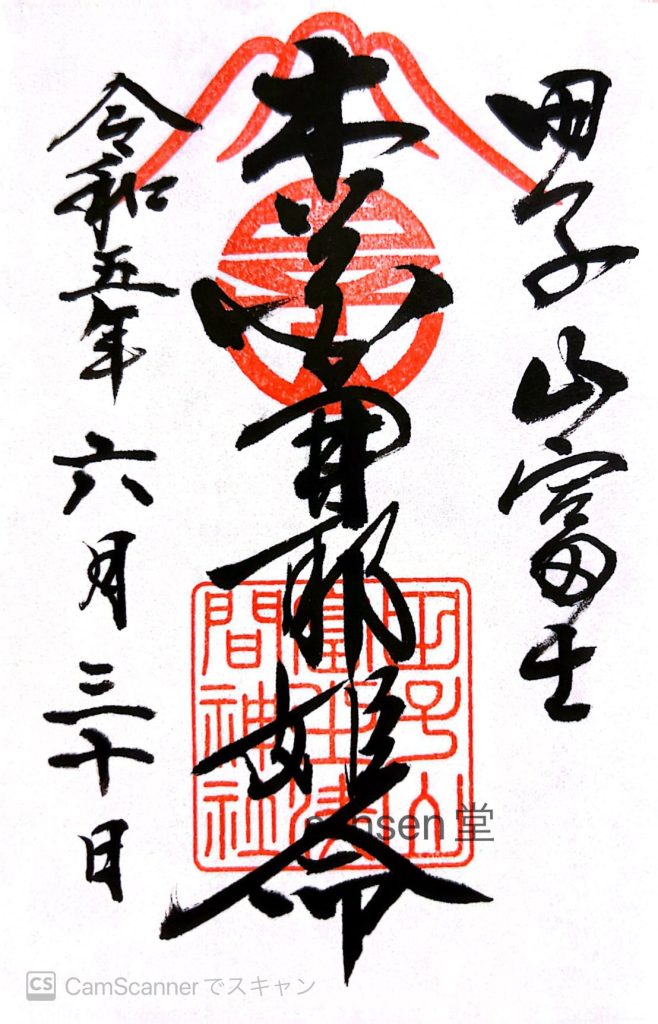

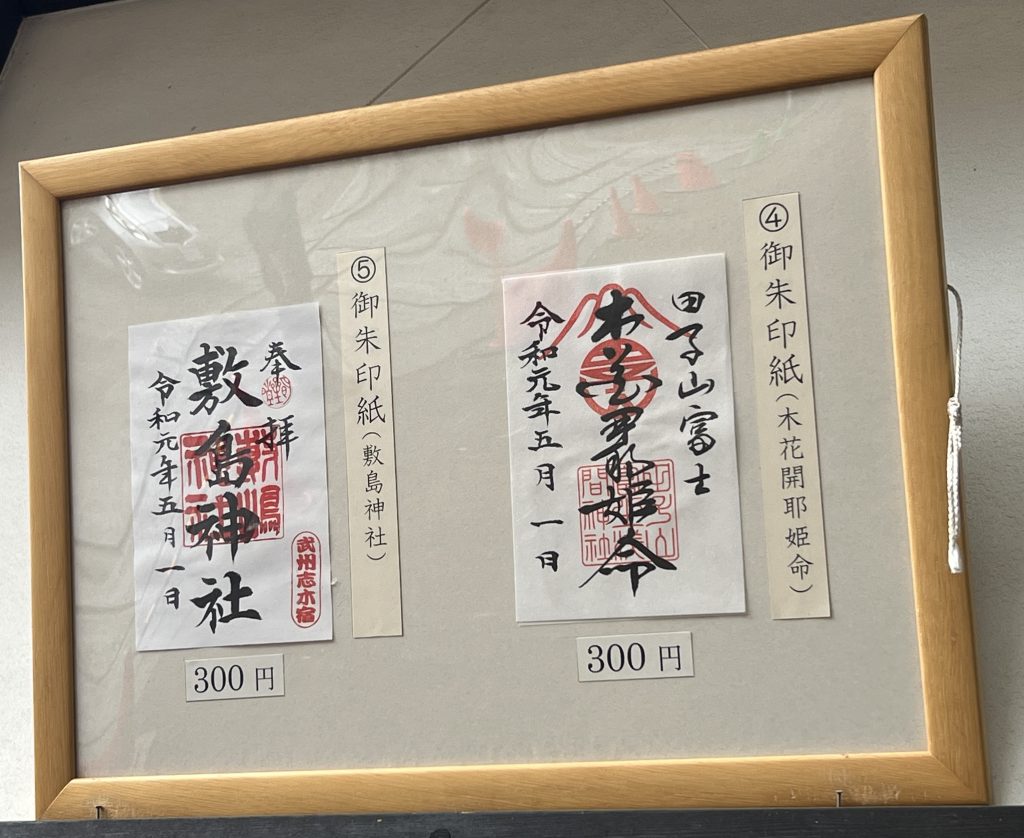

敷島神社・田子山富士塚のご朱印

敷島神社・ご朱印

田子山富士・ご朱印

書置きのご朱印を頂きました。

神社情報

- 住所:埼玉県志木市本町1-6-30

- アクセス:東武東上線志木駅東口よりバス乗車。バス停富士道下車 徒歩約5分

- HP:https://www.tagoyamafuji.org/index.html

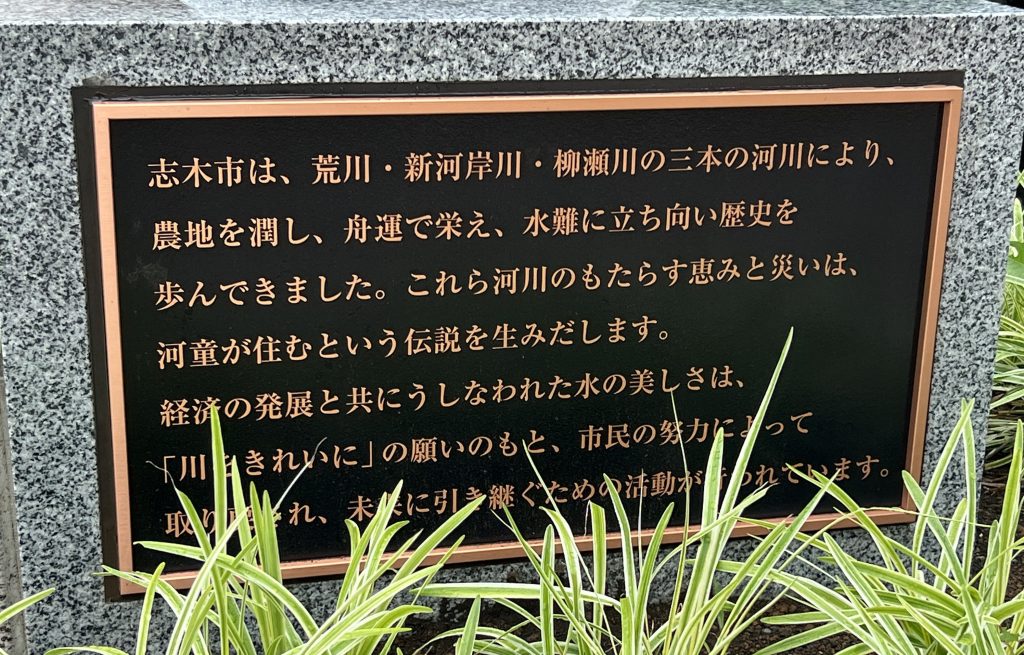

志木市内カッパ像めぐり

志木駅を出ると、あちこちにカッパ像がありました。

市内カッパ像めぐり(https://www.city.shiki.lg.jp/site/hisyo/2129.html) も、

志木市の名物のようです。

志木市は、荒川・新河岸川・柳瀬川の三本の河川により、農業や水運で栄え、

河童が住むという伝説も生まれました。

まちあわせ河童

志木駅東口にありました。

引又おやじ・お迎え母さん・おすましくん

志木駅東口のロータリーにありました。

カッピー

市場通りにある川口信用金庫志木支店前にありました。

『野火止用水の水の音をじっと聞いている姿』だそうです。

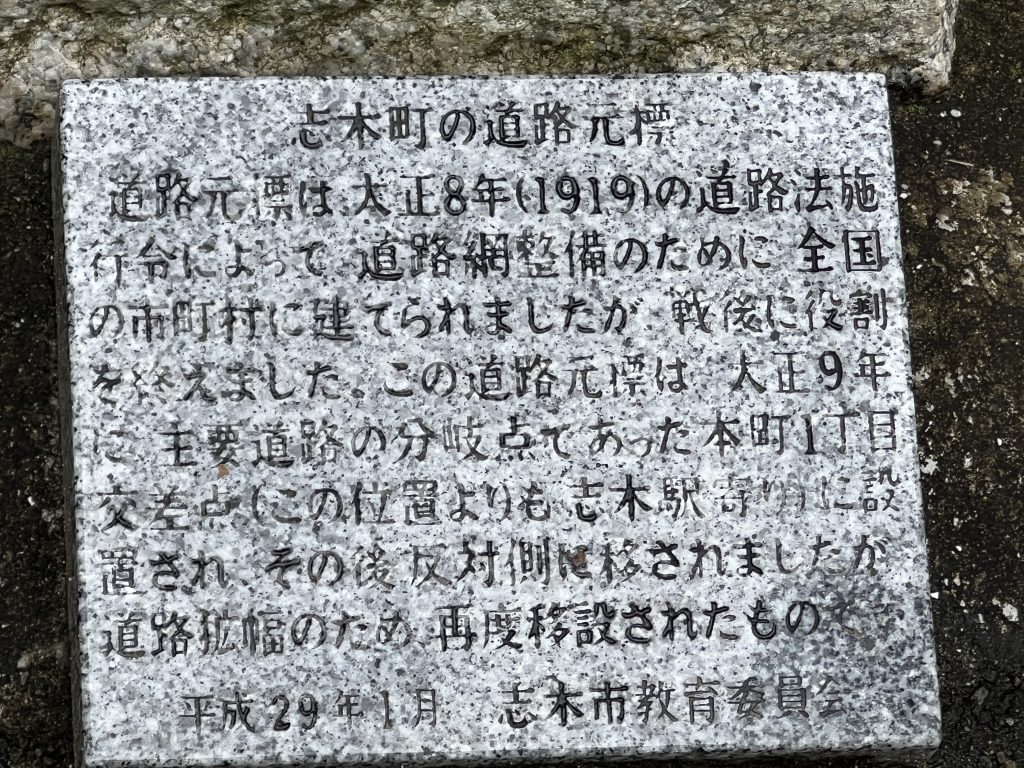

志木町の道路元標

道路元標は大正八年(1919年)の道路法施行令によって、全国の市町村に建てられ、

戦後に役割を終えました。本町一丁目交差点に設置されていました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

富士信仰に基づいて、富士山に模して造られた山や塚のことです。

江戸時代に始まったもので、特に関東地方の神社に多く見られます。

既に存在する丘や古墳を転用して富士山に見立てたものや、

富士山の溶岩を積み上げたものがあります。

浅間神社の境内にあり、富士塚の山頂にも浅間神社奥宮が設けられています。