Contents

- 1 尉殿大権現:田無神社(たなしじんじゃ)

- 1.0.1 由緒

- 1.0.2 社標と一の鳥居

- 1.0.3 境内と二の鳥居

- 1.0.4 裏参道入口と北参道門

- 1.0.5 冠木門(かぶきもん)

- 1.0.6 東参道鳥居

- 1.0.7 令和七年参拝時:社殿

- 1.0.8 令和二年参拝時:社殿

- 1.0.9 国登録有形文化財:参集殿

- 1.0.10 令和二年参拝時:参集殿

- 1.0.11 御庭

- 1.0.12 御神木:大銀杏

- 1.0.13 御神木:黒龍木・白龍木・赤龍木・青龍木

- 1.0.14 野分初稲荷神社

- 1.0.15 弁天社

- 1.0.16 津嶋神社

- 1.0.17 恵比寿様・大黒様

- 1.0.18 煩大人(わずらいうし)神社・鹽竈(しおがま)神社

- 1.0.19 黒龍(五大龍の一つ)

- 1.0.20 青龍(五大龍の一つ)

- 1.0.21 赤龍(五大龍の一つ)

- 1.0.22 白龍(五大龍の一つ)

- 1.0.23 烏骨鶏のうこちゃん

- 1.0.24 子育て犬

- 1.0.25 龍神池

- 1.0.26 本土俵:銘・大鵬

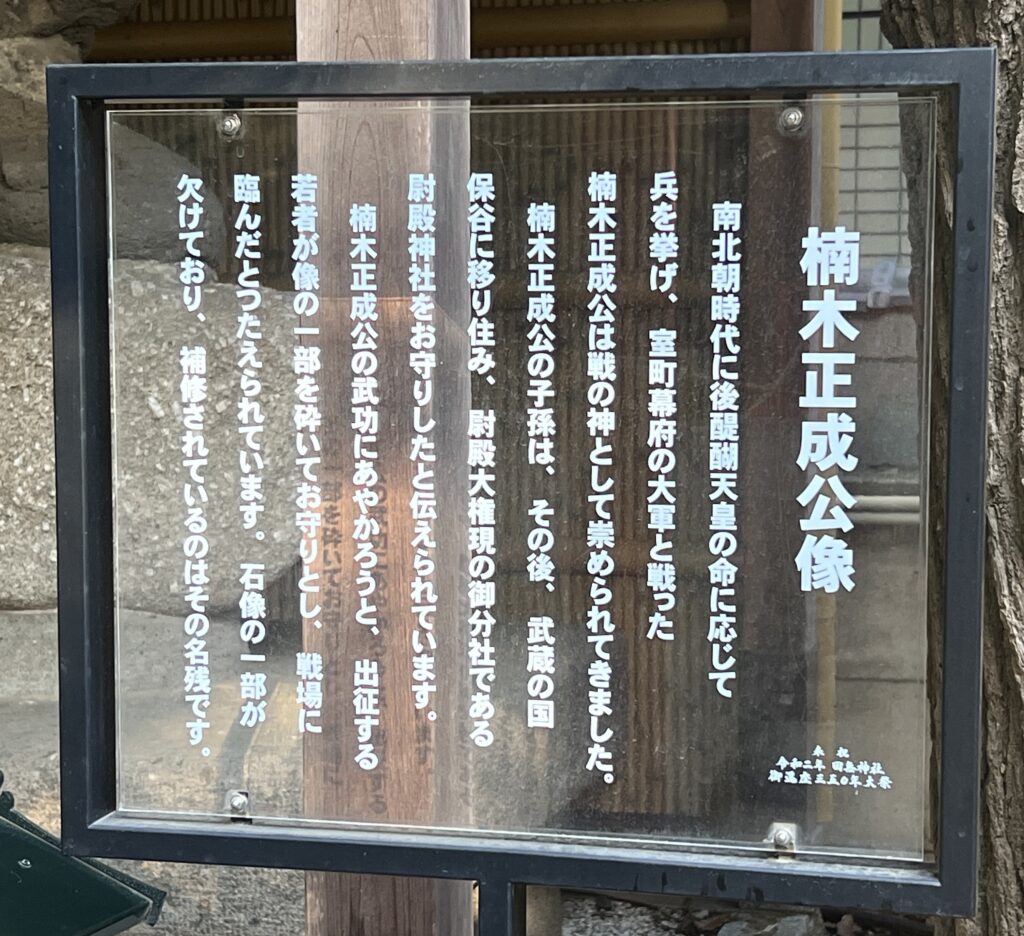

- 1.0.27 楠木正成公

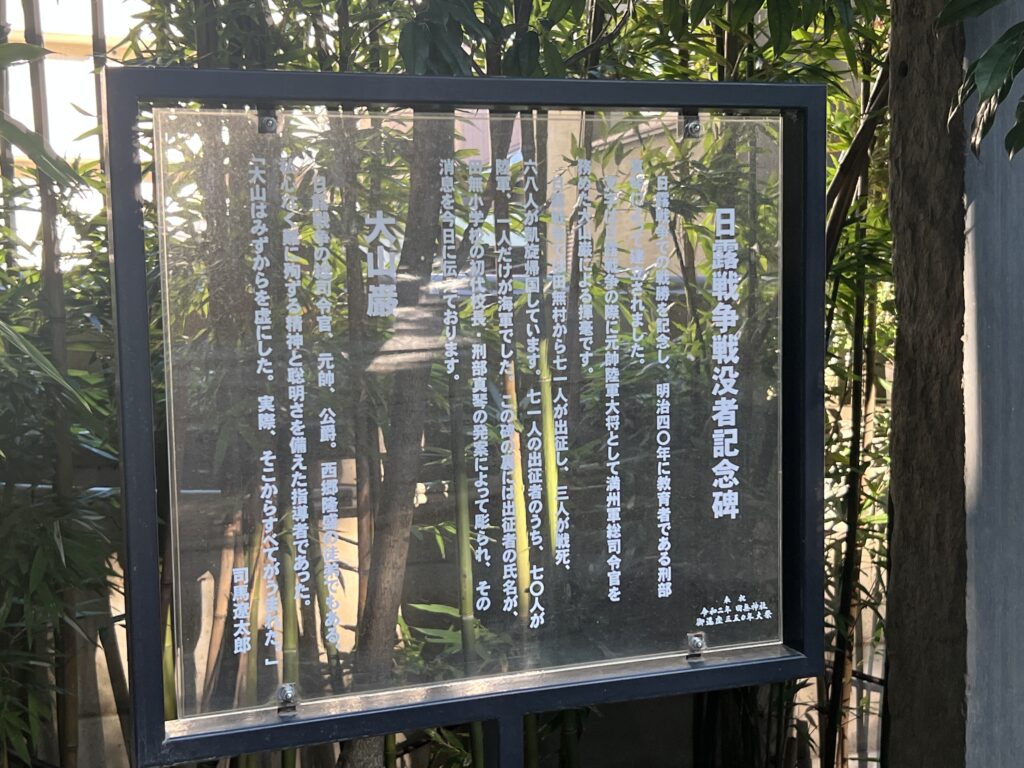

- 1.0.28 日露戦争戦没者記念碑

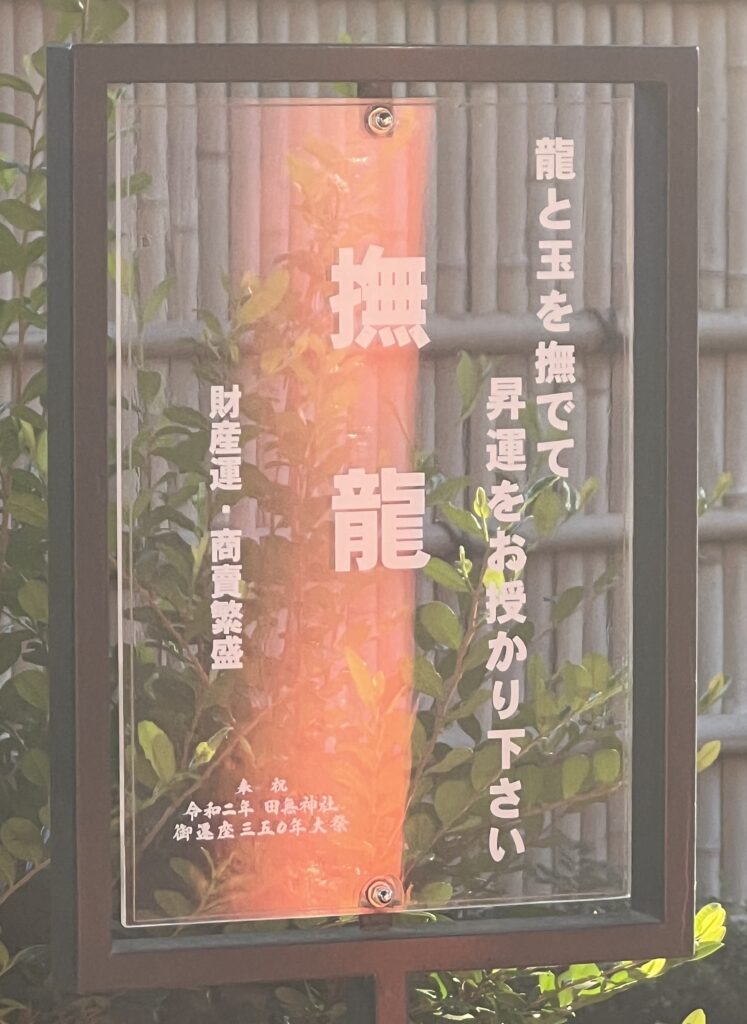

- 1.0.29 撫龍

- 1.0.30 子育て親子石

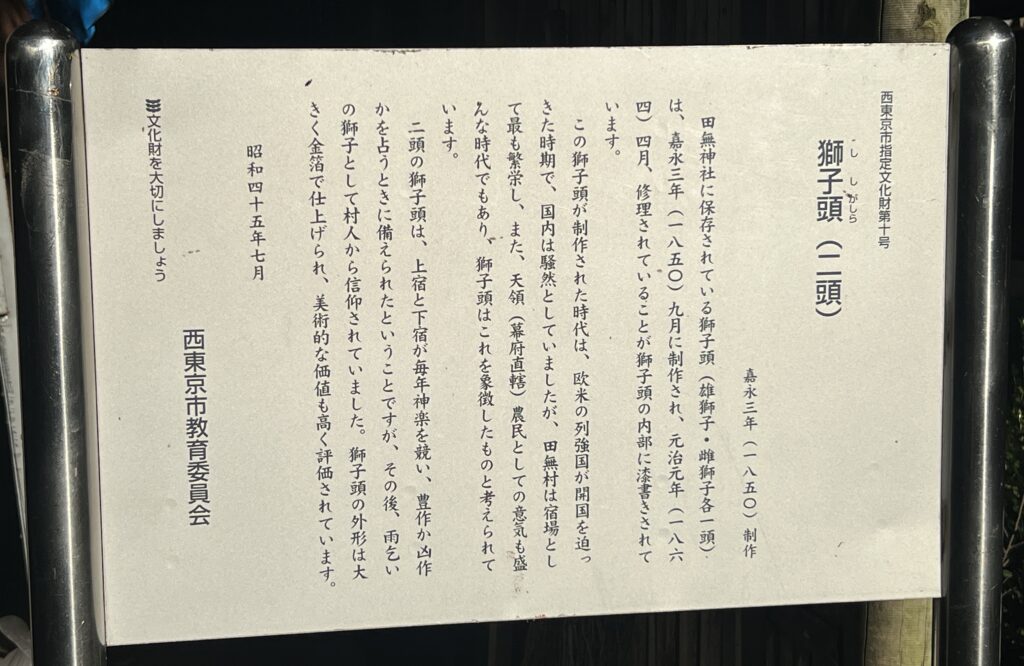

- 1.0.31 獅子頭

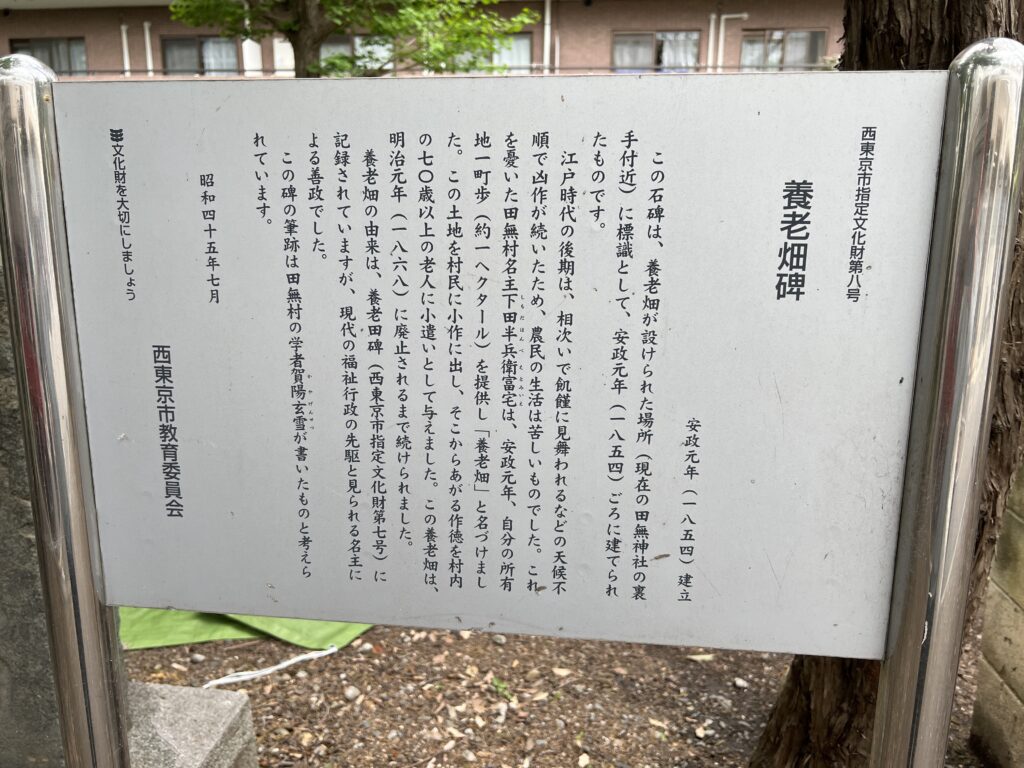

- 1.0.32 養老畑碑

- 1.0.33

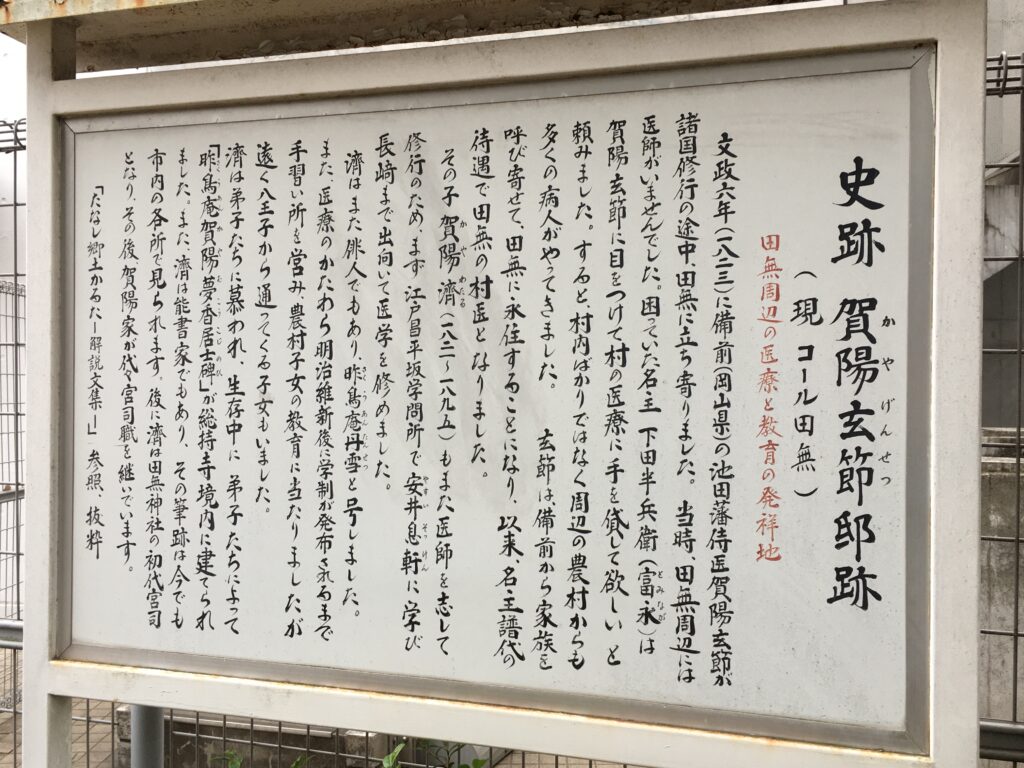

- 1.0.34 史跡・賀陽玄節(かやげんせつ)邸跡:案内

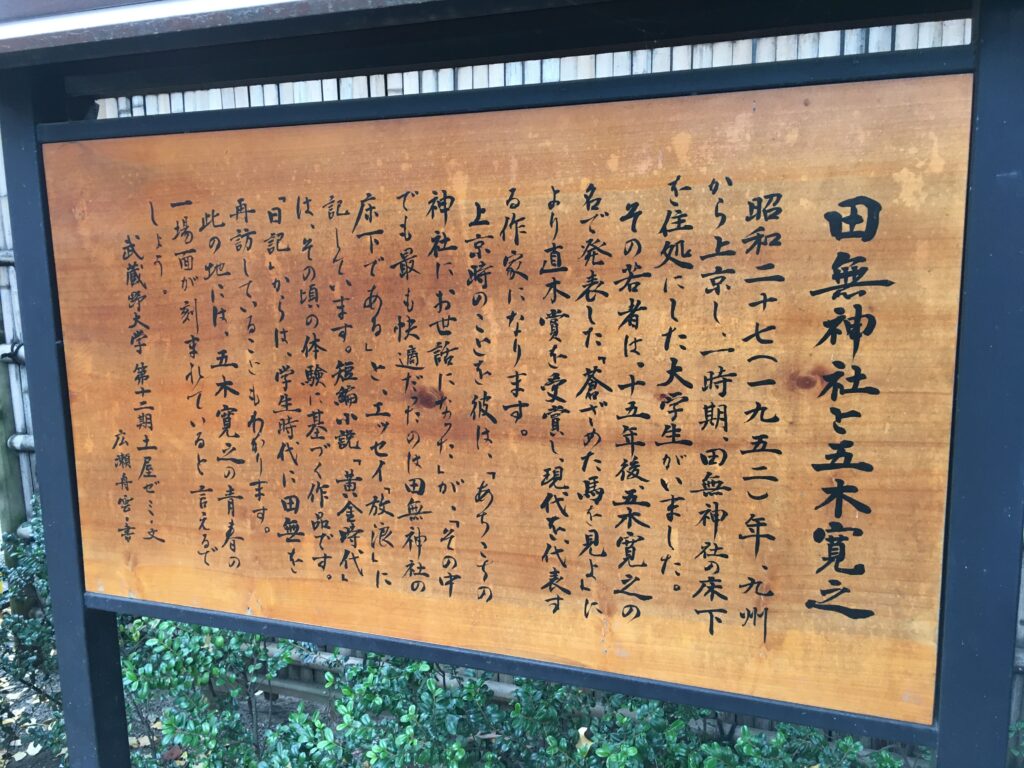

- 1.0.35 田無神社と五木寛之

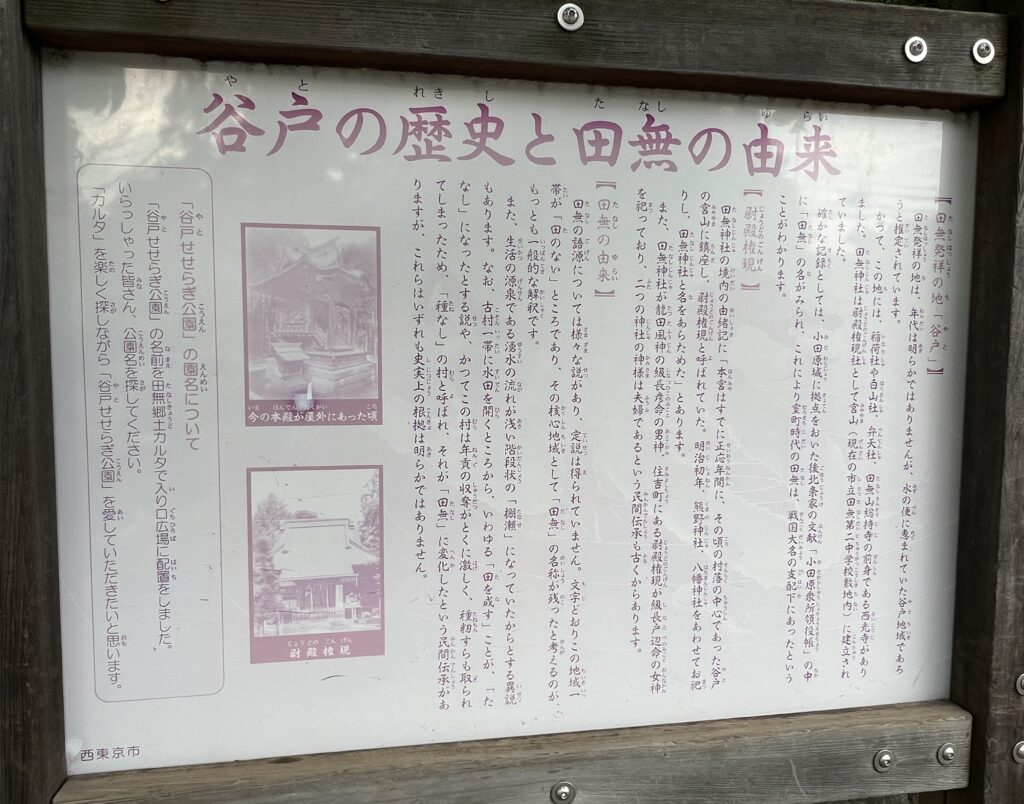

- 1.0.36 谷戸(やと)の歴史と田無(たなし)の由来

- 2 田無神社のご朱印

- 3 神社情報

尉殿大権現:田無神社(たなしじんじゃ)

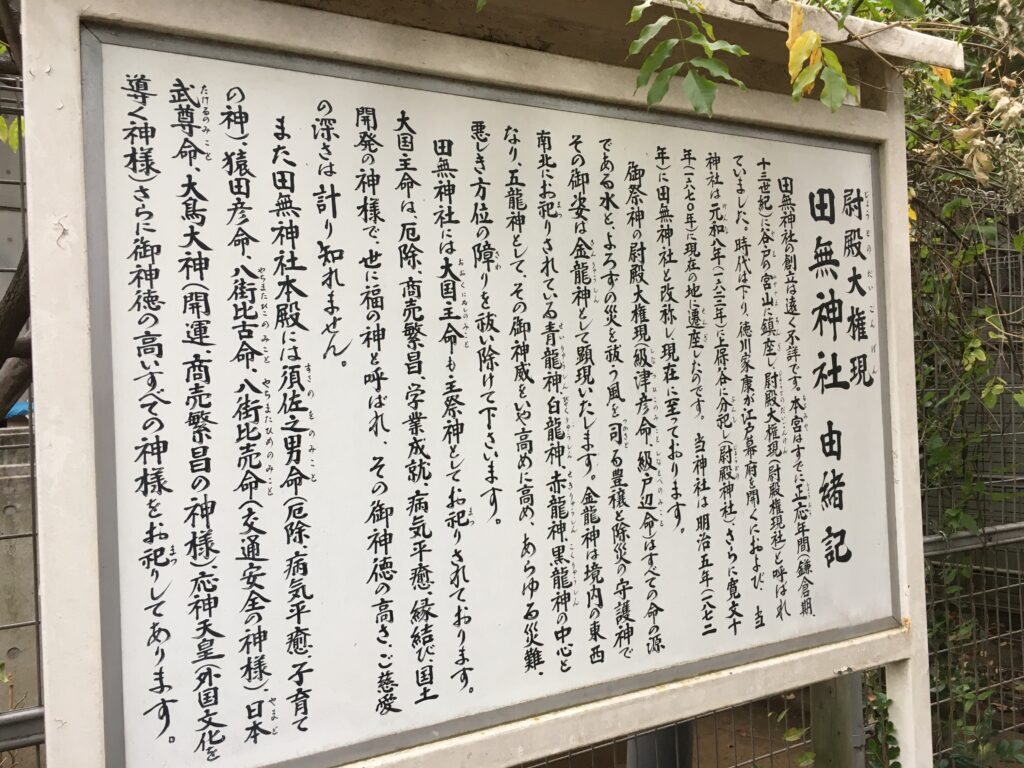

由緒

鎌倉時代後期の正応年間(1288年~1293年)に創建され、

尉殿大権現(じょうどのだいごんげん)と呼ばれました。

徳川家康が江戸幕府を開くにあたり、江戸城や町の造営のため、

青梅(おうめ)より大量の石灰を運ぶため青梅街道を開き、田無にも宿場町が開かれました。

明治五年(1872年)に尉殿大権現は田無神社と改称されました。

社標と一の鳥居

青梅街道沿いに社標と一の鳥居があります。

境内と二の鳥居

裏参道入口と北参道門

新青梅街道沿いに裏参道入口と北参道鳥居があります。

冠木門(かぶきもん)

新青梅街道につながる路地沿いに冠木門があります。

東参道鳥居

令和七年参拝時:社殿

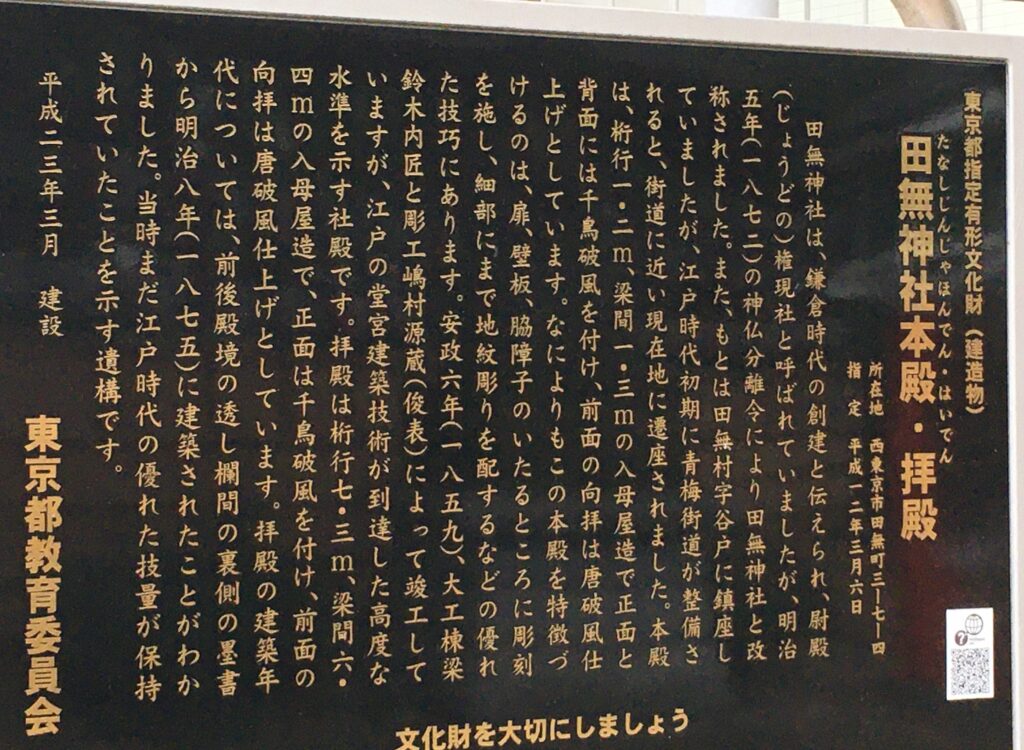

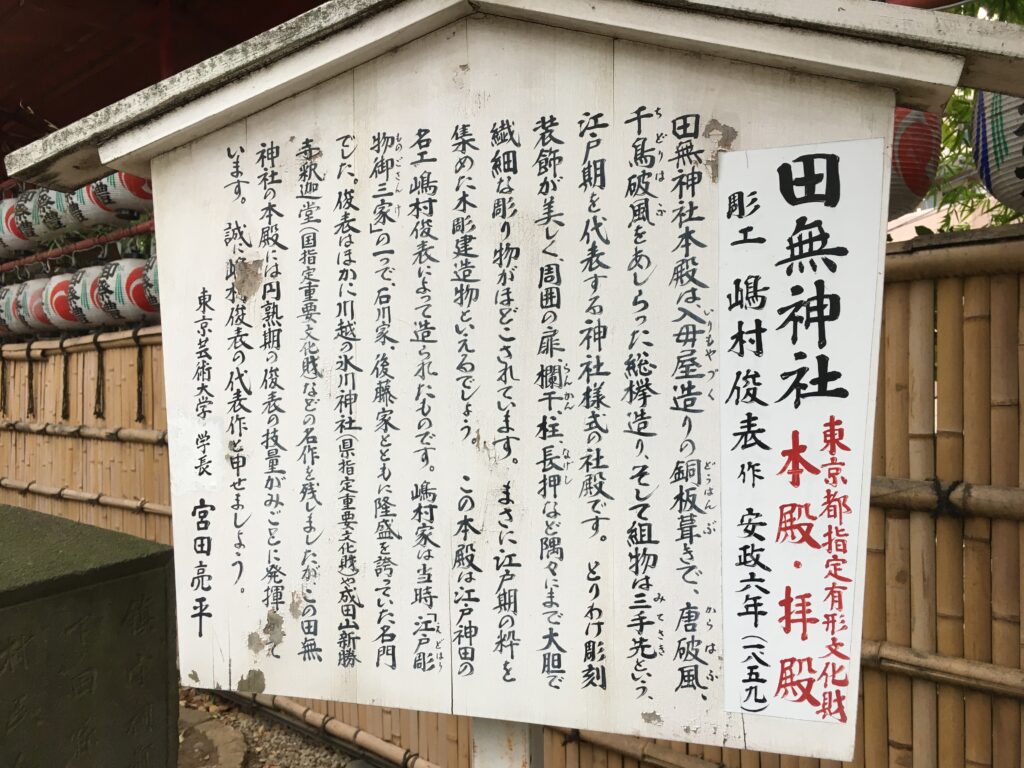

本殿は安政六年(1859年)に竣工しました。

江戸の堂営建築技術が到達した高度な水準を示す社殿です。

拝殿は明治八年(1875年)に建築されました。

本殿は江戸神田の名工・嶋村俊表によって造られたもので、

嶋村家は当時「江戸彫物御三家」の一つで、

石川家・後藤家とともに隆盛を誇っていた名門でした。

俊表は、川越氷川神社、成田山新勝寺の釈迦堂などの名作を残しました。

令和二年参拝時:社殿

国登録有形文化財:参集殿

昭和十年(1935年)に建築されました。

令和二年参拝時:参集殿

参集殿内には九頭龍が奉納されていました。

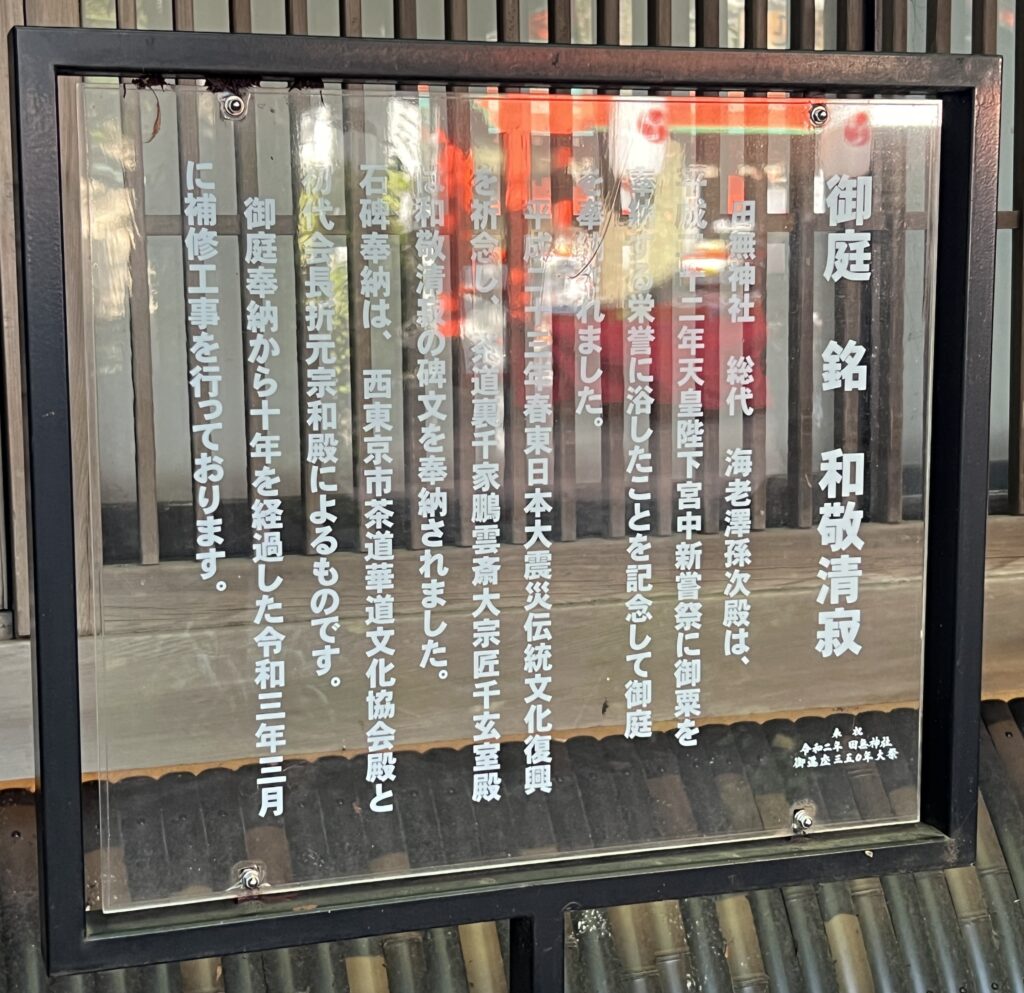

御庭

田無神社総代により御庭が奉納され、平成二十三年春東日本大震災伝統文化復興を祈念し、

茶道裏千家鵬雲斎(ほううんさい)大宗匠(だいそうじょう)千玄室氏により、

和敬清寂(わけいせいじゃく)の碑文が奉納されました。

御神木:大銀杏

御神木の大銀杏は西東京市の天然記念物に指定されています。

御神木:黒龍木・白龍木・赤龍木・青龍木

左側から黒龍木・白龍木・赤龍木・青龍木の御神木があります。

野分初稲荷神社

弁天社

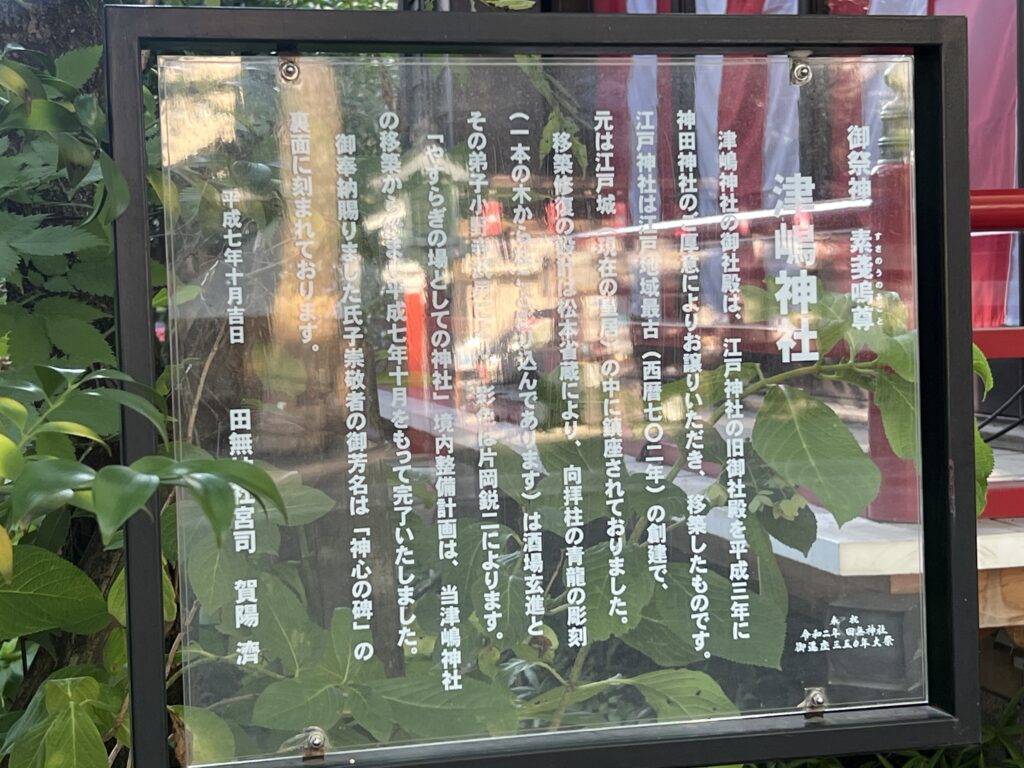

津嶋神社

津嶋神社の社殿は、江戸神社の旧社殿を、平成三年に神田神社より譲られ、

移築されました。元は江戸城の中に鎮座されていました。

恵比寿様・大黒様

社殿の横に恵比寿様・大黒様が祀られています。

金色の鳥居の更に奥に、もう一つの金色の鳥居があります。

西側を向いた社殿に恵比寿様・大黒様が祀られています。

煩大人(わずらいうし)神社・鹽竈(しおがま)神社

煩大人(わずらいうし)神社は除災の神様で、

鹽竈(しおがま)神社は海の神、航海や遠征の守護神です。

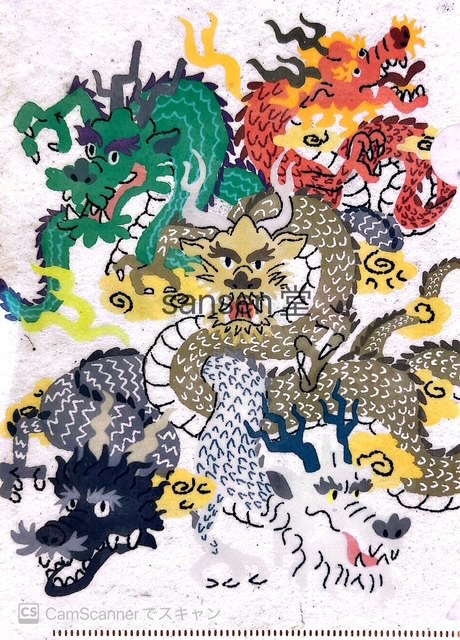

黒龍(五大龍の一つ)

五龍方位守護の黒龍が祀られています。北方の守護です。

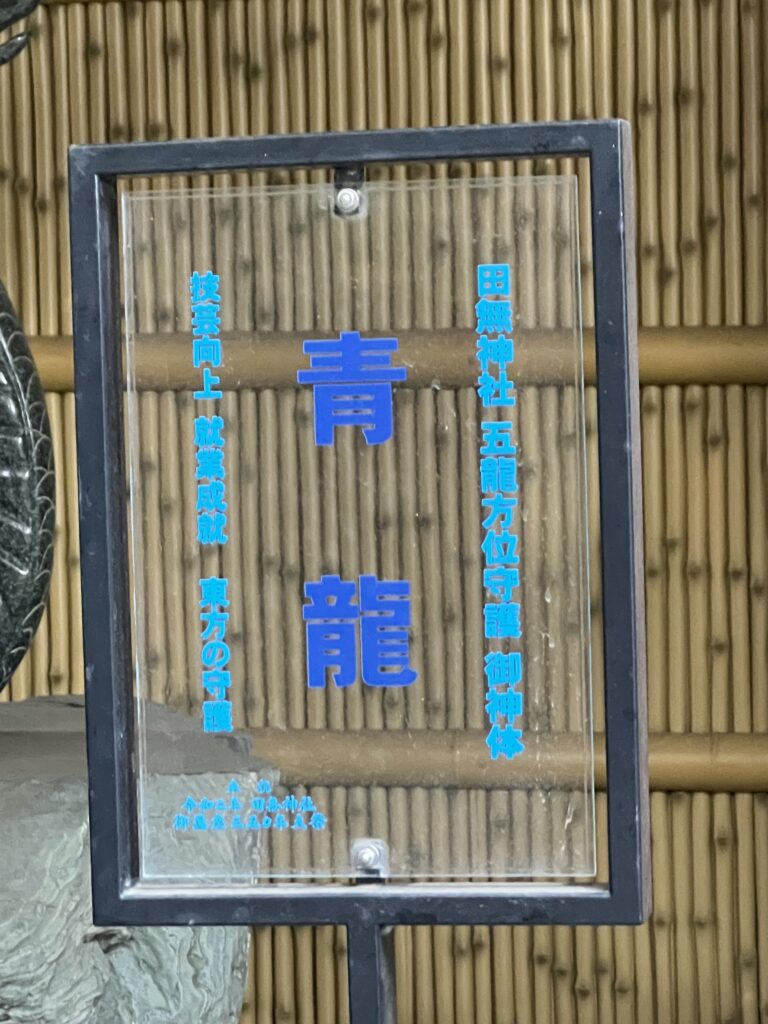

青龍(五大龍の一つ)

五龍方位守護の青龍が祀られています。東方の守護です。

赤龍(五大龍の一つ)

五龍方位守護の赤龍が祀られています。南方の守護です。

白龍(五大龍の一つ)

五龍方位守護の白龍が祀られています。西方の守護です。

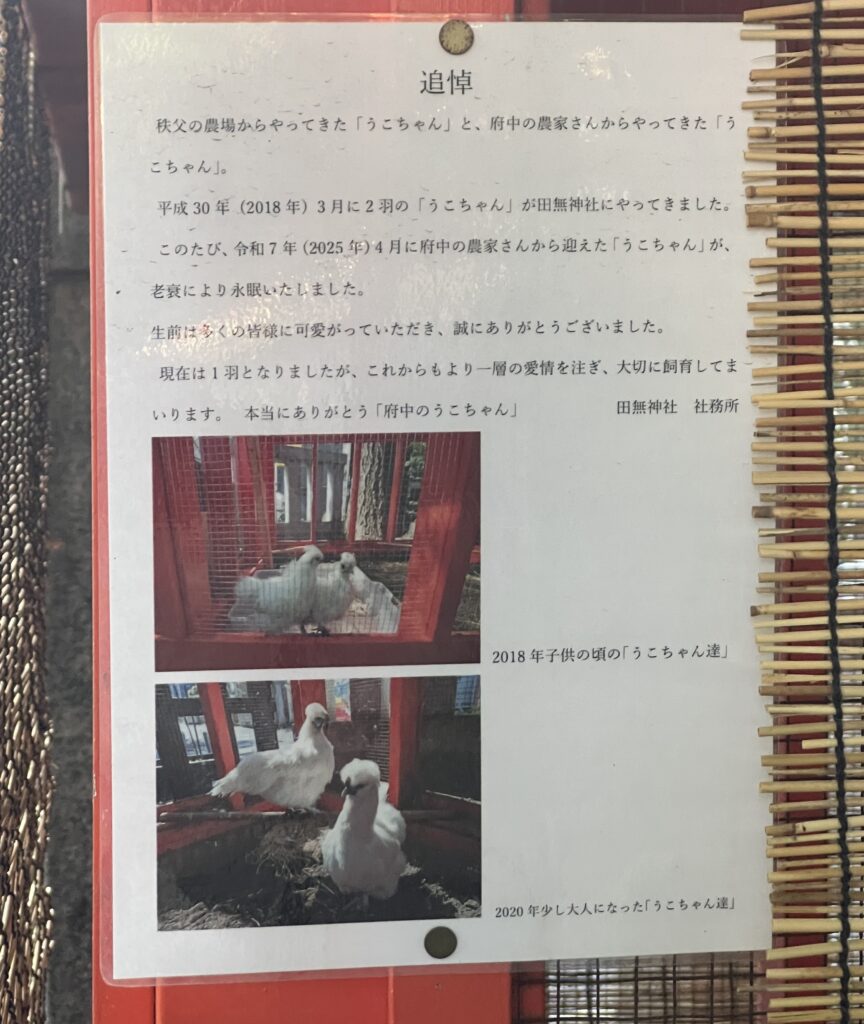

烏骨鶏のうこちゃん

平成三十年(2018年)に2羽の「うこちゃん」が田無神社にやってきました。

現在は秩父の農場からやってきた「うこちゃん」一羽がいますが、

かつて府中の農家さんからやってきたもう一羽の「うこちゃん」がいました。

府中の「うこちゃん」は、令和七年四月に老衰で永眠しました。

子育て犬

撫犬(なでいぬ)の子育て犬がありました。

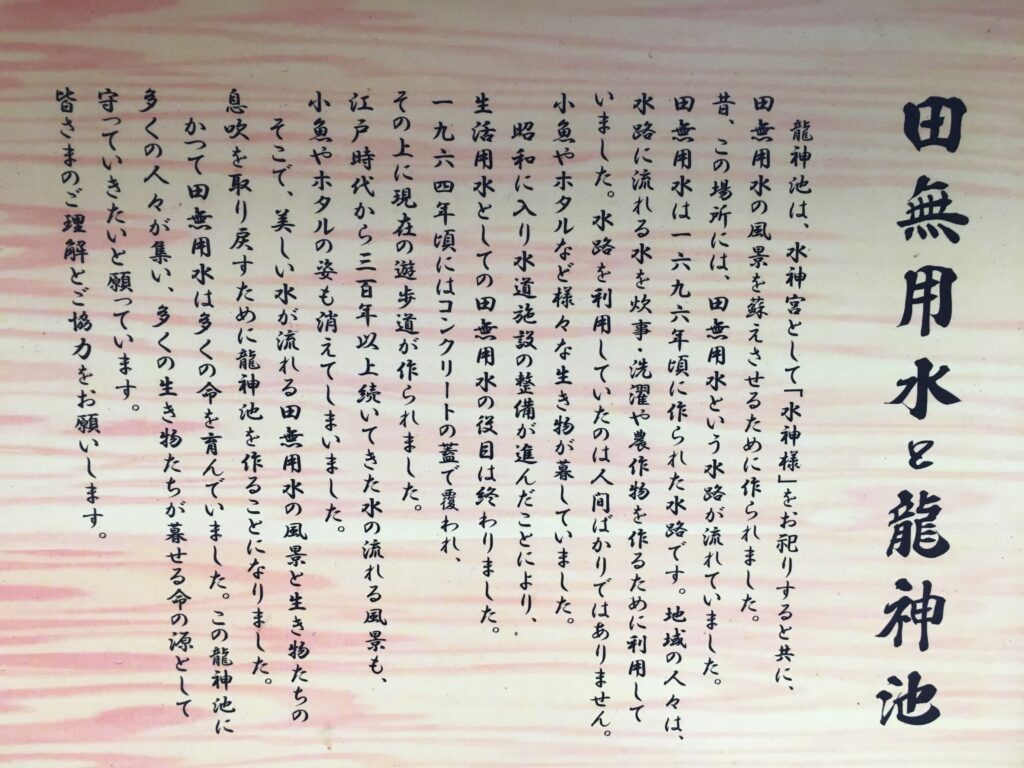

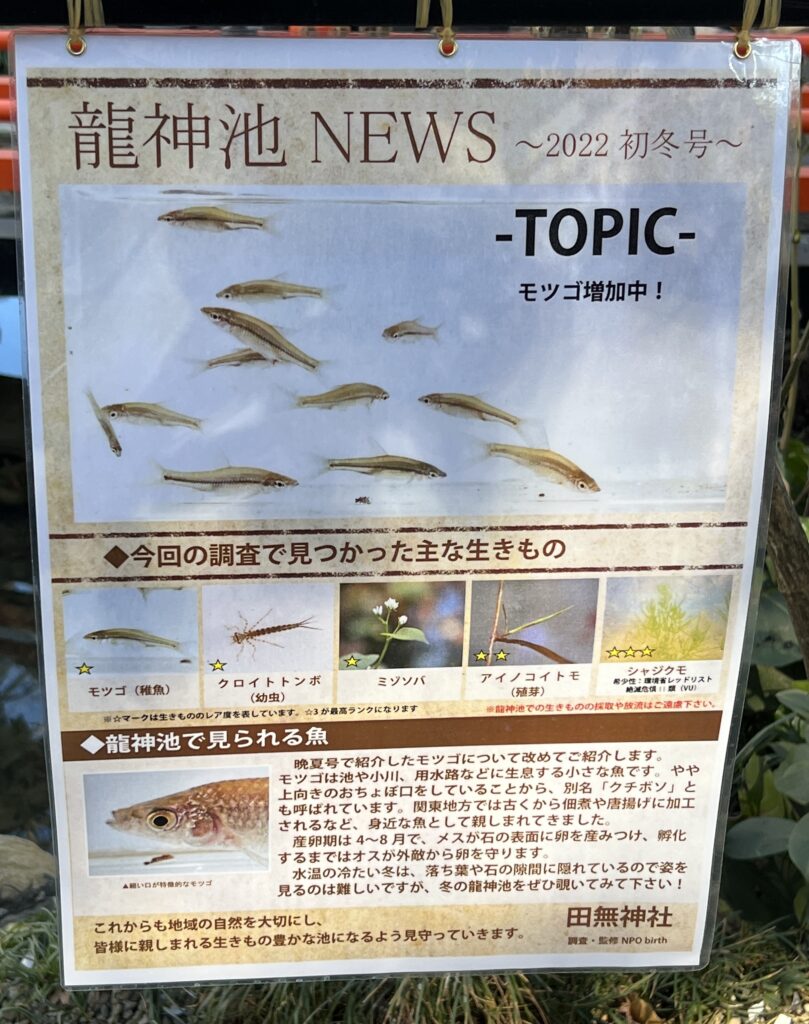

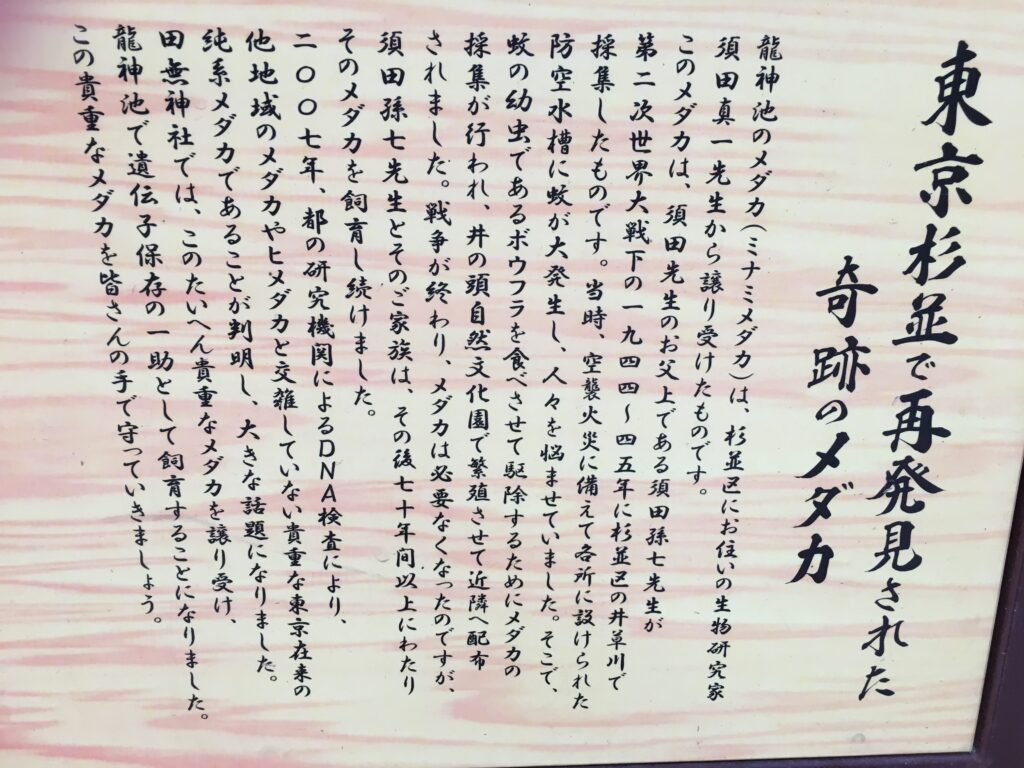

龍神池

境内にある龍神池は平成三十年に作られました。水神様をお祀りするとともに、

暗渠となった田無用水の生態系を再現しようとした試みです。

モツゴなど貴重な生き物が生育しています。

東京在来の純系メダカが飼育されています。

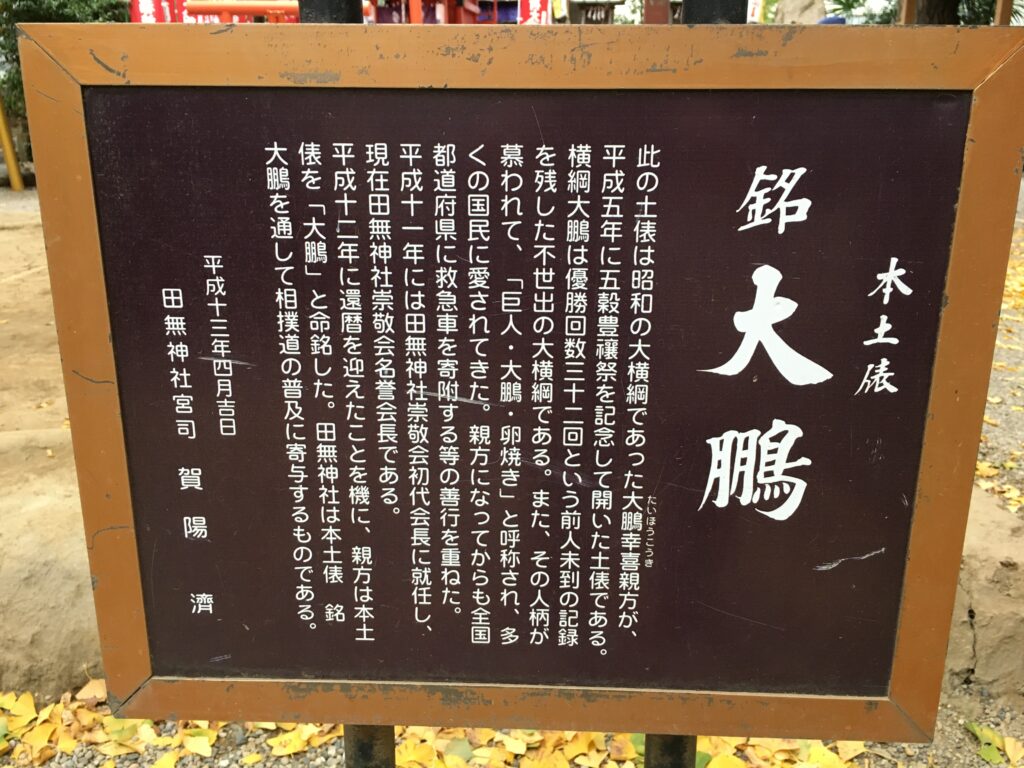

本土俵:銘・大鵬

境内の土俵は、平成五年に昭和の大横綱の大鵬親方が、五穀豊穣祭を記念して開きました。

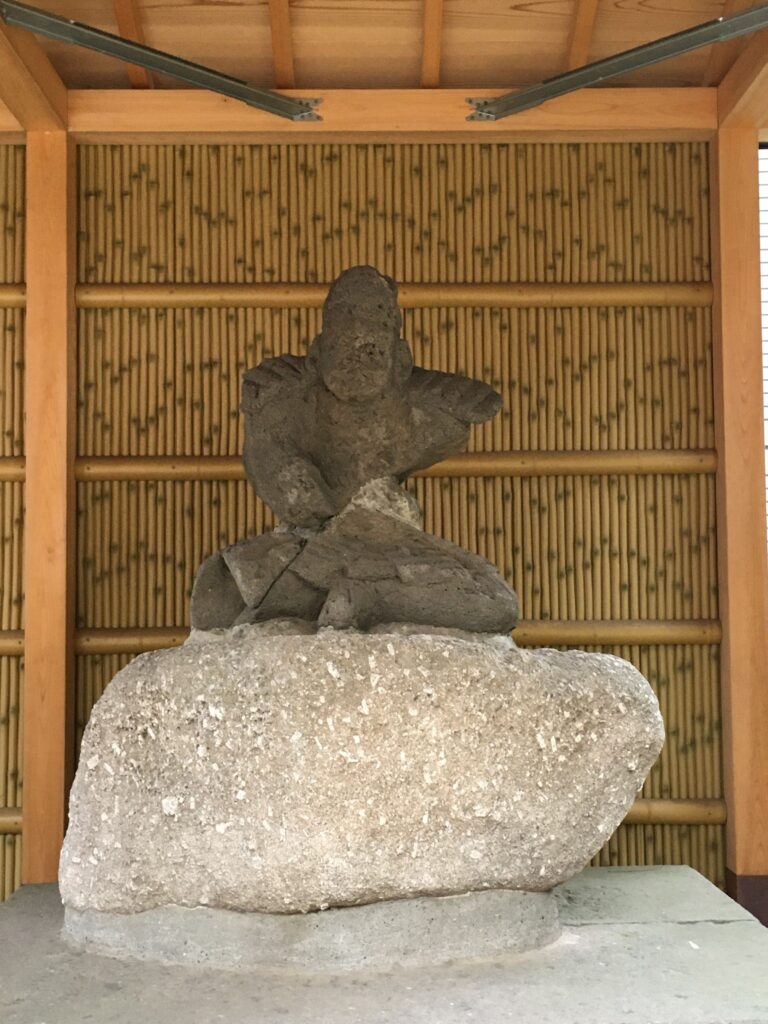

楠木正成公

後醍醐天皇の命に応じて兵を挙げ、室町幕府の大軍と戦った楠木正成の子孫は、

武蔵国の保谷に移り住み、尉殿大権現の分社の尉殿神社をお守りしたと伝えられています。

楠木正成の武功にあやかろうと、出征する若者が像の一部を砕いてお守りとし、

戦場に臨んだと伝えらえています。

日露戦争戦没者記念碑

日露戦争の戦勝を記念し、明治四十年に教育者である刑部真琴によって建立されました。

揮毫は日露戦争の総司令官、元帥、公爵で西郷隆盛の従弟である大山巌です。

撫龍

龍と玉を撫でて昇運を授かる撫龍があります。

子育て親子石

獅子頭

田無神社に保存されている獅子頭は、嘉永三年(1850年)に制作され、

元治元年(1864年)に修理されていることが獅子頭の内部に漆書きされています。

獅子頭が制作された時期は、田無村は宿場として最も繁栄し、天領(幕府直轄)農民として、

意気も盛んな時代でした。

養老畑碑

石碑は、養老畑が設けられた場所(現在の田無神社の裏手付近)に標識として、

安政元年(1854年)ごろに建てられたものです。

養老畑の由来は、田無村名主の下田半兵衛冨宅が、自分の所有地一町歩(約1ヘクタール)を、

村民に小作に出し、そこからあがる作徳を、

村内の七十歳以上の老人に小遣いとして与えました。

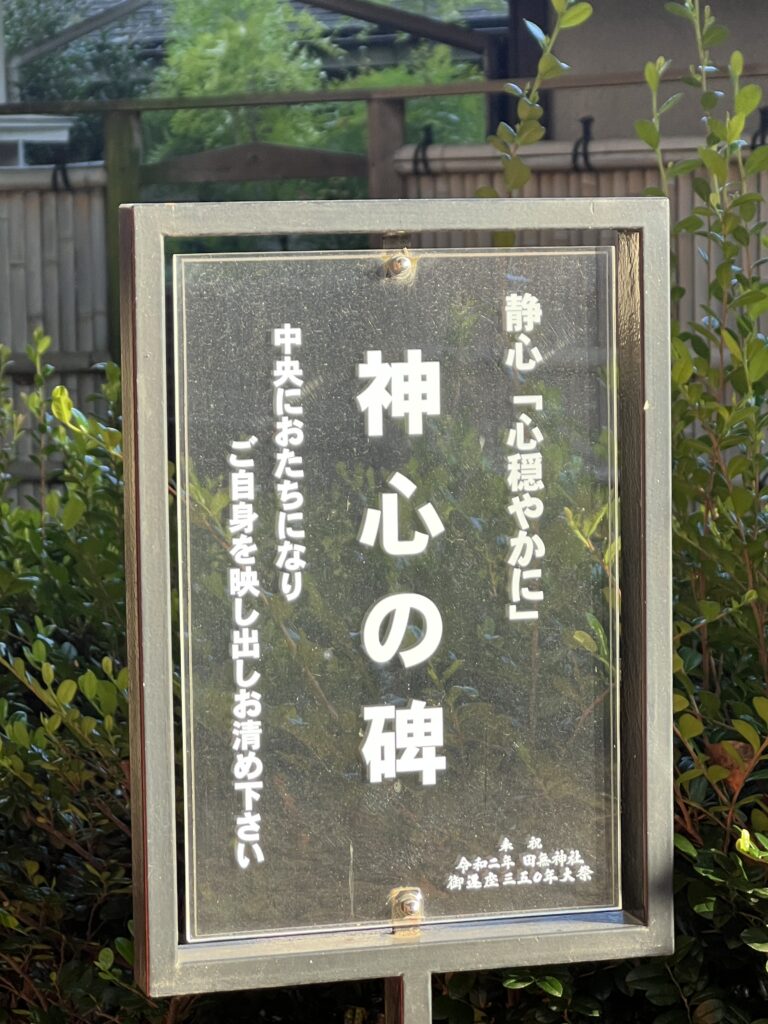

中央に立ち、自分自身を映し出すことで清めることができるそうです。

史跡・賀陽玄節(かやげんせつ)邸跡:案内

文政六年(1823年)に備前の池田藩侍医の賀陽玄節が諸国修行で立ち寄った田無に永住し、

以来名主譜代の待遇で田無の村医となりました。

田無神社と五木寛之

直木賞作家の五木寛之は、昭和二十七年(1952年)に九州から上京し、

一時期田無神社の床下を住処にしていたそうです。

谷戸(やと)の歴史と田無(たなし)の由来

田無(たなし)の地名の語源は様々な説がありますが、

この地域一帯が「田の無い」ところというのが一般的な解釈です。

田無発祥の地は、水の便に恵まれた谷戸地域であったといわれています。

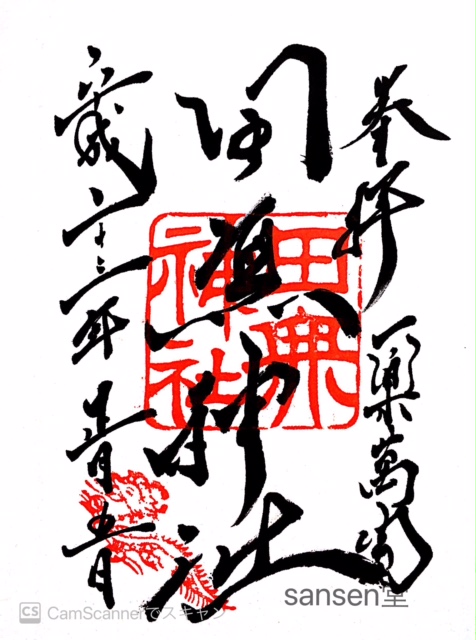

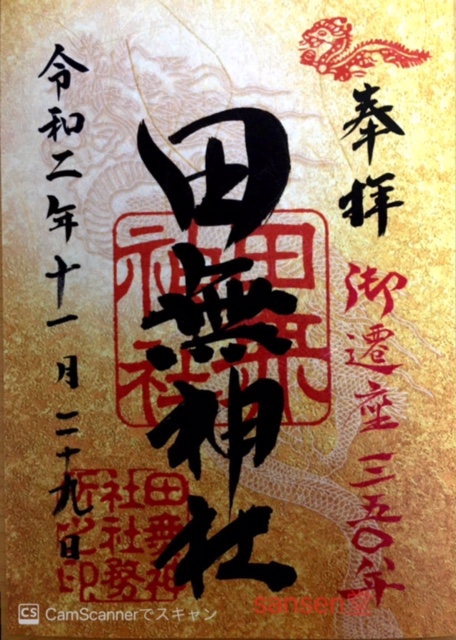

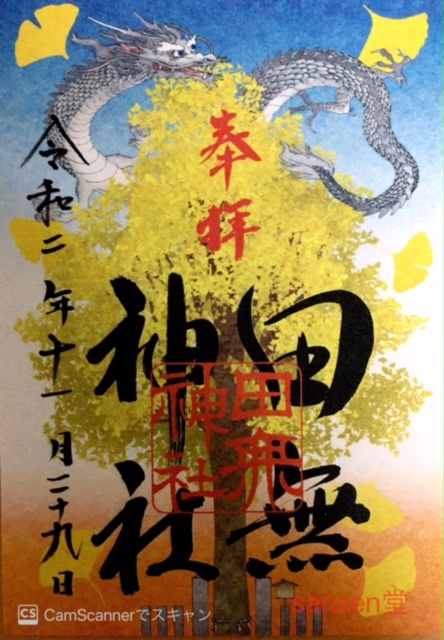

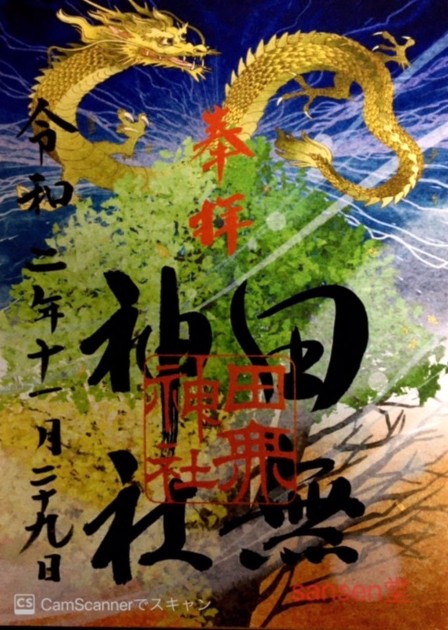

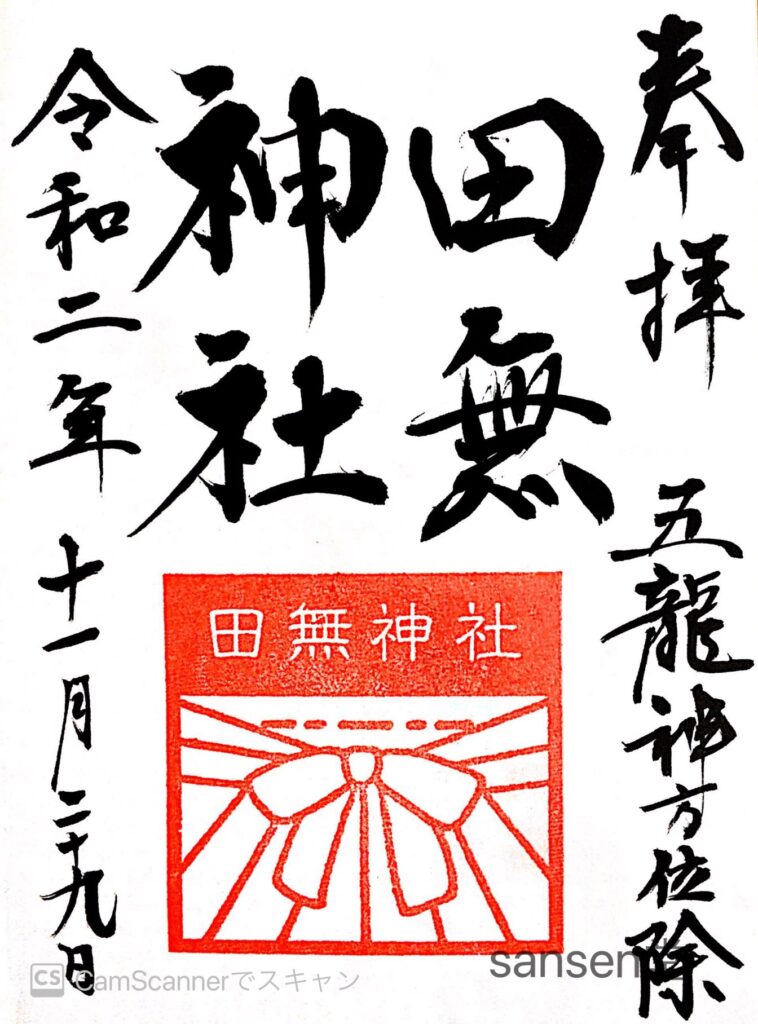

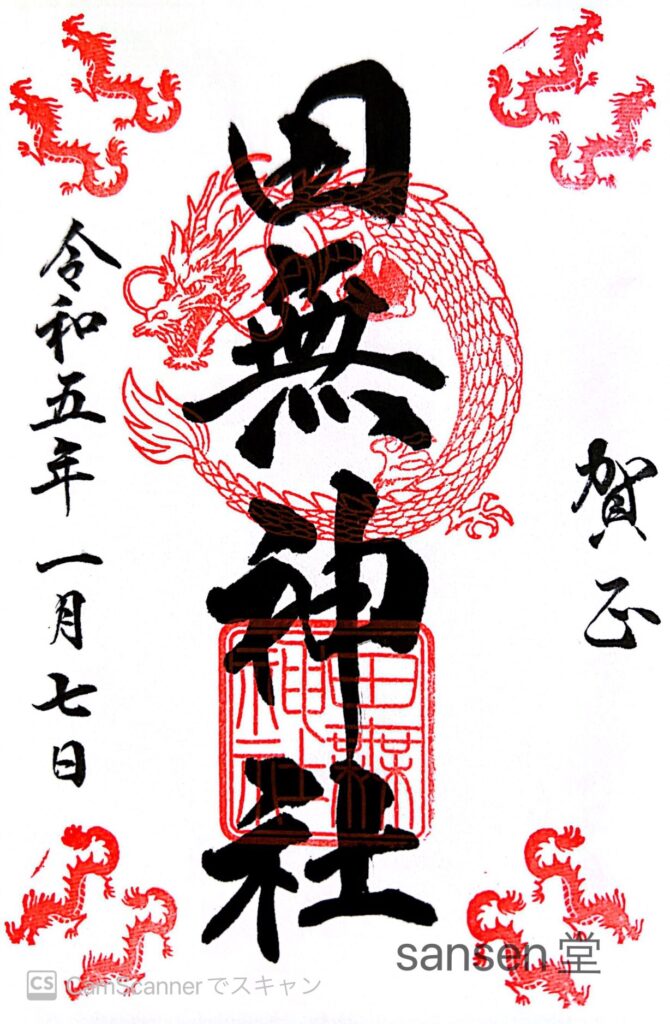

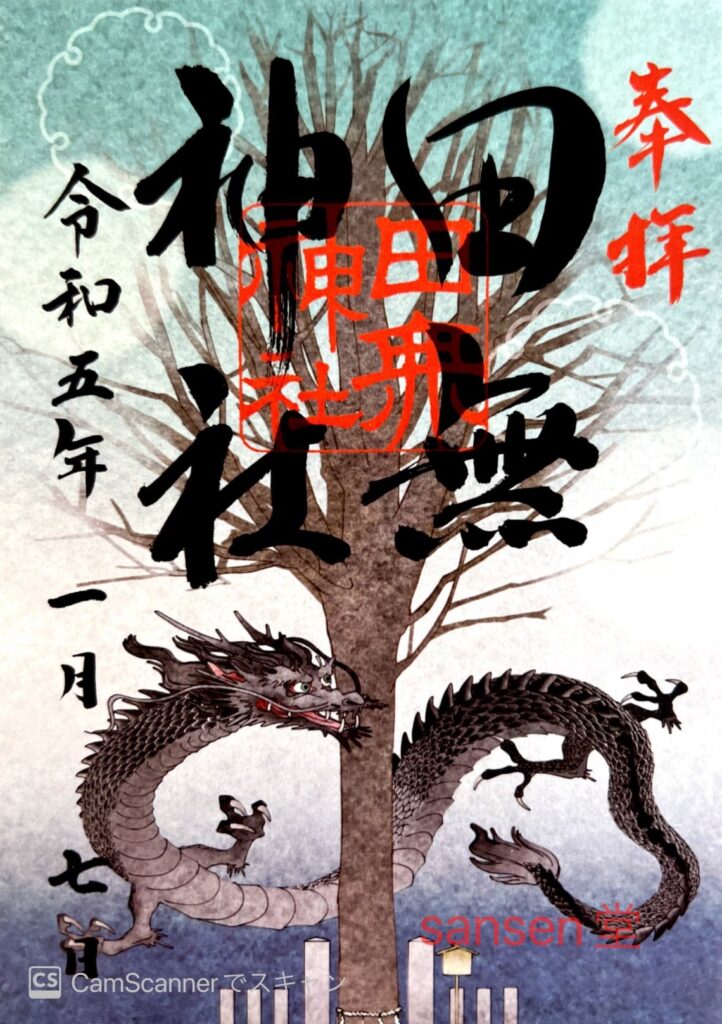

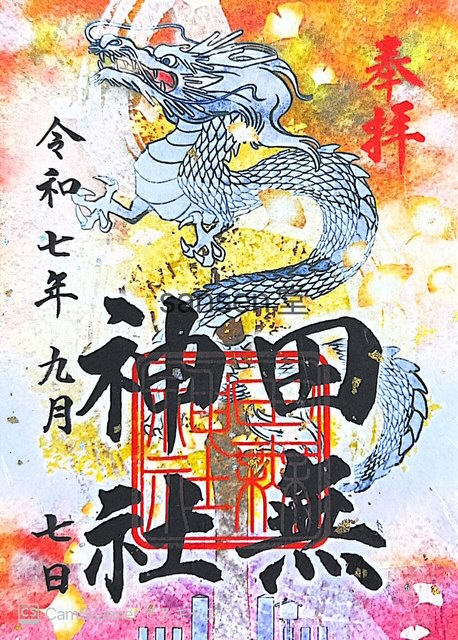

田無神社のご朱印

平成二十三年拝受:ご朱印

令和二年拝受:御遷座350年ご朱印

令和二年拝受:限定ご朱印

令和二年拝受:限定ご朱印

令和二年拝受:五龍神方位除・ご朱印

令和五年拝受:正月ご朱印

令和五年拝受:睦月限定ご朱印

令和七年拝受:秋季限定ご朱印

令和七年拝受:授与品ご朱印ケース

社務所:ご朱印案内看板

神社情報

- 住所:東京都西東京市田無町3-7-4

- アクセス:西武新宿線田無駅北口徒歩約6分

- HP:https://www.tanashijinja.or.jp/index.php

ご覧頂きましてありがとうございます。