Contents

- 1 江戸城と皇居外苑(こうきょがいえん)

- 1.0.1 由緒

- 1.0.2 二重橋(にじゅうばし)

- 1.0.3 皇居正門

- 1.0.4 伏見櫓

- 1.0.5 国指定重要文化財:外桜田門(そとさくらだもん)

- 1.0.6 桜田濠

- 1.0.7 凱旋濠(がいせんぼり)

- 1.0.8 祝田橋(いわいだばし)石垣

- 1.0.9 皇居外苑と外桜田門

- 1.0.10 皇居外苑:楠木正成像

- 1.0.11 坂下門(さかしたもん)

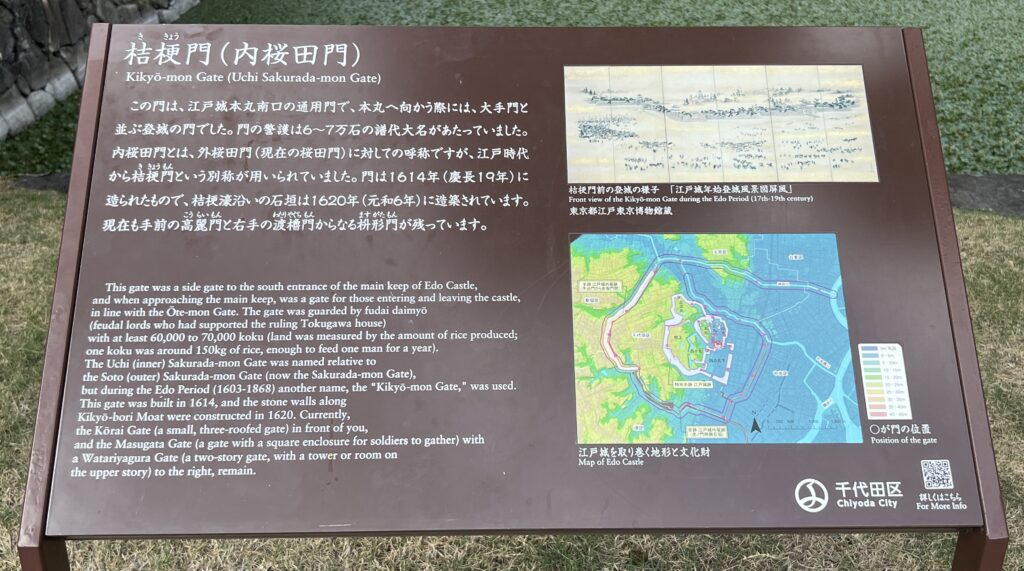

- 1.0.12 桔梗門(ききょうもん:内桜田門)

- 1.0.13 巽櫓(たつみやぐら)

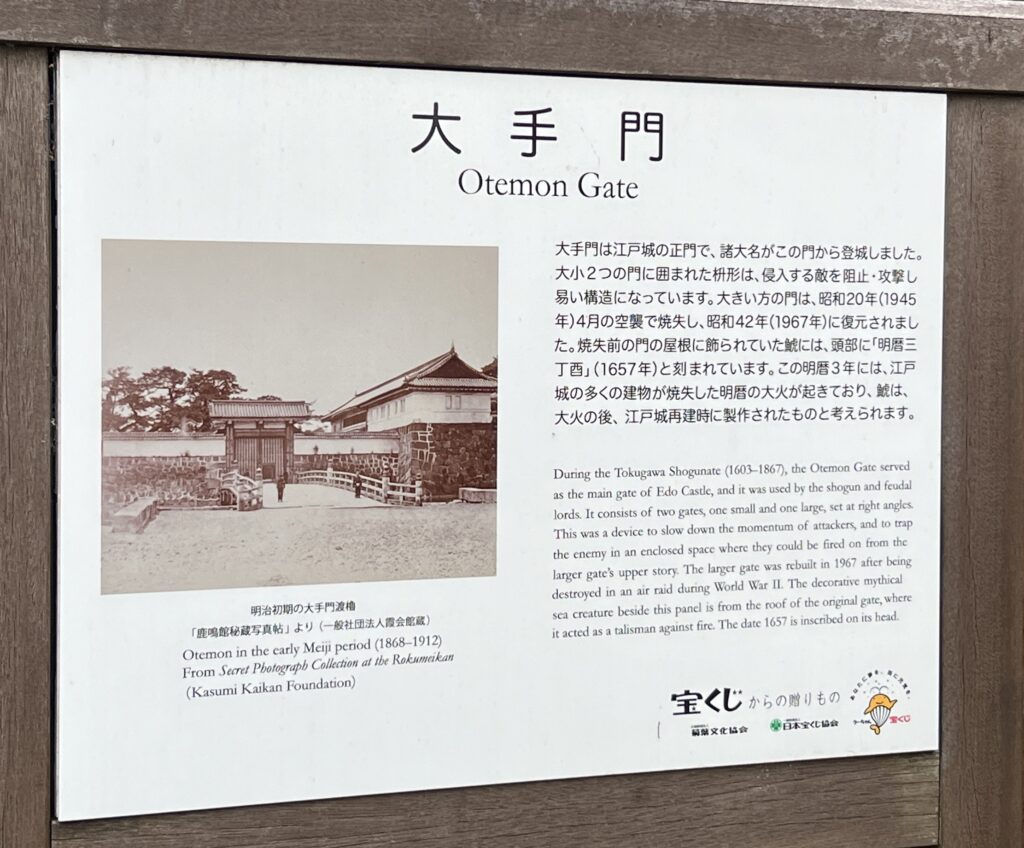

- 1.0.14 大手門(おおてもん)

- 1.0.15 同心番所(どうしんばんしょ)

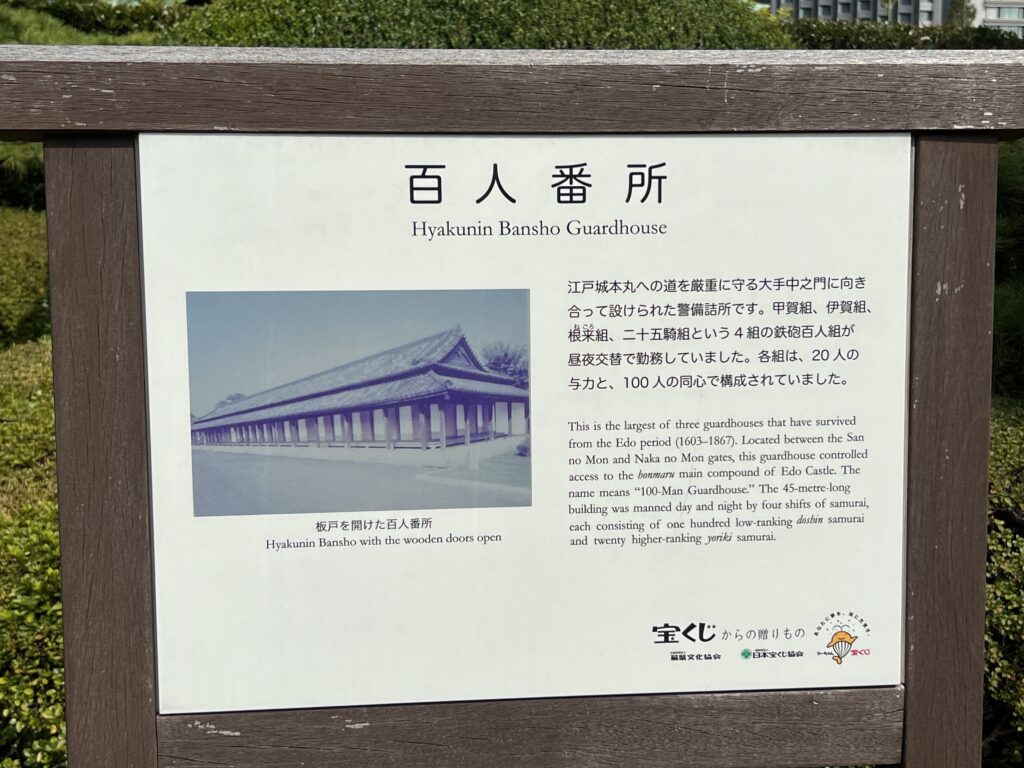

- 1.0.16 百人番所

- 1.0.17 中之門跡

- 1.0.18 大番所(おおばんしょ)

- 1.0.19 中雀門跡

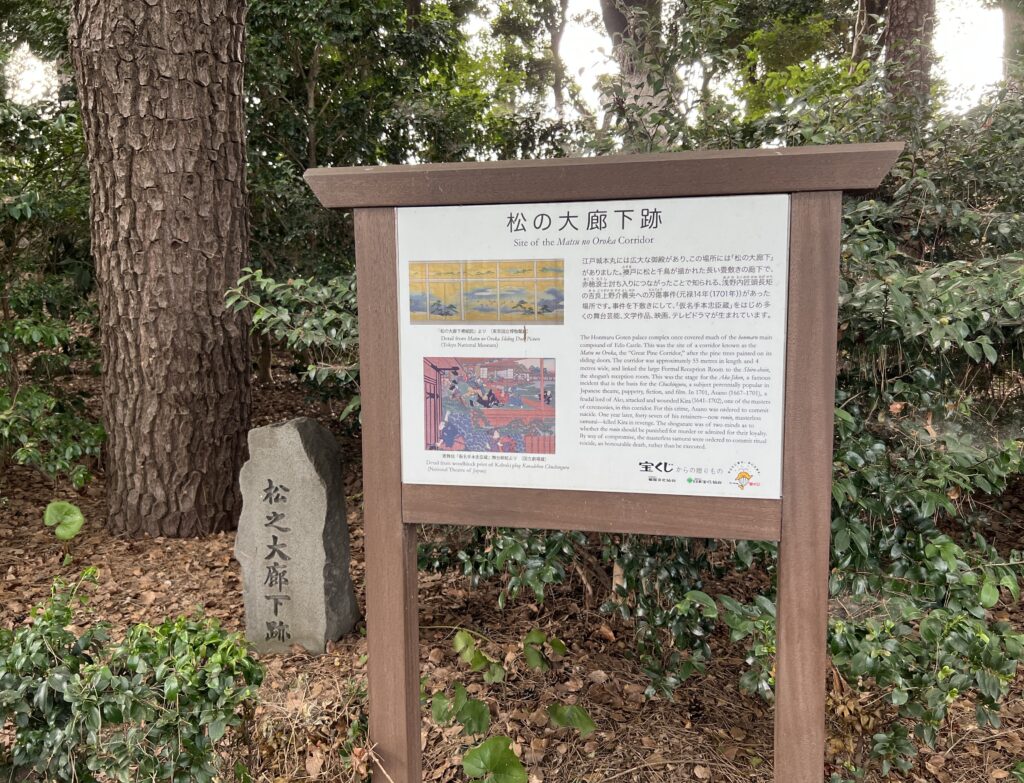

- 1.0.20 本丸御殿跡

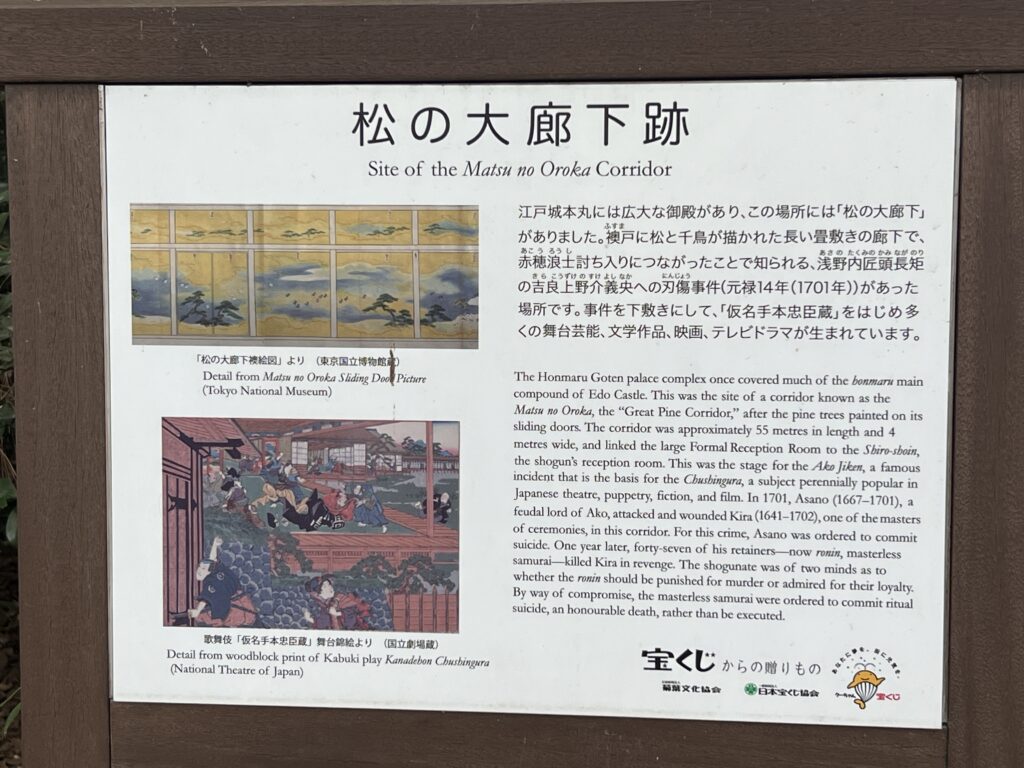

- 1.0.21 本丸御殿・松之大廊下跡

- 1.0.22 天守台

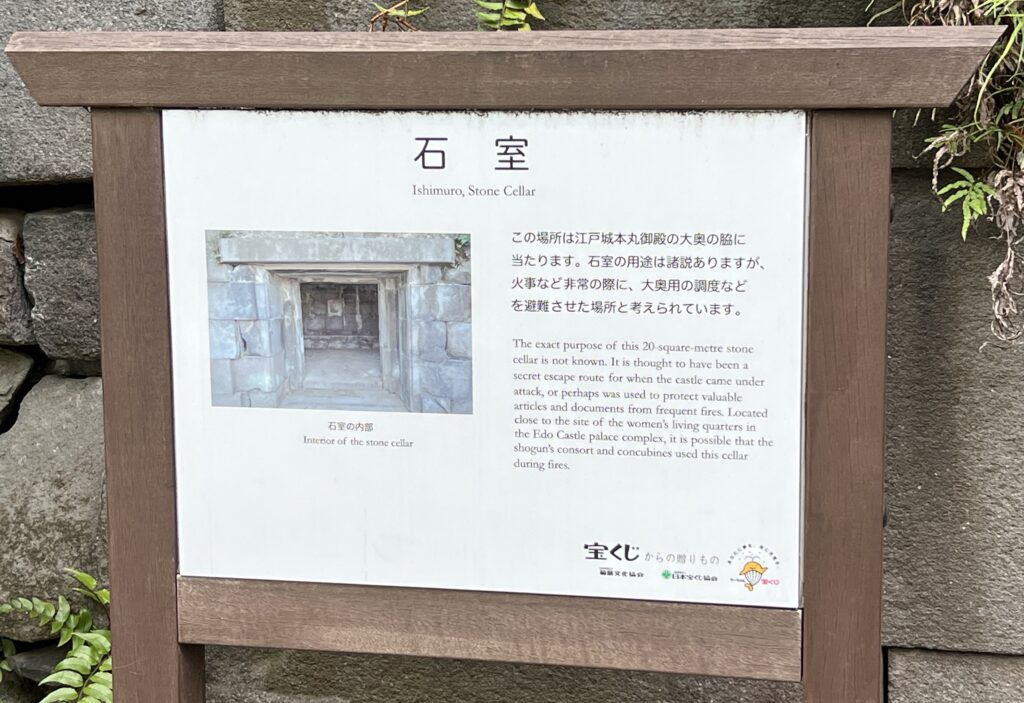

- 1.0.23 石室(いしむろ)

- 1.0.24 桃華楽堂(とうかがくどう)

- 1.0.25 宮内庁書陵部

- 1.0.26 下梅林坂門跡

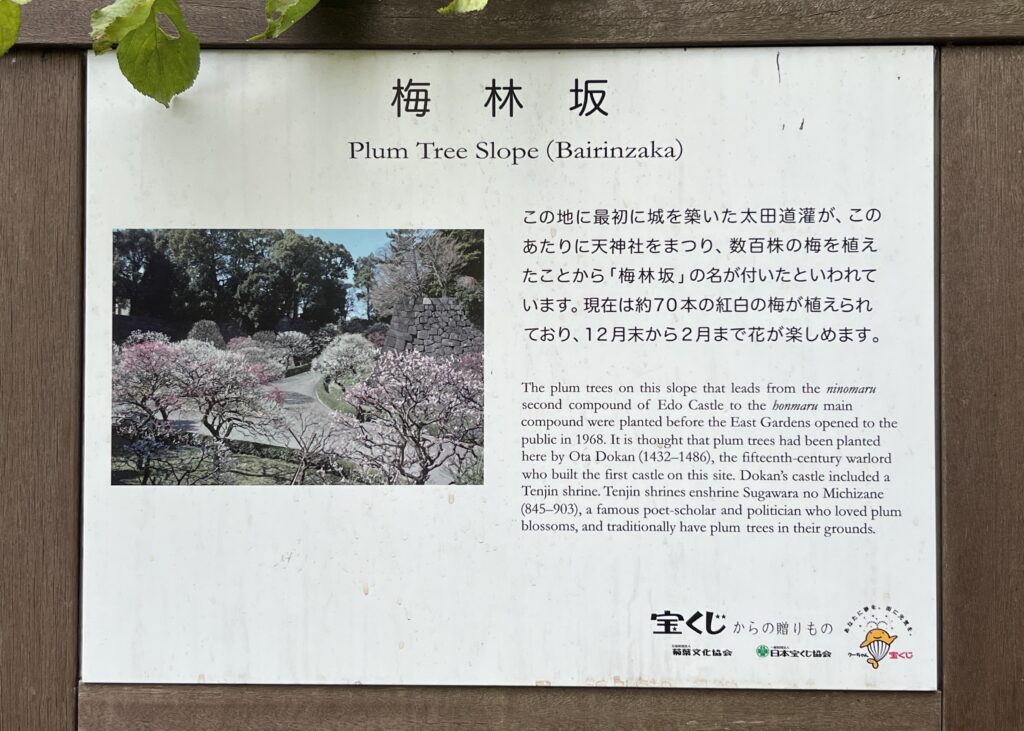

- 1.0.27 梅林坂(ばいりんざか)

- 1.0.28 北詰橋門(きたはねばしもん)

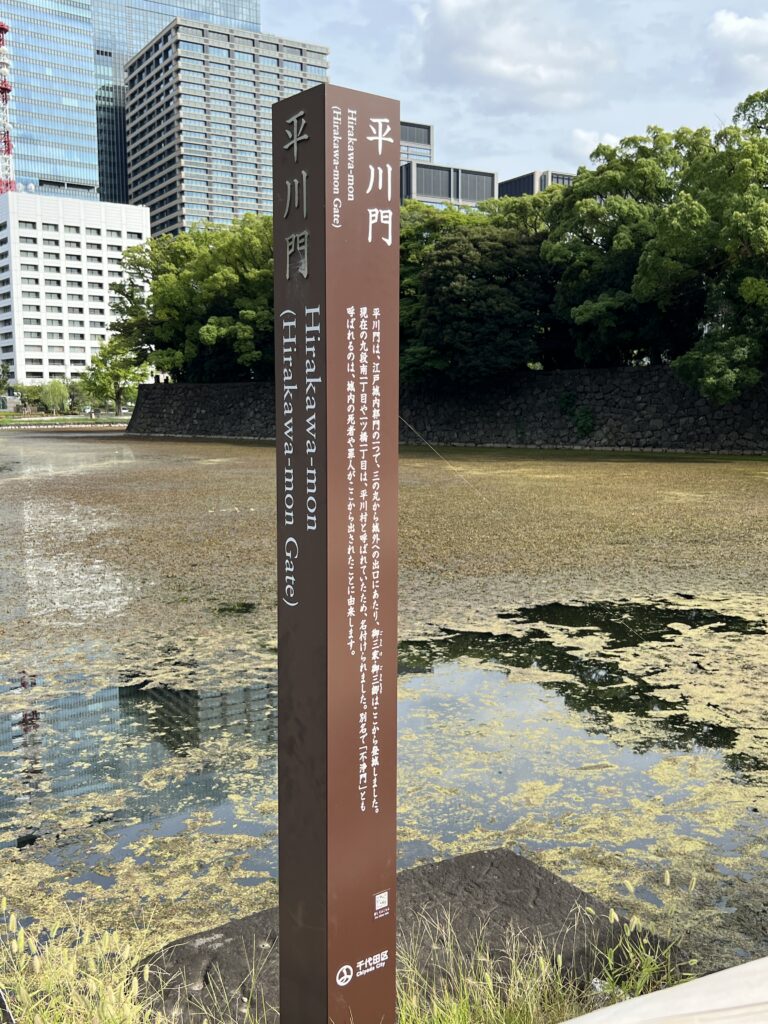

- 1.0.29 平川門(ひらかわもん)

- 1.0.30 平川橋

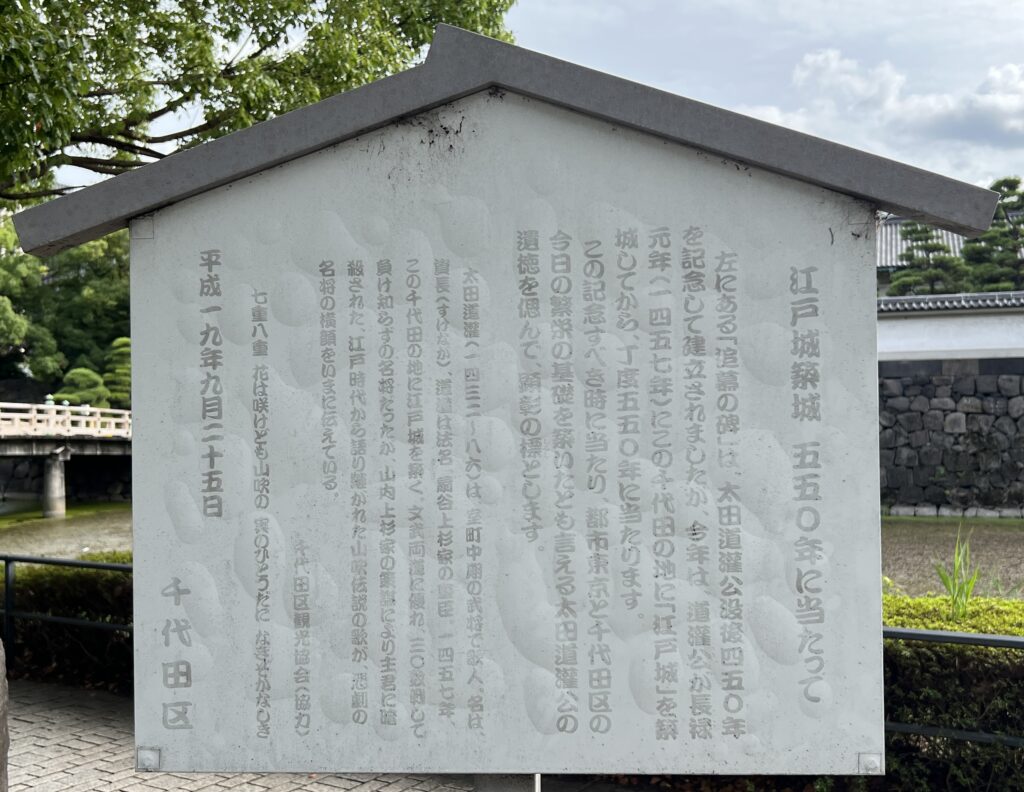

- 1.0.31 太田道灌公追慕の碑

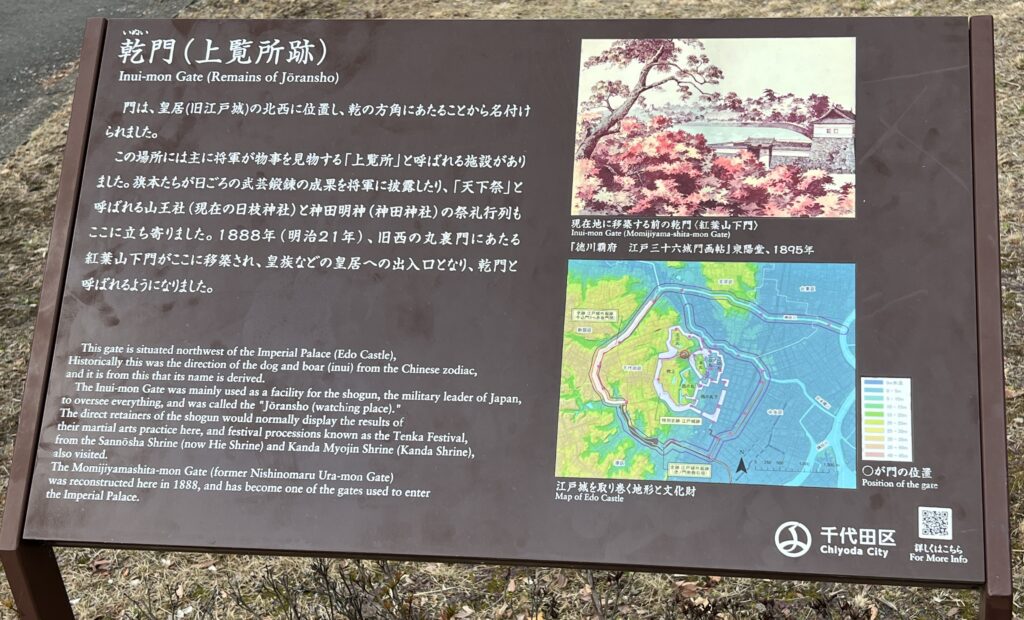

- 1.0.32 乾門(いぬいもん:上覧所跡)

- 1.0.33 和気清麻呂像

- 1.0.34 震災イチョウ

- 1.0.35 半蔵門(はんぞうもん)

- 1.0.36 千鳥ヶ淵

- 2 江戸城情報

江戸城と皇居外苑(こうきょがいえん)

江戸城跡の皇居東御苑や皇居外苑は一般に通年公開されています。

皇居乾通りは、春と秋に一般公開されています。

由緒

現在の江戸城の前身は、康正三年(1457年)に麹町台地の東端に、

扇谷上杉家の家臣である太田道灌の築いた平山城です。

天正十八年(1590年)に徳川家康が江戸城に入城した後は徳川家の居城になりました。

慶長八年(1603年)に徳川家康が江戸幕府を開いてからは天下普請によって拡張されました。

神田山を崩して日比谷入江を完全に埋め立て、町割を実施しました。

日本橋を架橋しました。

明治元年(1868年)に江戸城は明治新政府軍に明け渡され、

東京城(とうけいじょう)に改名されました。

昭和二十三年(1948年)に皇居と改称されました。

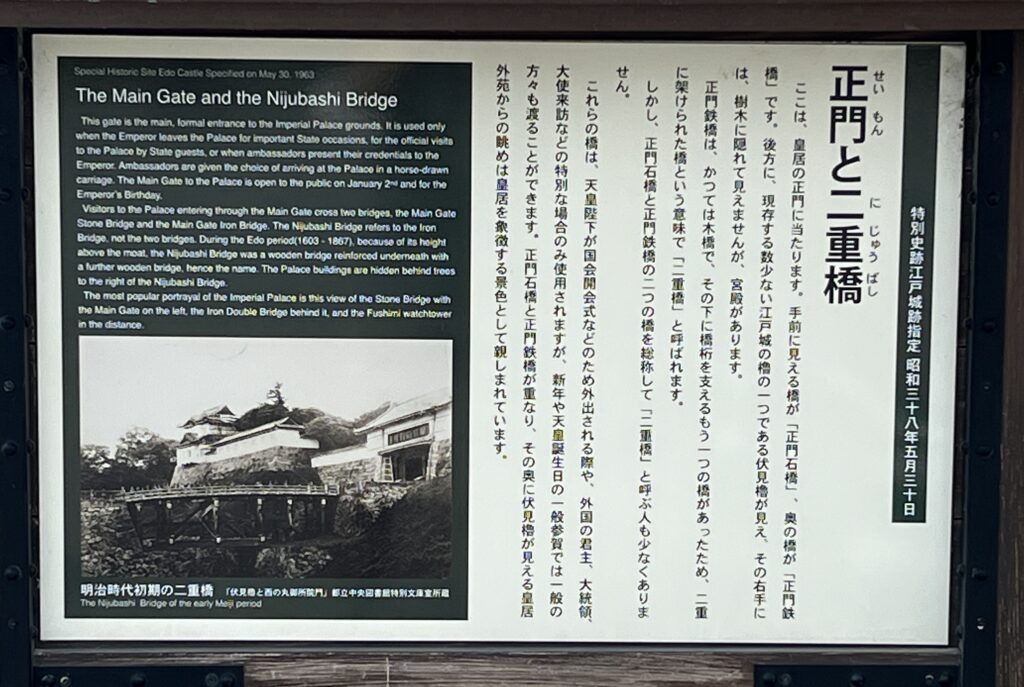

二重橋(にじゅうばし)

手前に見える橋が『正門石橋』で、奥の橋が『正門鉄橋』です。

奥に伏見櫓が見えます。正門鉄橋がかつては木橋で、

その下に橋桁を支えるもう一つの橋があったため、

二重に架けられた橋という意味で『二重橋』と呼ばれています。

天皇陛下が国会開会式などのために外出される際や、外国の君主、大統領、

大使来訪などの特別な場合のみ使用されますが、

新年や天皇誕生日の一般参賀では、一般の方も渡ることができます。

丸の内警察署祝田町見張所の建物がありました。

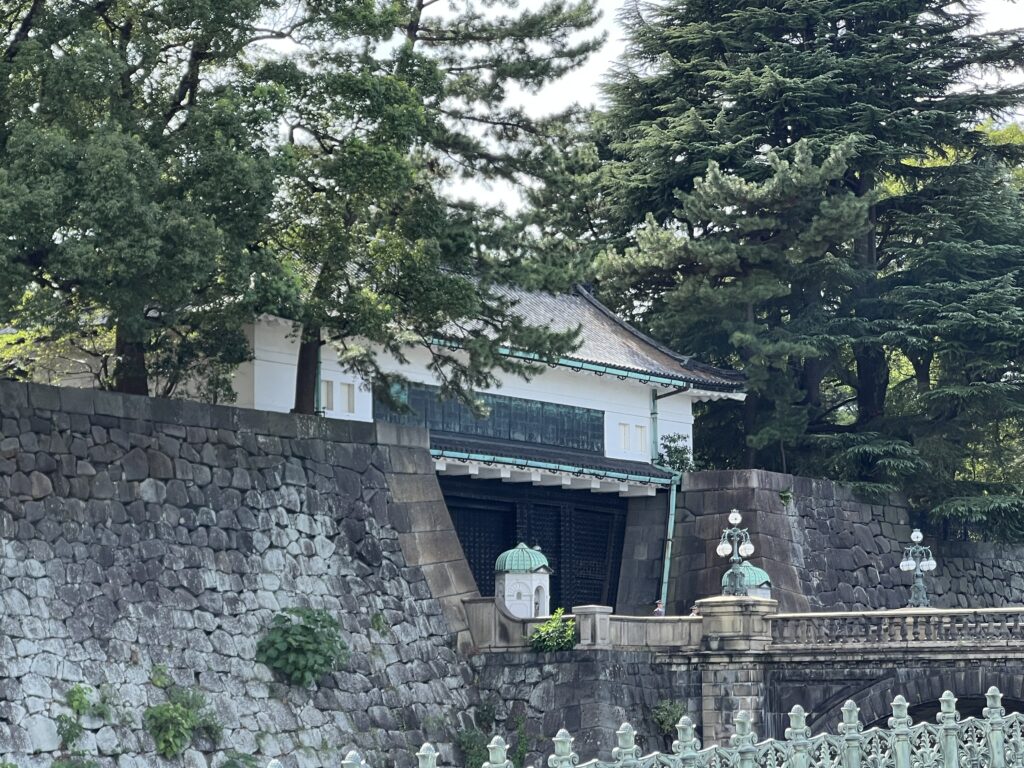

皇居正門

伏見櫓

国指定重要文化財:外桜田門(そとさくらだもん)

桜田の名はこの地が古代に桜田郷と呼ばれていたことに由来します。

徳川家康の江戸入国直後の絵図には「小田原口」と記載されています。

慶長十九年(1614年)に真壁藩藩主浅野長重によって築かれ、

寛永年間(1624年~1644年)に門が建築されました。

外側の高麗門と内側の渡櫓門の二重構造になっており、桝形を構成していました。

大正十二年(1923年)の関東大震災で破損し、復元されました。

万延元年(1860年)に大老井伊直弼が脱藩した元水戸藩士に暗殺された、

桜田門外の変が起こりました。

桜田門に面する場所には、昭和六年(1931年)以来警視庁の庁舎(上の写真)があります。

国道一号線を挟んで法務省旧本館もあります。

桜田濠

凱旋濠(がいせんぼり)

日露戦争の戦勝記念として皇居外苑を縦断する凱旋(がいせん)道路(現在の内堀通り)と、

祝田口(いわいだぐち)と祝田橋(いわいだばし)が造られました。

その際祝田橋と桜田門の間が凱旋濠となりました。

祝田橋(いわいだばし)石垣

祝田橋石垣からは、ビルの間の東京タワーを見ることができました。

皇居外苑と外桜田門

皇居外苑には江戸時代には諸大名の屋敷がありました。

明治二十二年(1889年)にに宮城前広場として完成しました。

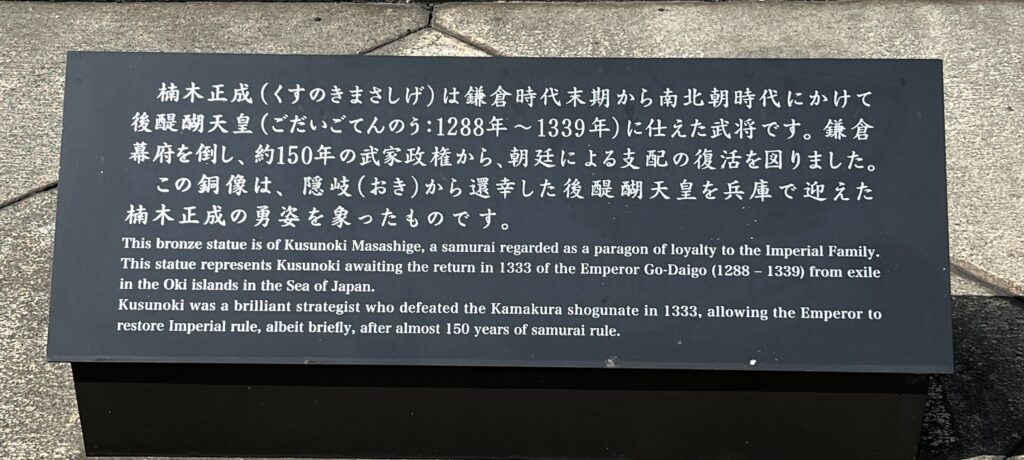

皇居外苑:楠木正成像

楠木正成像は高さ約四メートル、台座を含めると約八メートルの高さを誇ります。

明治三十三年(1900年)に竣工しました。別子銅山開坑二百周年事業として、

住友より献納されました。

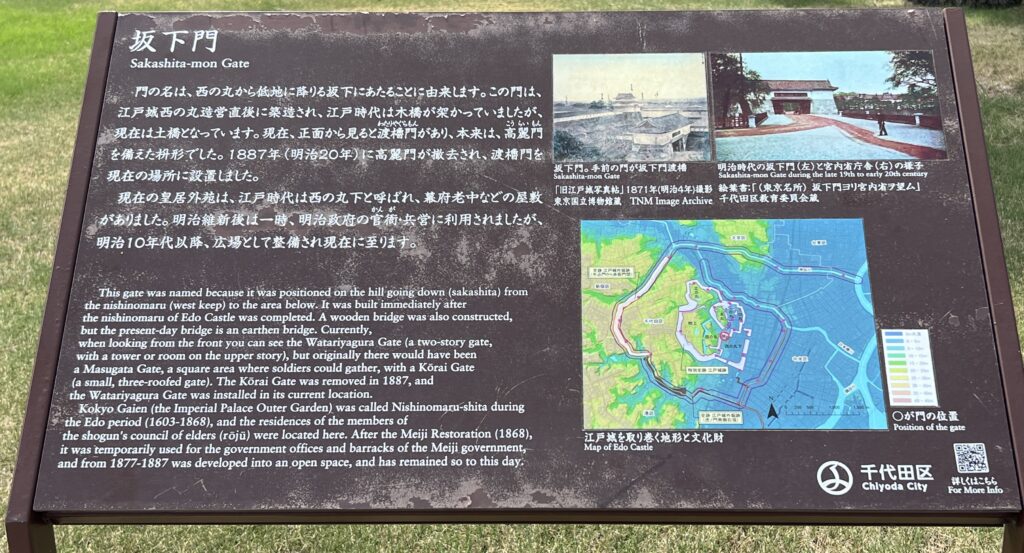

坂下門(さかしたもん)

門の名前は西の丸から低地に降りる坂下にあたることに由来し、

江戸城西の丸造営直後に築造され、江戸時代には木橋が架かっていましたが、

現在は土橋となっています。

現在正面から見ると渡櫓門(わたりやぐらもん)があり、本来は高麗門を供えた桝形でしたが、

明治二十年(1887年)に高麗門が撤去され、渡櫓門を現在の場所に設置しました。

桔梗門(ききょうもん:内桜田門)

桔梗門は江戸城本丸南口の通用門で、本丸へ向かう際には、大手門と並ぶ登城の門でした。

門は慶長十九年(1614年)に造られたもので、

桔梗濠沿いの石垣は元和六年(1620年)に造築されています。

巽櫓(たつみやぐら)

大正十二年(1923年)の関東大震災で損壊したものを解体して復元されました。

大手門(おおてもん)

大手門は江戸城本丸登城の正門で、城門警護は十万石以上の譜代大名が務めていました。

門の建設は慶長十一年(1606年)に藤堂高虎が行ったとされ、

明暦三年(1657年)の明暦の大火で焼失した後、万治二年(1659年)に再建されました。

渡櫓門は昭和二十年(1945年)の空襲で焼失して、昭和41年(1966年)に再建されました。

大小二つの門に囲まれた桝形は侵入する敵を阻止し、攻撃し易い構造になっています。

焼失前の門の屋根に飾られていた鯱には頭部に『明暦三年酉』と刻まれており、

明暦の大火の後、江戸城再建時に製作されたものと考えられます。

大手濠には野生の鳥が休んでいました。

同心番所(どうしんばんしょ)

「番所」とは警備詰所のことで、江戸城にあった番所のうち、百人番所、大番所、

同心番所の三つが残っています。

百人番所

江戸城本丸への道を厳重に守る大手中之門に向き合って設けられた警備詰所です。

甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組という四組の鉄砲百人組が、

昼夜交替で勤務していました。各組は二十人の与力と、百人の同心で構成されていました。

中之門跡

中之門は本丸御殿への登城口で、門の上には渡櫓が配置されていました。

大番所(おおばんしょ)

大番所は大手中之門の内側に設けられていた警備詰所です。

位の高い武士が勤務していました。

昭和四十三年(1968年)に江戸時代の姿に復元されました。

中雀門跡

文久三年(1863年)の火災で本丸御殿が焼けた時に類焼し、石垣の表面は熱で焼かれました。

徳川御三家も門の手前で乗り物から降りなければいけませんでした。

本丸御殿跡

本丸御殿は慶長十一年(1606年)に完成しました。文久三年(1863年)に焼失して以降、

本丸御殿は再建されず、機能を西ノ丸御殿に移しました。

本丸御殿・松之大廊下跡

松の大廊下は襖戸に松と千鳥が描かれた長い畳敷きの廊下で、

元禄十四年(1701年)に浅野内匠頭の吉良上野介による刃傷事件の舞台でもあった場所です。

天守台

現在の天守台は、明暦の大火(1657年)により焼失した後、

天守再建を目指して万治元年(1659年)に築かれたものです。

幕府内で天守は不要との結論が下され、その後天守は建てられませんでした。

天守台から本丸御殿跡の眺めです。

石室(いしむろ)

石室は江戸城本丸御殿の大奥の脇に当たります。

石室の用途は、火事などの非常の際に、大奥用の調度などを避難させた場所と考えられます。

桃華楽堂(とうかがくどう)

昭和四十一年(1966年)に香淳皇后の還暦を記念して建てられました。

香淳皇后のお印の「桃」にちなんで命名された音楽堂です。

屋根はデッセンの花弁を象り、八つある壁面は、各面とも大きく羽ばたく鳥を中央に、

それぞれ日月星、松竹梅、楽の音などをイメージした図柄が陶片で描かれています。

宮内庁書陵部

本丸跡にある宮内庁書陵部で、皇室関係の文書や資料などの管理と編修を行っています。

下梅林坂門跡

大奥の通用門でした。

梅林坂(ばいりんざか)

最初に城を築いた太田道灌が、このあたりに天神社を祀り、数百株の梅を植えたことから、

梅林坂の名が付いたといわれています。

北詰橋門(きたはねばしもん)

現在は高麗門のみ残りますが、江戸時代は桝形門の形式をとっていました。

東の平川濠と西の乾濠を分ける土橋となっており、

橋になっているのは僅か5~6メートルの部分ですが、

江戸時代にはほとんど跳ね上がった状態だったそうです。

平川門(ひらかわもん)

平川門は、御殿に勤めていた奥女中などの通用門として使用されていました。

大手門と同様、厳重な防御の構造になっています。

小さな脇門は、平河濠の中に伸びた「帯曲輪」と呼ばれる細長い渡り堤につながっています。

江戸時代は、御三家・御三卿はここから登城します・

別名「不浄門」と呼ばれるのは、城内の死者や罪人がここから出されたことに由来します。

平川橋

平川橋は平川門につながり、皇居東御苑の入口になります。

太田道灌公追慕の碑

平川門のそばにある太田道灌公追慕の碑は、

平成十九年(2007年)に太田道灌没後450年を記念して、建立されました。

平成十九年は、太田道灌が長禄元年(1457年)に江戸城を築城してから550年に当たります。

乾門(いぬいもん:上覧所跡)

乾門(いぬいもん)は江戸城の北西に位置し、乾の方角にあたることから名付けられました。

明治二十一年(1888年)に旧西の丸裏門にあたる紅葉山下門が移築されました。

乾門には主に将軍が物事を見学する「上覧所」と呼ばれる施設がありました。

旗本たちが日ごろの武芸鍛錬の成果を将軍に披露したり、

「天下祭」と呼ばれる山王社(日枝神社)と神田明神(神田神社)の祭礼行列も立ち寄りました。

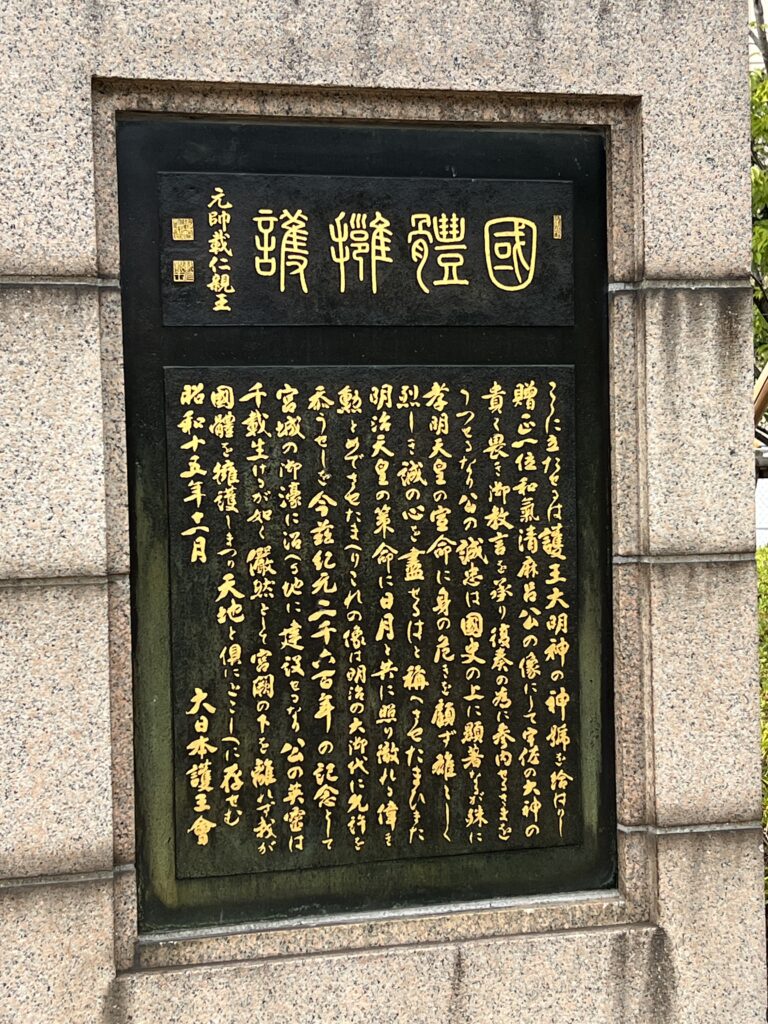

和気清麻呂像

和気清麻呂(わけのきよまろ)像は昭和十五年(1940年)に製作されました。

和気清麻呂は、神護景雲三年(769年)に道鏡(どうきょう)が皇位をうかがった時、

宇佐八幡宮の神託を聞き、野望を挫いた事で有名です。

紀元2600年記念事業として、楠木正成像とともに建立されました。

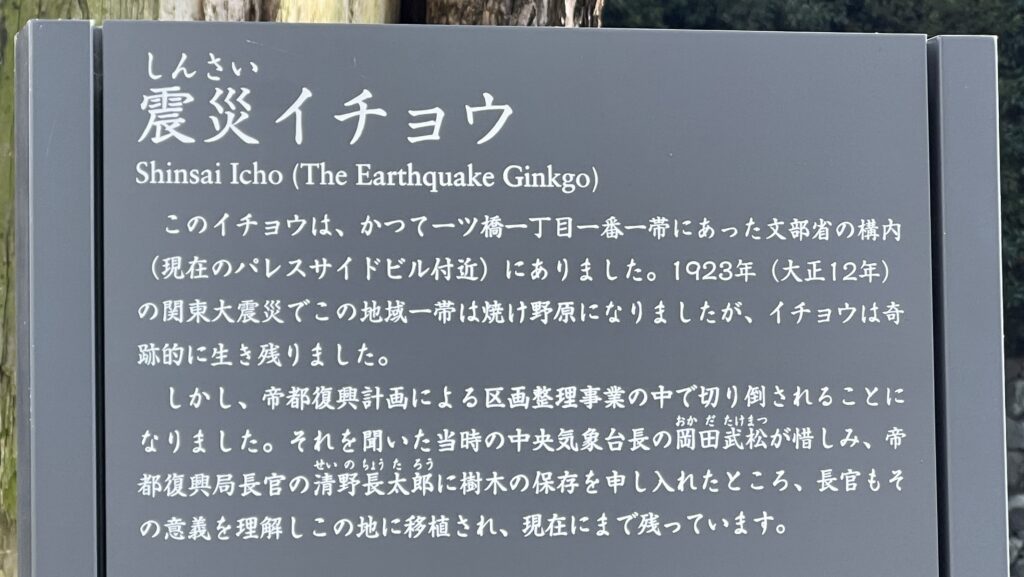

震災イチョウ

かつて一ツ橋一丁目一番一帯にあった文部省の構内にありました。

大正十二年(1923年)の関東大震災でも生き残ったイチョウです。

帝都復興計画による区画整理事業の中で切り倒されるところを、

当時の中央気象台長の岡田武松が惜しみ、この地に移植されて残っています。

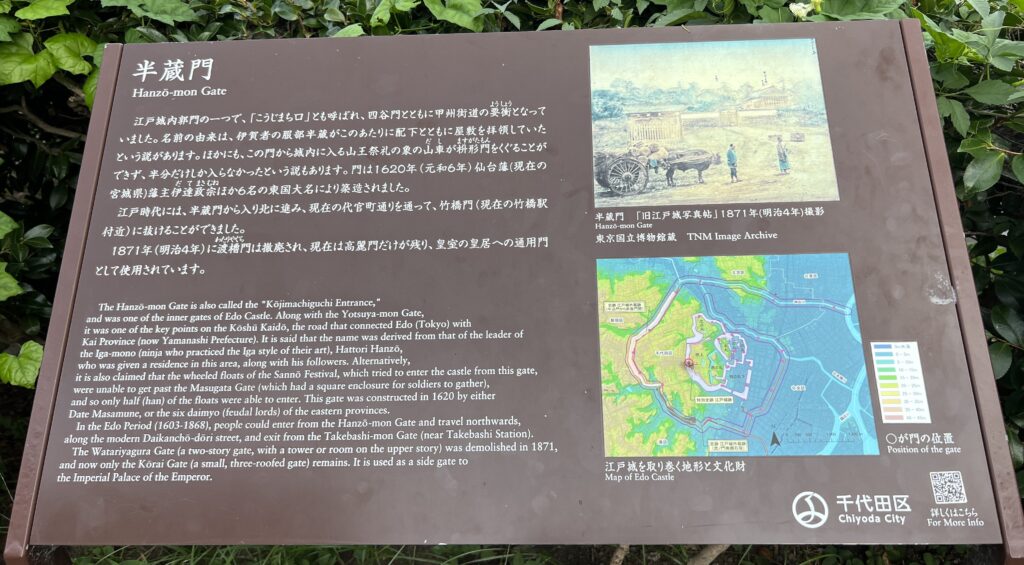

半蔵門(はんぞうもん)

江戸城内郭門(くるわもん)の一つで、「こうじまち口」とも呼ばれ、

四谷門とともに甲州街道の要衝となっています。名前の由来は、

伊賀者の服部半蔵がこのあたりに配下とともに屋敷を拝領していたという説があります。

門は元和六年(1620年)に仙台藩藩主伊達政宗ほか六名の東国大名により築造されました。

明治四年(1871年)に渡櫓門(わたりやぐらもん)は撤廃され、現在は高麗門だけが残り、

皇室の皇居への通用門として使用されています。

千鳥ヶ淵

乾門から代官町通りを千鳥ヶ淵に沿って歩くと、首都高を見ることが出来ます。

江戸城情報

- 住所:東京都千代田区千代田1-3(本丸休憩所)

- アクセス:東京メトロ千代田線桜田門駅(桜田門最寄り)

東京メトロ千代田線二重橋駅(皇居外苑最寄り)

江戸城周辺

国指定重要文化財:明治生命館

皇居外苑のそばに、国指定重要文化財の明治生命館があります。

昭和九年(1934年)に三年七ヶ月の歳月をかけて竣工しました。

建築家の岡田信一郎の設計です。

法曹会館(ほうそうかいかん)

法曹会館は昭和十一年(1936年)に藤村朗の設計で建てられました。

霞が関一丁目1番地にあり、昭和初期の名建築のひとつとされます。

国立劇場(こくりつげきじょう)

昭和四十一年(1966年)に竣工しました。校倉造の正倉院を模した造りが特徴で、

歌舞伎、文楽、日本舞踊、雅楽などの主催公演が行われています。

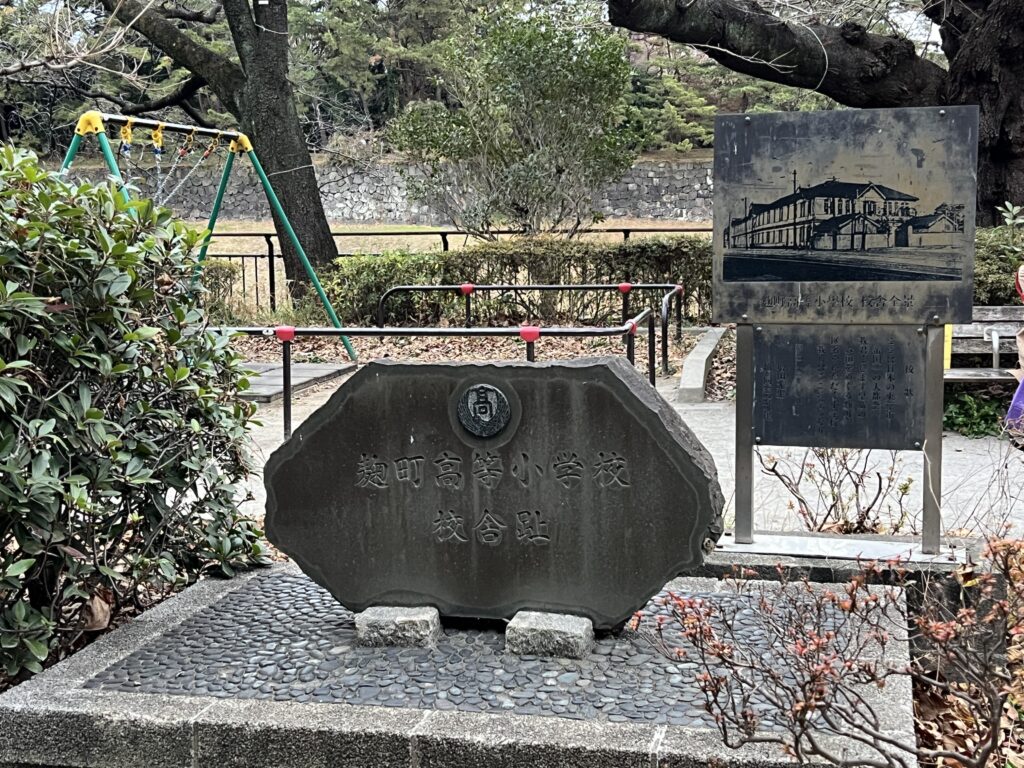

麹町高等小学校校舎址

半蔵門そばの千鳥ヶ淵公園児童遊園内には、「麴町高等小学校校舎址」の碑があります。

現在の千代田区立麹町小学校です。

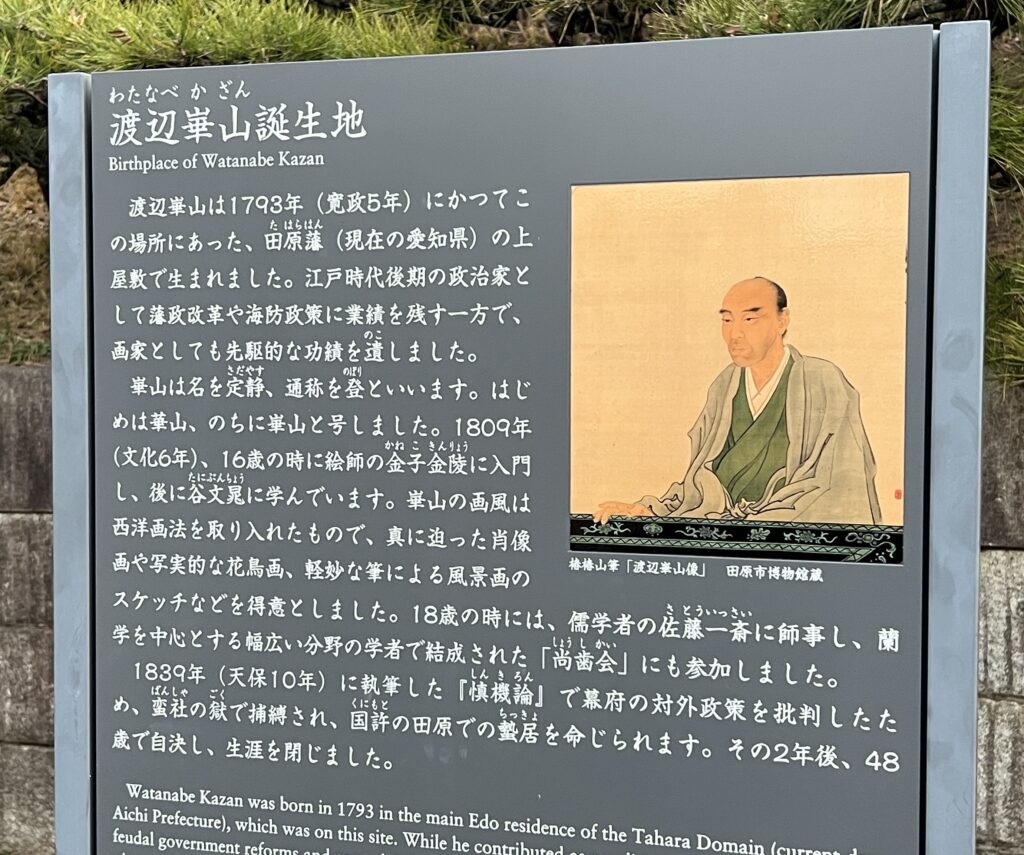

渡辺崋山生誕地(三宅坂小公園)

渡辺崋山は寛政五年(1793年)に田原藩の上屋敷で生まれました。江戸時代後期の政治家で、

藩政改革や海防政策に業績を残しました。

天保十年(1839年)に執筆した「慎機論」で幕府の対外政策を批判したため、

蛮社の獄で捕縛され、四十八歳で自決しました。

国指定重要文化財:東京駅丸の内駅舎

大正三年(1914年)に開業しました。昭和二十年の空襲で屋根等が焼失しました。

平成二十四年(2012年)創建当時の姿に復原されました。

井上勝(いのうえまさる)像(東京駅丸の内口)

日本の鉄道の父と呼ばれる井上勝の銅像は、本山白雲の原型制作により、

大正三年(1914年)に設置されましたが、

戦時中の昭和十九年(1944年)に金属供出で撤去されました。

昭和三十四年(1959年)に朝倉文夫の制作により再建されました。

ご覧頂きましてありがとうございます。