Contents

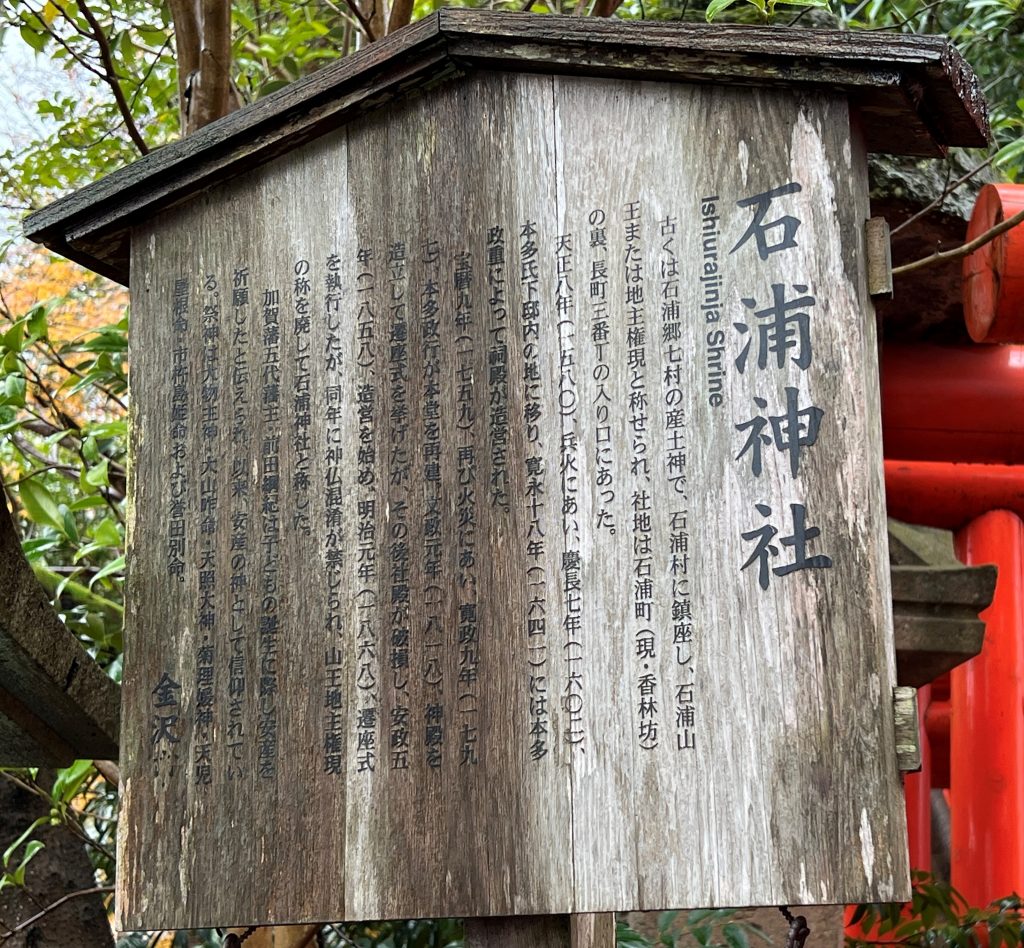

金沢最古の宮:石浦神社(いしうらじんじゃ)

石浦神社のゆるきゃら:きまちゃん

石浦神社のゆるキャラ「きまちゃん」です。ご朱印の敷き紙にも描かれていました。

由緒

二千二百年前に草創され、越乃國三輪神社として下石浦村(現・長町)に社祠と建てたのが、

由緒となります。

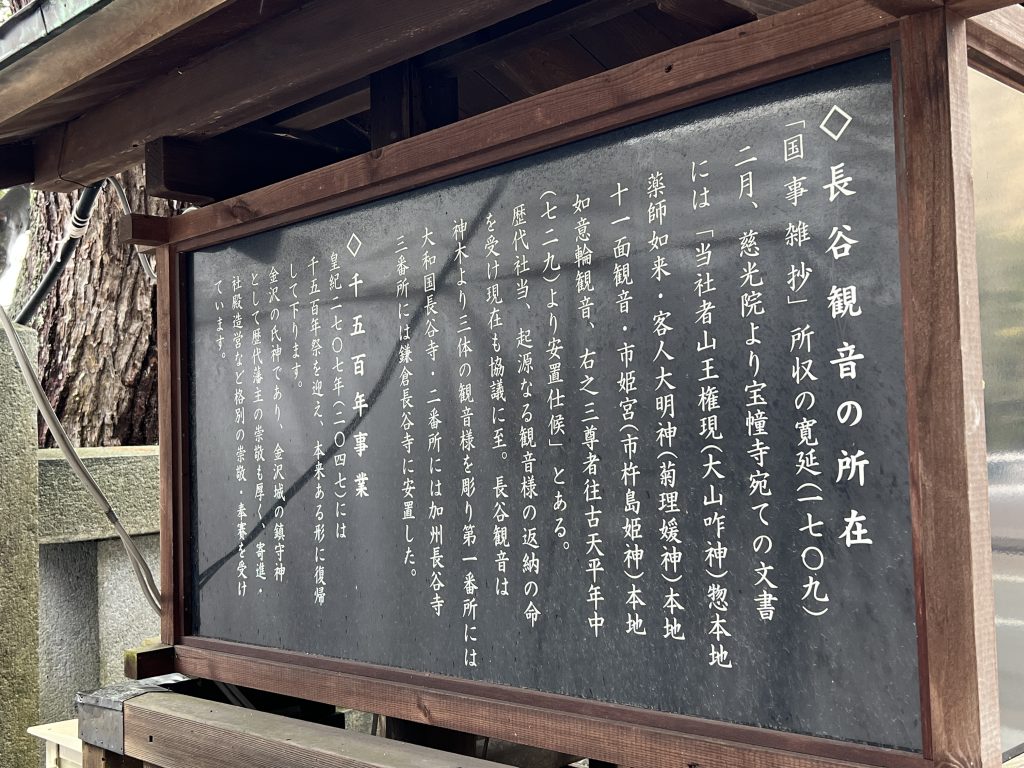

天平年間に高僧行基が近江國高嶋郡三尾山崎より流れた霊木から、

三体の観音様(長谷観音)を彫り、第一番所として加州長谷寺(石浦神社)、

第二番所として長谷寺(大和国)、第三番所として長谷寺(鎌倉)に祀りました。

天正八年(1580年)に佐久間盛政が一向一揆の拠点である金沢御坊を攻略した際、兵火に遭い、

ことごとく焼失しました。

寛永年間(1624年~1644年)に長谷山慈光院と改め、別当社僧が奉仕していました。

金沢城地の産土神として、また金沢城の鎮守として歴代藩主の崇敬が篤く、

二代藩主前田利長によって社殿が再建されました。

明治元年(1868年)に神仏分離令により、氏子地の石浦の郷名をとって石浦神社と改称し、

明治十三年(1880年)に現在地に移転しました。

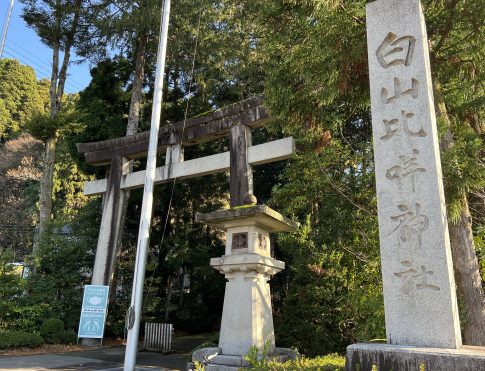

社標と鳥居(兼六園側)

兼六園側と本多通り側に社標と鳥居があります。

社殿

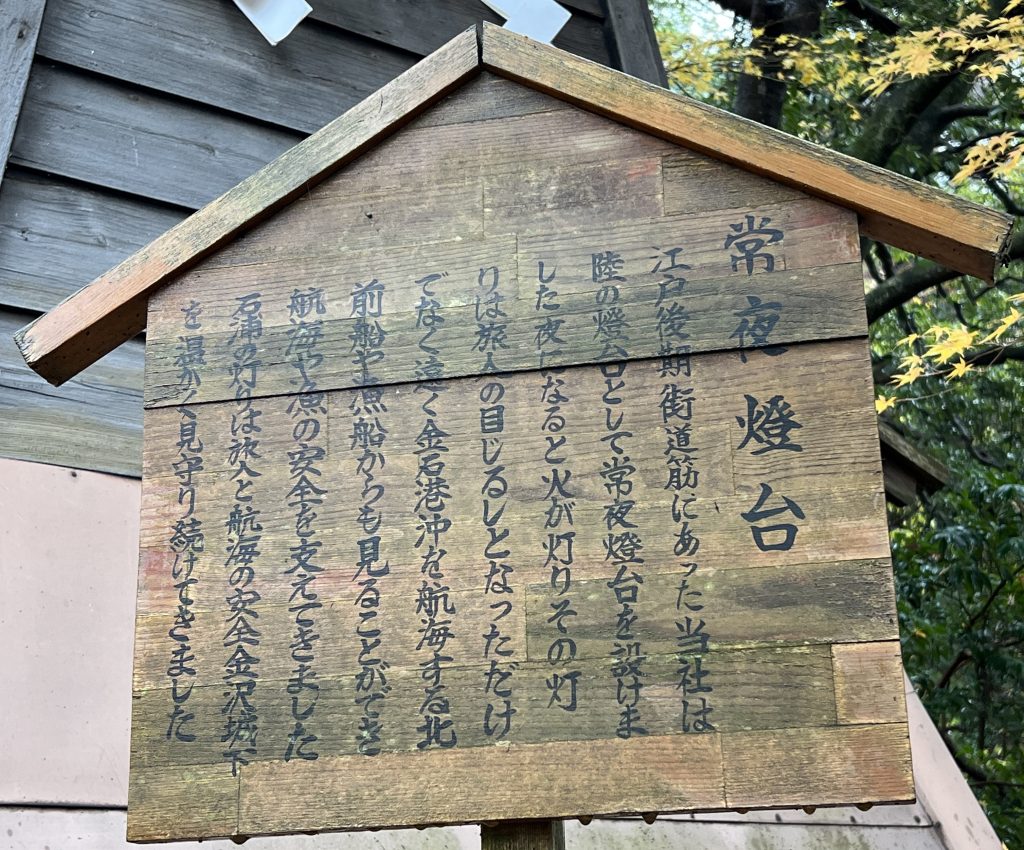

常夜燈台

江戸時代後期に境内に常夜燈台が設けられ、街道筋の目印となっていました。

金石港沖を航海する北前船や漁船からも見ることができ、

航海や漁の安全を支えてきました。

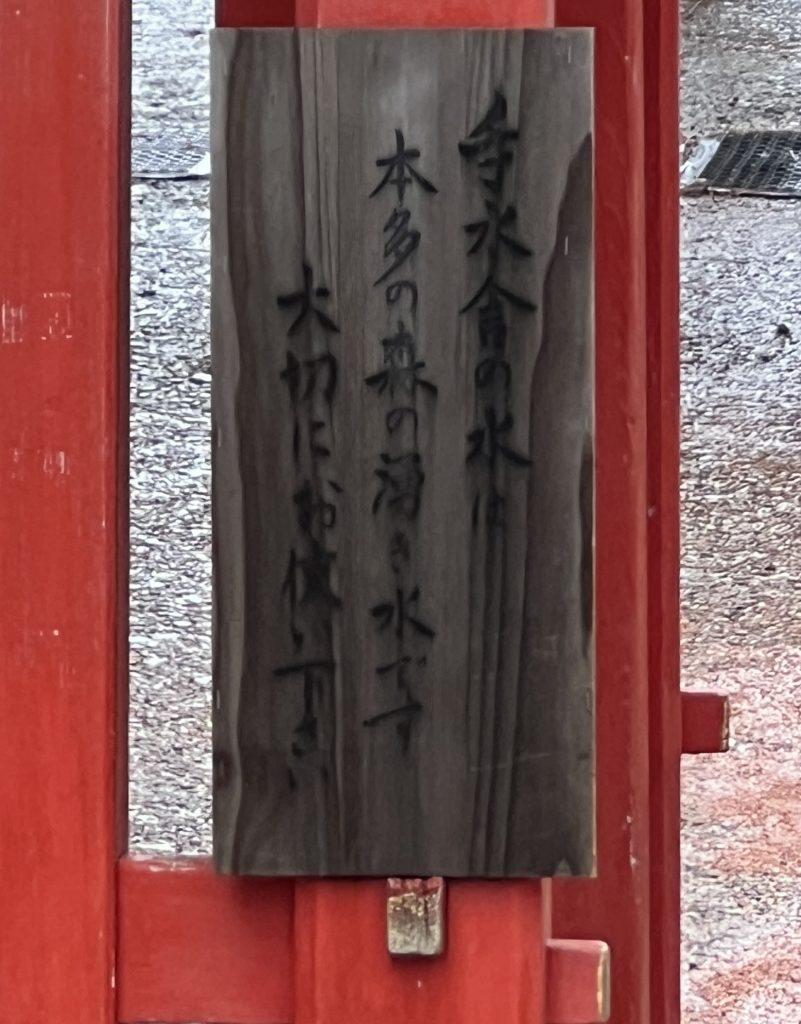

手水舎

手水舎の水は、本多の森の湧き水が使用されています。

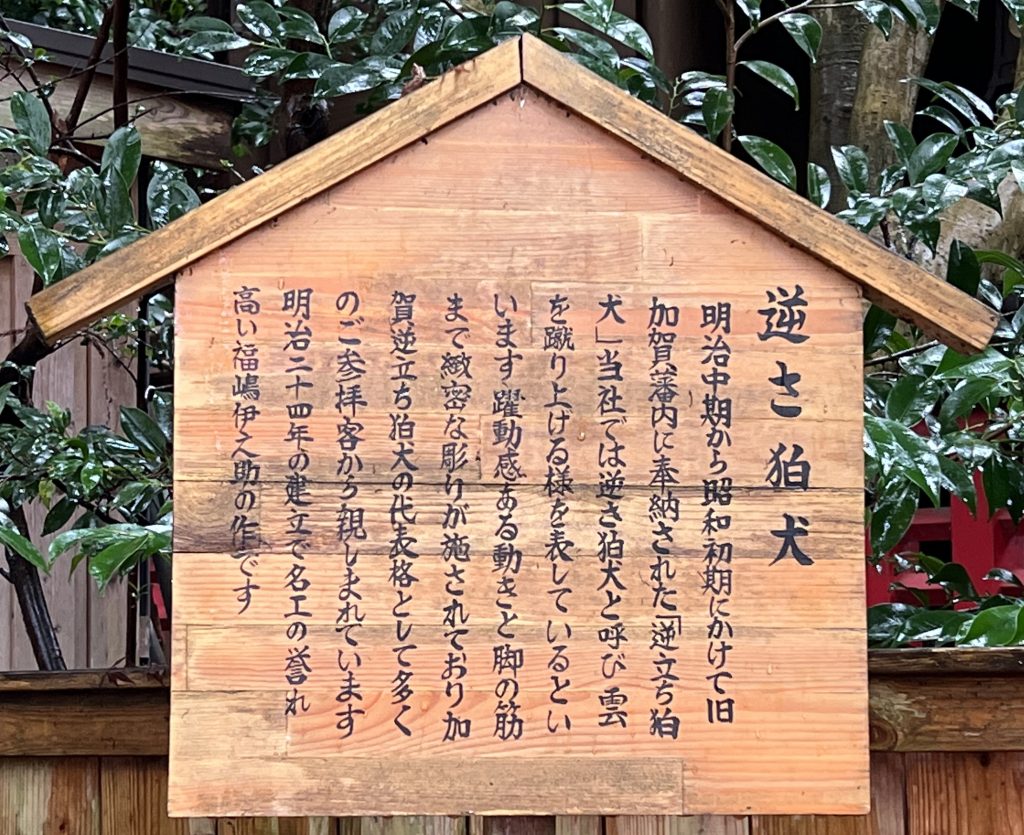

逆さ狛犬

明治中期から昭和初期にかけて旧加賀藩内に奉納された狛犬です。

雲を蹴り上げる躍動感ある動きと脚の筋まで緻密な彫りが施されております。

明治二十四年に建立されました。

広坂稲荷神社

奉納された鳥居が並んでいます。

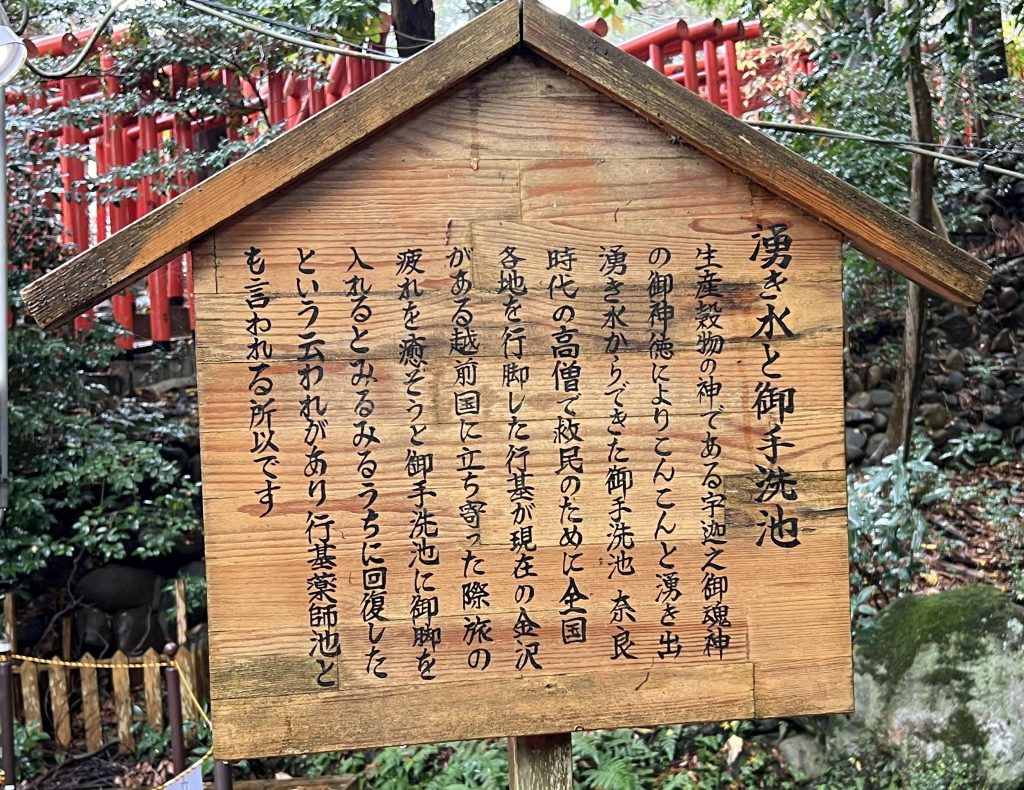

湧き水と御手洗池

奈良時代の高僧行基が、疲れを癒そうと御手洗池に御脚を入れると、

みるみるうちに回復したという云われがあり、行基薬師池といわれています。

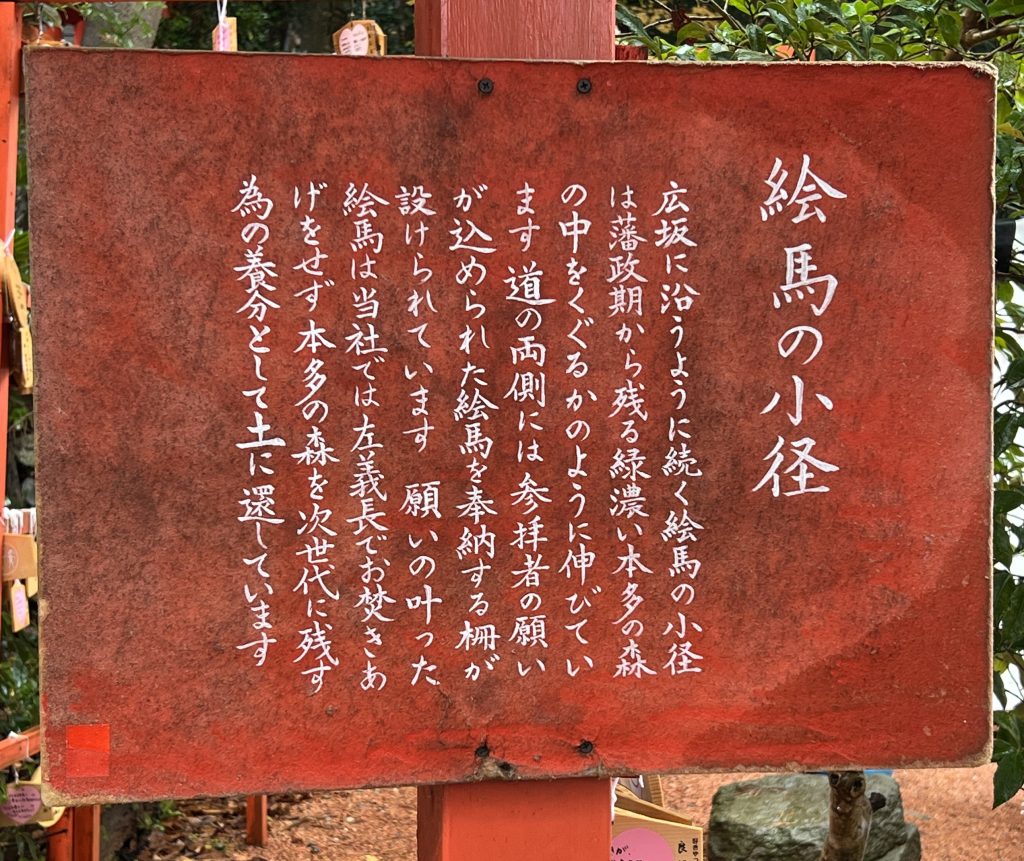

絵馬の小径

広坂に沿うように続く絵馬の小径は、藩政期から残る緑濃い本多の森の中を伸びています。

願いの叶った絵馬はお焚き上げをせず、本多の森で土に還るそうです。

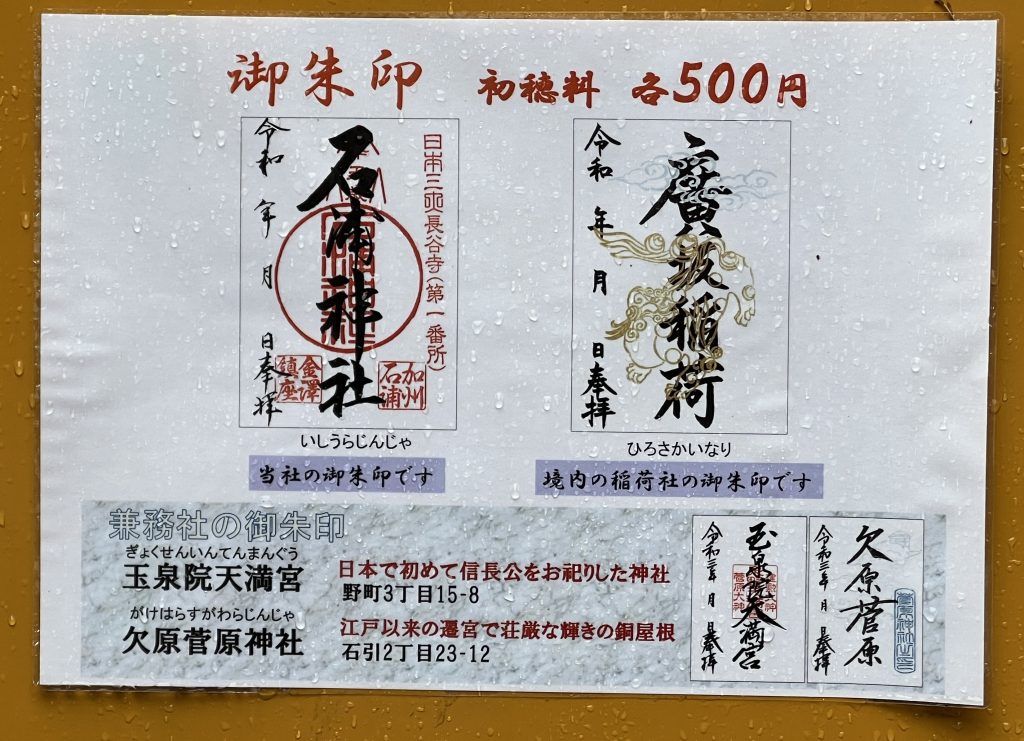

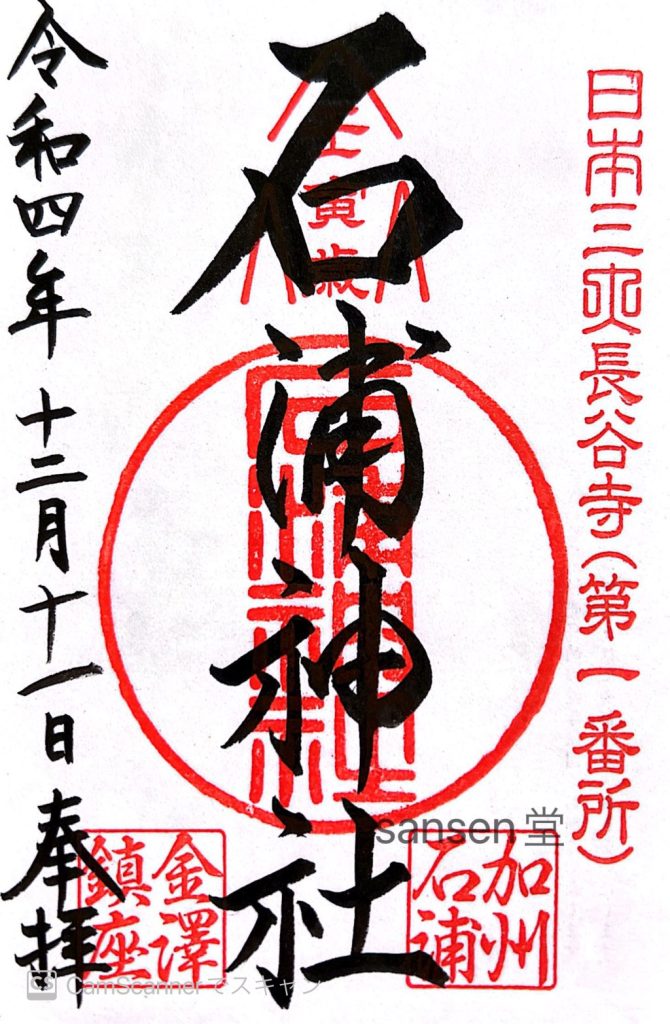

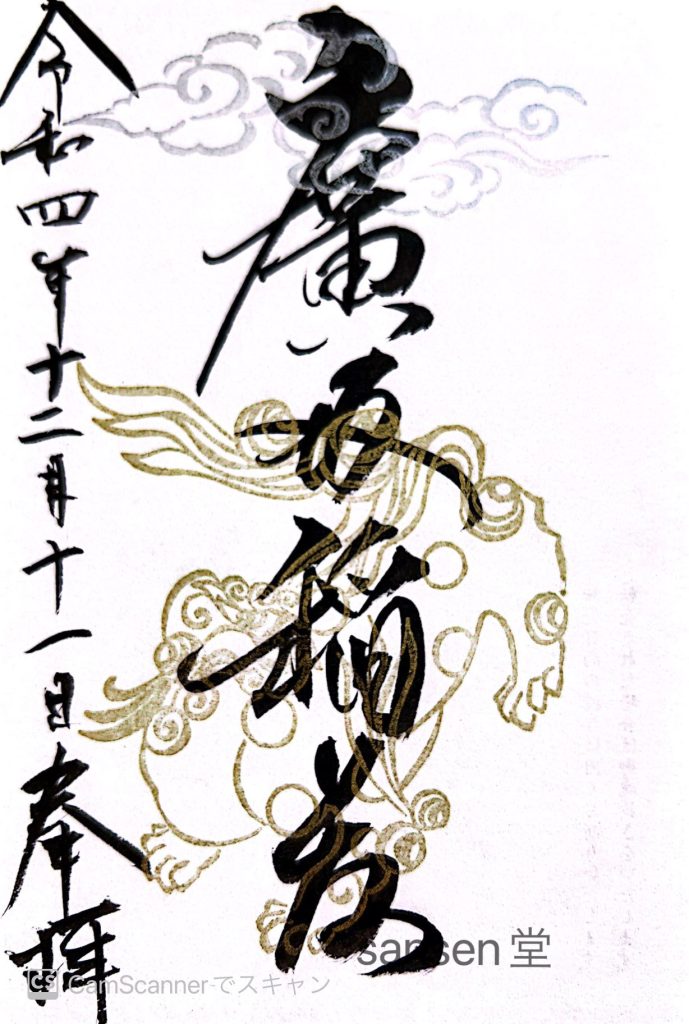

石浦神社のご朱印

令和四年拝受:ご朱印

令和四年拝受:摂社広坂稲荷神社・ご朱印

授与品として、書置きのご朱印を入れるクリアファイルを頂きました。

神社情報

- 住所:石川県金沢市本多町3-1-30

- アクセス:IRいしかわ鉄道金沢駅下車香林坊バス停下車徒歩約5分

- HP:https://www.ishiura.jp/index.html

ご覧頂きましてありがとうございます。