Contents

- 1 寺院参拝者数全国一位:成田山新勝寺(なりたさんしんしょうじ)

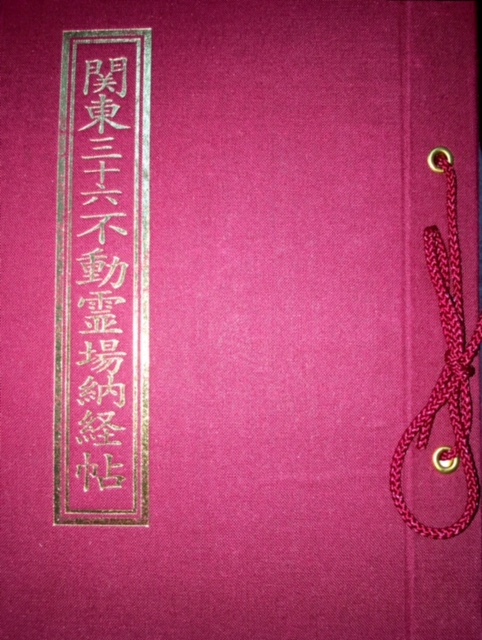

- 1.0.1 関東三十六不動霊場

- 1.0.2 由緒

- 1.0.3 総門

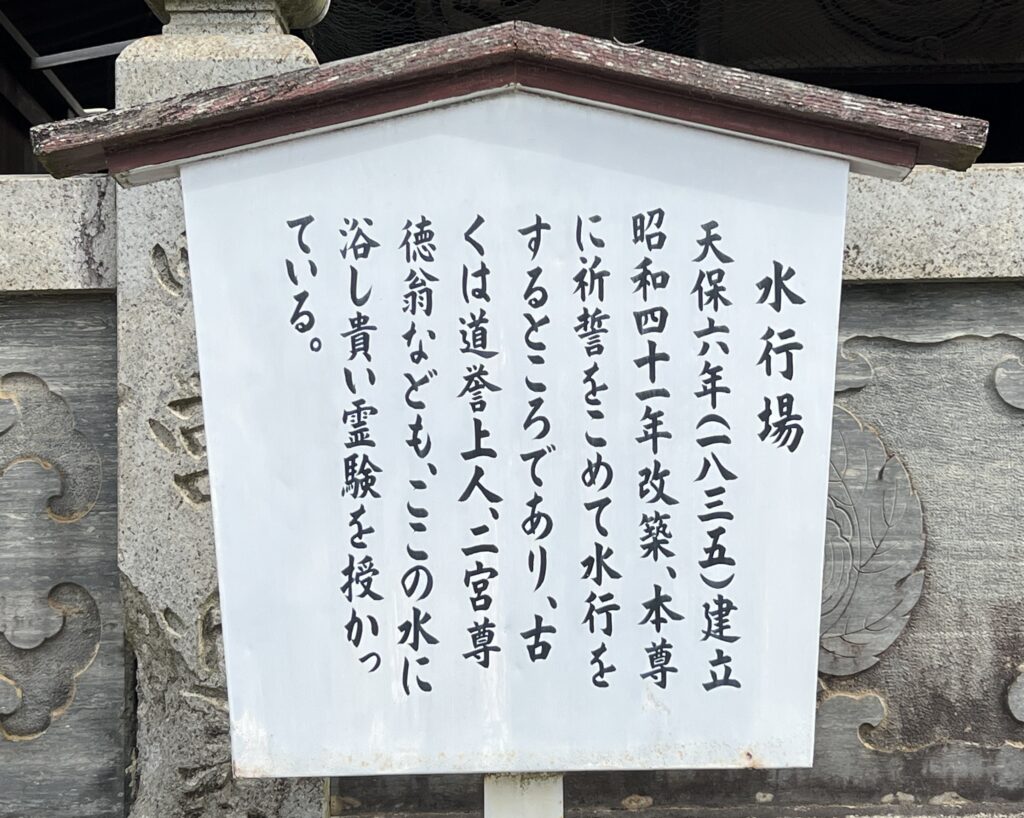

- 1.0.4 水行場

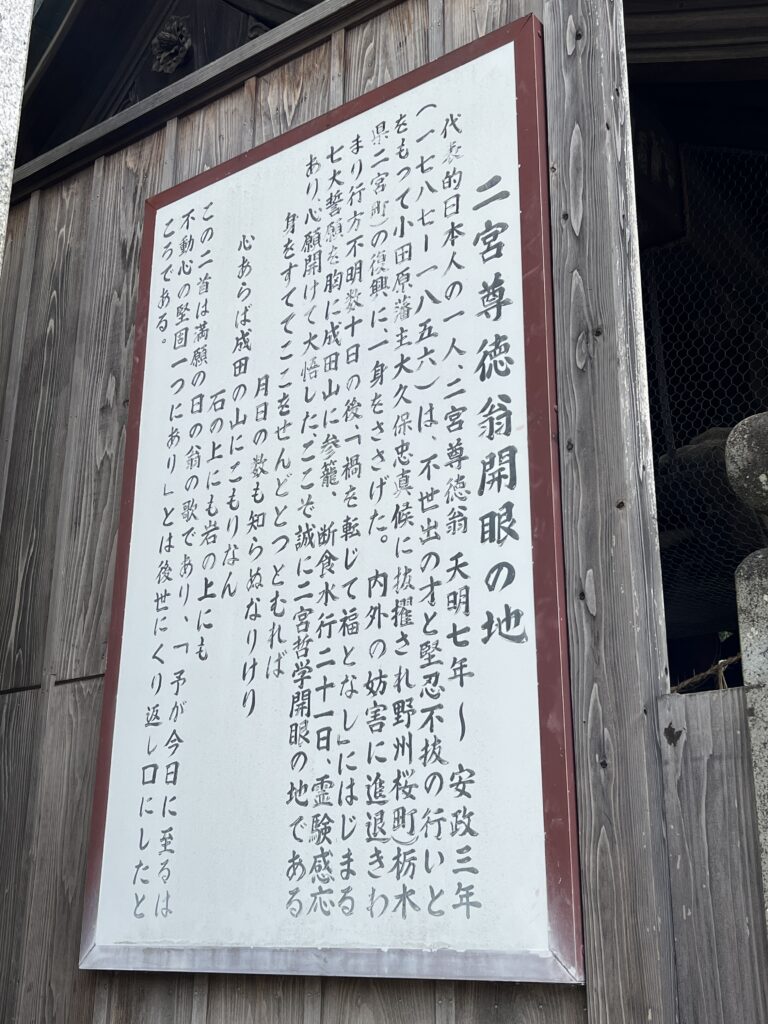

- 1.0.5 二宮尊徳翁開眼の地

- 1.0.6 光輪閣山門

- 1.0.7 国指定重要文化財:仁王門

- 1.0.8 大本堂(だいほんどう)

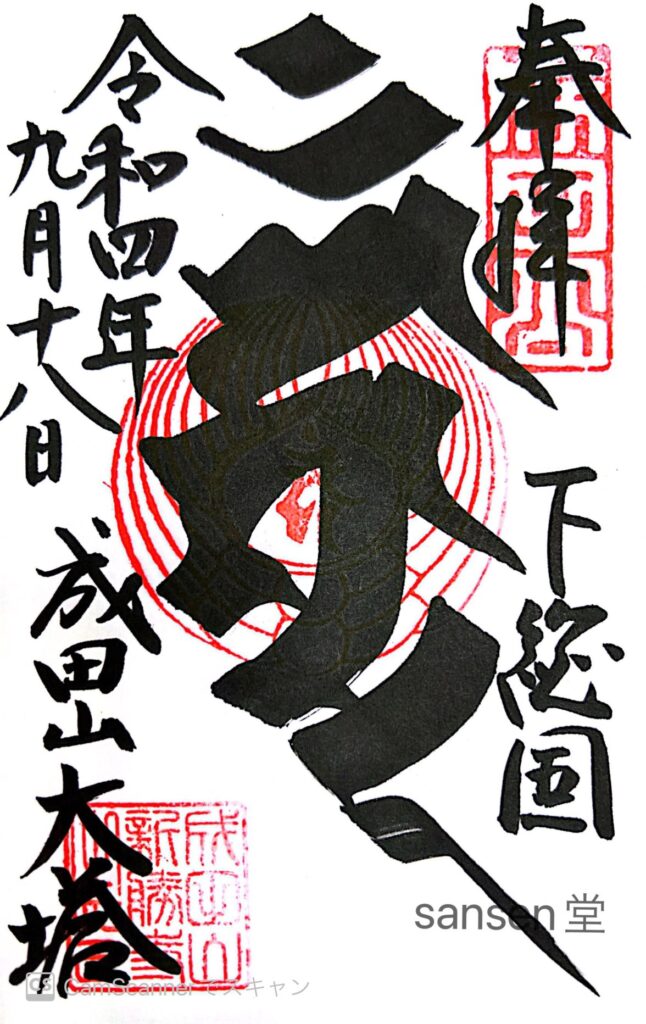

- 1.0.9 国指定重要文化財:三重塔

- 1.0.10 国指定重要文化財:釈迦堂

- 1.0.11 釈迦堂五百羅漢八枚・二十四孝十二面

- 1.0.12 聖天堂

- 1.0.13 吒枳尼天堂(だきにてんどう:出世稲荷)

- 1.0.14 出世稲荷奉納燈籠

- 1.0.15 聖徳太子堂

- 1.0.16 一切経堂

- 1.0.17 鐘楼

- 1.0.18 天満宮

- 1.0.19 国指定重要文化財:額堂

- 1.0.20 額堂:成田屋七代目・市川團十郎像

- 1.0.21 開山堂

- 1.0.22 国指定重要文化財:光明堂

- 1.0.23 令和四年参拝時:清瀧権現堂

- 1.0.24 令和七年参拝時:清瀧権現堂・妙見宮

- 1.0.25 奥之院

- 1.0.26 新勝寺板石塔婆(いたいしとうば)

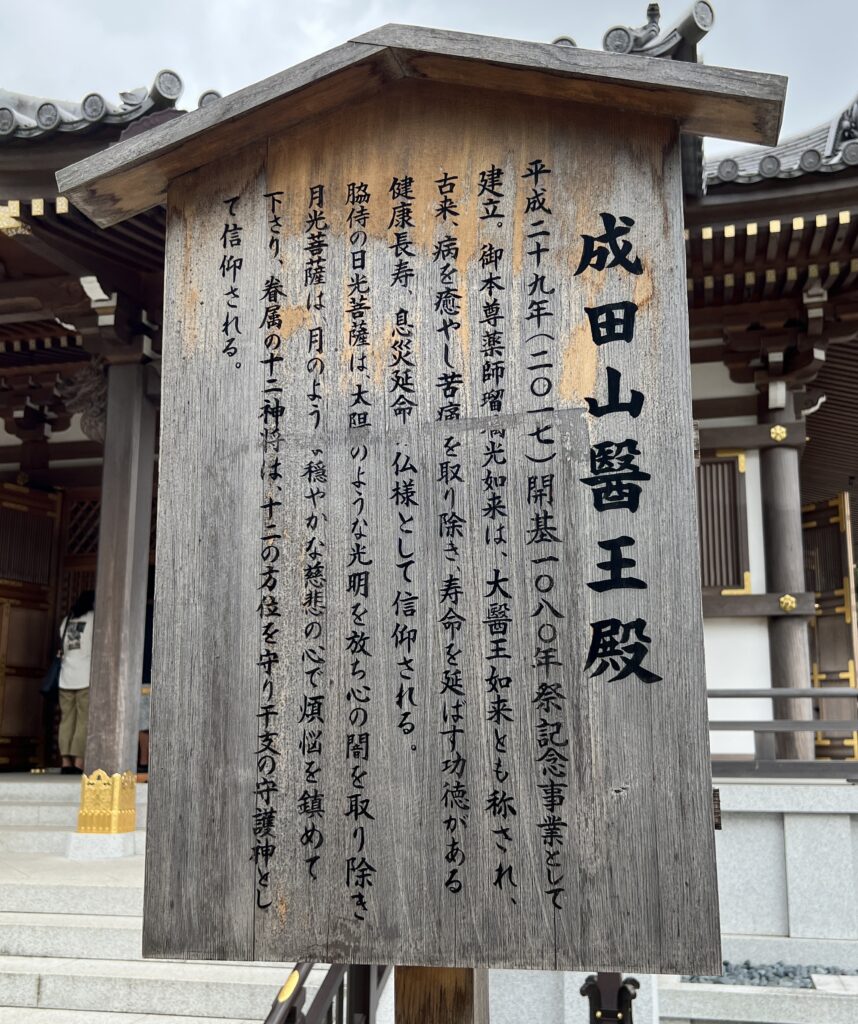

- 1.0.27 醫王殿(いおうでん)

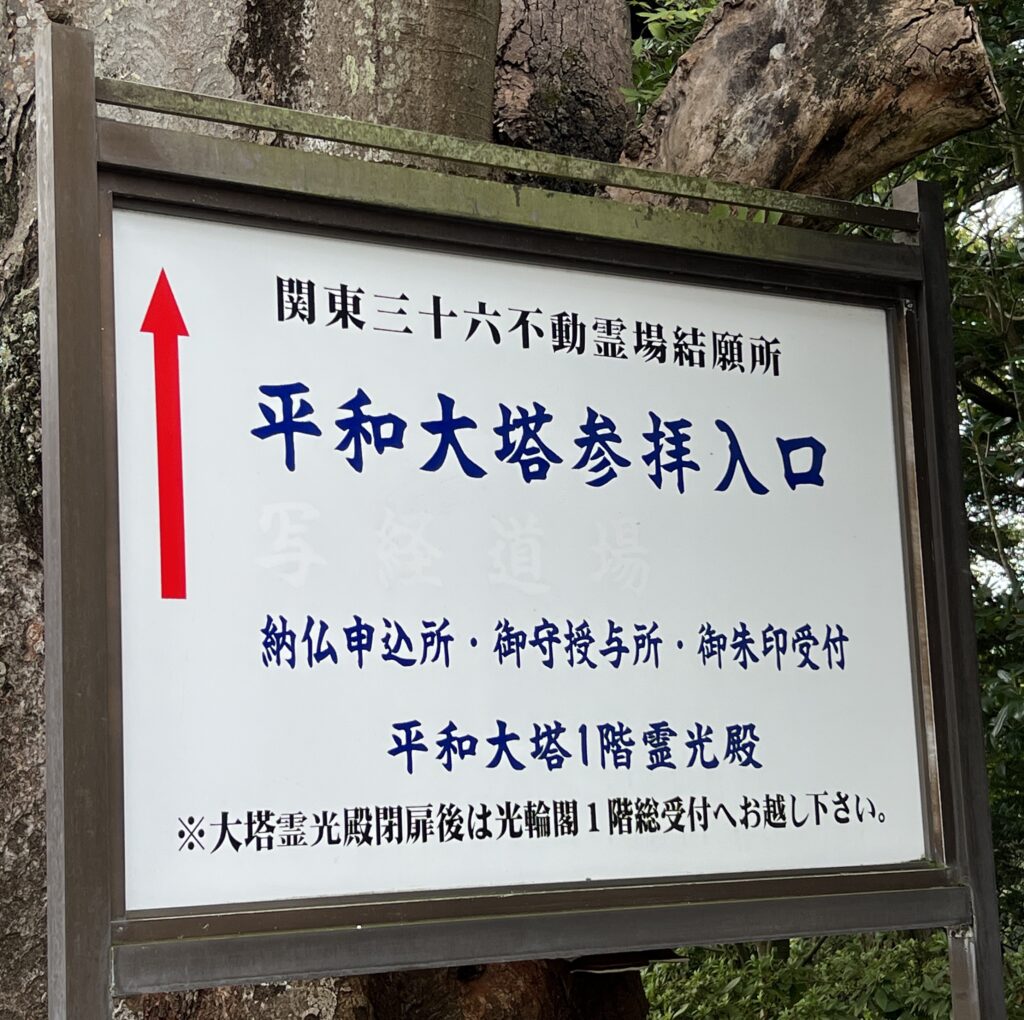

- 1.0.28 平和大塔

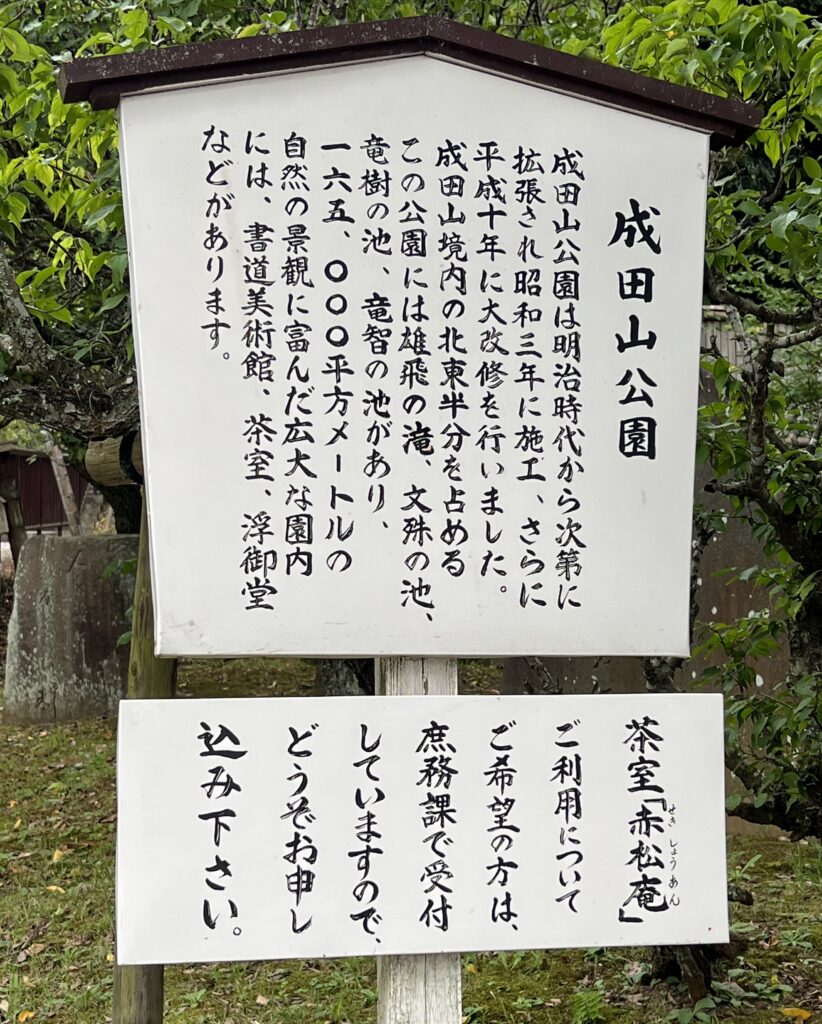

- 1.0.29 成田山公園

- 1.0.30 石摺不動尊

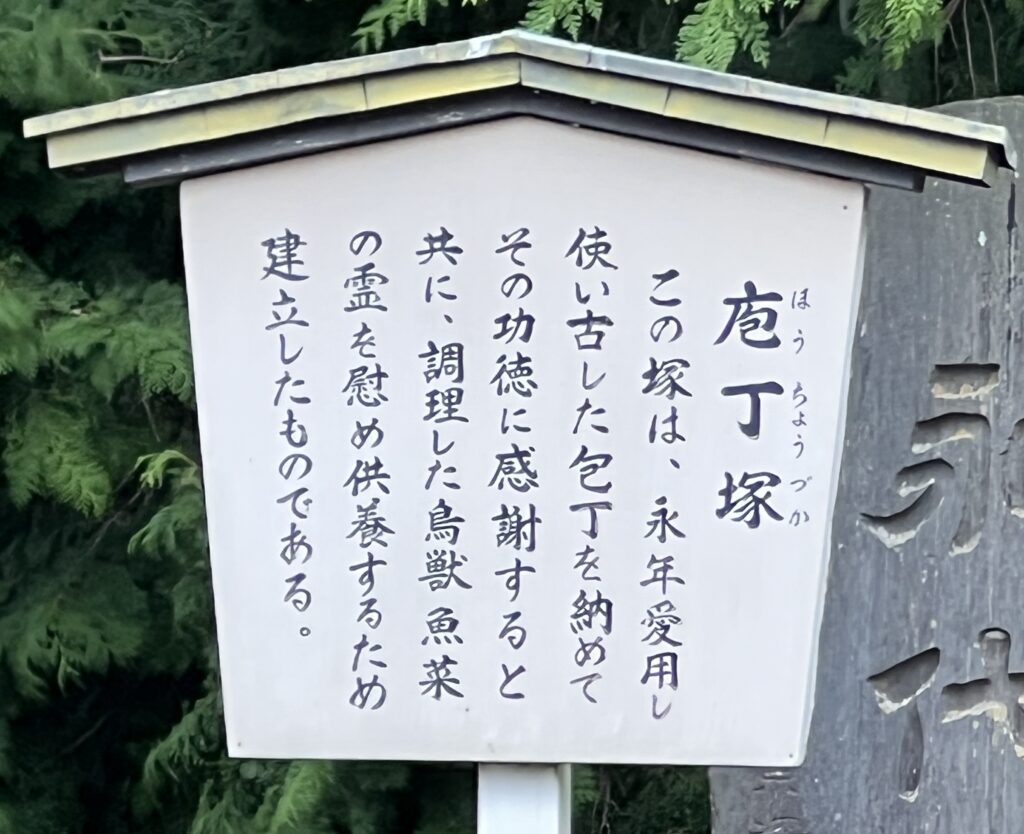

- 1.0.31 祐天桜

- 1.0.32 庖丁塚

- 1.0.33 弁財天堂

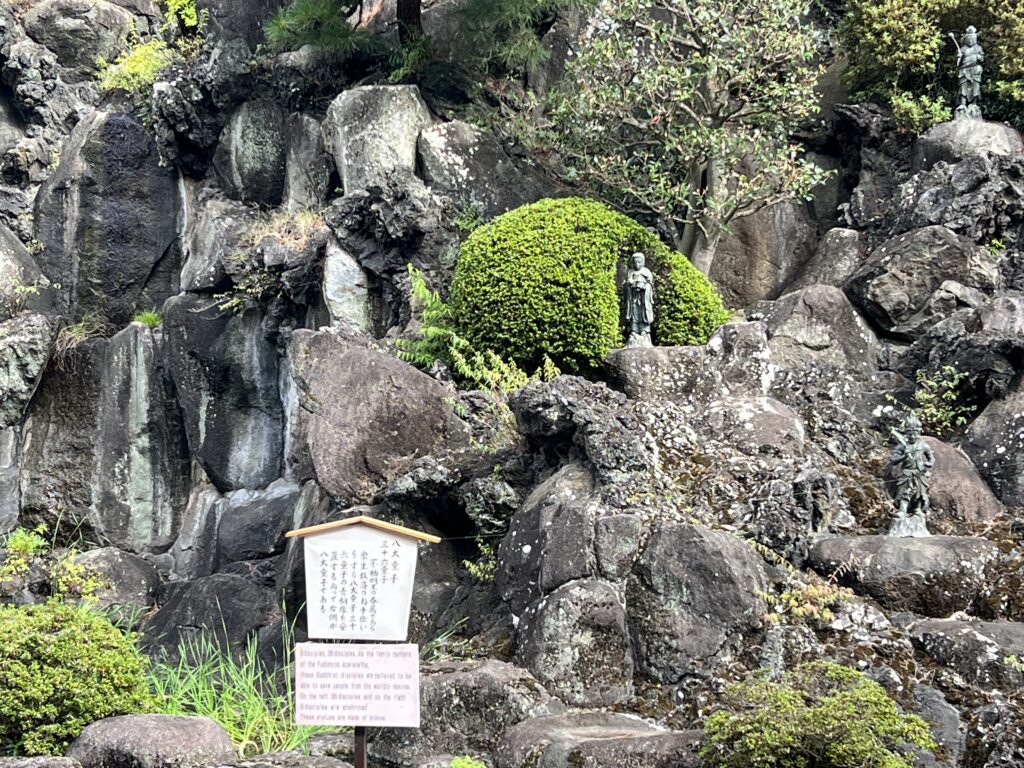

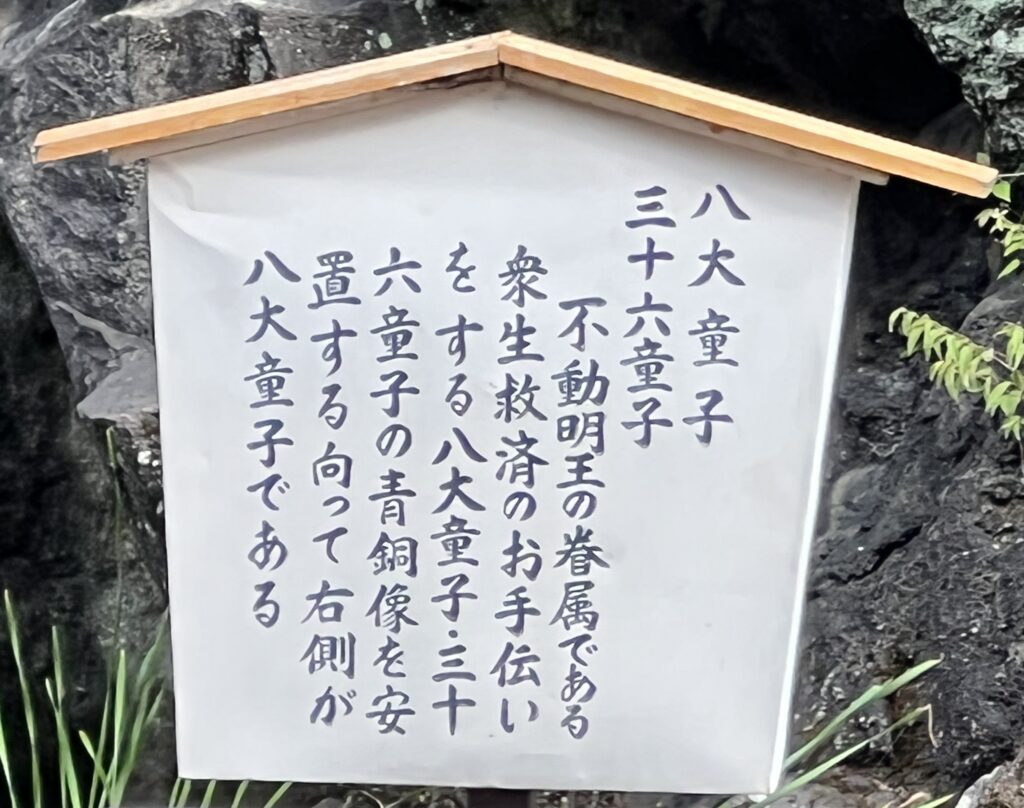

- 1.0.34 八大童子・三十六童子

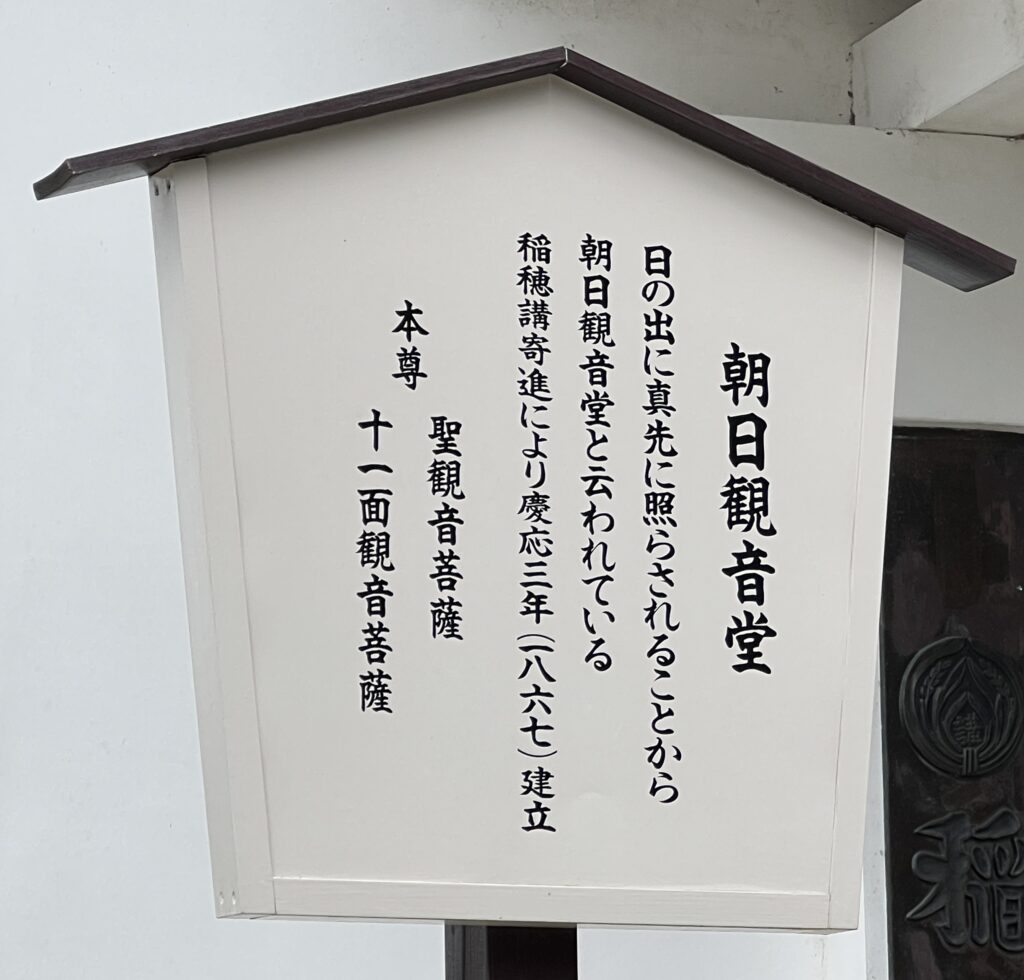

- 1.0.35 朝日観音堂

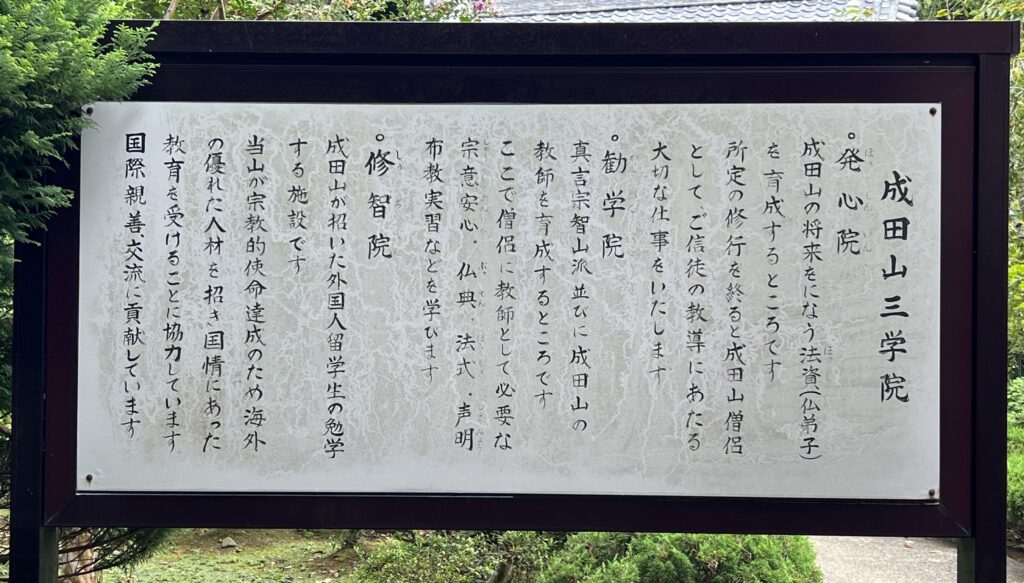

- 1.0.36 成田山三学院

- 1.0.37 信心講奉納宝剣

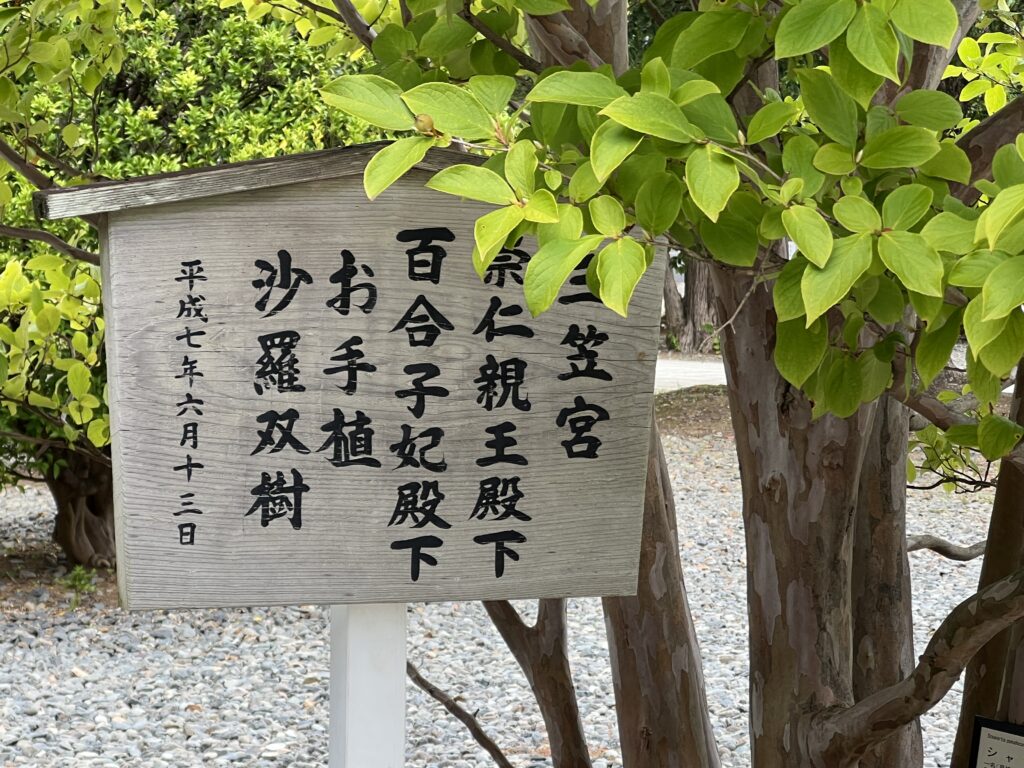

- 1.0.38 三笠宮崇仁親王殿下、百合子妃殿下お手植え沙羅双樹

- 1.0.39 三社

- 2 成田山新勝寺のご朱印

- 3 寺院情報

寺院参拝者数全国一位:成田山新勝寺(なりたさんしんしょうじ)

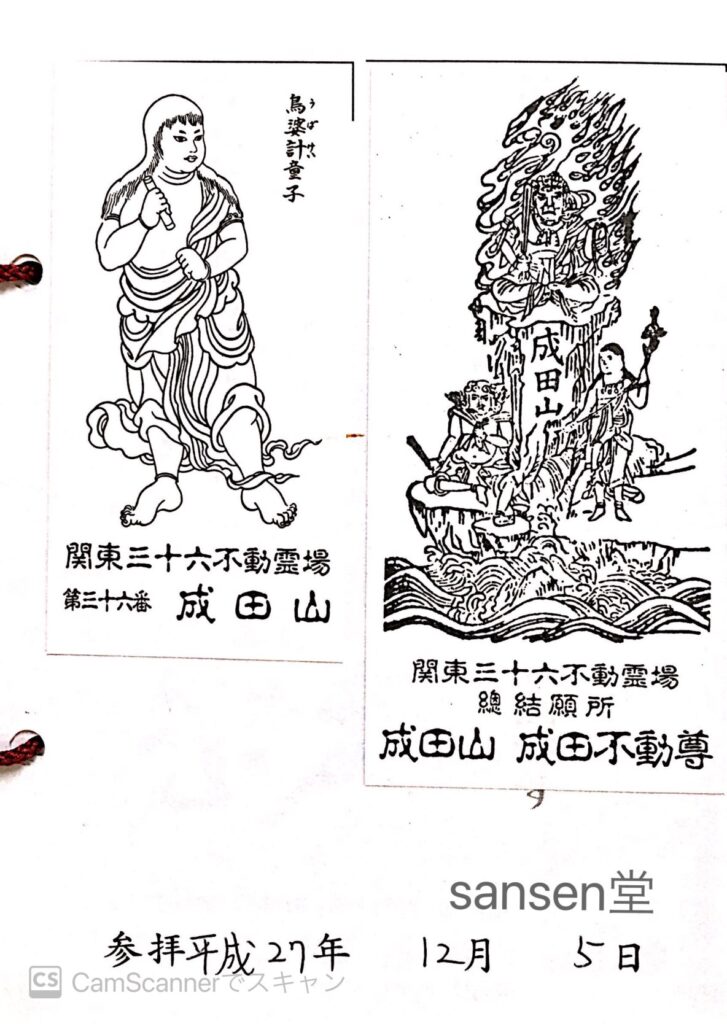

関東三十六不動霊場

霊場専用の納経帖で巡拝しました。

由緒

天慶二年(939年)に朱雀天皇より平将門の乱の調伏の密勅を受けた寛朝(かんちょう)僧正は、

高雄山神護寺の不動明王のご尊像を捧持(ほうじ)して、成田の地に奉安しました。

乱は終息しましたが、ご尊像が動かないため、朱雀天皇より『新勝寺』の寺号を賜り、

開山されました。

江戸時代にはいると、徳川将軍家や水戸藩主の徳川光圀から崇敬を受け、

江戸の永代寺で成田不動の出開帳が初めて行われ、江戸時代を通じて合計十二回行われました。

歌舞伎役者の初代市川團十郎は、成田不動に帰依して、「成田屋」の屋号を名乗りました。

総門

開基千七十年の記念事業により、平成二十年(2008年)に建立されました。

高さ十五メートルの総欅造りです。

水行場

天保六年(1835年)に建立され、昭和四十一年に改築されました。

古くは道誉上人、二宮尊徳などもここの水に浴し、霊験を授かりました。

二宮尊徳翁開眼の地

二宮尊徳は成田山に参詣し、断食水行二十一日で霊験感応がありました。

光輪閣山門

光輪閣は昭和五十年(1975年)に竣工しました。檀信徒向けの建物です。

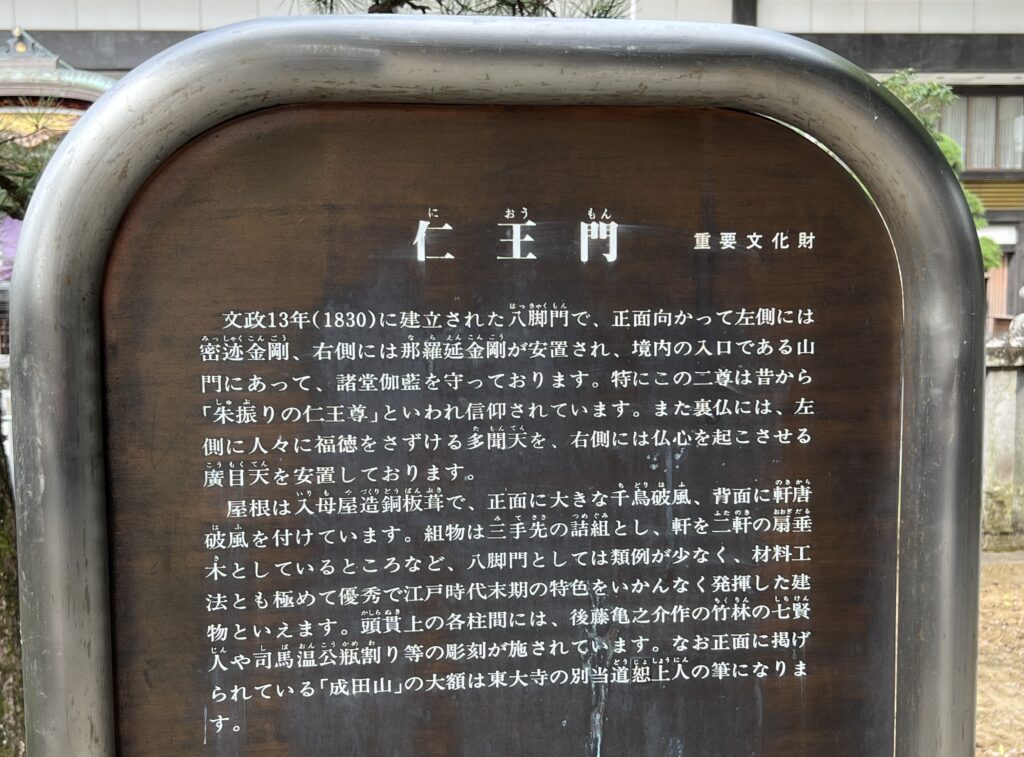

国指定重要文化財:仁王門

文政十三年(1830年)に建立された八脚門です。

正面向かって左側には密迹金剛(みっしゃくこんごう)、

右側には那羅延金剛(ならえんこんごう)が安置されています。

「魚がし」と書かれた大提灯は、魚河岸講の奉納によるものです。

大本堂(だいほんどう)

昭和四十三年(1968年)に建立されました。

成田山新勝寺で最も重要な御護摩祈祷を行う道場で、御本尊の不動明王が安置されています。

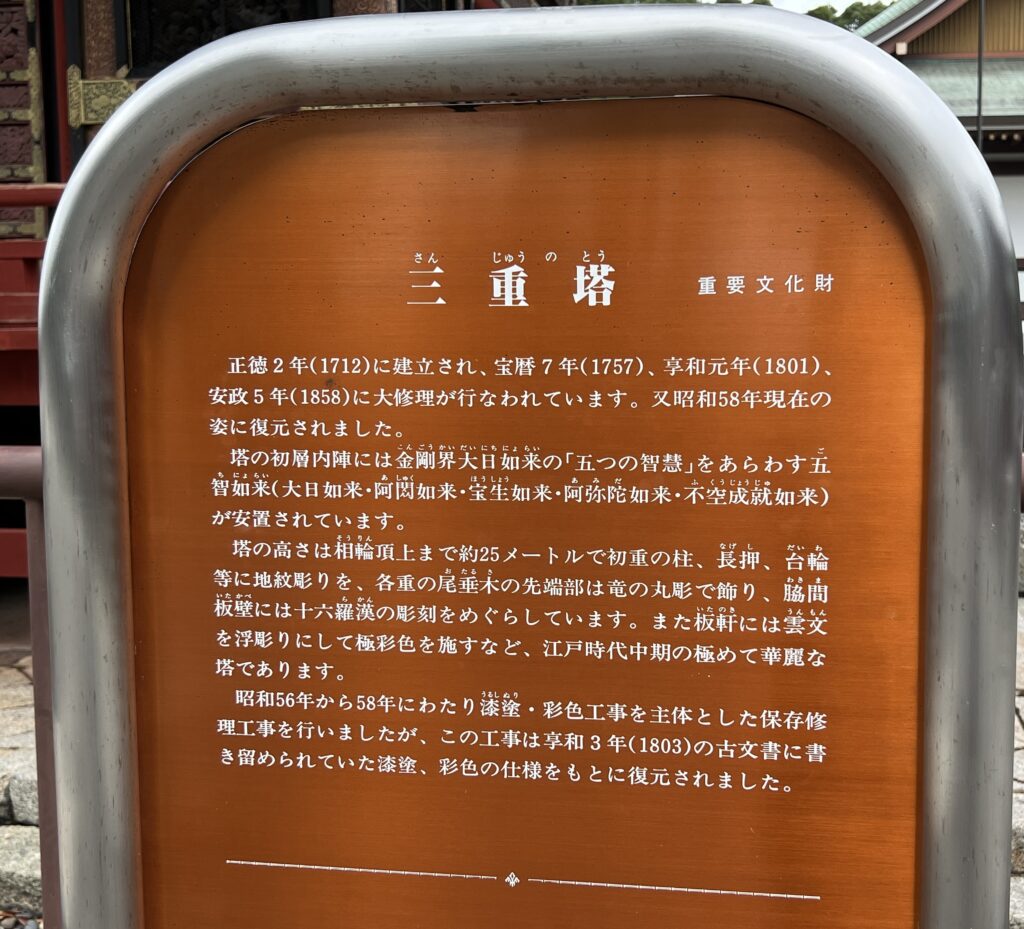

国指定重要文化財:三重塔

正徳二年(1712年)に建立されました。塔の高さは相輪頂上まで約二十五メートルです。

昭和五十六年から五十八年にわたり、

享和三年(1803年)の古文書に書き留められていた漆塗、彩色の仕様をもとに、

漆塗・彩色工事が行われました。

大本堂の手前右手に建ちます。

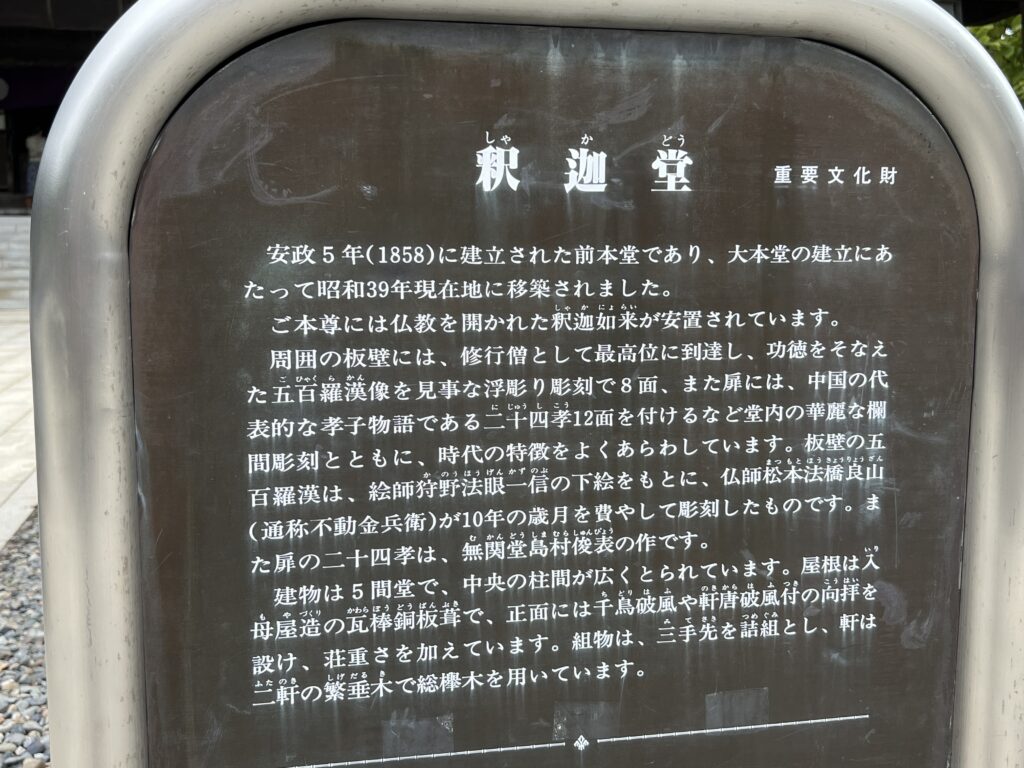

国指定重要文化財:釈迦堂

安政五年(1858年)に建立されました。前の本堂で、

大本堂の建立にあたって昭和三十九年(1964年)に現在の場所に移されました。

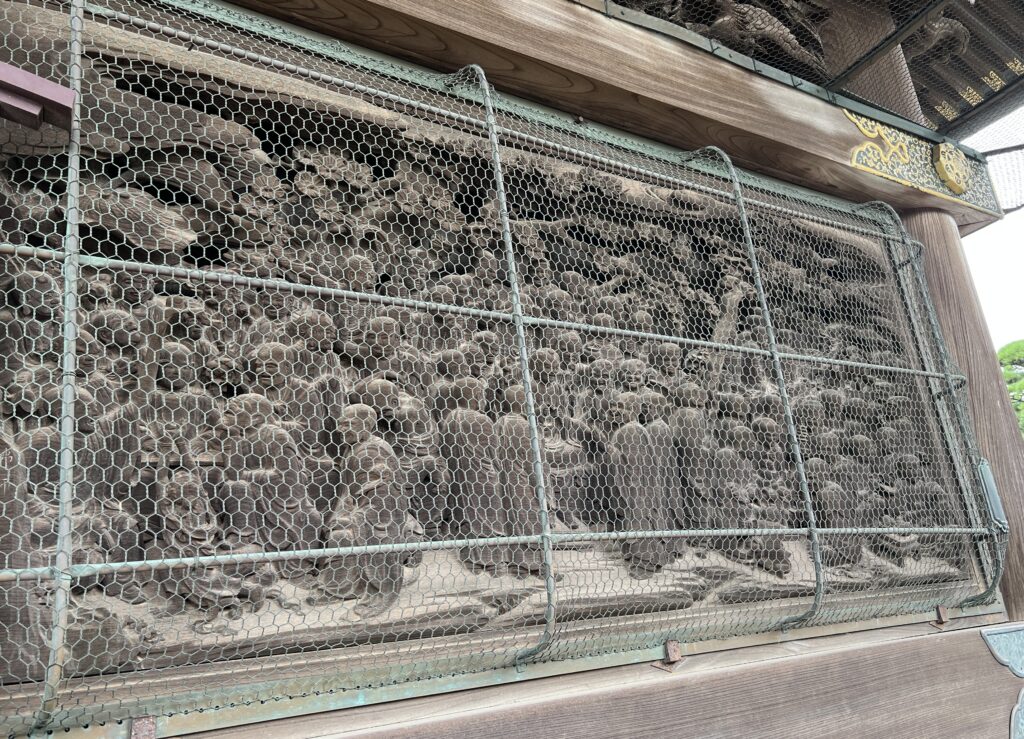

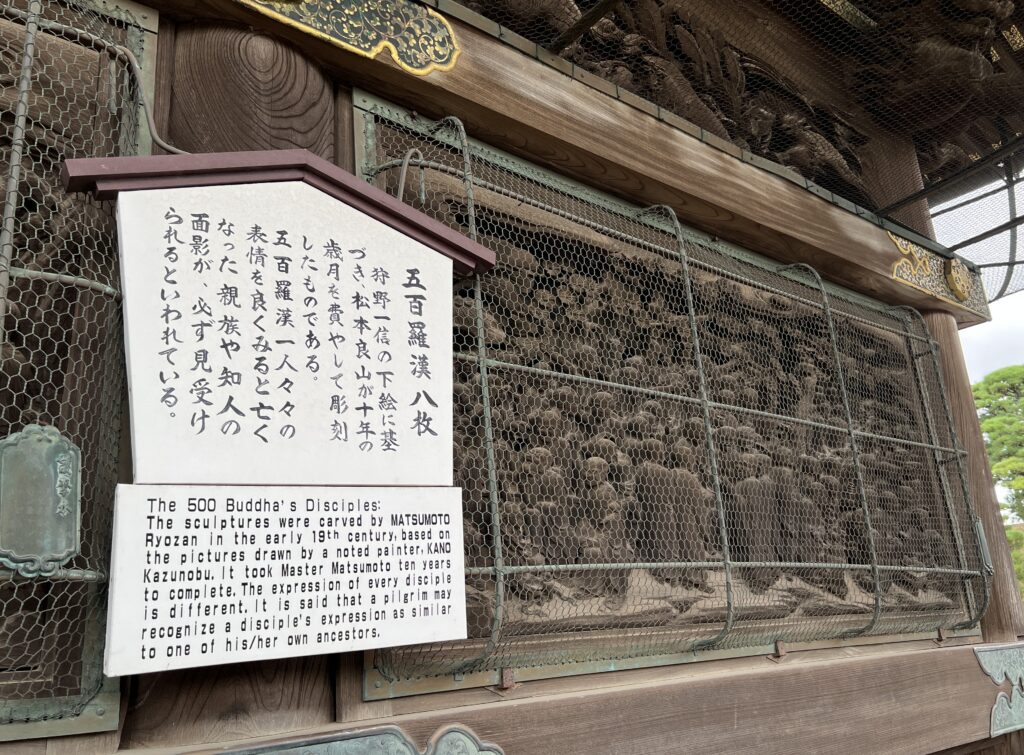

釈迦如来が安置されており、五百羅漢像が見事な浮彫り彫刻で八面、

扉には中国の代表的な孝子物語である二十四孝十二面が付いています。

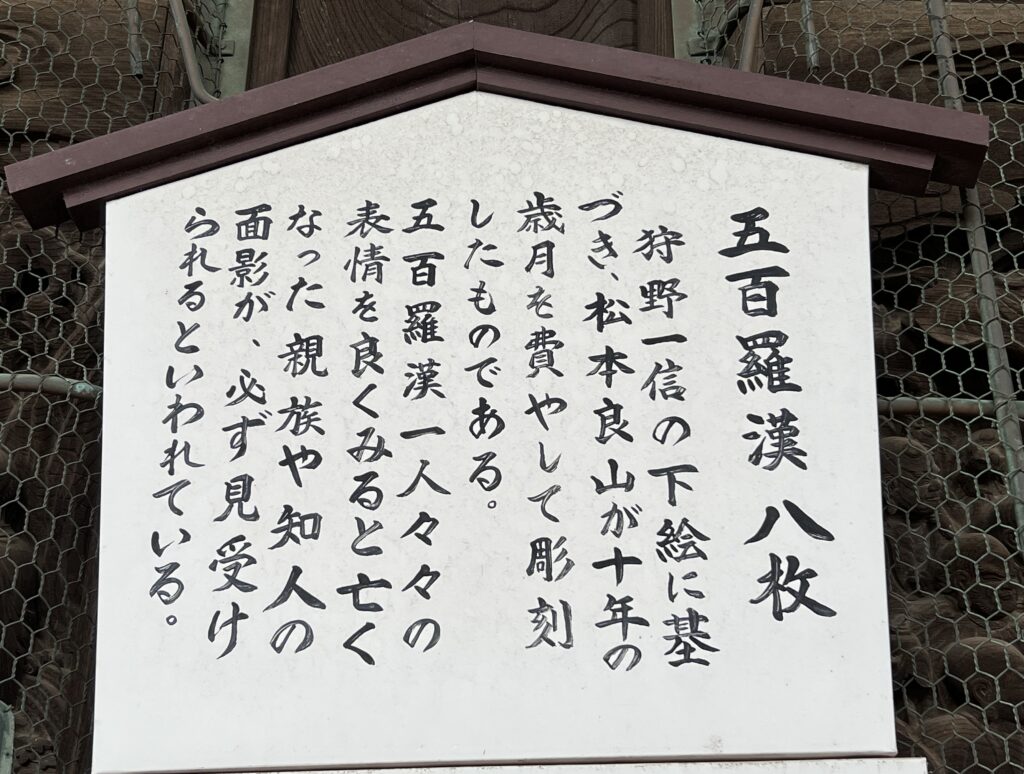

釈迦堂五百羅漢八枚・二十四孝十二面

狩野一信の下絵に基づき、松本良山が十年の歳月を費やして彫刻したものです。

島村俊表作で、二十四孝の物語が、扉一枚に二話ずつ彫りこまれています。

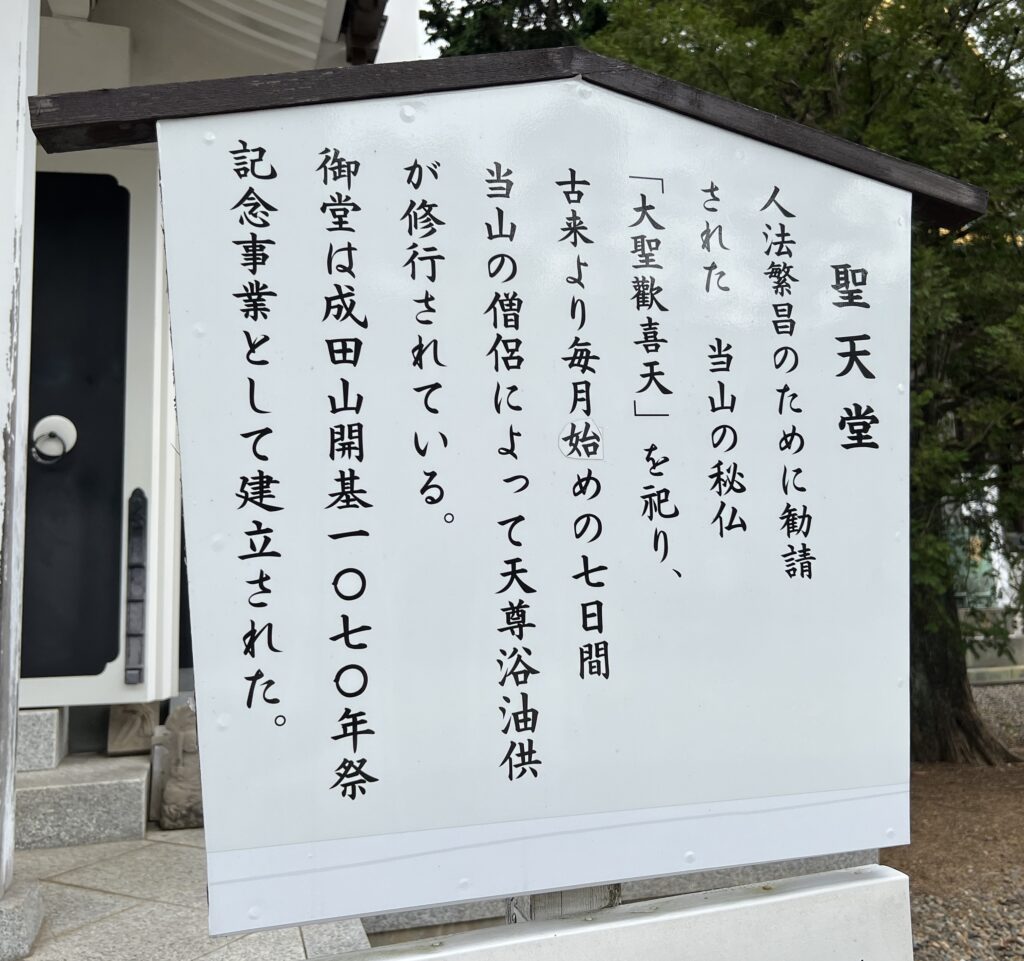

聖天堂

大聖歓喜天が祀られています。毎月始めの七日間、天尊浴油供が修行されています。

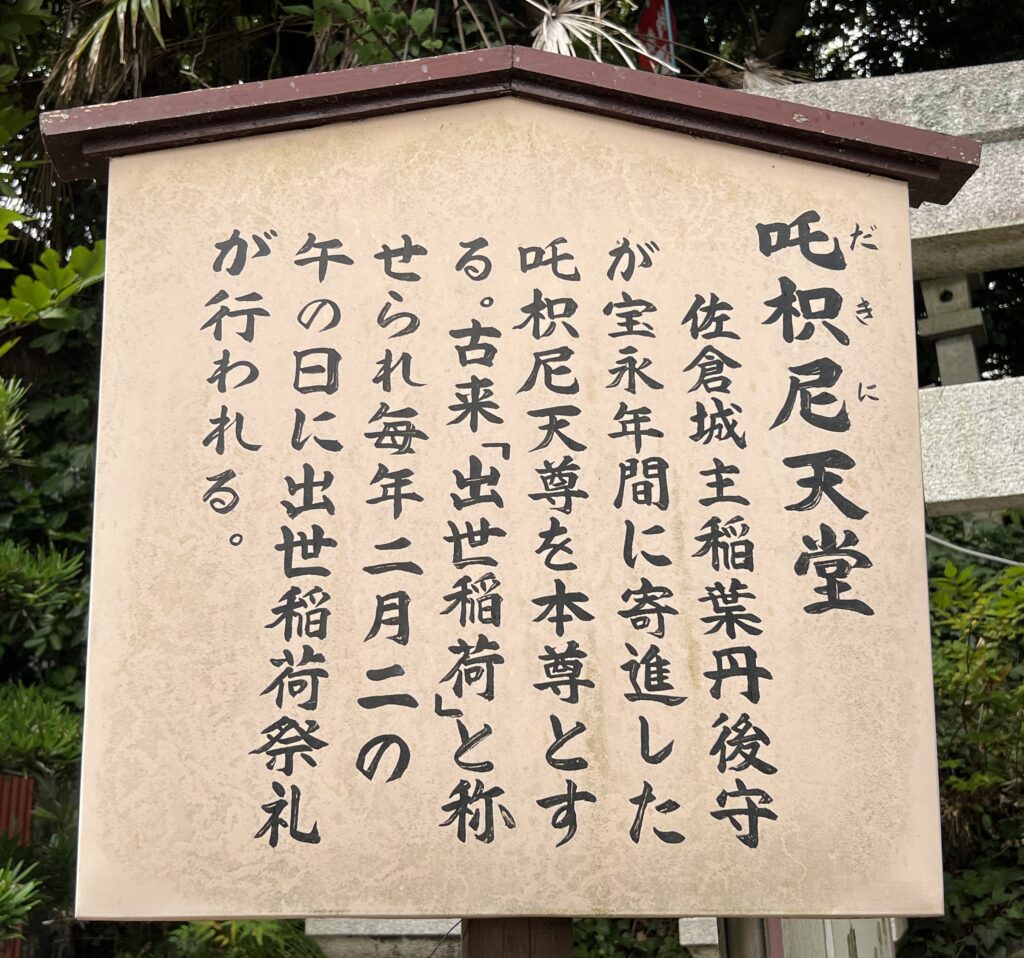

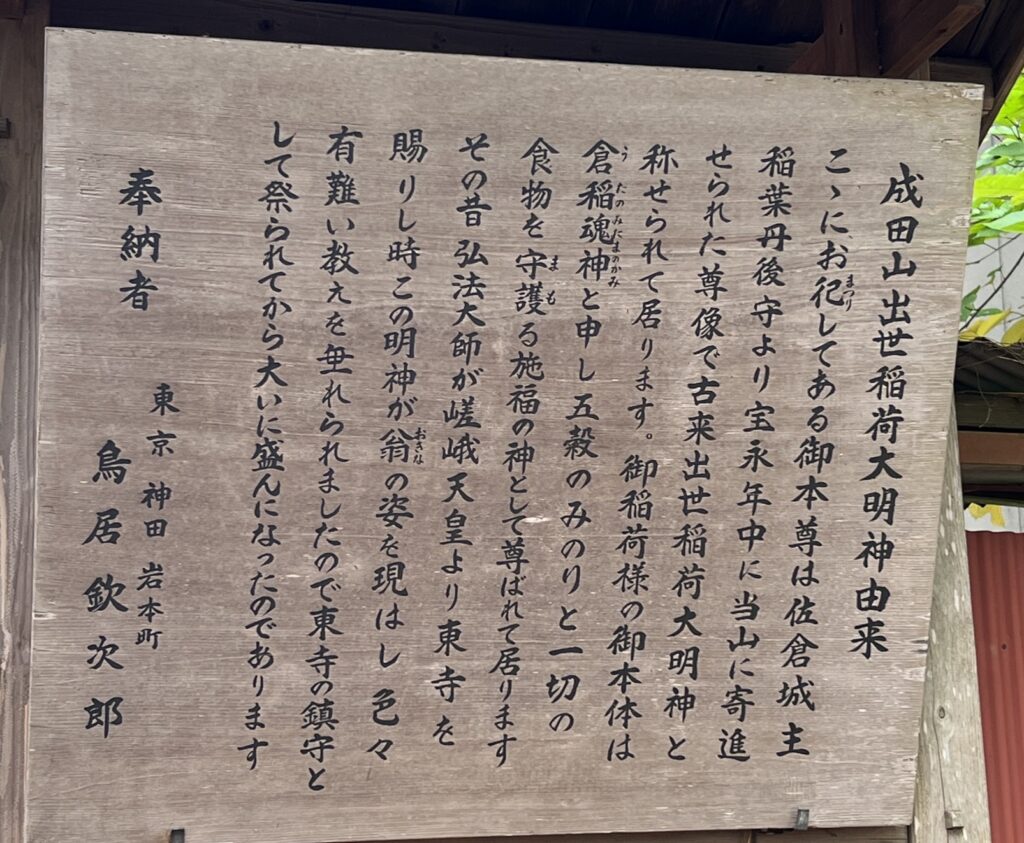

吒枳尼天堂(だきにてんどう:出世稲荷)

佐倉城主の稲葉丹後守が宝永年間に寄進した吒枳尼天(だきにてん)尊を本尊とします。

古来「出世稲荷」と称されます。

出世稲荷奉納燈籠

出世稲荷には七代目市川海老蔵と八代目市川團十郎の奉納燈籠がありました。

聖徳太子堂

平成四年(1992年)に建立されました。聖徳太子が奉安されています。

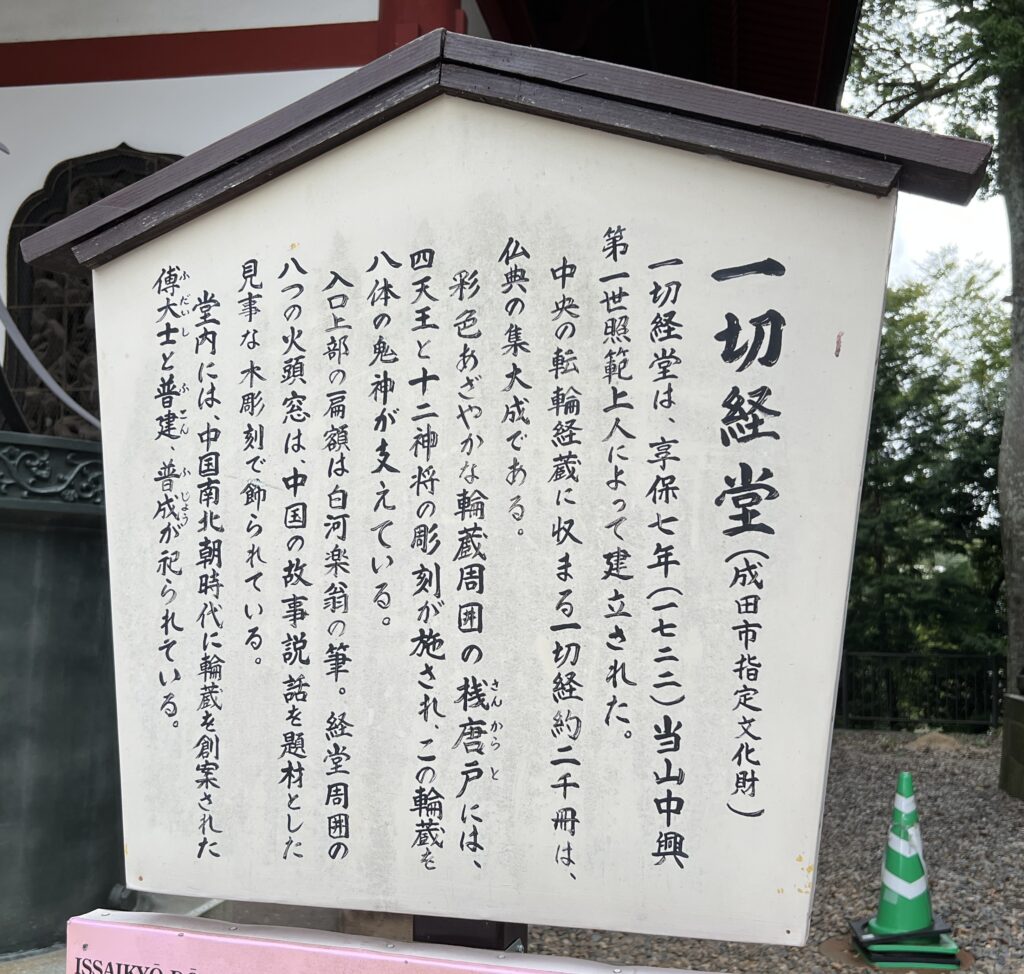

一切経堂

享保七年(1722年)に建立されました。

中央の転輪経蔵には一切経約二千冊が収まっています。

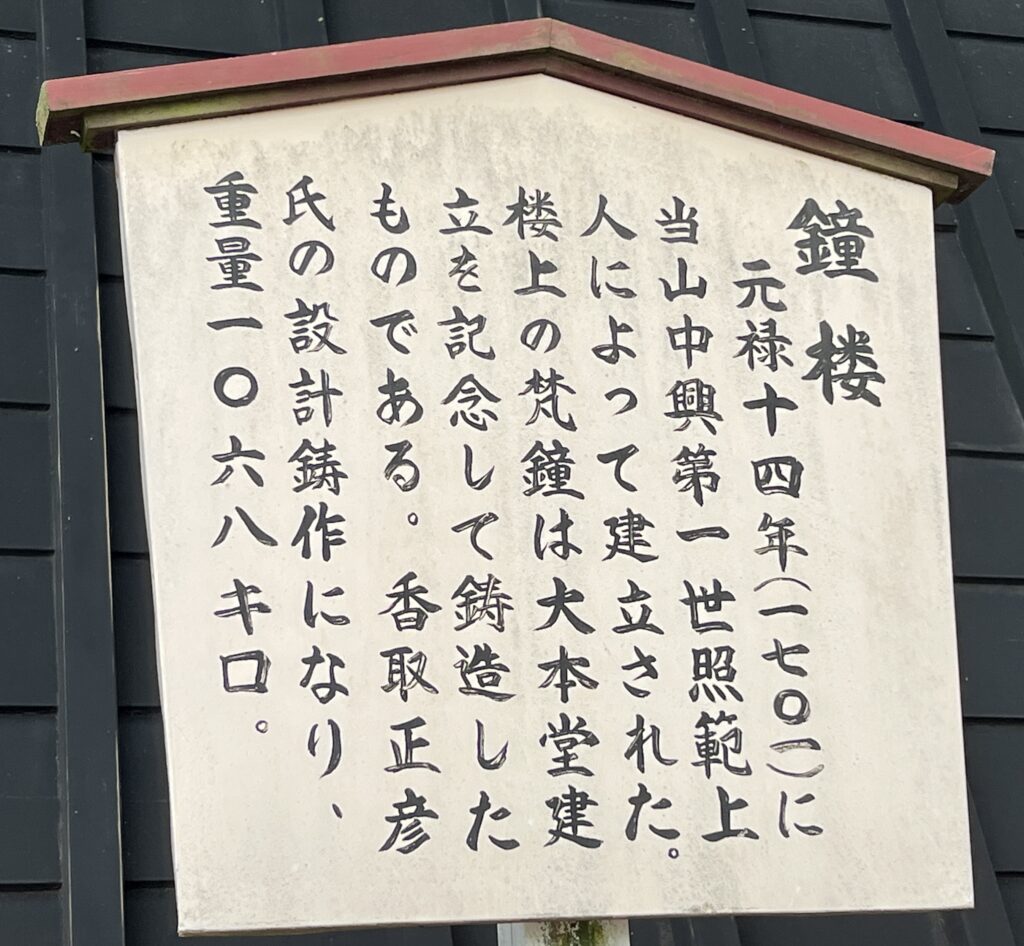

鐘楼

元禄十四年(1701年)に建立されました。

楼上の梵鐘は、大本堂建立を記念して鋳造されました。重量は千六十八キロです。

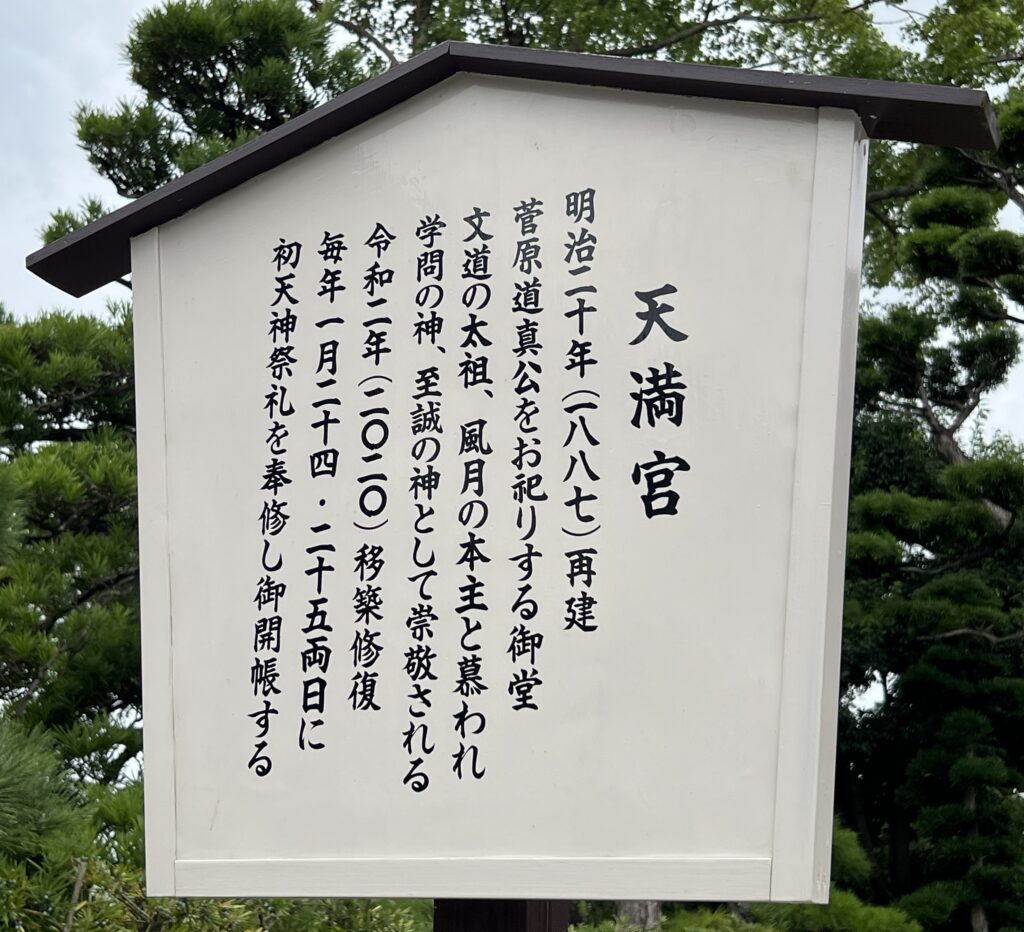

天満宮

明治二十年(1887年)に再建されました。令和二年(2020年)に移築修復されました。

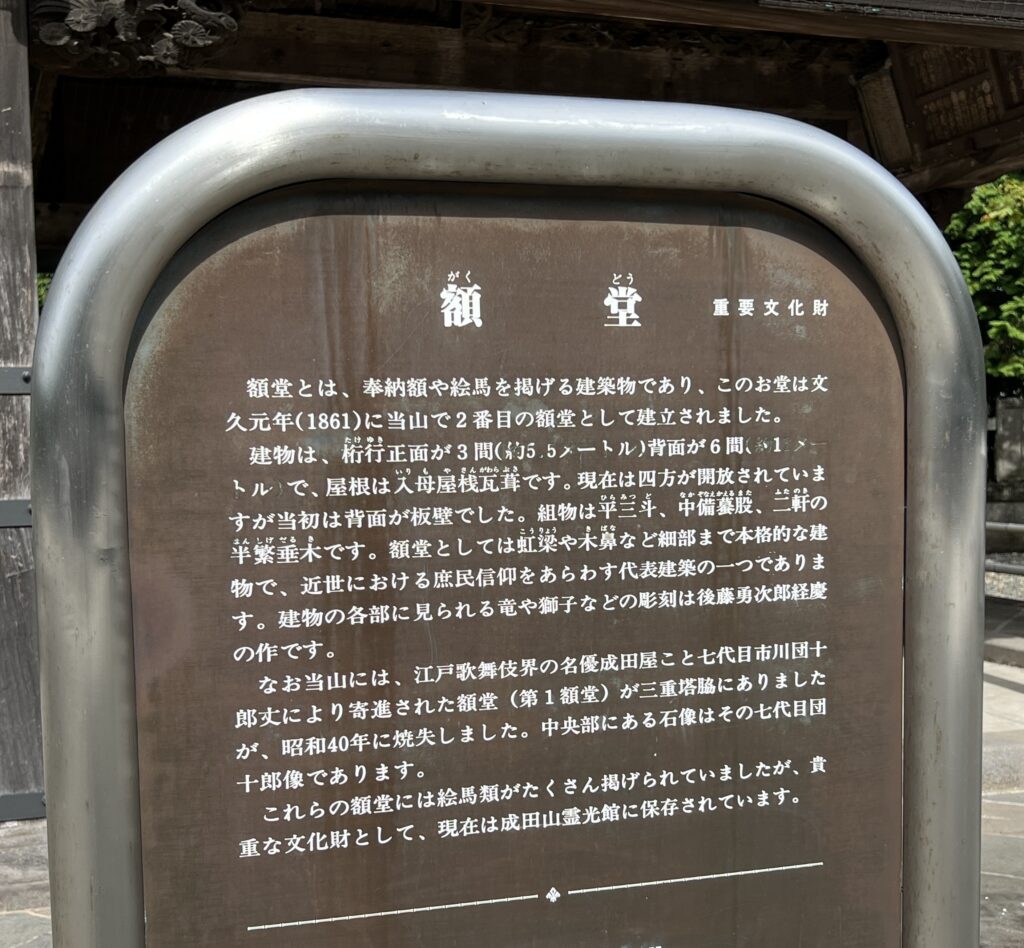

国指定重要文化財:額堂

額堂は、奉納額や絵馬を掲げる建物で、

文久元年(1861年)に成田山で二番目の額堂として建立されました。

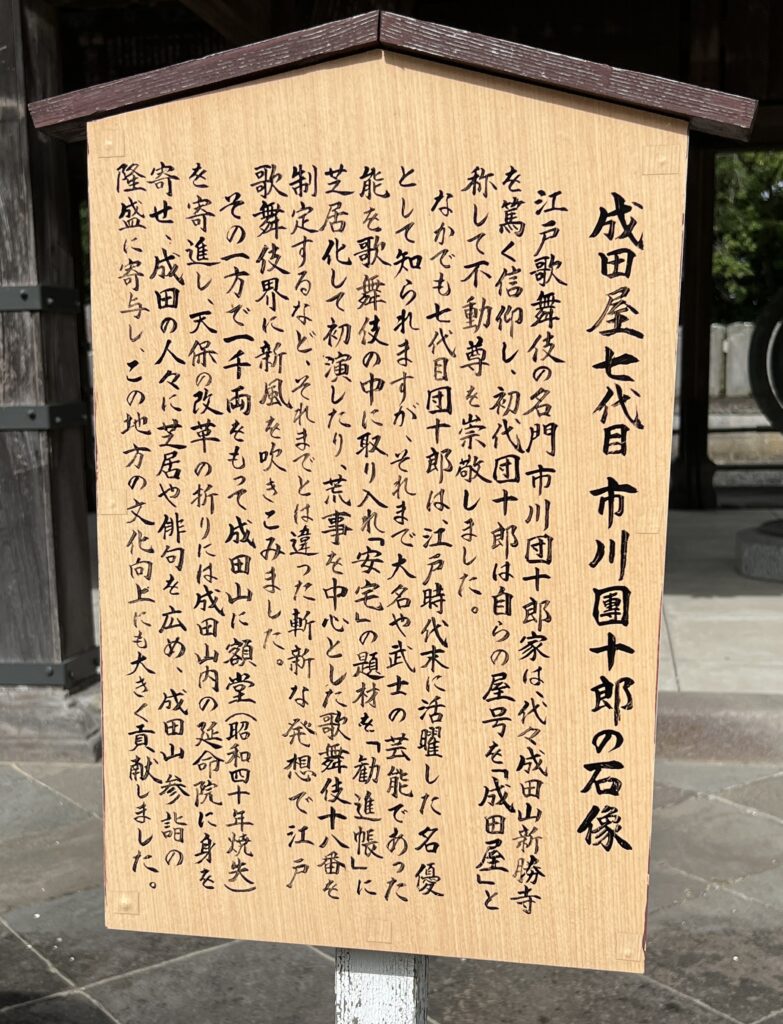

額堂:成田屋七代目・市川團十郎像

かつて一番目の額堂(第一額堂)が三重塔の脇にありましたが、昭和四十年に焼失しました。

七代目市川團十郎によって一千両をもって寄進されました。

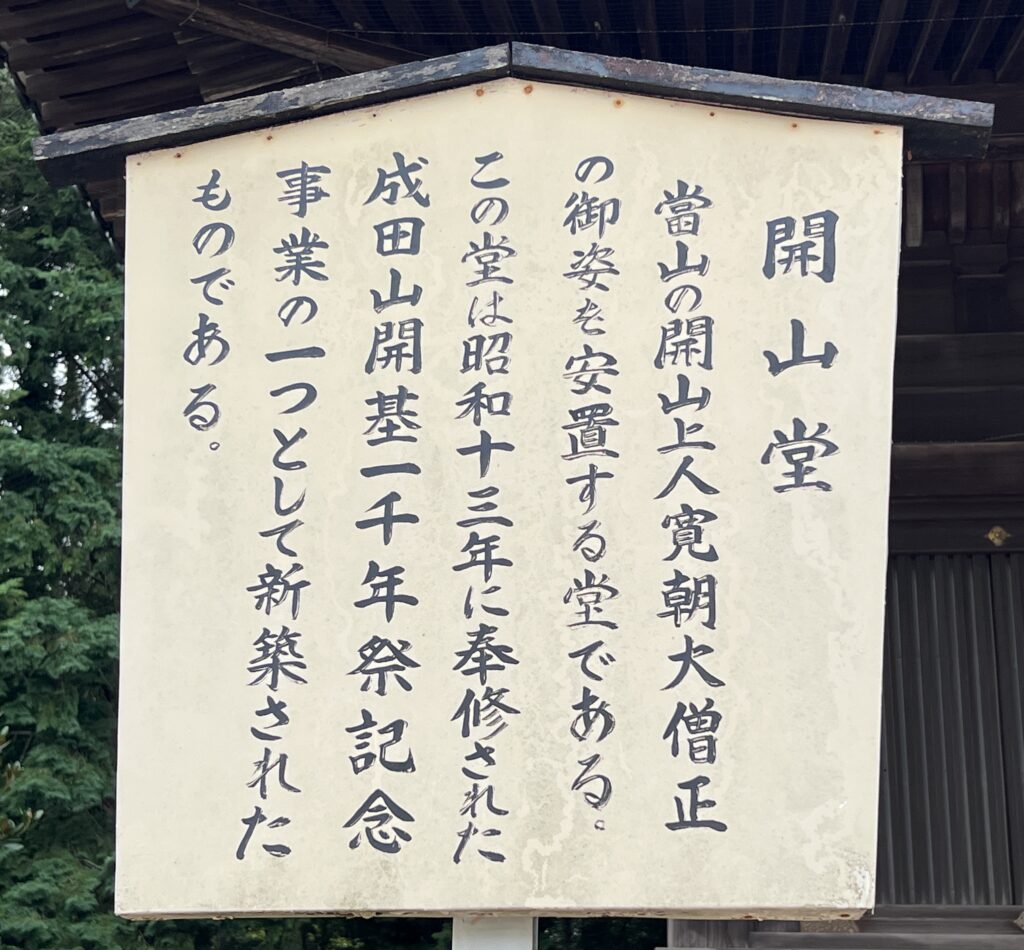

開山堂

開山の寛朝大僧正の御姿を安置する堂です。

昭和十三年に奉修された成田山開基一千年祭記念事業の一つとして新築されました。

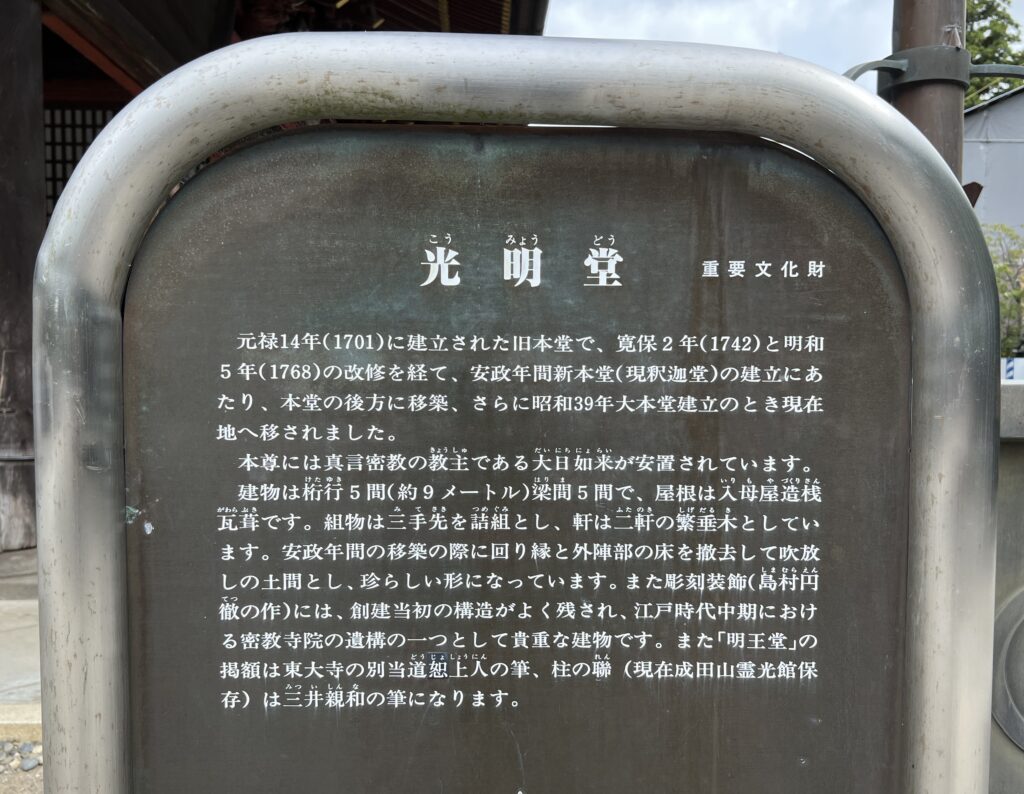

国指定重要文化財:光明堂

元禄十四年(1701年)に建立された旧本堂です。

安政年間の新本堂(現・釈迦堂)の建立にあたり、本堂の後方に移築、

昭和三十九年の大本堂建立の際、現在地へ移されました。

大日如来が安置されています。

令和四年参拝時:清瀧権現堂

令和四年参拝時には、修復工事中でした。

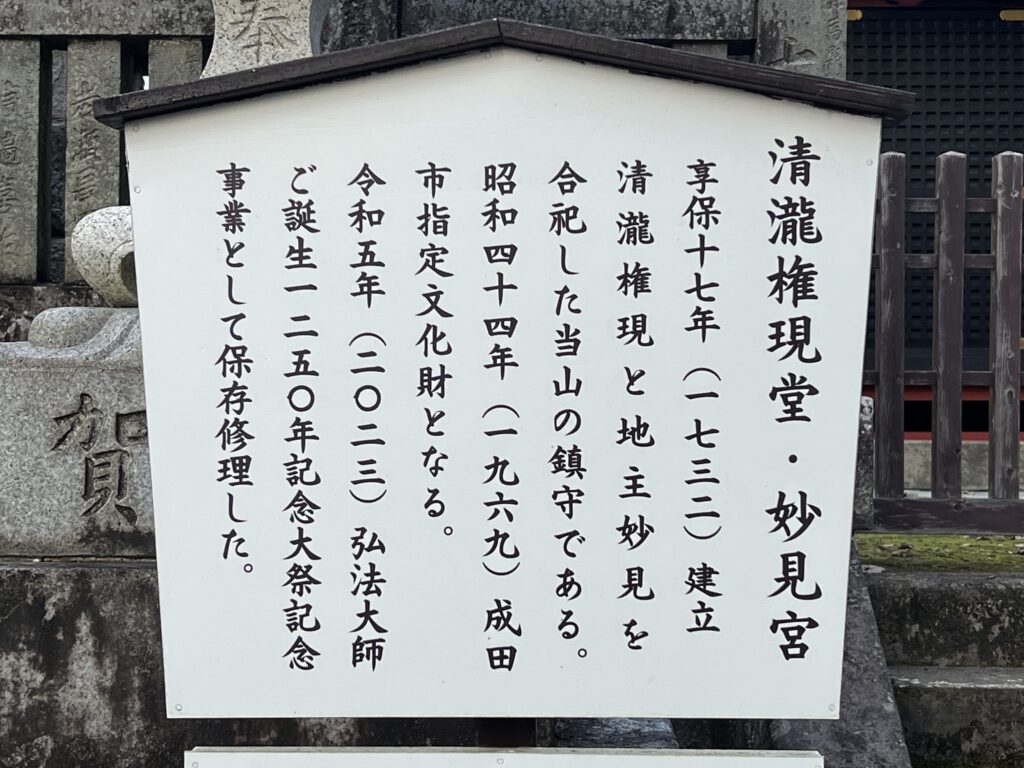

令和七年参拝時:清瀧権現堂・妙見宮

享保十七年(1732年)に建立されました。清瀧権現と地主妙見を合祀した新勝寺の鎮守です。

令和五年(2023年)の弘法大師ご誕生1250年記念大祭記念事業として、

保存修理されました。

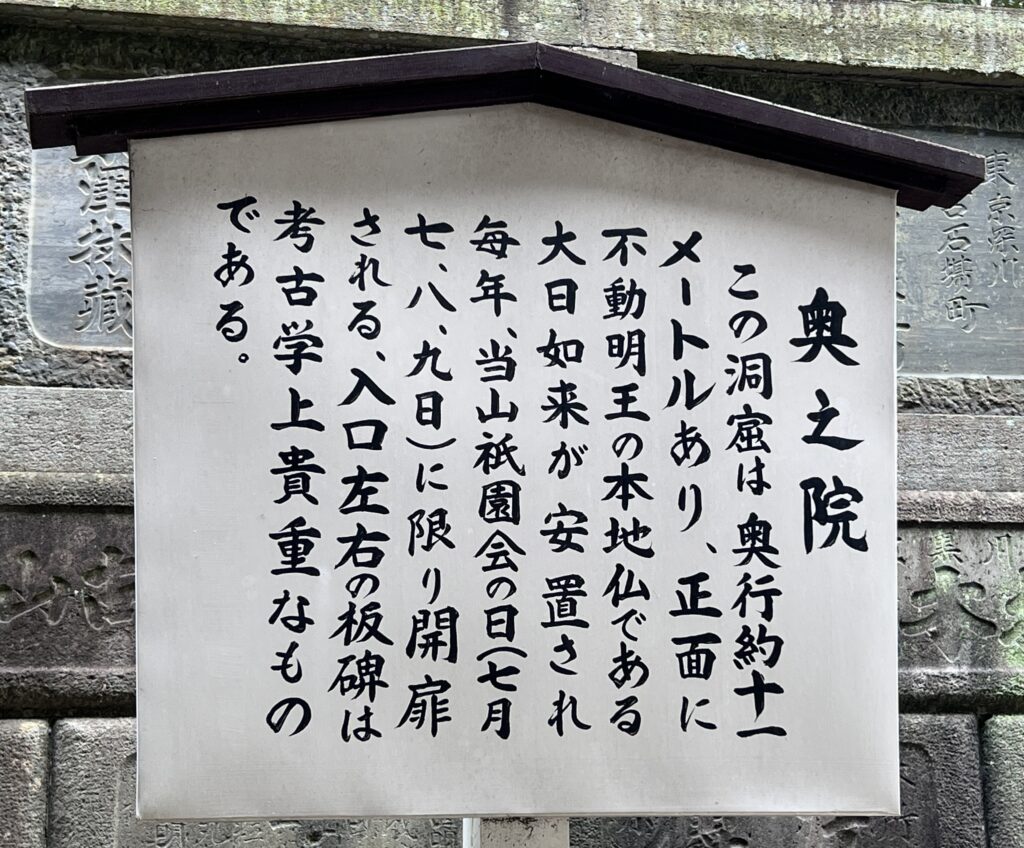

奥之院

奥之院の洞窟は、奥行約十一メートルあり、

正面に不動明王の本地仏である大日如来が安置され、

毎年祇園会の日(7月7~9日)に限り開扉されます。

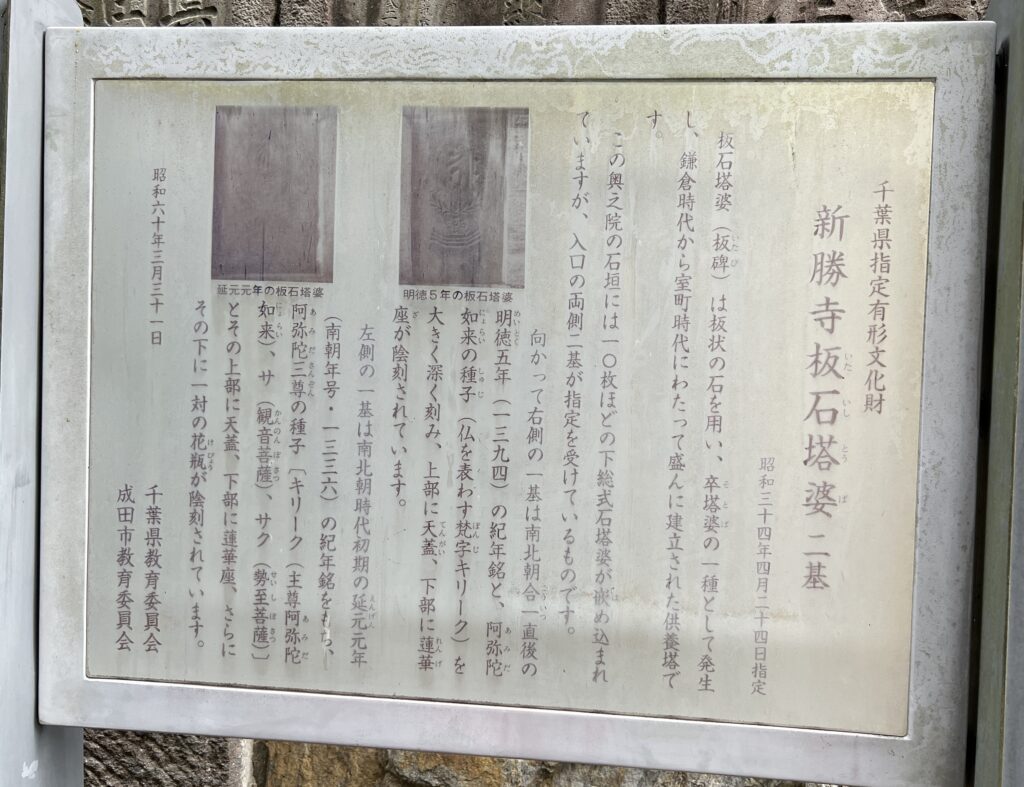

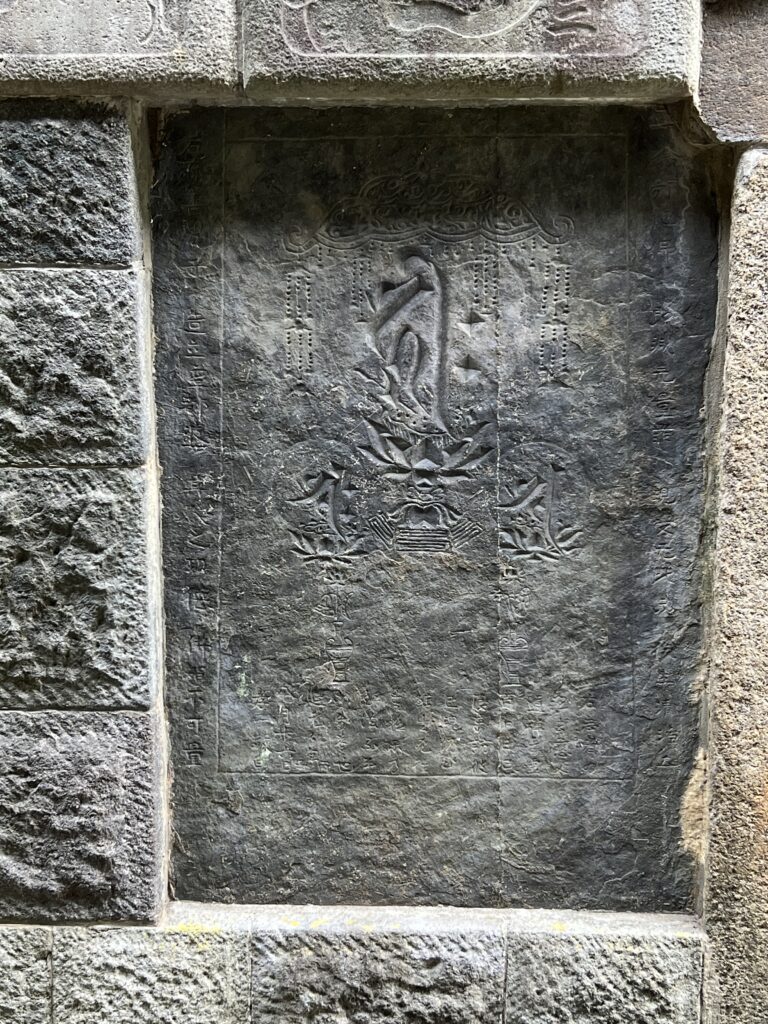

新勝寺板石塔婆(いたいしとうば)

奥之院の石垣には十枚ほどの下総式石塔婆が嵌め込まれています。

明徳五年(1394年)と延元元年(1336年)の紀年銘が、

千葉県有形文化財に指定されています。

醫王殿(いおうでん)

平成二十九年(2017年)開基千八十年祭記念事業として、木造総欅で建立されました。

御本尊は薬師瑠璃光如来で、大醫王如来とも称されます。

平和大塔

昭和五十九年(1984年)に建立されました。高さは五十八メートルです。

二階の明応殿には不動明王が安置されています。関東三十六不動霊場の結願所で、

ご朱印が頂けます。

成田山公園

成田山公園は明治時代から次第に拡張され、昭和三年に施工、

さらに平成十年に大改修されました。

成田山公園は成田山境内の北東部分を占め、165,000平方メートルの広大な園内には、

雄飛の滝、文殊の池、竜樹の池、竜智の滝やその他施設があります。

石摺不動尊

石摺不動尊は、文政十年(1827年)に建設され、天保十三年に再開眼されました。

祐天桜

東京都目黒区にある祐天寺から祐天桜の苗木が奉納されました。

庖丁塚

永年愛用し使い古した包丁が納めてあり、

調理した鳥獣魚菜の霊を慰め供養するために建立されました。

弁財天堂

勧請年代は不明ですが、元禄年間に建立されました。成田山境内で最古の建築物です。

八大童子・三十六童子

不動明王の眷属である八大童子・三十六童子の青銅像が安置されています。

朝日観音堂

慶応三年(1867年)に建立されました。日の出に真先に照らされることから、

朝日観音堂といわれています。

成田山三学院

仏弟子を育成する発心院、成田山の教師を育成する勧学院、

成田山が招いた外国人留学生が勉学する修智院の三学院があります。

信心講奉納宝剣

三笠宮崇仁親王殿下、百合子妃殿下お手植え沙羅双樹

三社

左から白山明神、金毘羅大権現、今宮神社の三社が祀られています。

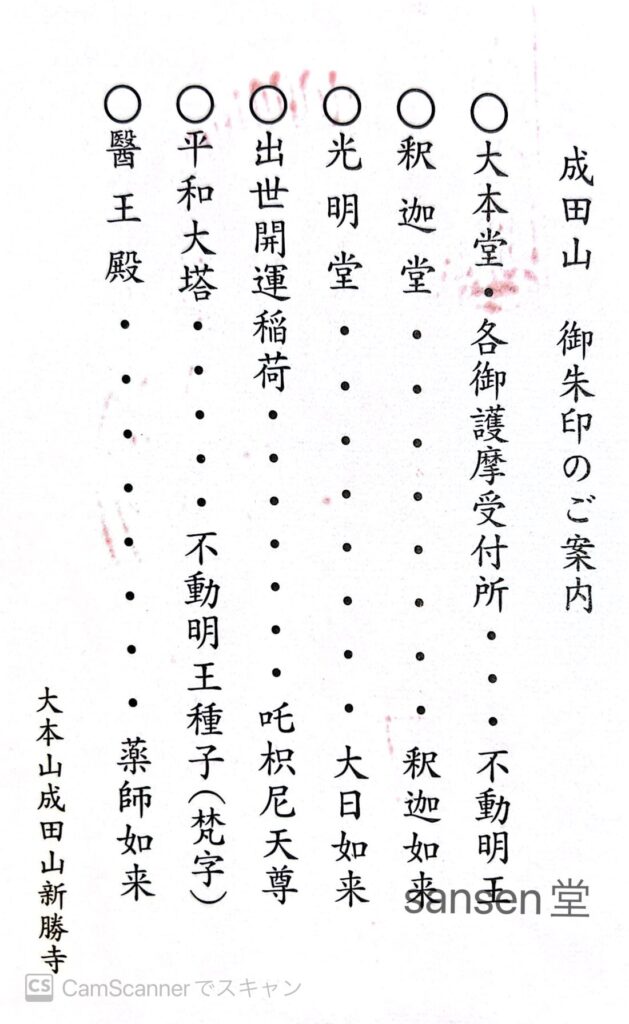

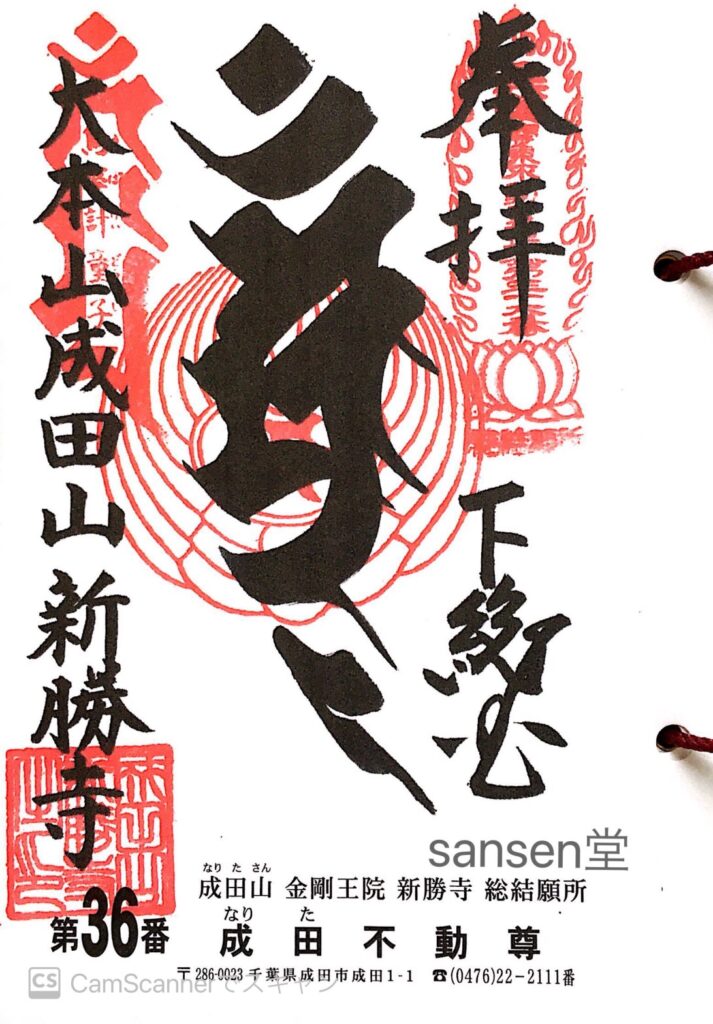

成田山新勝寺のご朱印

成田山新勝寺・ご朱印帳

ご朱印授与所案内

ご朱印敷き紙には、各ご朱印の授与所が記載されていました。

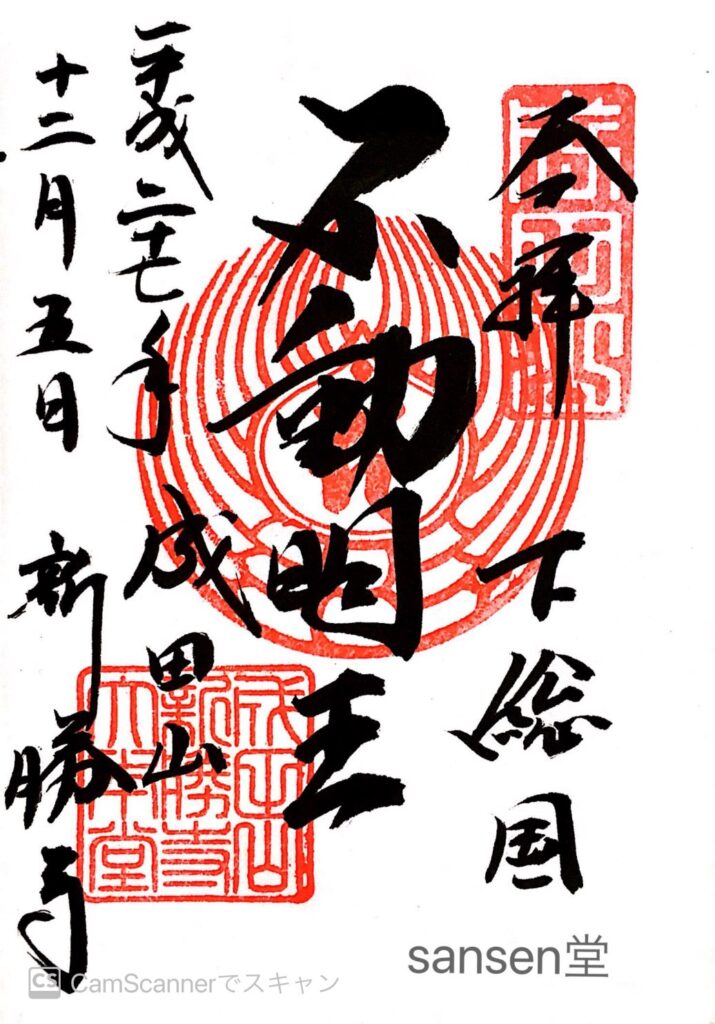

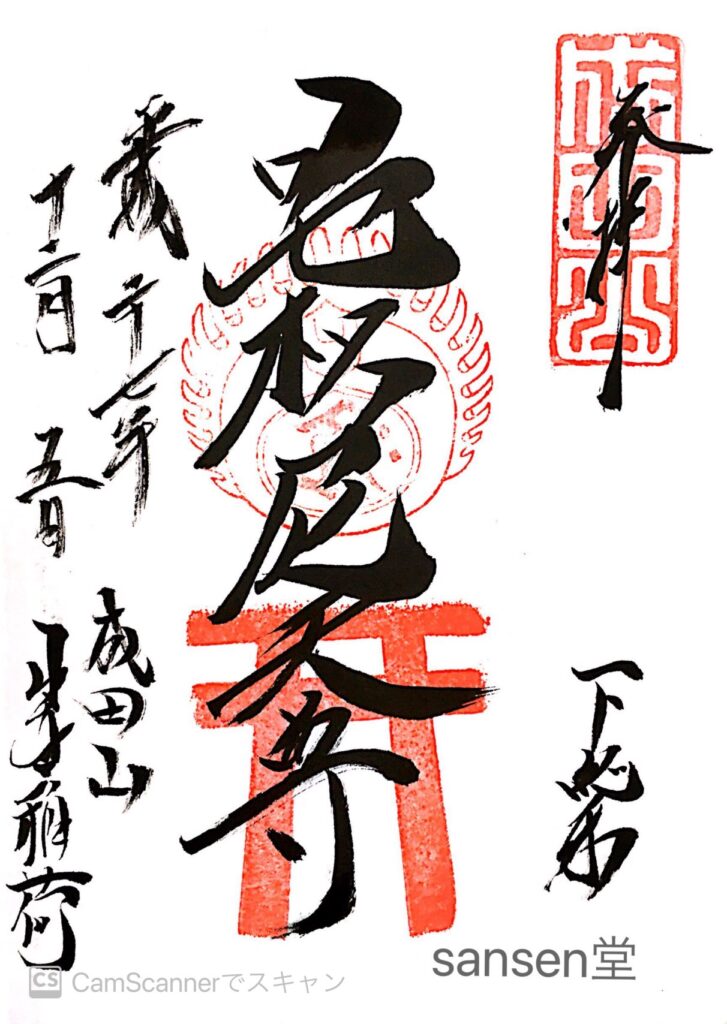

平成二十七年拝受:関東三十六不動霊場第三十六番札所・ご朱印

平成二十七年拝受:不動明王・ご朱印

平成二十七年拝受:薬師如来・ご朱印

平成二十七年拝受:出世開運稲荷・ご朱印

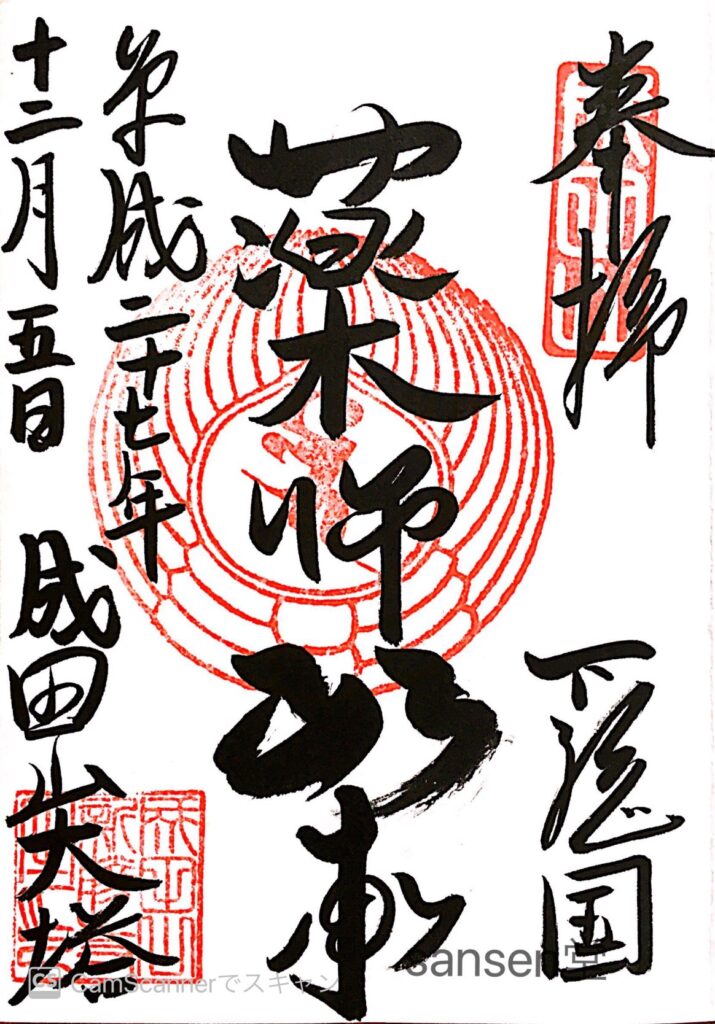

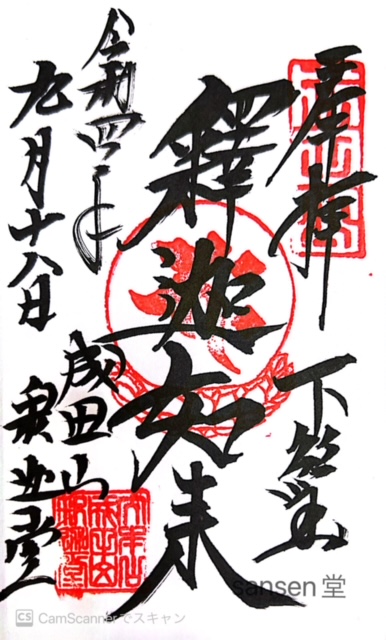

令和四年拝受:不動明王・ご朱印

令和四年拝受:不動明王種子・ご朱印

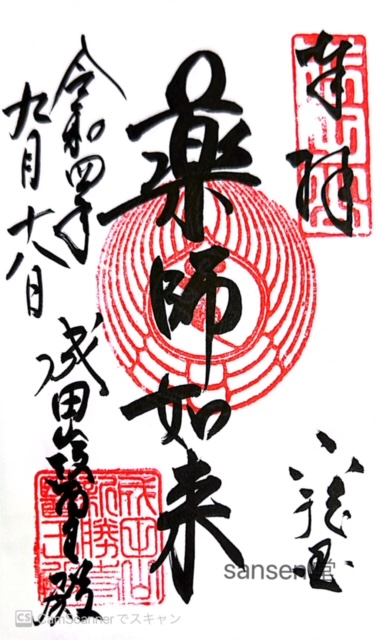

令和四年拝受:薬師如来・ご朱印

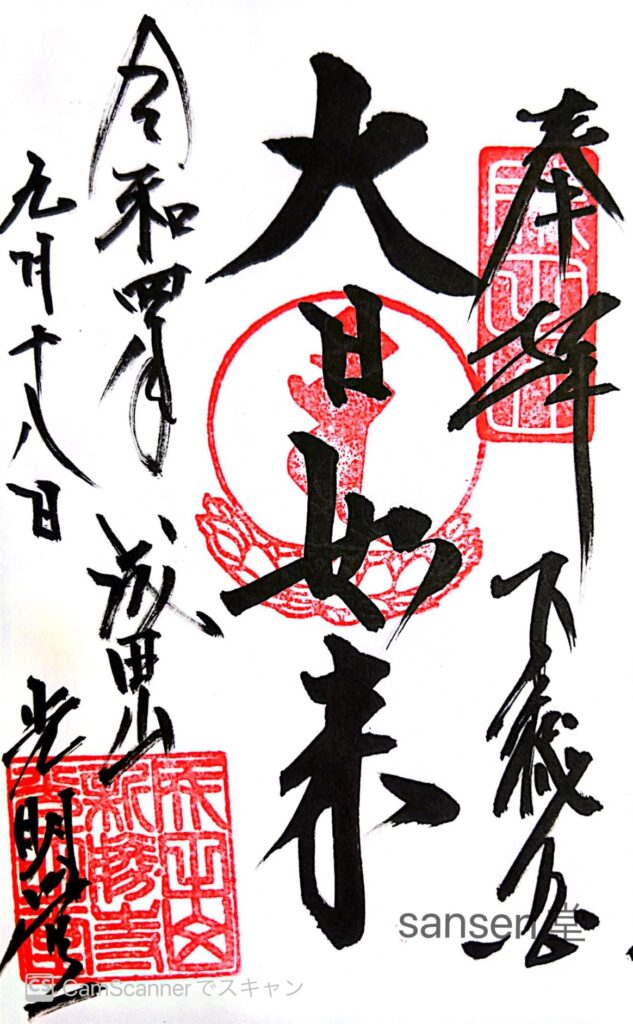

令和四年拝受:大日如来・ご朱印

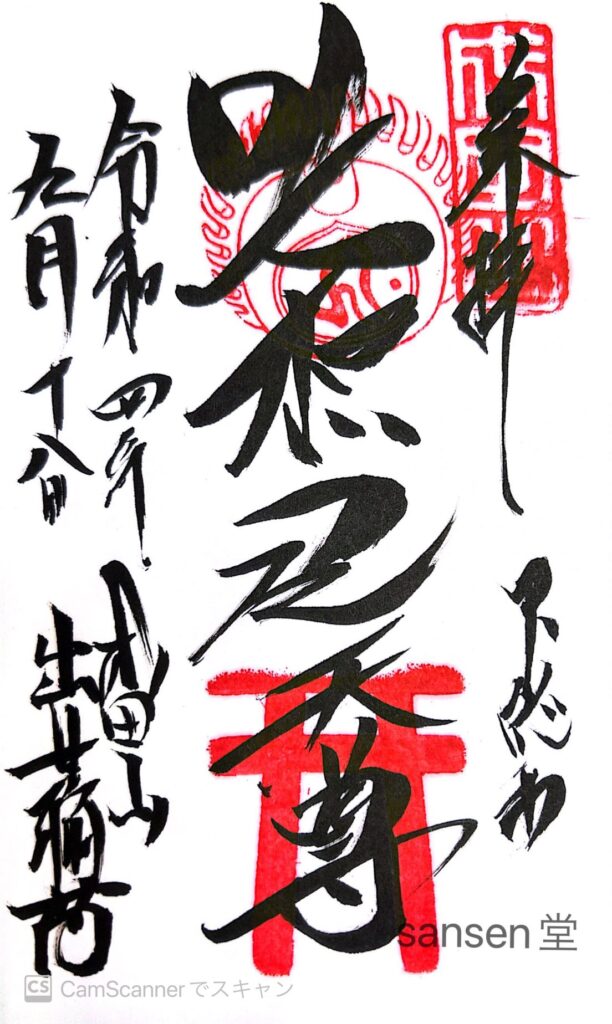

令和四年拝受:出世開運稲荷・ご朱印

令和四年拝受:釈迦如来ご朱印

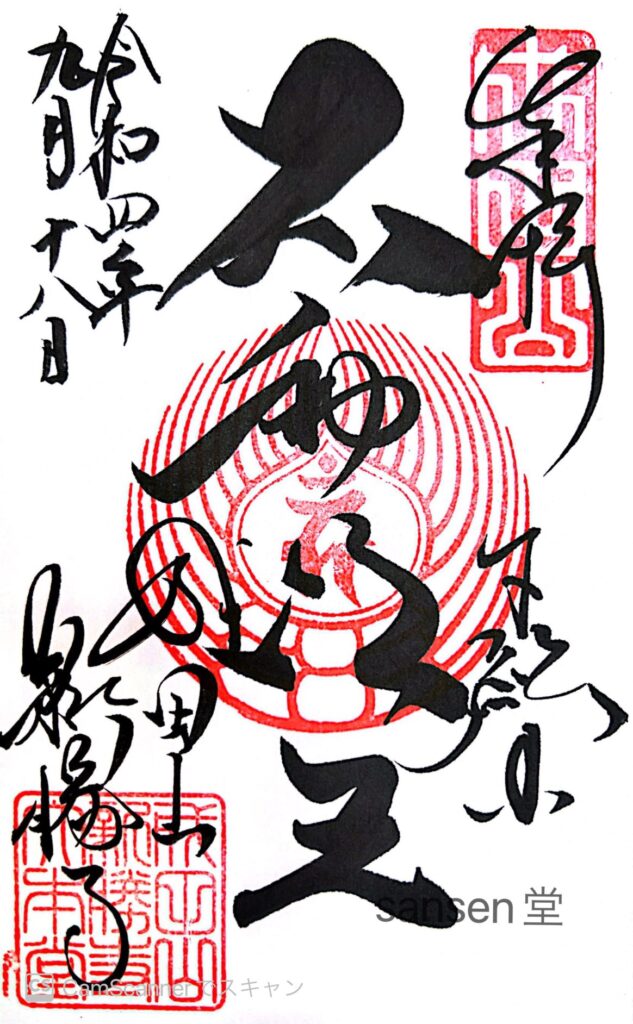

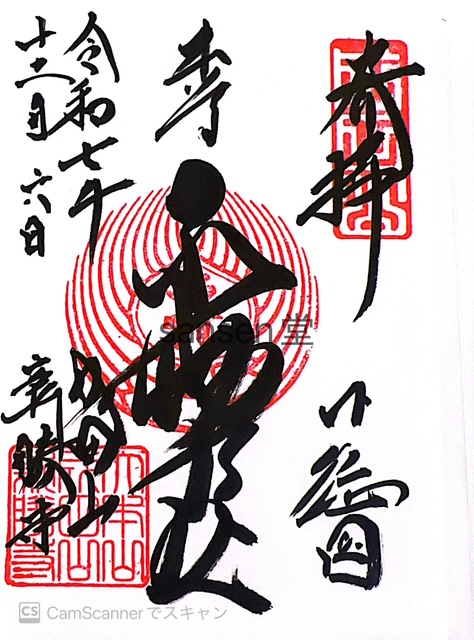

令和七年拝受:不動明王・ご朱印

寺院情報

- 住所:千葉県成田市成田1

- アクセス:京成電鉄京成成田駅・JR成田駅下車徒歩約10分

- HP:https://www.naritasan.or.jp/

成田山新勝寺周辺

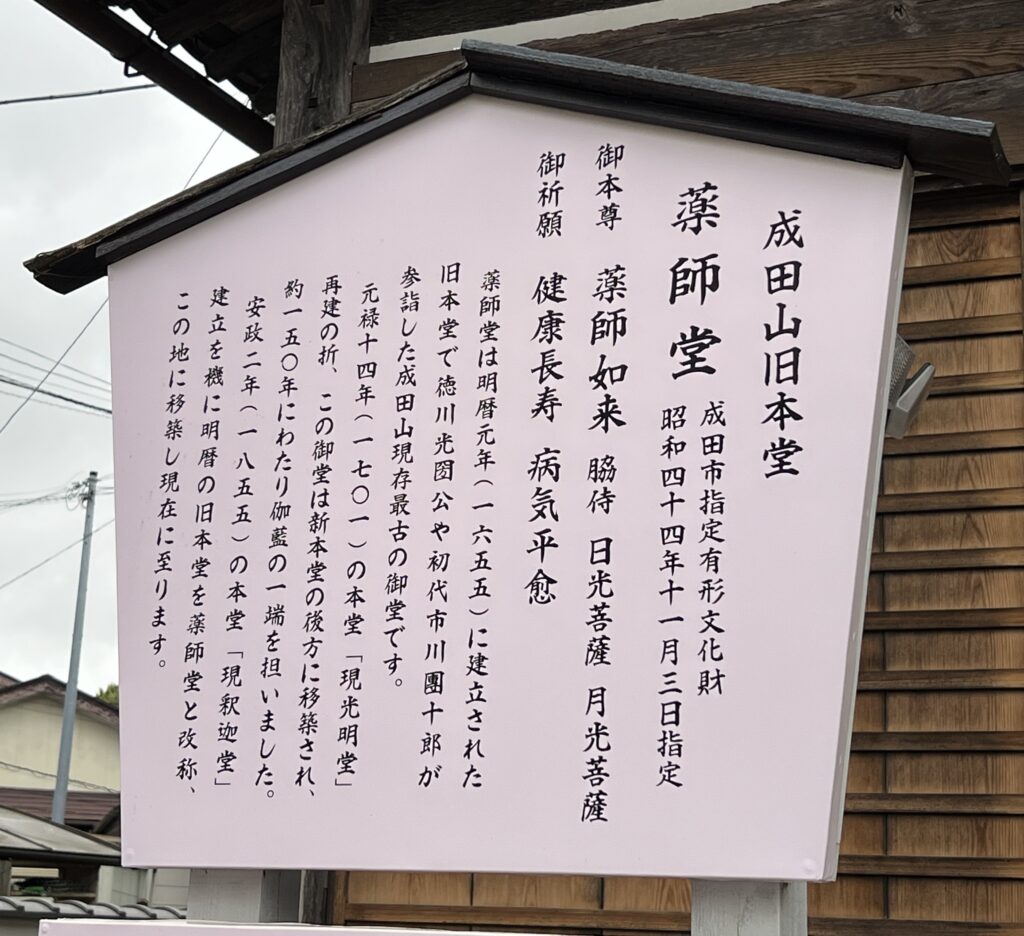

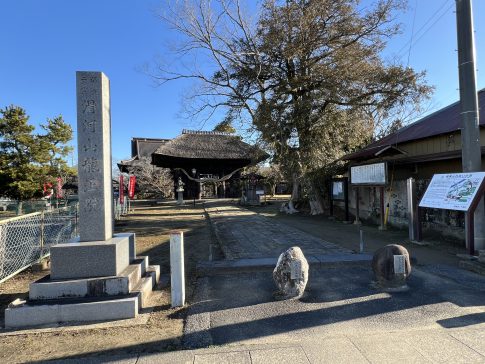

成田山旧本堂:薬師堂(成田市上町496-1)

成田山の境内とは別の場所に、旧本堂の薬師堂があります。

明暦元年(1655年)に建立された旧本堂です。

元禄十四年(1701年)の本堂(現・光明堂)再建の折、新本堂の後方に移築されました。

安政二年(1855年)の本堂(現・釈迦堂)建立を機に、明暦の旧本堂を薬師堂と改称し、

現在の場所に移築されました。

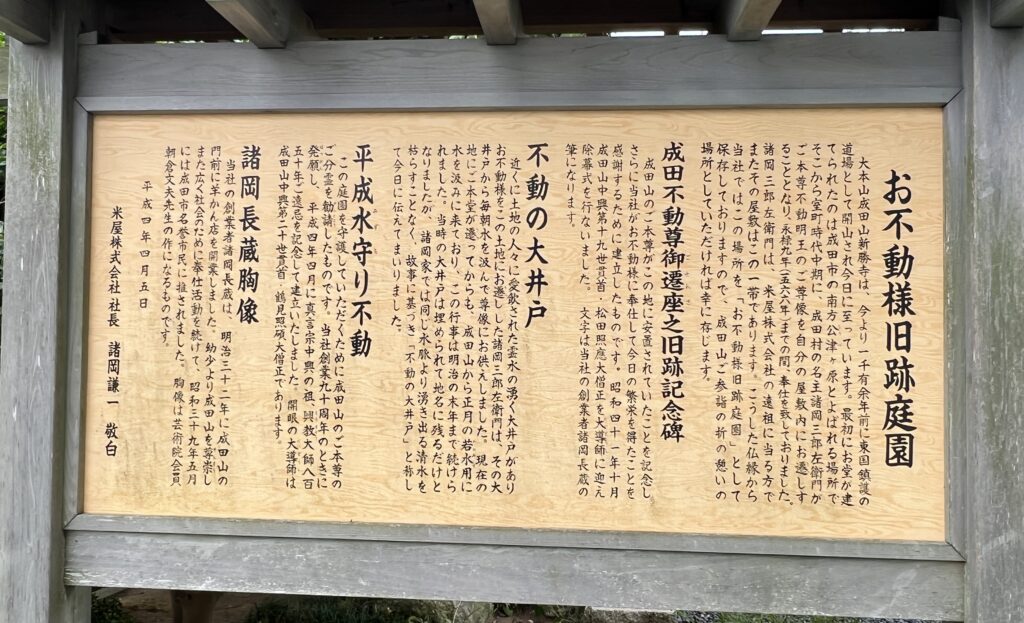

お不動様旧跡庭園

菓子店の「成田山表参道なごみの米屋総本店(成田市上町500)」の敷地は、

かつて成田山の不動明王が祀られていました。

室町時代の中期に成田村の名主である諸岡三郎左衛門が、自分の屋敷内に、

永禄九年(1566年)までの間奉仕されていました

諸岡三郎左衛門は米屋の遠祖で、庭園内には創業者の諸岡長蔵翁の胸像がありました。

米屋は明治三十二年に成田山の門前に羊かん店で創業しました。

諸岡三郎左衛門はこの井戸から毎朝汲んだ水を、不動明王尊像にお供えしました。

庭園を守護するため、成田山のご本尊の御分霊が勧請され、平成四年に建立されました。

御遷座の旧跡記念碑がありました。

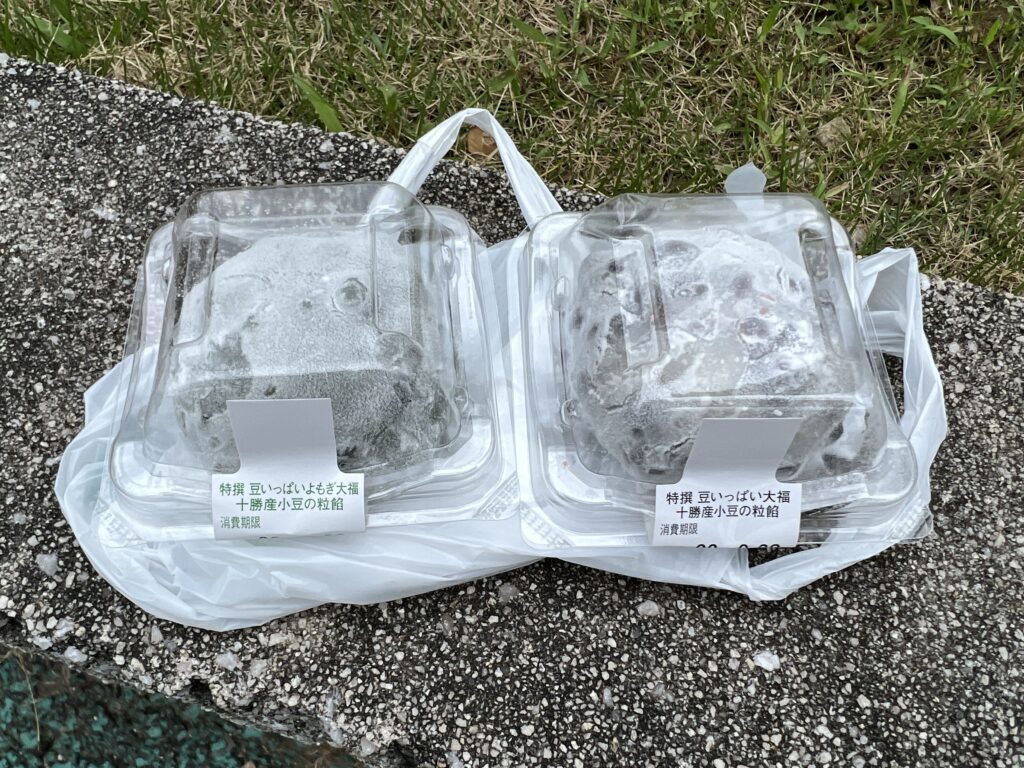

サンロイヤル佐久間店(豆大福の販売数量全国一位)

成田山薬師堂の近くにあるサンロイヤル佐久間店の店頭で、豆大福を買いました。

販売数量全国一位だそうです。美味しく頂きました。

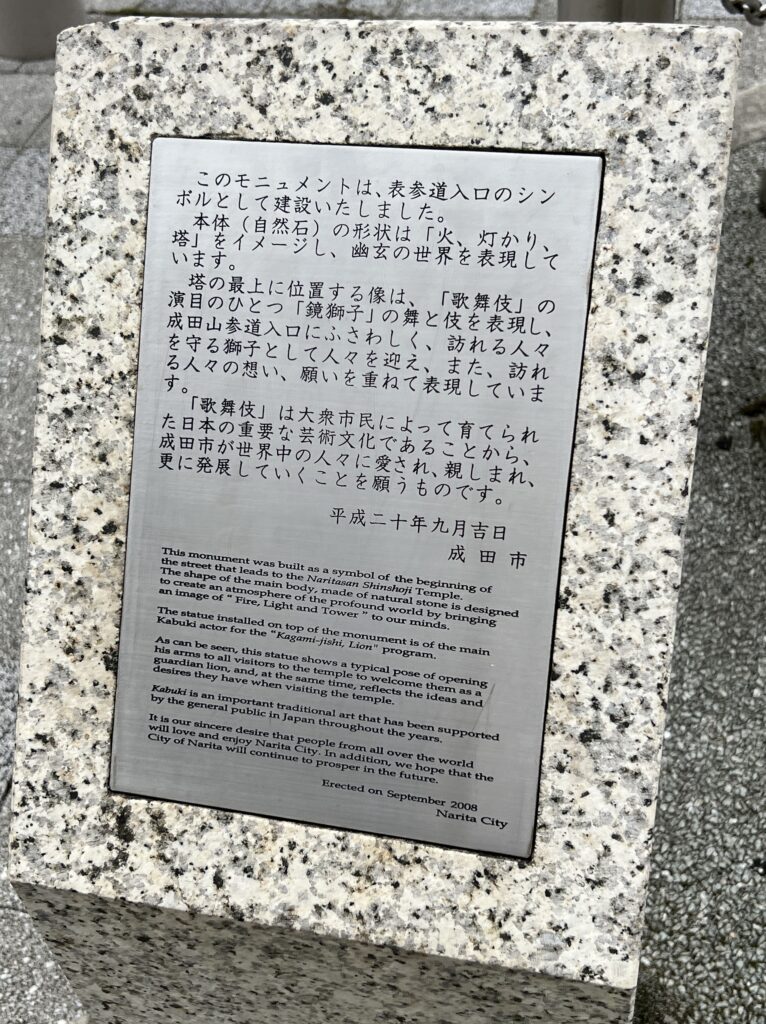

表参道モニュメント(JR成田駅前)

塔の最上に位置する像は、歌舞伎の演目のひとつ「鏡獅子」の舞と伎が表現されています。

ご覧頂きましてありがとうございます。

関東三十六不動霊場は、不動明王をお祀りする寺院を巡るものです。

昭和六十二年(1987年)に開創されました。

三十六ケ所の札所は、不動明王の眷属(けんぞく)である、

三十六童子がお護りする尊像を巡拝の御本尊としたことから定まったものです。

不動尊への信仰は古くから関東地方の南部で篤いため、

我が国最大の不動尊の霊域ということができます。