徳川家光公墓所:輪王寺大猷院(たいゆういん)

輪王寺常行堂を奥に進むと、

江戸幕府三代将軍の徳川家光の廟所である輪王寺大猷院があります。

寺院の名前『大猷院(だいゆういん)』とは、家光の戒名の最初の三文字から取っています。

紅葉の綺麗な季節に参拝させて頂きました。

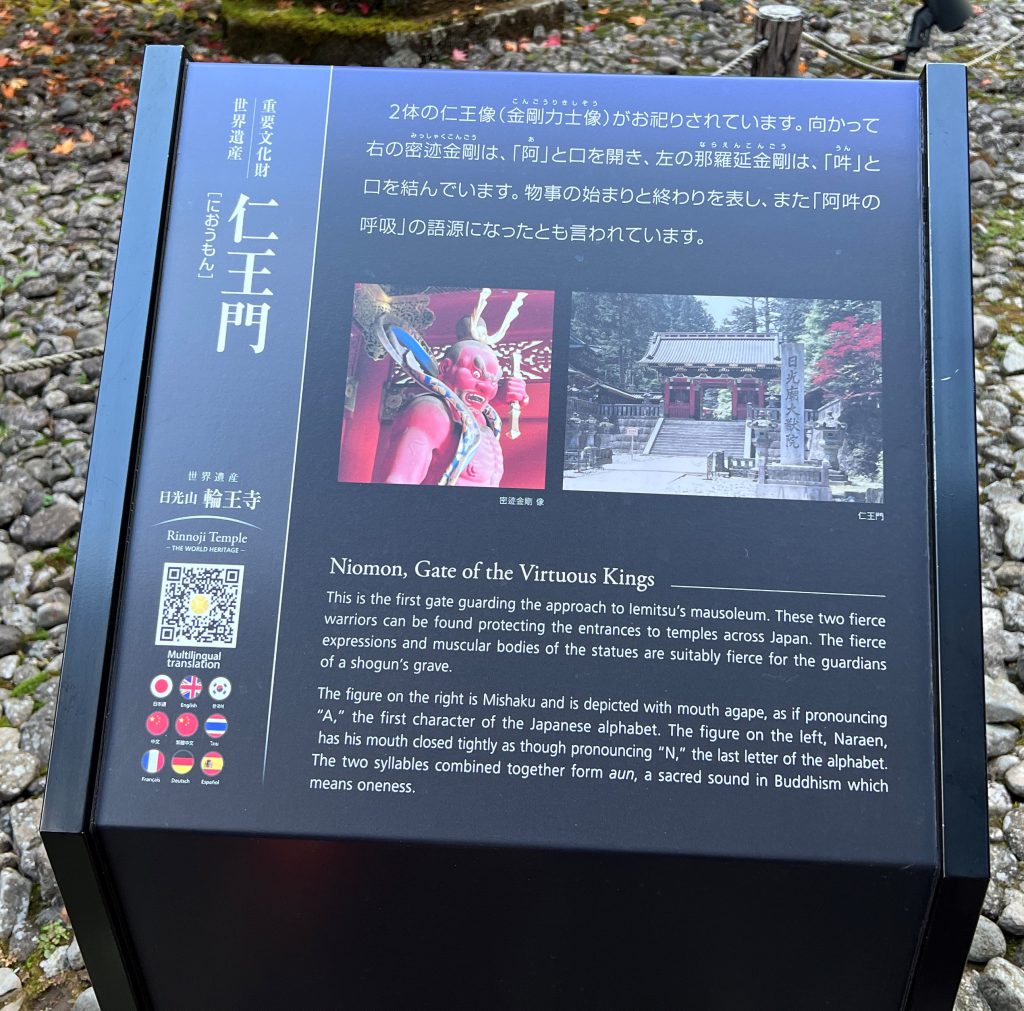

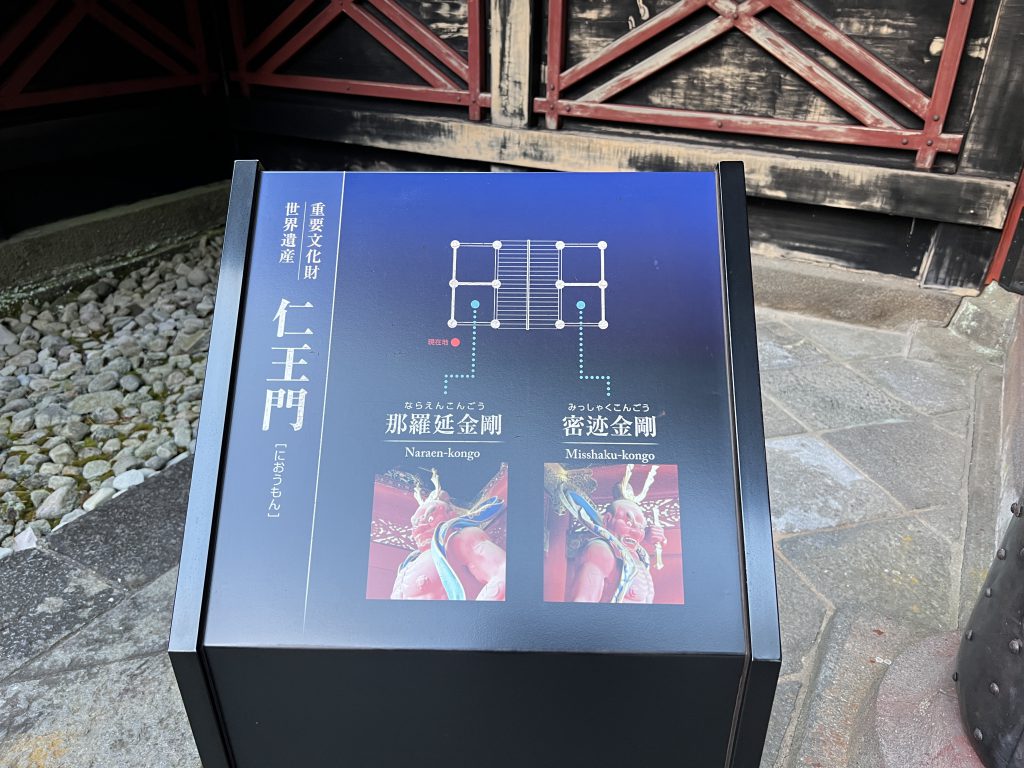

国指定重要文化財:仁王門

二体の金剛力士像が祀られています。

『阿吽(あうん)の呼吸の語源』ともなっている二体で、

物事の始まりと終わりを表しています。

裏側から見た仁王門です。

ちょうど閉門の時間に差し掛かり、左脇の出口から退出致しました。

仁王門の門前にある燈籠ですが、

大猷院には三百十五基の燈籠があるそうです。

国指定重要文化財:御水舎(おみずや)

御影石の御水舎は鍋島勝茂が寄進しました。

天井には狩野安信による龍の絵が描かれています。

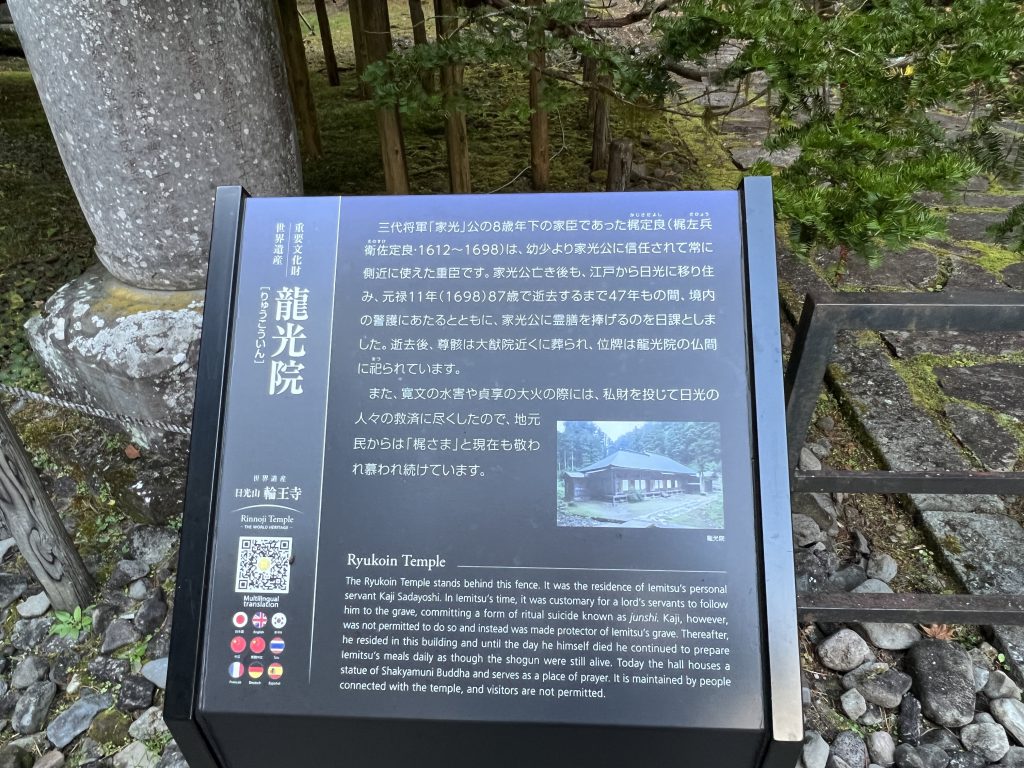

国指定重要文化財:龍光院

龍光院は徳川家光の八歳年下の家臣であった、

梶定良(かじさだよし)が祀られています。

幼少より家光に仕え、家光亡き後も江戸から日光に移り住み、

元禄十一年(1698年)に八十七歳で逝去するまで、

四十七年もの間、境内の警護に当たり、霊膳を捧げるのを日課としていました。

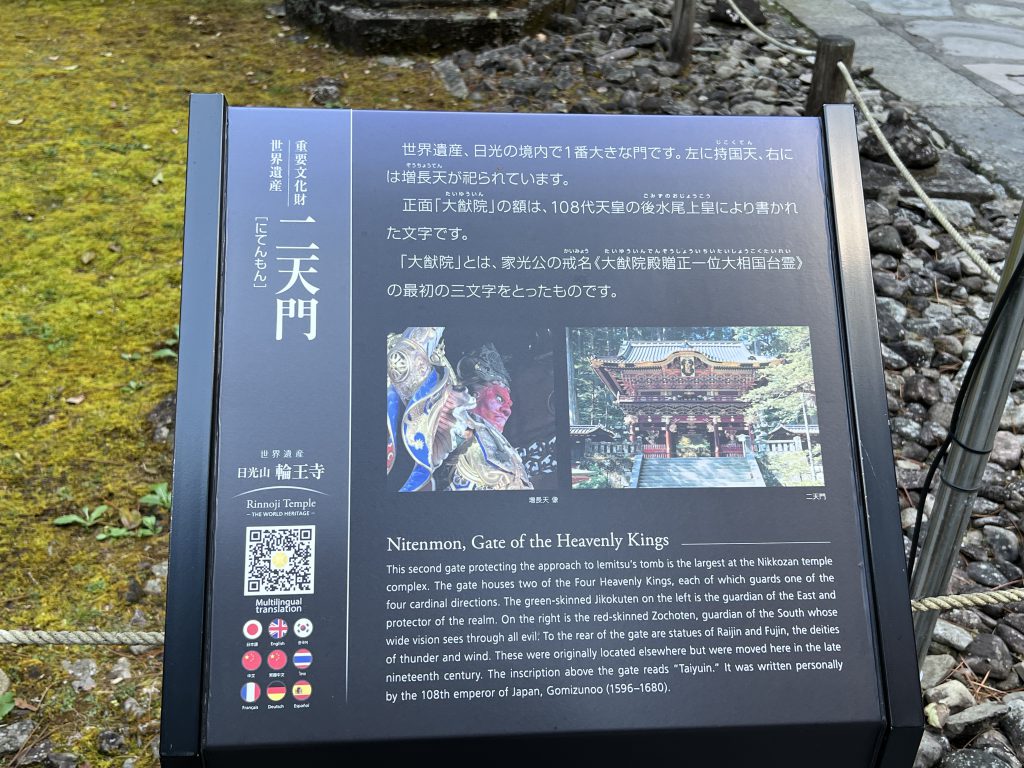

国指定重要文化財:二天門

日光の境内で一番大きな門になります。

『大猷院』の扁額は後水尾上皇により書かれました。

左が持国天、右が増長天となります。

霊廟側より、左側から『風神』と『雷神』となります。

平成の大修理を経て往年の輝きが甦っていました。

平成の大修理時の二天門(平成二十八年参拝時)

展望所

二天門をくぐり階段を登ると展望所と呼ばれる場所があります。

龍光院にあるたくさんの石の燈籠は十万石未満の大名からの献上品です。

十万石未満の大名は二天門から先に進むことは許されませんでした。

展望所からは二天門を見ることもできます。

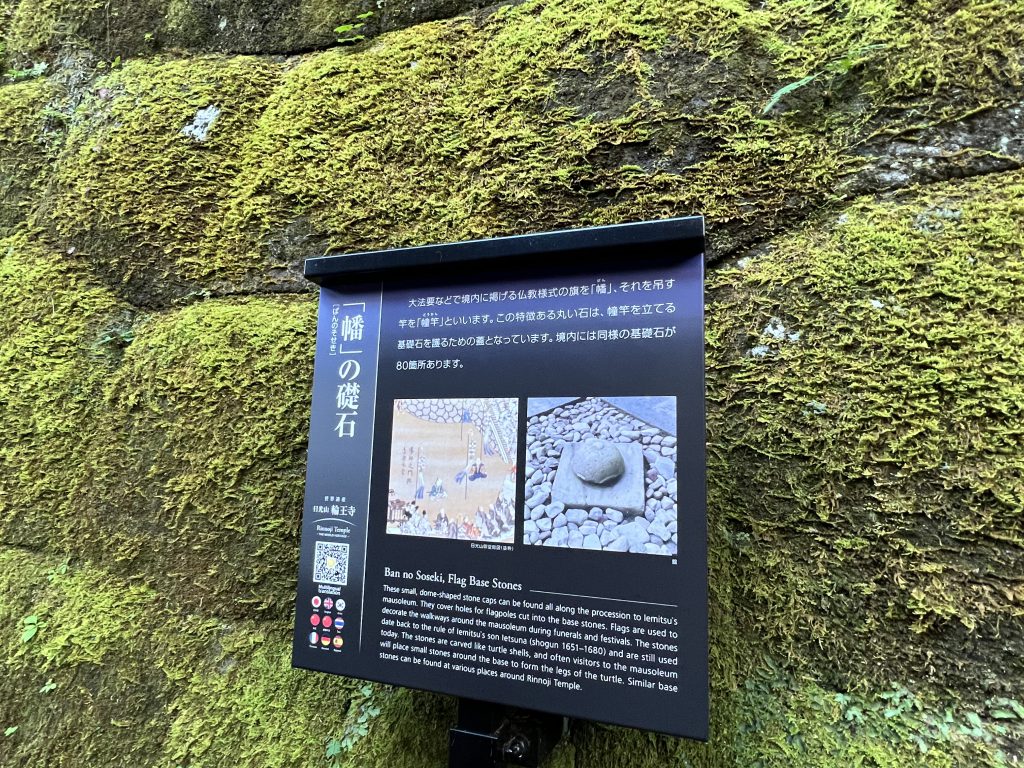

播(ばん)の礎石

大法要などで掲げる仏教様式の旗を『播(ばん)』と呼び、

それを吊るす竿を『播竿』といいます。

この播竿を立てる基礎石を護る為の蓋となっています。

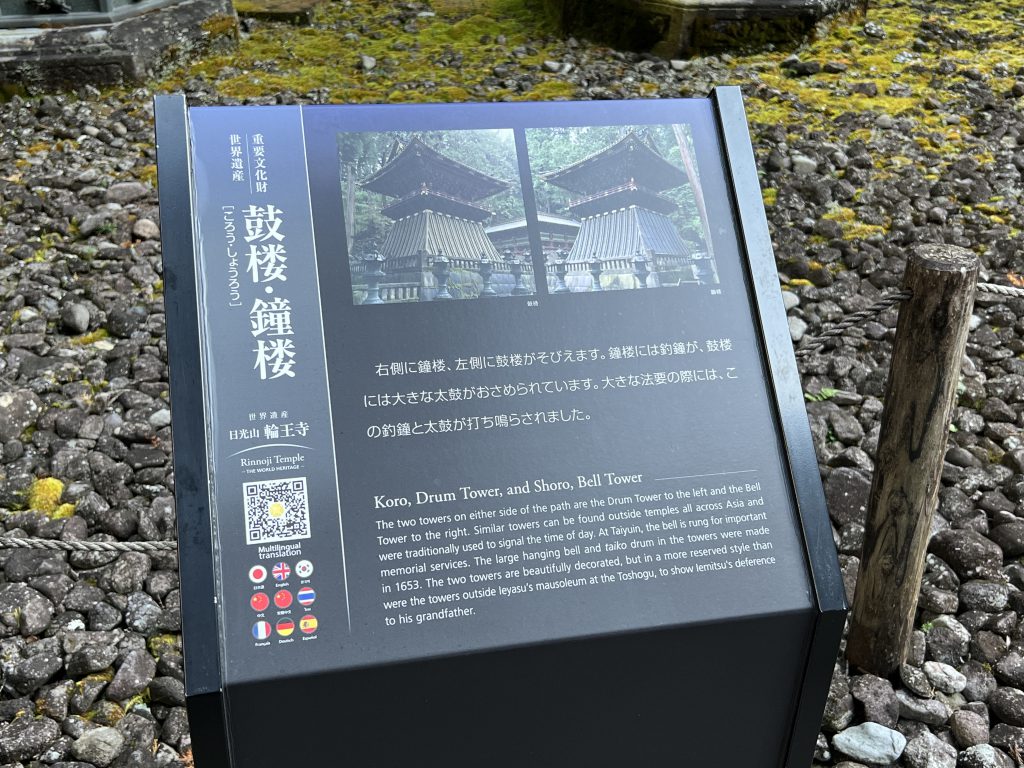

国指定重要文化財:鐘楼(しょうろう)

鐘楼には釣鐘が収められています。

国指定重要文化財:鼓楼(ころう)

鼓楼には大きな太鼓が収められています。

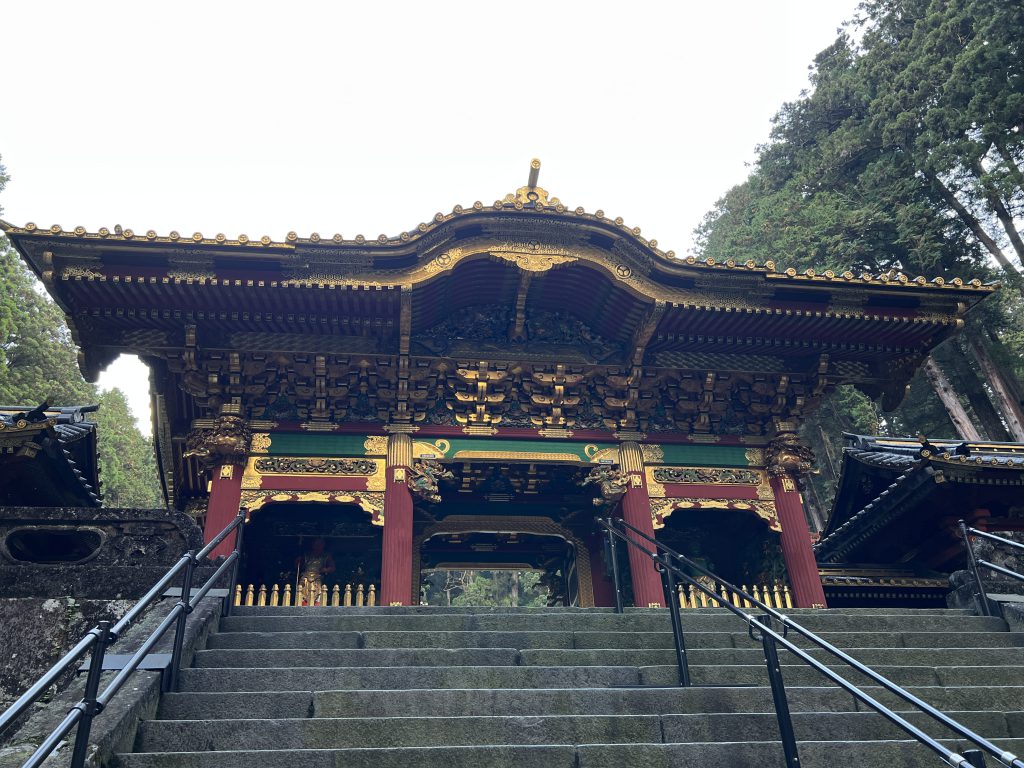

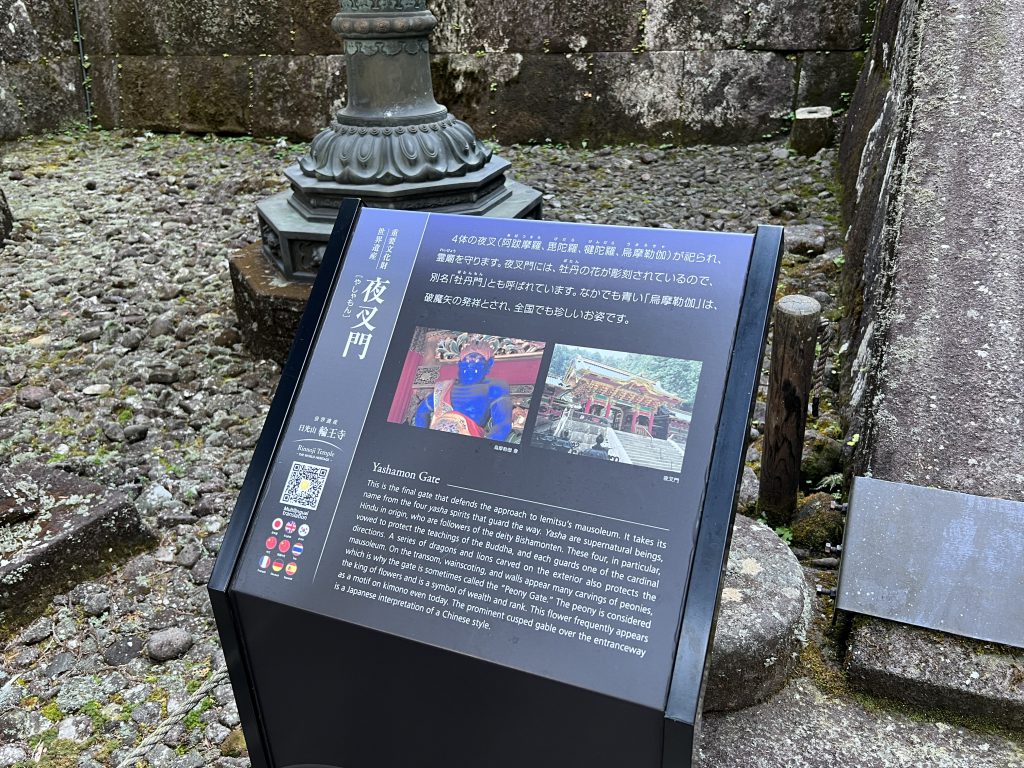

国指定重要文化財:夜叉門(やしゃもん)

牡丹の花が彫刻されているので、『牡丹門』とも呼ばれています。

四体の夜叉が祀られ、霊廟を守っています。

入口側左から『毘陀羅(びだら)』と『阿跋摩羅(あばつまら)』です。

霊廟側左より『犍陀羅(けんだら)』と『烏摩勒伽(うまろきゃ)』です。

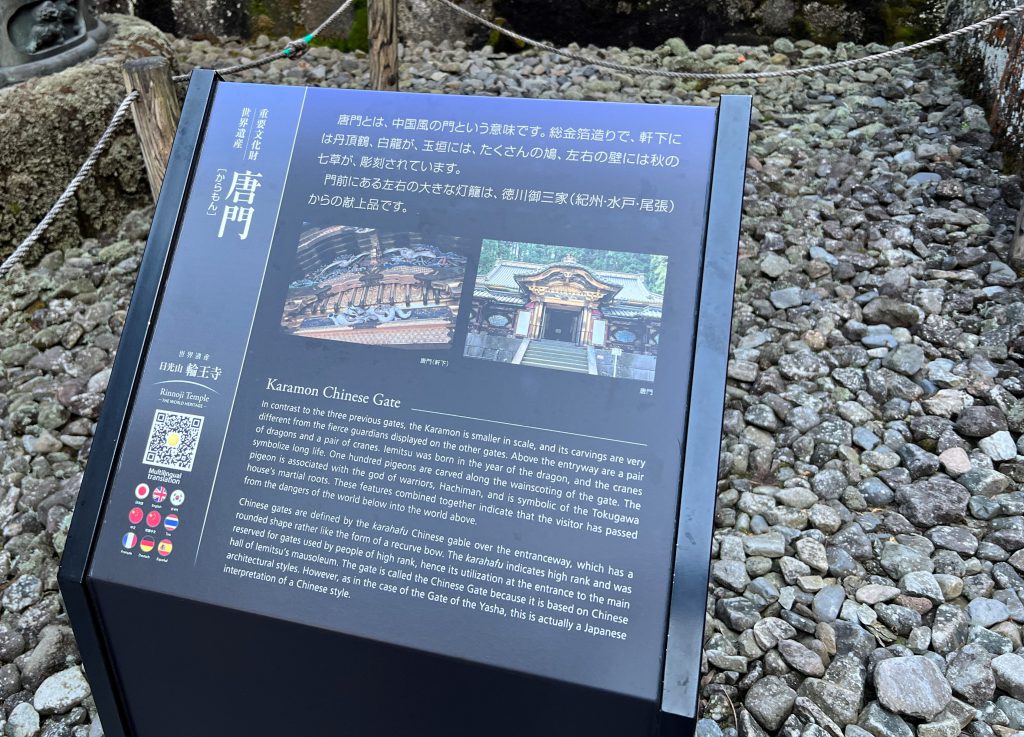

国指定重要文化財:唐門

拝殿に入る唐門です。手前の燈籠は徳川御三家からの献上品です。

軒下には丹頂鶴(タンチョウヅル)と白龍が彫刻されています。

国宝:本殿・相の間・拝殿

手前から拝殿となります。

相の間と本殿となります。

平成二十八年の参拝時に撮影した本殿です。

別名『金閣殿』とも呼ばれています。

国指定重要文化財:大猷院霊廟宝庫

大猷院に伝わる宝物が収められています。

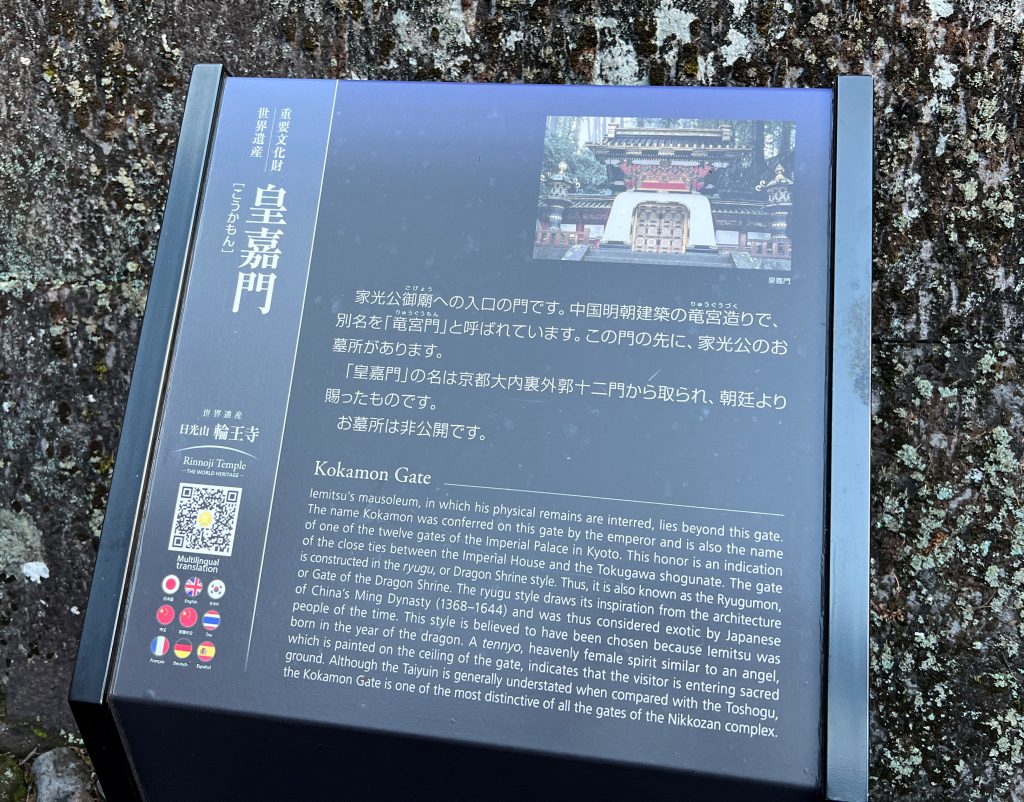

国指定重要文化財:皇嘉門(こうかもん)

家光公霊廟の入口となります。内部は通常非公開です。

中国明朝建築の竜宮造りです。

境内より大猷院霊廟の屋根を微かに見ることができます。

大猷院霊廟は北東を向いて建てられており、その先には家康の霊廟があります。

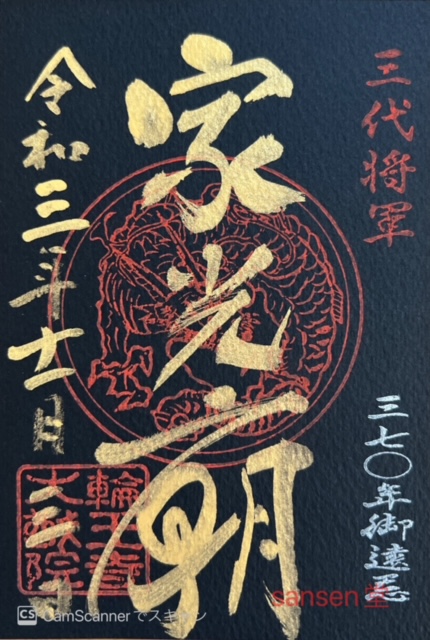

輪王寺大猷院のご朱印

平成二十一年拝受:ご朱印

平成二十八年拝受:ご朱印

家光公三百七十年遠忌:特別限定御朱印

寺院情報

- 住所:栃木県日光市山内2300

- アクセス:JR日光線日光駅・東武日光駅下車バス停『大猷院 二荒山神社前』下車

- HP:https://www.rinnoji.or.jp/

ご覧頂きましてありがとうございます。