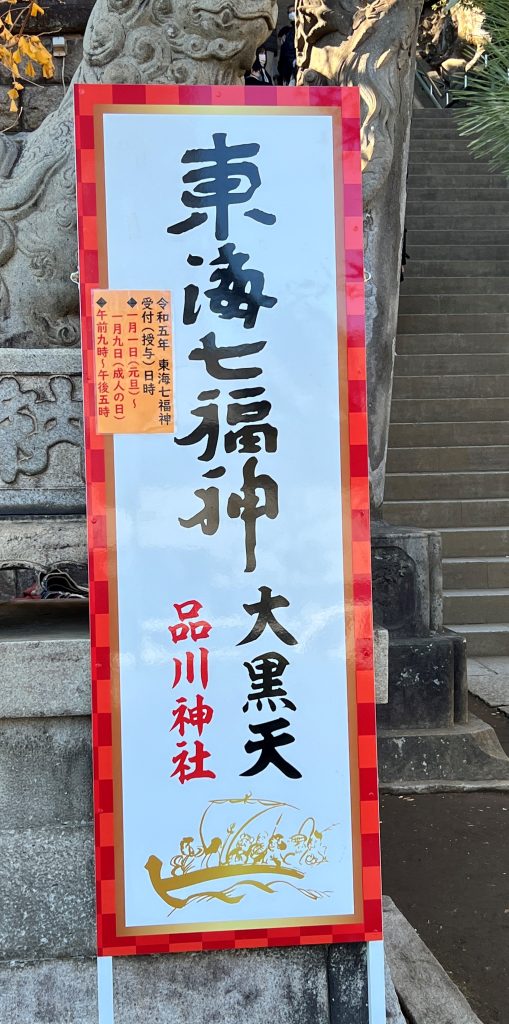

東海七福神・大黒天:富士塚(ふじづか):品川神社(しながわじんじゃ)

東京十社めぐり

東京十社めぐり:御朱印帳

専用の御朱印帳で巡拝させて頂きました。

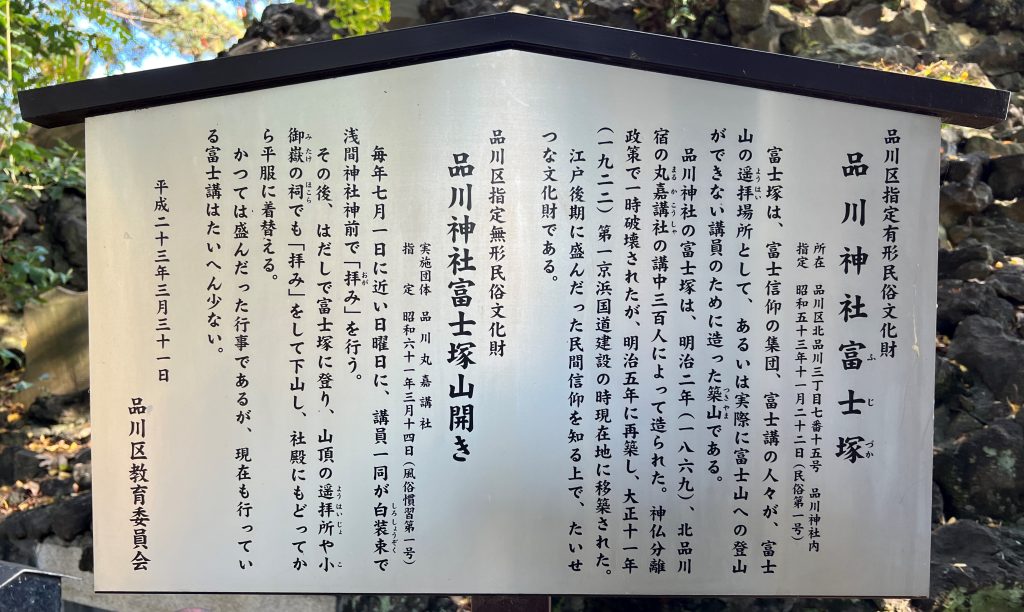

富士塚

富士信仰に基づいて、富士山に模して造られた山や塚のことです。

江戸時代に始まったもので、特に関東地方の神社に多く見られます。

既に存在する丘や古墳を転用して富士山に見立てたものや、

富士山の溶岩を積み上げたものがあります。

浅間神社の境内にあり、富士塚の山頂にも浅間神社奥宮が設けられています。

品川神社富士塚(品川富士)

境内には富士塚があります。

明治二年(1869年)に北品川宿の丸嘉講社の講中三百人により造られました。

毎年七月一日に近い日曜日に、講員一同が白装束に裸足で富士塚に登ります。

富士塚は通年登る事が出来ます。

階段を登ると頂上まで行くことができました。

富士塚は大正十一年(1922年)に第一京浜国道建設の際、現在地に移築されました。

富士塚からの景色

品川神社は京急新馬場駅の前にあります。

富士塚の頂上からは高架を走る電車を見下ろすことができました。

頂上はかなりの高さがあるのが分かります。

ぶじかえる

富士塚と親子蛙で『ぶじかえる(無事帰る)』で交通安全を祈願しています。

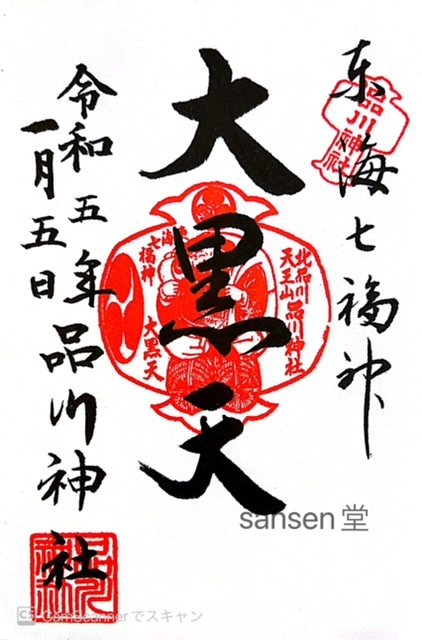

東海七福神

品川神社は東海七福神の大黒天が祀られています。

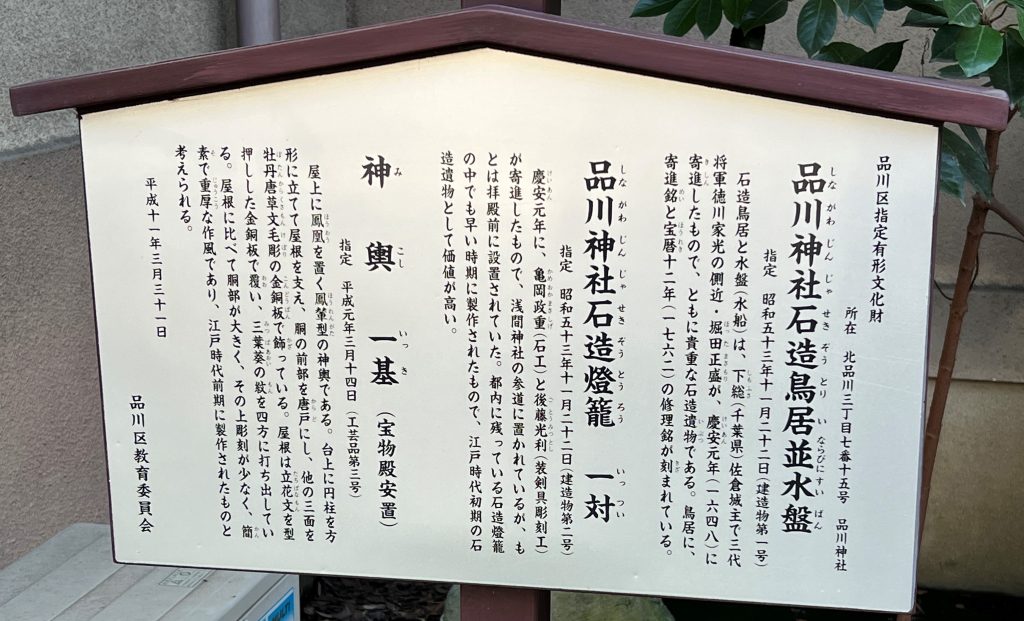

大鳥居(双龍鳥居)

大正十四年(1925年)に建てられた鳥居には、

珍しく龍の彫刻があしらわれていました。

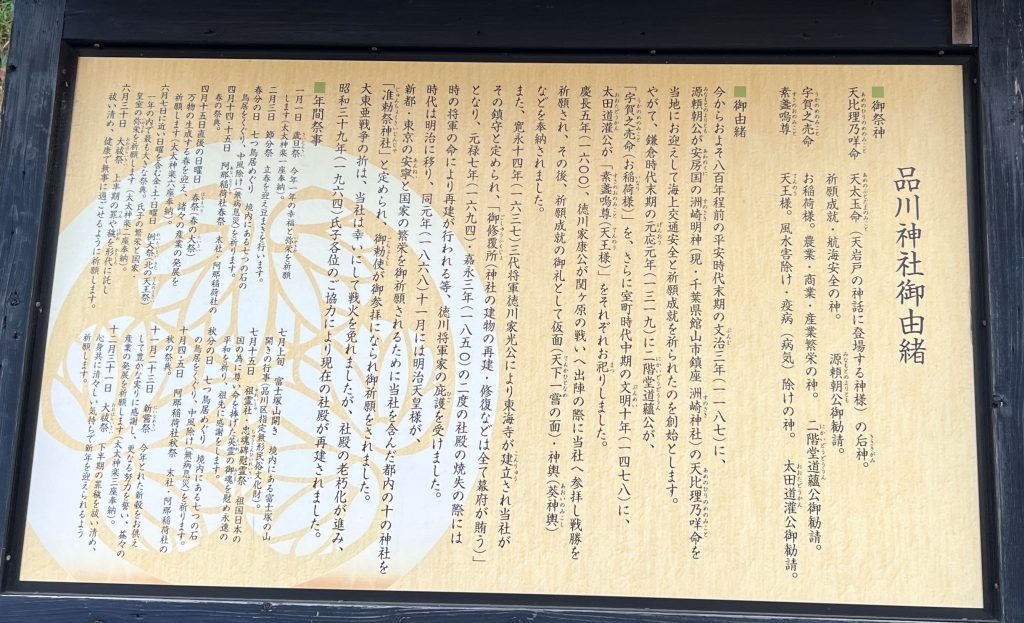

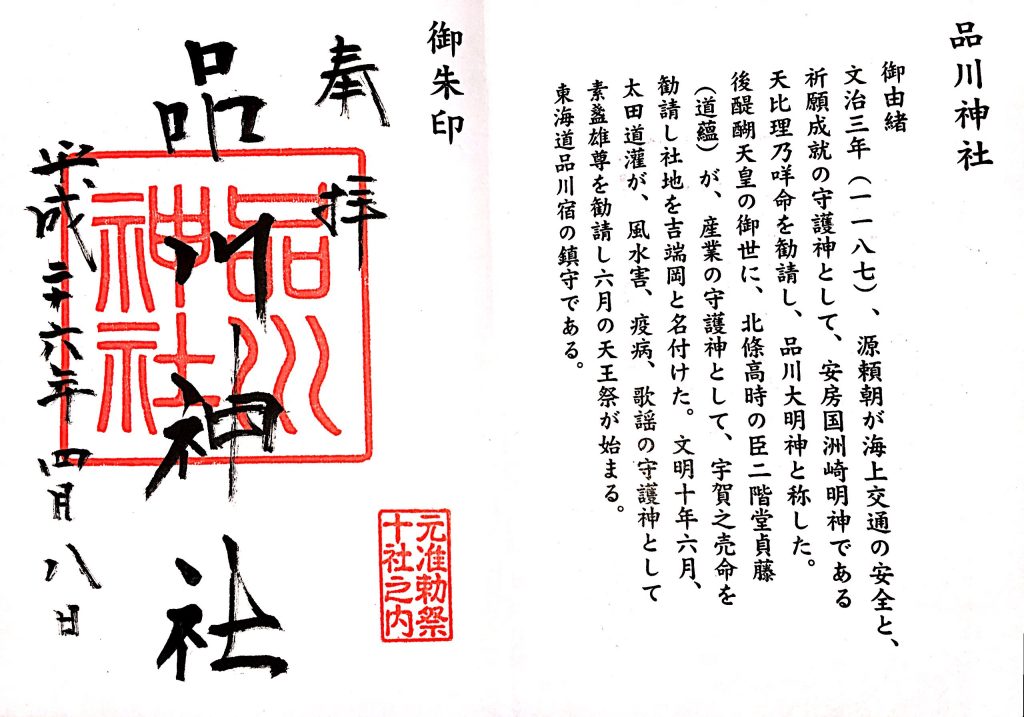

由緒

文治三年(1187年)に鎌倉幕府初代将軍の源頼朝が、

安房の洲崎神社から海上交通安全と祈願成就の守護神として、

天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)を勧請したのが始まりです。

元応元年(1319年)に二階堂道蘊(どううん)が宇賀之売命(うがのめのみこと)を、

文明十年(1478年)に太田道灌が素盞嗚尊(すさのおのみこと)を勧請しました。

慶長五年(1600年)に徳川家康が関ヶ原の戦いへ出陣の際、戦勝祈願を行いました。

祈願成就の御礼として、『天下一嘗の面』・『神輿(葵神輿)』などが奉納されました。

寛永十四年(1637年)に江戸幕府三代将軍の徳川家光が東海寺を建立した際、

鎮守社となりました。

その後火災の際も将軍の命で再建が行われるなど、

徳川家の厚い庇護をうけるようになりました。

明治元年(1868年)に明治天皇は准勅祭社と定め、

東京の鎮護と万民の安寧を祈る神社の一つとなりました。

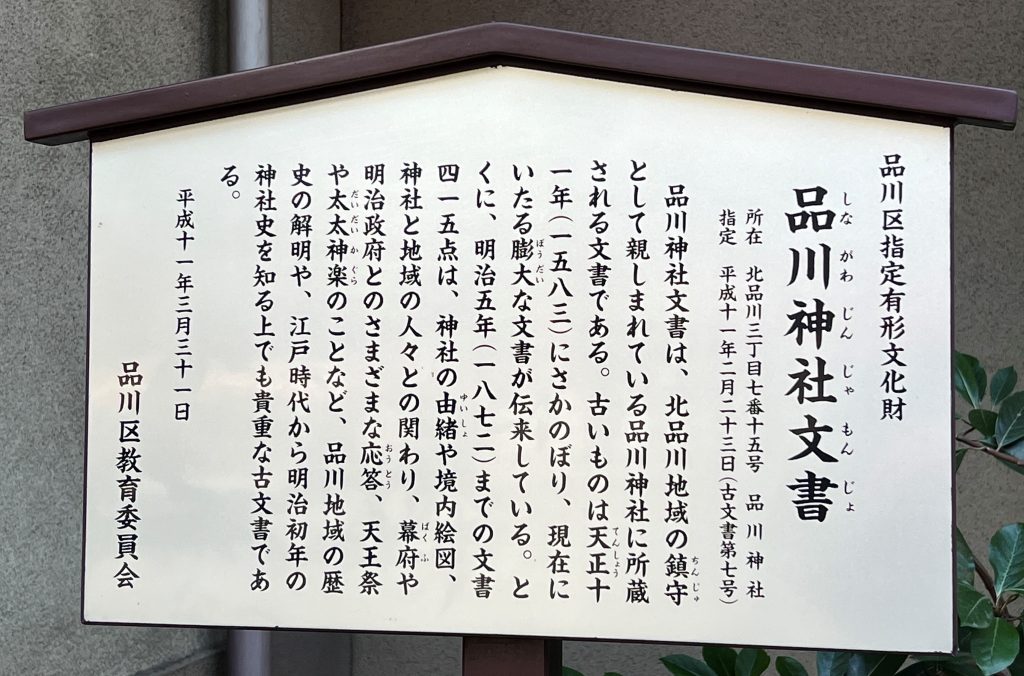

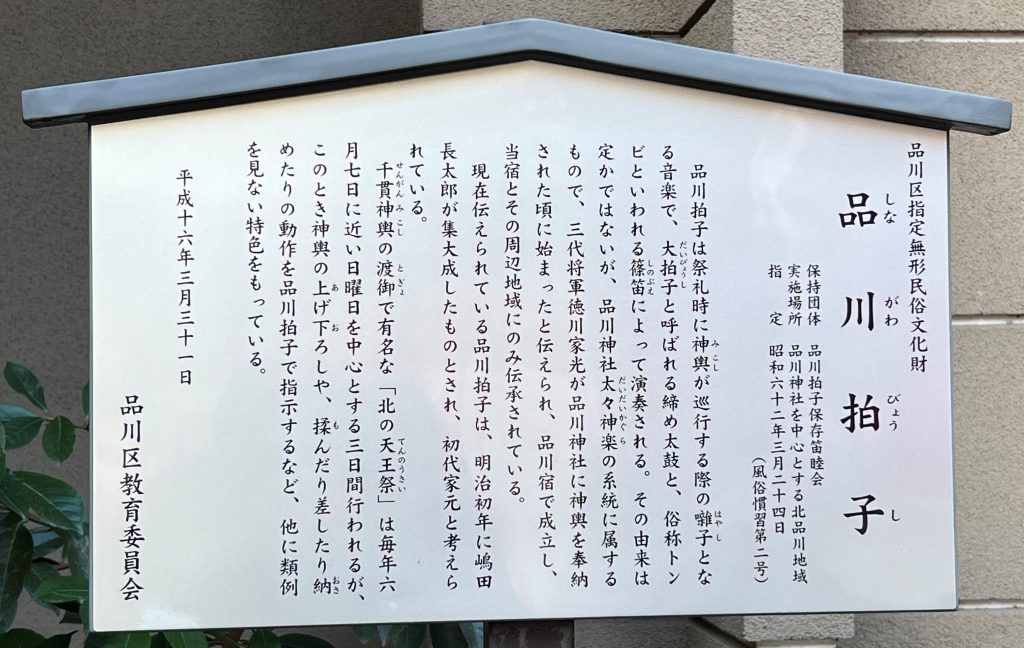

文化財

境内の宝物殿は正月期間と6月の例大祭、11月中の土日祝の期間に開館されます。

社殿

品川神社は空襲の被害を免れました。現在の社殿は老朽化の為、

昭和三十九年(1964年)に再建されました。

神楽殿

浅間神社

階段を登ると左側に浅間神社があります。富士塚のそばになります。

阿那稲荷神社(あないなりじんじゃ):上社

階段下には下社があるそうです。下社には一粒万倍のご神水があるようです。

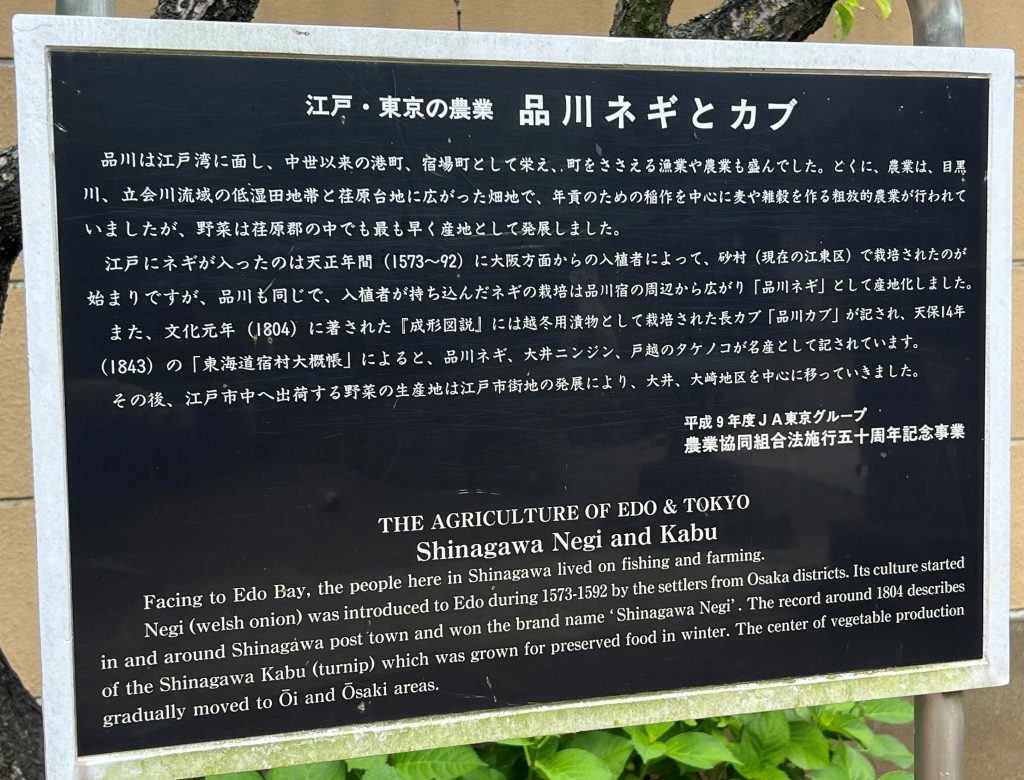

江戸・東京の農業:品川ネギとカブ

天正年間(1573年~1592年)に大阪方面からの入植者によって栽培されたネギは、

品川宿周辺から広がり、『品川ネギ』として産地化しました。

また越冬用漬物として長カブ『品川カブ』も栽培されました。

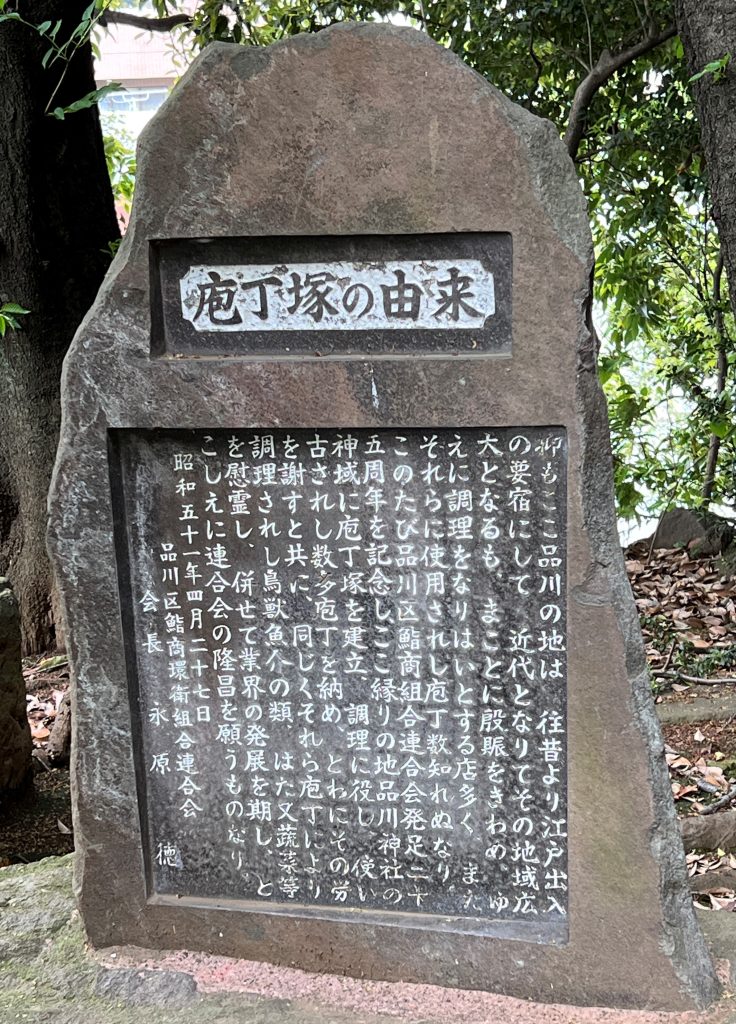

庖丁塚

品川宿で使い古された庖丁が納められています。

木遣り塚

祖霊社と忠魂碑

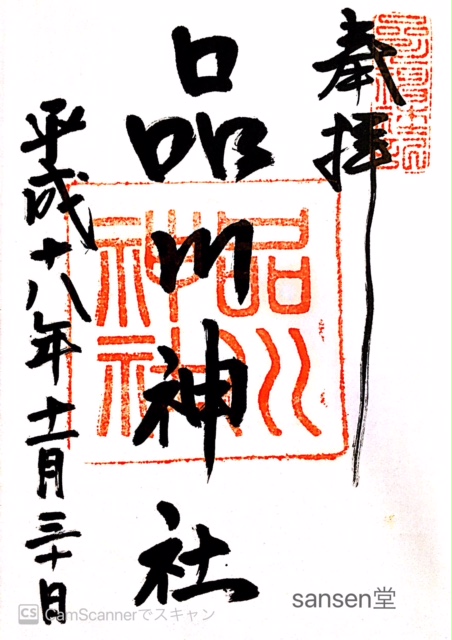

品川神社のご朱印

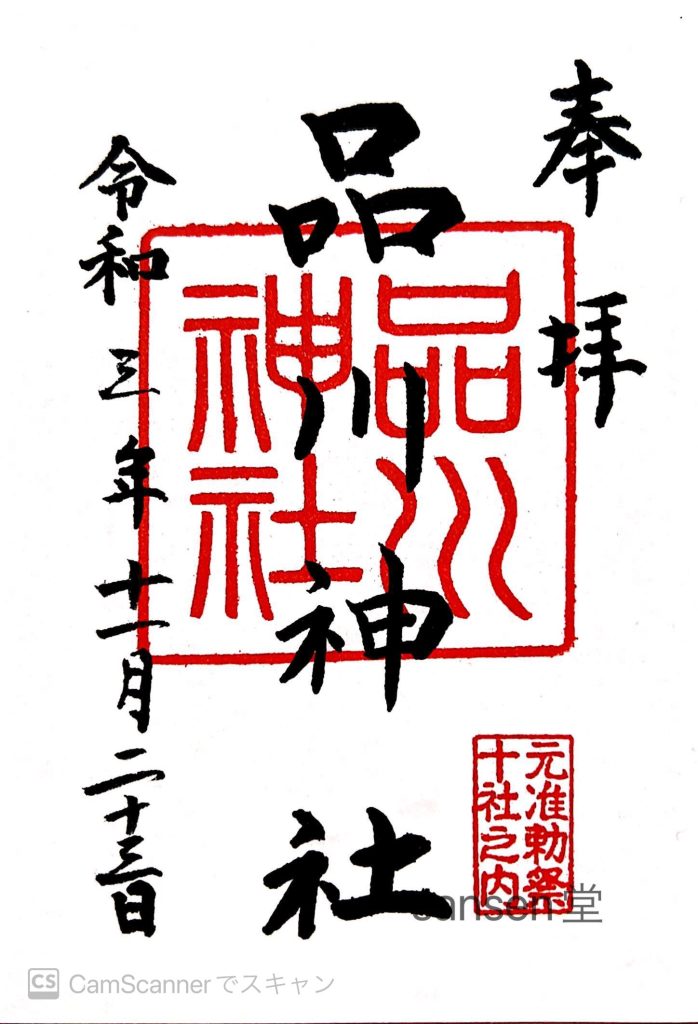

平成十八年拝受:ご朱印

令和三年拝受:ご朱印

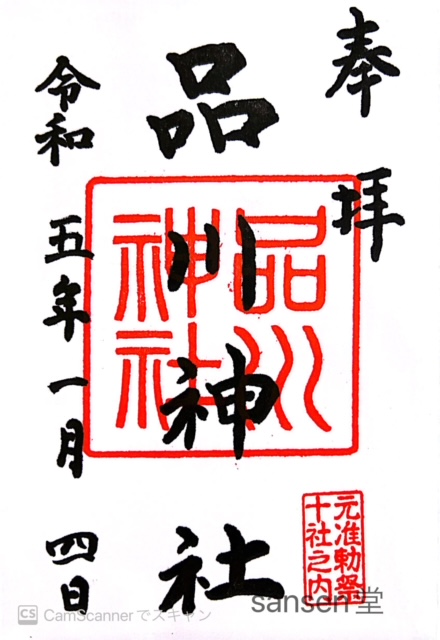

令和五年拝受:ご朱印

東京十社めぐり:ご朱印

東海七福神・大黒天:ご朱印

神社情報

- 住所:東京都品川区北品川3-7-15

- アクセス:京急新馬場駅下車徒歩1分

- HP:https://shinagawajinja.tokyo/

品川神社周辺:板垣退助墓所

明治維新の元勲:板垣退助(いたがきたいすけ)

国立国会図書館『近代日本人の肖像』より。

土佐藩士として倒幕に参加し、明治になり参議となりました。

明治六年に下野後、同じ土佐出身の後藤象二郎とともに、

『民撰議院設立建白書』を政府に提出しました。

その後自由民権運動の先頭に立ちます。大正八年(1919年)に亡くなりました。

板垣退助墓所

写真右側が板垣退助のお墓で、左側が夫人のお墓となります。

品川神社境内を通り、社殿の裏にありました。

東海寺塔頭の高源院が板垣退助の菩提寺です。

関東大震災後、高源院が世田谷区烏山に移転し、墓所だけが残されました。

接道の関係から品川神社を通らないと行くことができませんが、

品川神社の管理では無いという事です。

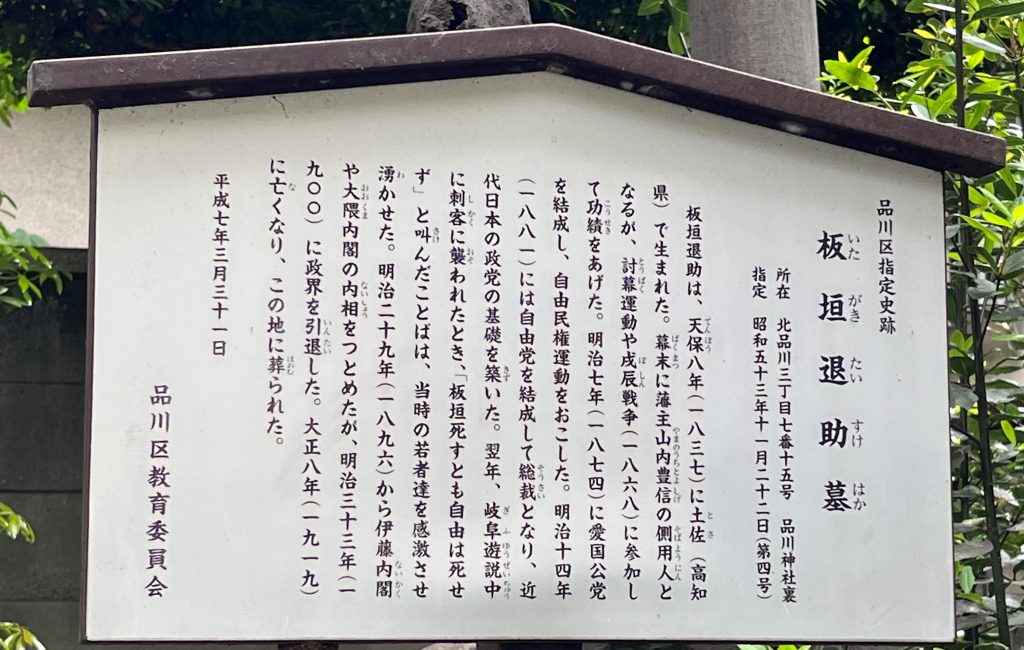

板垣退助墓所:由緒

高知市にも分骨した墓所があるそうです。

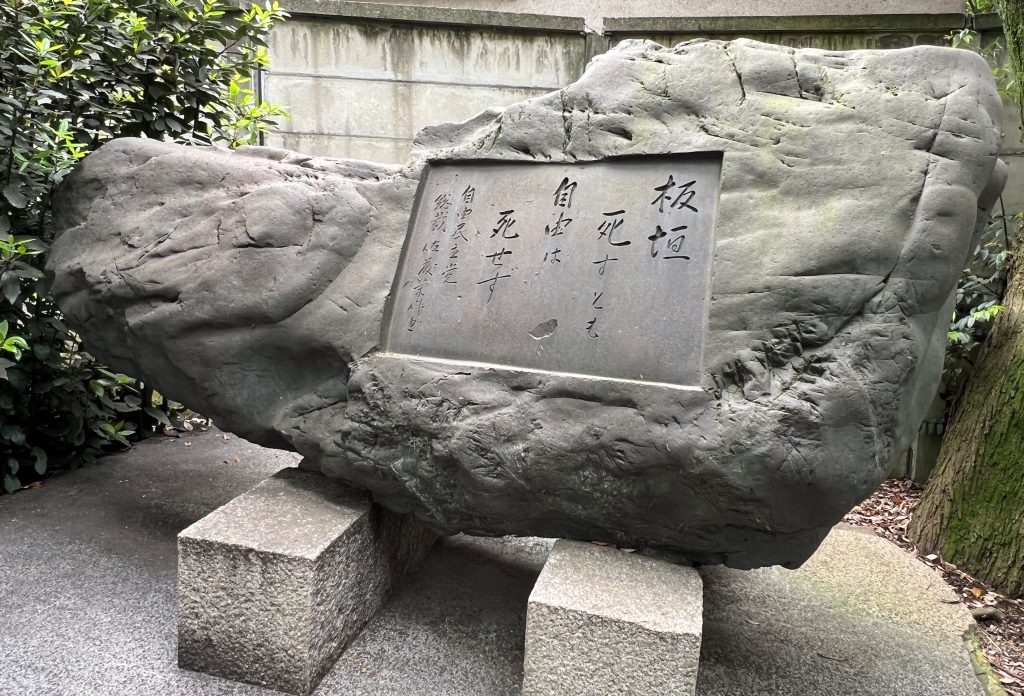

石碑:『板垣死すとも自由は死せず』

昭和四十三年(1968年)に当時の内閣総理大臣の佐藤栄作の揮毫で建立されました。

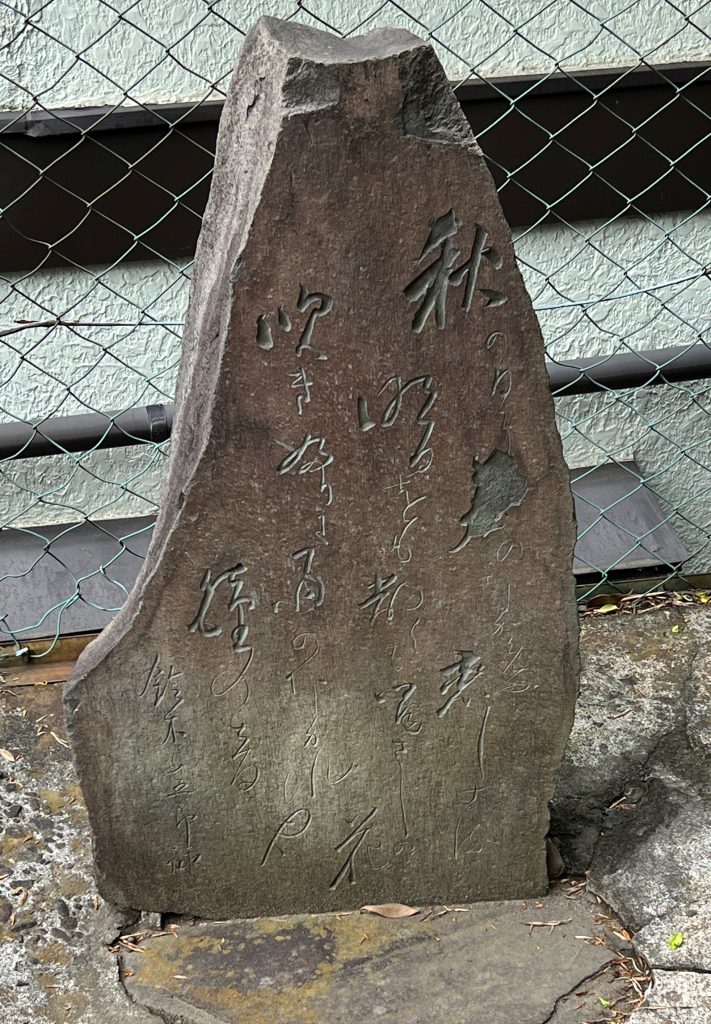

鈴木安五郎歌碑

墓所の入口にありました。

明治維新の元勲:墓所

伊藤博文墓所:蛇窪神社周辺

蛇窪神社からは徒歩約10分程度の距離にあります。

通常は非公開で、期間限定で公開されているようです。

品川神社周辺

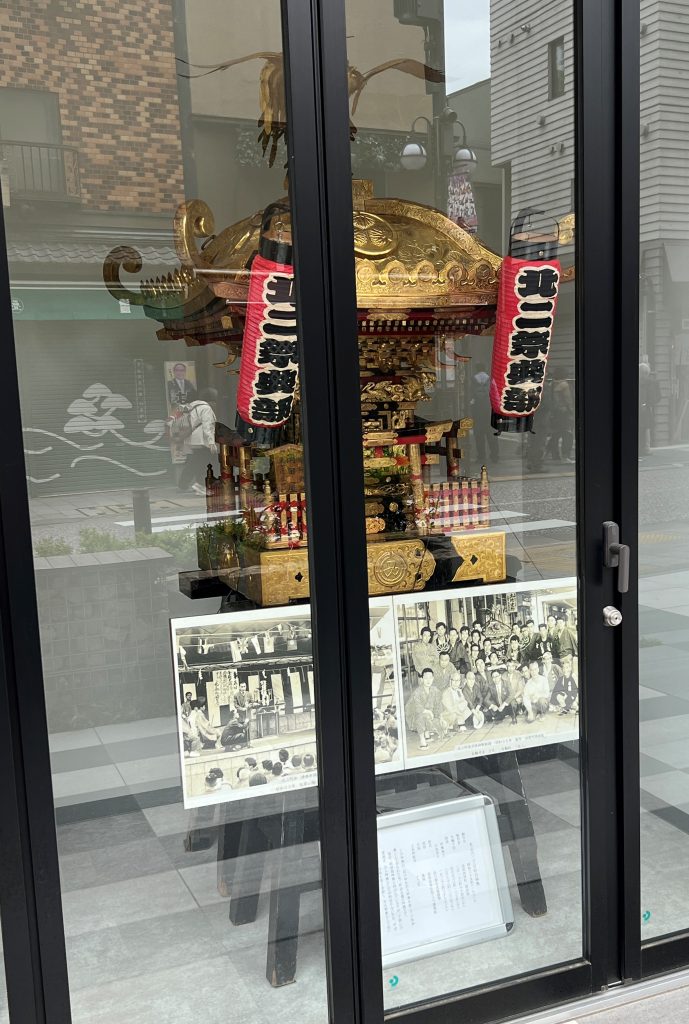

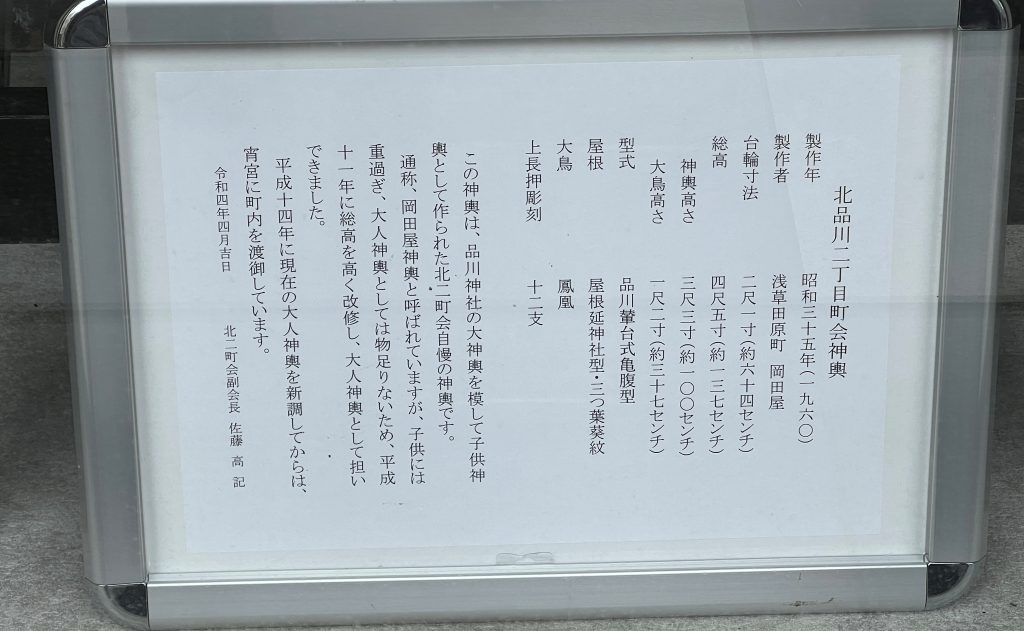

北品川二丁目町会:神輿

昭和三十五年(1960年)に作られた北品川二丁目町会の神輿です。

北馬場参道通りを歩いていると展示されていました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

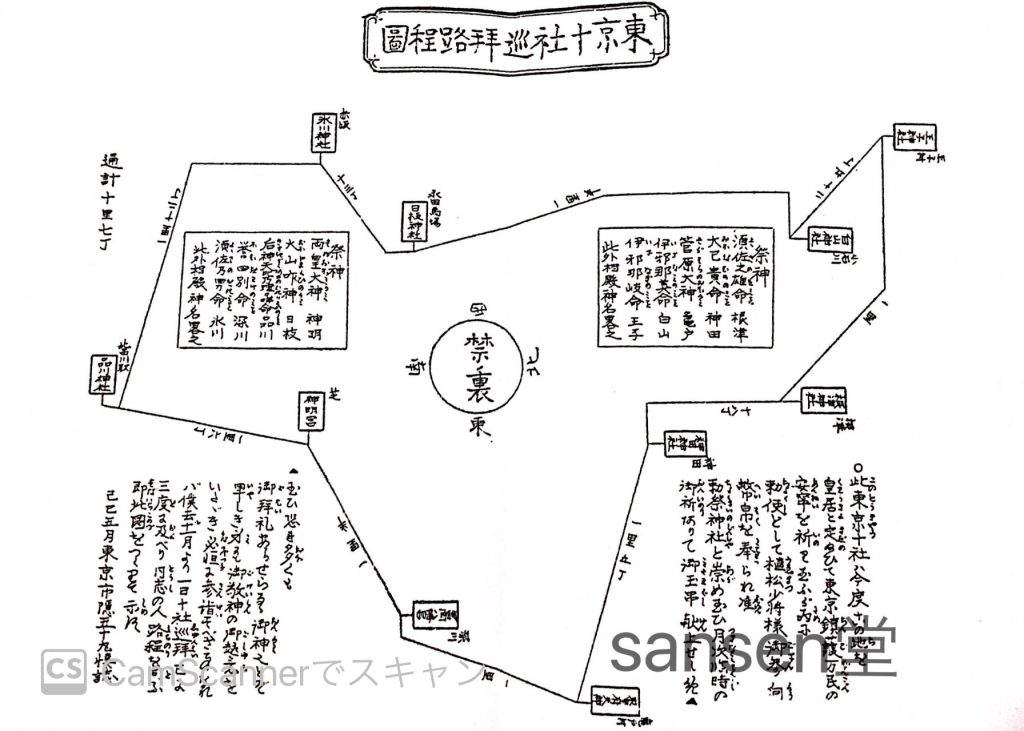

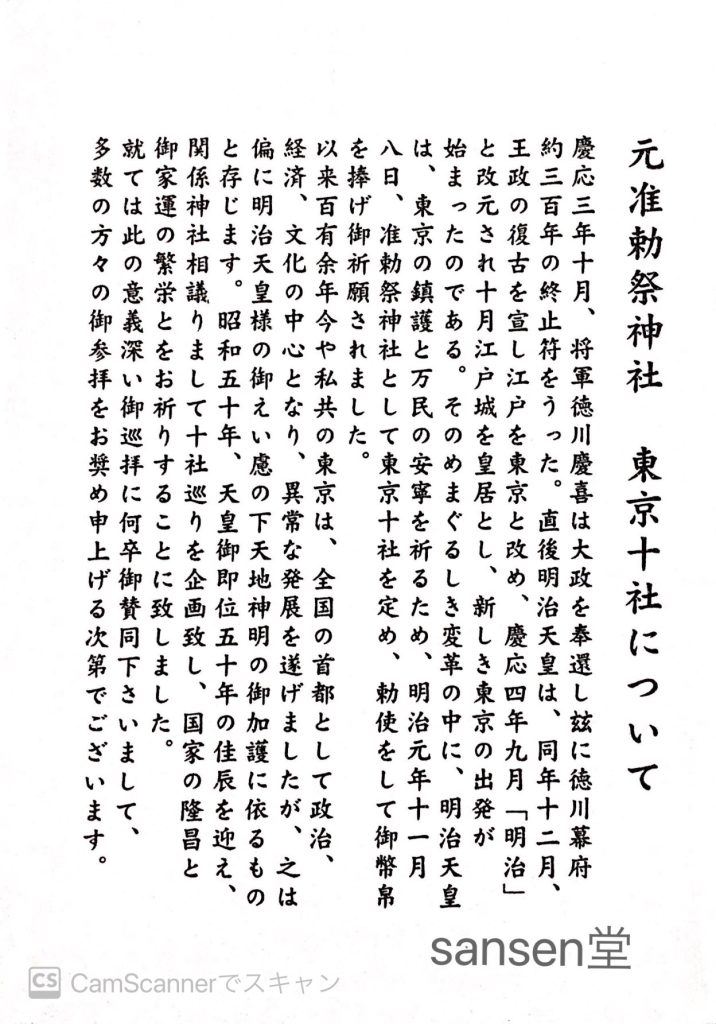

東京十社とは、明治元年(1868年)に明治天皇が准勅裁神社として幣帛を捧げられ、

東京の鎮護と万民の平安を祈願された社のことです。

昭和五十年(1975年)に昭和天皇御即位五十年を奉祝し、

東京十社めぐりが立案されました。

芝大神宮:東京都港区

赤坂氷川神社:東京都港区

日枝神社:東京都千代田区

神田神社:東京都千代田区

白山神社:東京都文京区

根津神社:東京都文京区

王子神社:東京都北区

亀戸天神社:東京都江東区

富岡八幡宮:東京都江東区

品川神社:東京都品川区