Contents

平将門勅願寺::取手長禅寺(ちょうぜんじ)

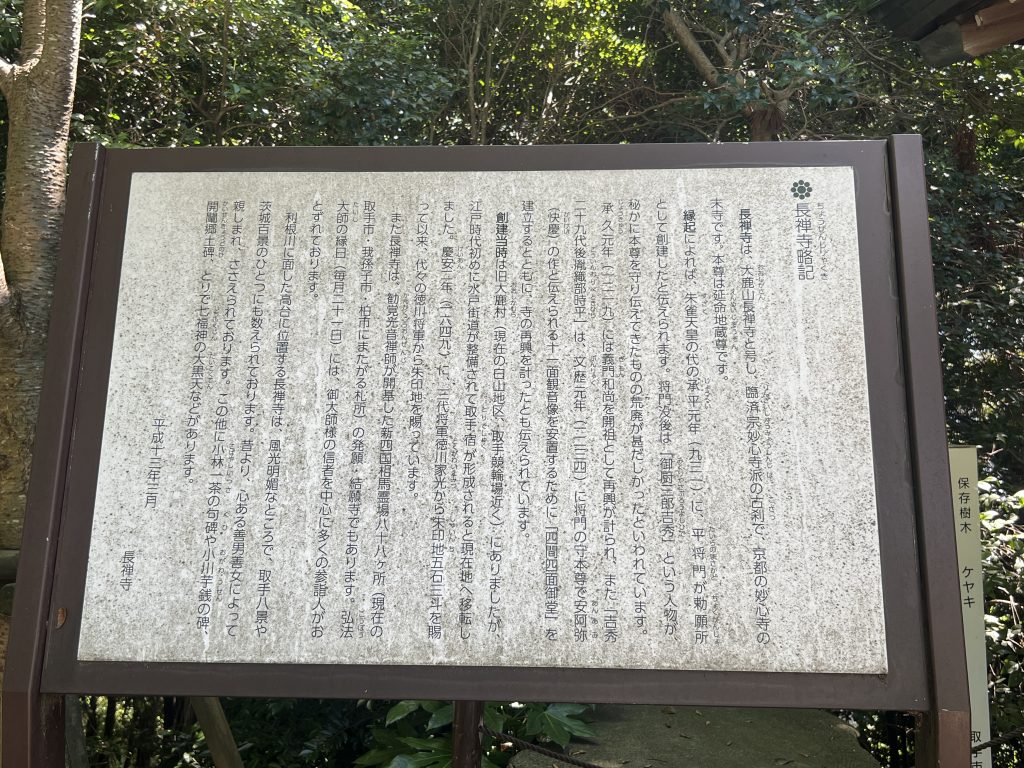

由緒

承平元年(931年)に平将門の勅願所として創建されました。

将門の没後は、「御厨三郎吉秀」という人物が、密かに本尊を守り伝え、

承久元年(1219年)に吉秀の子孫で、大鹿城主の織部時平の命で、

義門和尚を開祖として再興されました。

慶安二年(1649年)に江戸幕府三代将軍徳川家光から朱印状を賜りました。

参道階段

高台にある長禅寺は、風光明媚な場所にあり、取手八景や茨城百景に数えられています。

山門

参道の階段を登ると山門があります。上層には梵鐘が釣られています。

三世堂

織部時平が文暦元年(1234年)に、

平将門の守本尊である十一面観世音を祀る観音堂が建立されました。

堂内は参拝する人が順路に沿って進めば途中で交差することなく一巡できる、

『さざえ堂』の様式になっています。

現在の建物は宝暦十三年(1763年)に建てられたものが大風で傷んだため、

享和元年(1801年)に再建され、この時に『さざえ堂』の形式になりました。

霊山堂

霊山堂の前には、とりで利根川七福神の大黒天も祀られています。

本堂

本堂は御本尊の地蔵菩薩像が祀られています。

相馬霊場光音霊堂

相馬霊場光音霊堂という扁額がありました。

長禅寺は新四国相馬八十八箇所霊場の発願と結願寺となっています。

八十八番大師堂

寺務所

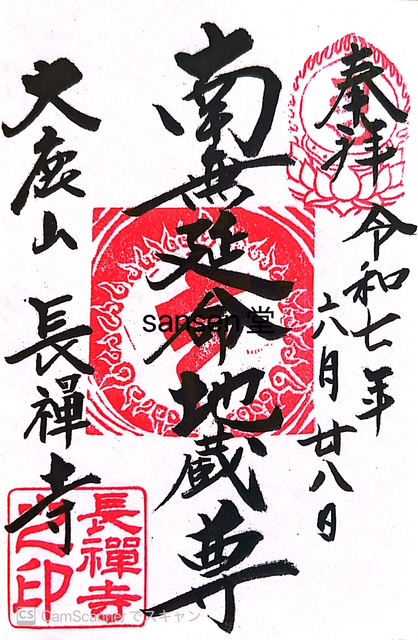

ご朱印は寺務所で頂きました。

庭園池

清涼亭

八十八箇所総拝堂

お寺のお言葉

取手長禅寺のご朱印

令和七年拝受:ご朱印

令和七年拝受:とりで利根川七福神・大黒天ご朱印

寺院情報

- 住所:茨城県取手市取手2-9-1

- アクセス:JR常磐線取手駅徒歩約7分

取手ゆかりの人々

取手ゆかりの人々

徳川家康家臣の本多重次は晩年を取手で過ごしました。

江戸時代の俳人小林一茶は、守谷の西林寺にも多く滞在し、布川にも足を伸ばしています。

ご覧頂きましてありがとうございます。