Contents

畠山重忠公首塚・古戦場・さかさ矢竹・矢畑・薬王寺・六ツ塚・駕籠塚:畠山重忠の史跡や寺院を巡りました

相鉄線の鶴ヶ峰駅の周辺には、鎌倉幕府有力御家人の畠山重忠の史跡があります。

畠山重忠(はたけやましげただ)ゆかりの地

鎌倉の鶴岡八幡宮の東参道鳥居のそばには畠山重忠邸址があります。

鎧橋(よろいばし)

鎧橋(よろいばし)

鶴ヶ峰駅から水道道(すいどうみち)を二俣川古戦場へ向けて歩く途中に、

『よろいばし』と書かれた橋の欄干がありました。

鎧の渡し緑道という散策ができる道もありました。

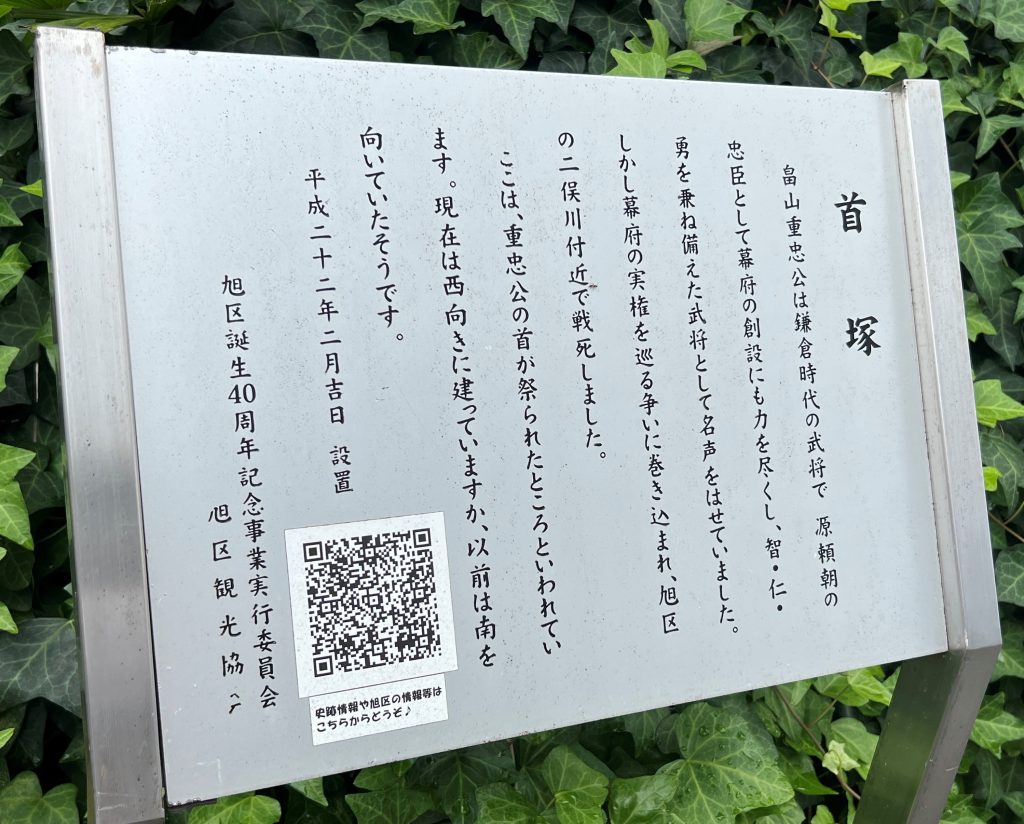

畠山重忠公首塚

畠山重忠公首塚

二俣川の戦いで戦死した畠山重忠の首が祀られているといわれています。

老朽化してた祠を令和三年十月に旭区観光協会で建て替えられたそうです。

鶴ヶ峰駅から歩いて4分程の静かな住宅街の中にありました。

大河ドラマの影響もあるのか参拝者も多いようで、新しい花がお供えしてありました。

畠山重忠公首塚情報

- 住所:神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-3-7

- アクセス:相鉄線鶴ヶ峰駅徒歩4分

畠山重忠公終焉の地

鶴ヶ峰・二俣川合戦の地

畠山重忠公首塚から歩いて2分程の鶴ヶ峰駅入口交差点のそばに、

『畠山重忠公終焉の地』の案内があります。

この地に『畠山重忠公碑』と『さかさ矢竹』があります。

帷子川(かたびらがわ)が下を流れていますが、

かなりの高い場所にあることがわかります。

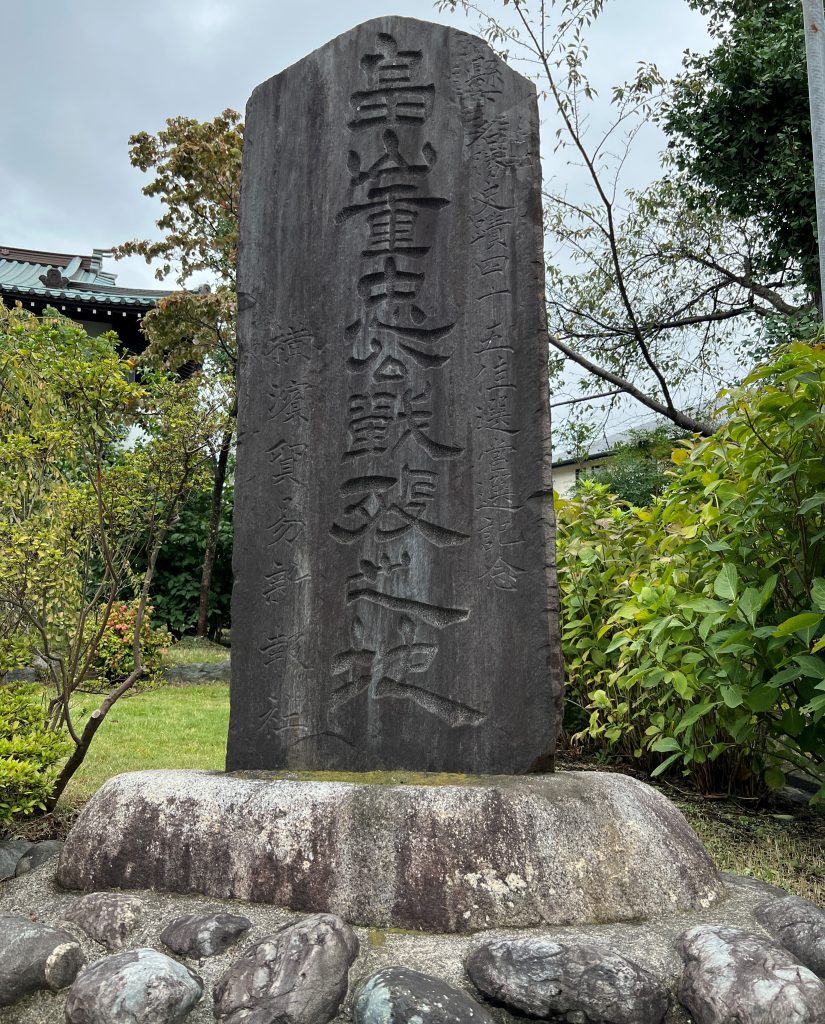

畠山重忠公碑

昭和三十年(1955年)に地元の鶴ヶ峰と、

畠山重忠の墓所のある埼玉県川本村(現・深谷市)の有志によって建立されたそうです。

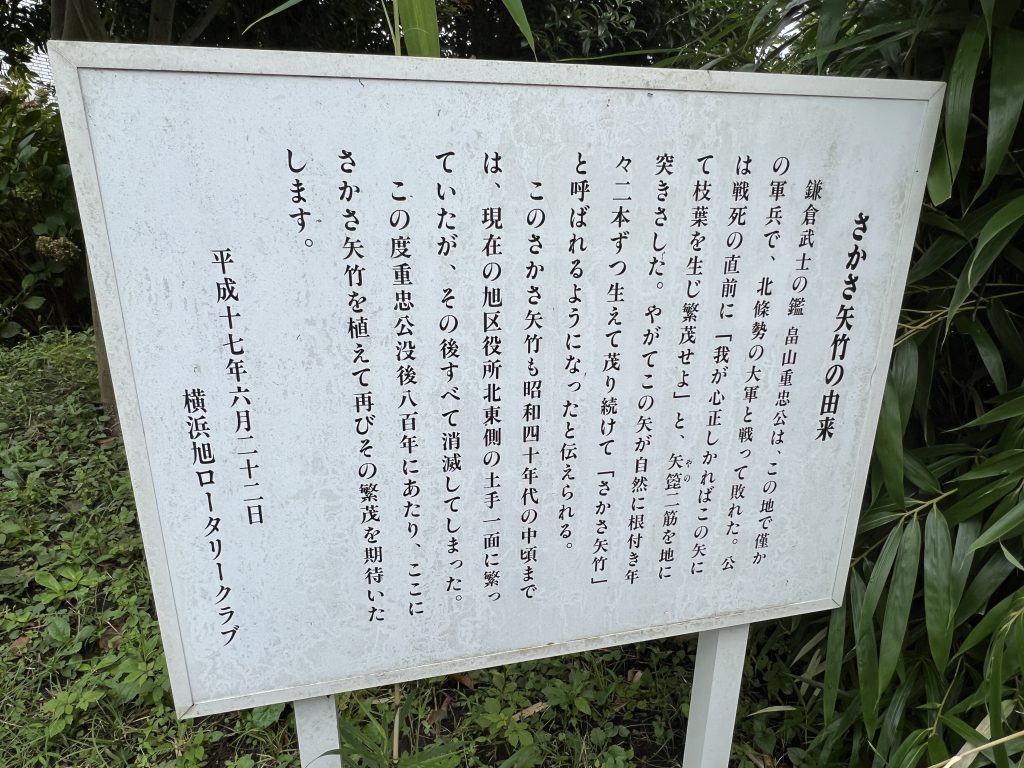

さかさ矢竹

畠山重忠が戦死の直前に『我が心正しかればこの矢にて枯葉を生じ繁茂せよ』と、

二本の矢を地面に突き刺したところ、毎年二本づつ生えて茂り続けたそうです。

昭和四十年代の中頃まで旭区役所北東側の土手に繁っていたそうです。

その後平成十七年にこの地に植えたそうです。

畠山重忠公終焉の地情報

- 住所:神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1-1

- アクセス:相鉄線鶴ヶ峰駅徒歩約6分

矢畑(やばたけ)・越し巻き

矢畑・越し巻き

畠山重忠公碑から水道道を歩くと『矢畑・越し巻き』の案内板があります。

北条勢から射た矢が辺り一面に無数に落下し、矢が畑のようになったことから、

『矢畑』と呼ばれるようになりました。

矢が腰巻のようにぐるりと取り巻いたことから、

『越し巻き』と呼ばれたという説もあります。

現在は駐車場や住宅のある場所となっています。

薬王寺

薬王寺・六ツ塚案内看板

水道道から国道16号線を越えて北へ歩くと、薬王寺・六ツ塚の案内標識があります。

お地蔵様が目印です。

薬王寺

薬王寺境内と隣地に、畠山重忠主従百三十四騎が葬られている六ツ塚があります。

薬王寺は以前は今福南町にあり、明治三十九年の火災で全て焼失しました。

昭和二年に六ツ塚で畠山重忠公の慰霊祭が行われたのを契機に、

昭和五年に薬王寺が移されたそうです。

六ツ塚(薬王寺境内)

薬王寺境内には塚が三つありました。

下の写真の塚が一番大きい塚でした。

境内にはお地蔵様と陸軍中将松井庫之助による漢詩の碑がありました。

境内には子育て地蔵尊もありました。

六ツ塚(薬王寺隣地)

薬王寺から道路を挟んで隣に三つの六ツ塚がありました。

木が多い為、横から撮らせて頂きました。

塚の前には『畠山重忠公』と刻まれたお地蔵様が安置されていました。

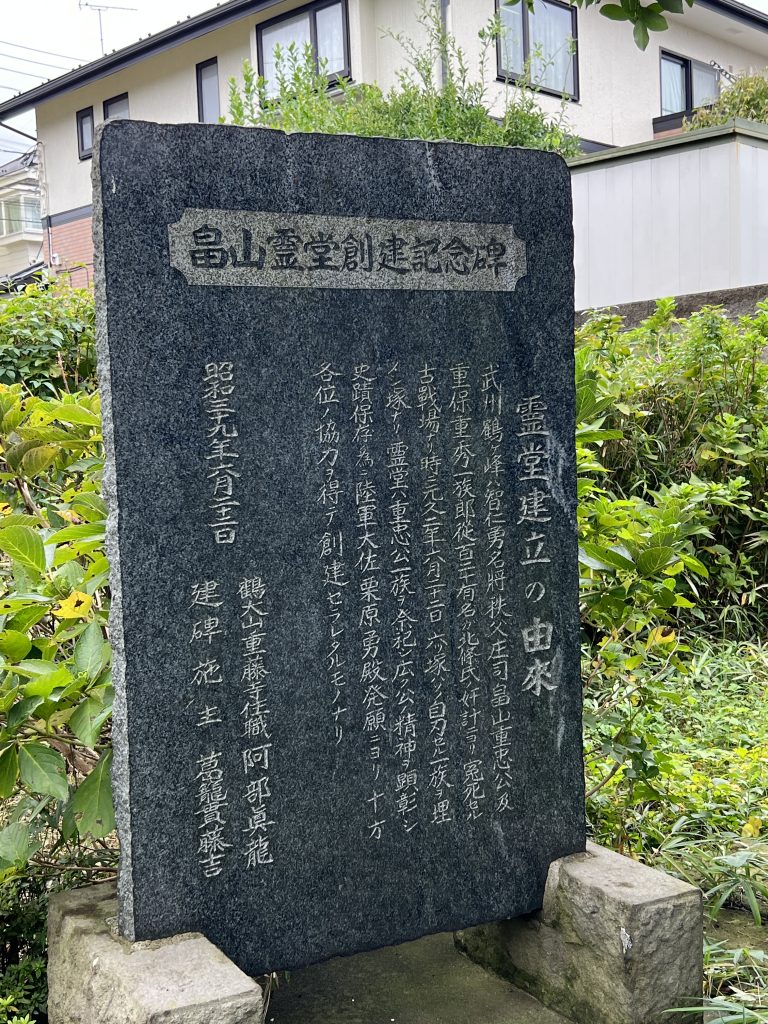

畠山霊堂創建記念碑

六ツ塚内に建てられています。昭和三十九年に建立されました。

薬王寺情報

- 住所:神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2-14-1

- アクセス:相鉄線鶴ヶ峰駅徒歩約13分

駕籠塚(かごづか)

駕籠塚

鶴ヶ峰配水池と鶴ヶ峰神社の間に駕籠塚があります。

元々は隣の鶴ヶ峰配水池の中に塚があったそうです。

綺麗な花が供えられてました。

駕籠塚由緒

畠山重忠の妻である菊の前が、二俣川の戦場に駆けつけましたが、

夫の戦死の報を聞き、駕籠の中で自害しました。

駕籠のまま埋葬されたことから駕籠塚と呼ばれたそうです。

駕籠塚は高台にあり、道路の先には二俣川古戦場があります。

遠くの山がうっすらと見えます。菊の前はここから戦場の様子を眺めたのでしょうか。

駕籠塚情報

- 住所:神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2-39

- アクセス:相鉄線鶴ヶ峰駅徒歩約13分

鶴ヶ峰神社

鶴ヶ峰神社

駕籠塚の隣に鶴ヶ峰神社があります。

駕籠塚とともに、周辺の中で一番高い場所にあるようです。

周囲に大きな建物が無い為、眺めの良い景色です。

鶴ヶ峰神社由緒

- 住所:神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2-30-30

- アクセス:相鉄線鶴ヶ峰駅徒歩約14分

ご覧頂きましてありがとうございます。

畠山氏は坂東八平氏の一つである秩父氏の一族です。

畠山重忠は源頼朝の挙兵の際、最初は平家方として頼朝討伐に参加しましたが、

その後頼朝に帰伏しました。

鎌倉幕府の有力御家人として、『鎌倉武士の鑑』とも称されました。

しかし北条時政の謀略により、北条義時率いる大軍に滅ぼされました(畠山重忠の乱)

享年四十二でした。武勇の誉れ高く、

清廉潔白な人柄から『坂東武士の鑑(かがみ)』と呼ばれました。