ぶどう寺:甲州ぶどう発祥の地:国宝・薬師堂:大善寺(だいぜんじ)

甲州街道沿い

大善寺門前は甲州街道(国道20号線)が走っています。

山門からは中央自動車道が見えます。

境内案内図

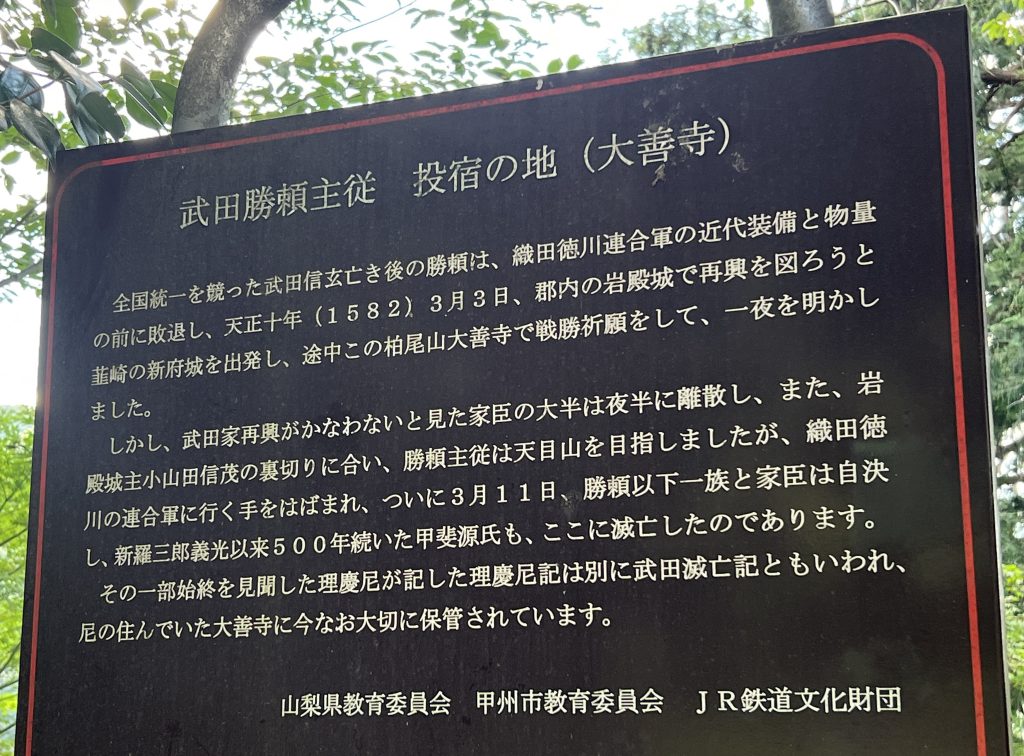

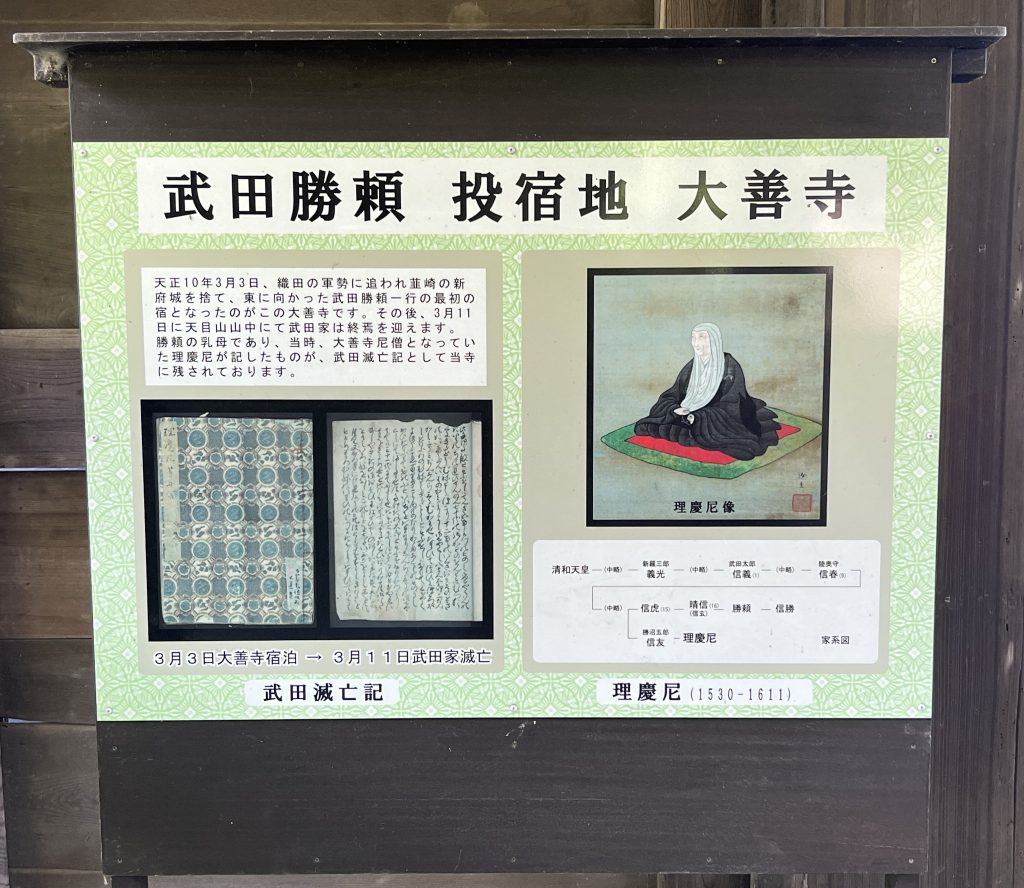

武田勝頼主従投宿の地

天正十年(1582年)の甲州征伐により織田軍に攻められた武田勝頼は、

3月3日に岩殿城で再起を図ろうと韮崎の新府城を出発し、

途中柏尾山大善寺で戦勝祈願をし、一夜を明かしました。

しかし途中織田・徳川連合軍に行く手を阻まれ、3月11日に勝頼主従は自決しました。

当時大善寺の尼僧であった理慶尼が記したものが、「武田滅亡記」として残されています。

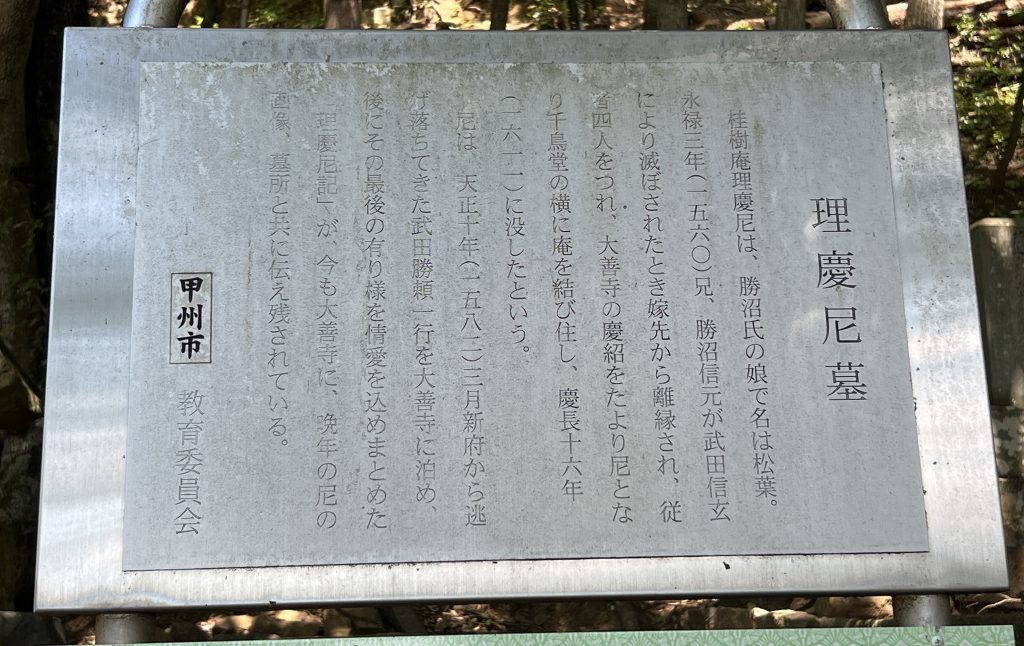

理慶尼墓

理慶尼は勝沼氏の娘で、永禄三年(1560年)兄の勝沼信元が武田信玄によって滅ぼされた時、嫁ぎ先から離縁され、大善寺の慶紹をたより尼になりました。

慶長十六年(1611年)に没したといいます。

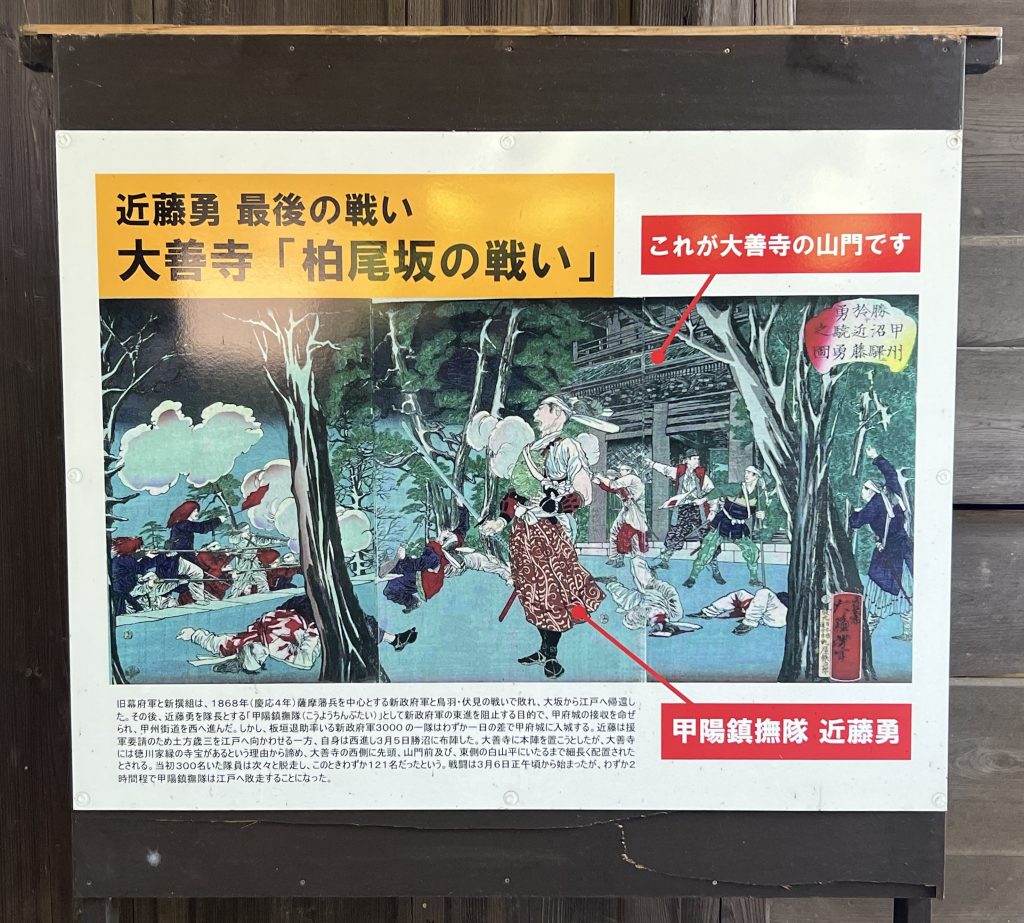

近藤勇最後の戦い:大善寺「柏尾坂の戦い」

旧幕府軍と新選組は慶応四年(1868年)に鳥羽・伏見の戦いで敗れ、

大坂から江戸へ帰還しました。その後近藤勇を隊長とする「甲陽鎮撫隊」として、

甲府城を接収するため、甲州街道を西へ進みましたが、わずか一日の差で、

新政府軍の板垣退助に先を越されました。

甲陽鎮撫隊は勝沼に布陣しましたが、わずか二時間程で江戸へ敗走することになりました。

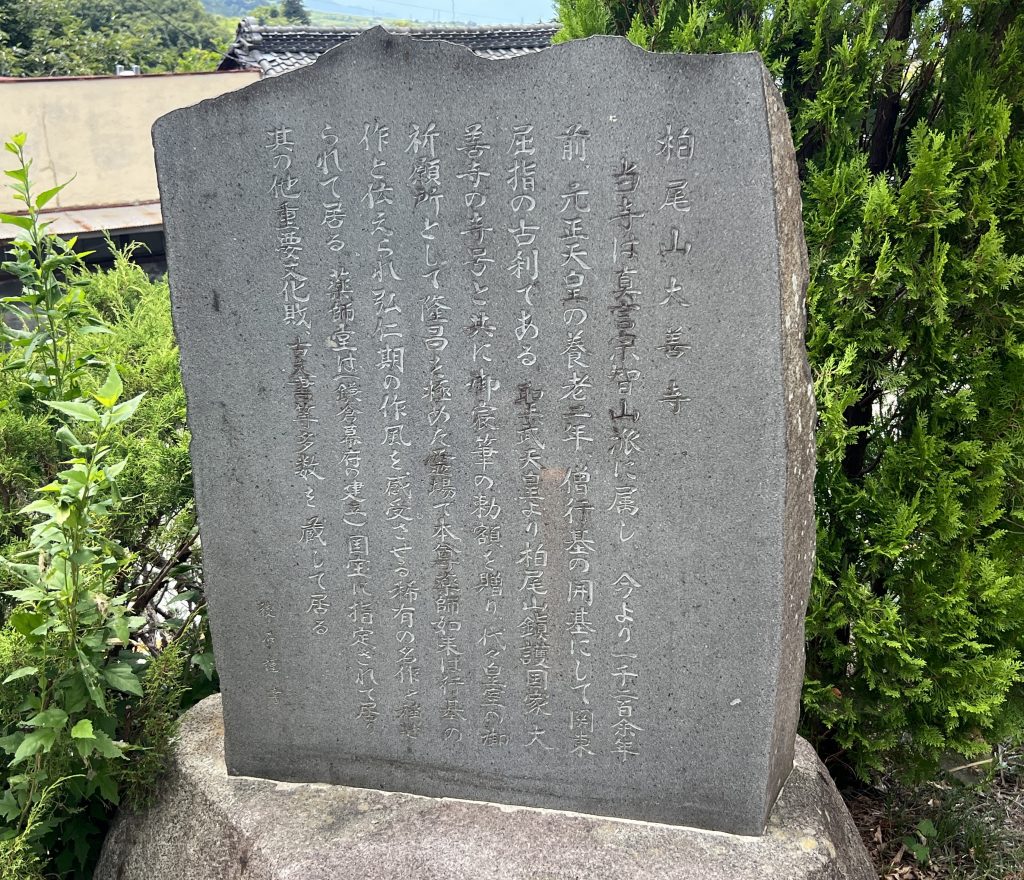

由緒

養老二年(718年)に行基菩薩が、日川渓谷の岩上にて霊夢によって感得された像を刻み、

安置して開かれたといわれています。

天禄二年(971年)に三枝守国が再建して以来、平清盛、源頼朝の寺領寄進や堂塔修復、

北条貞時による薬師堂の再建立、仏師・運慶作の日光・月光菩薩や十二神将の制作など、

時の為政者と大衆の深い信奉がありました。

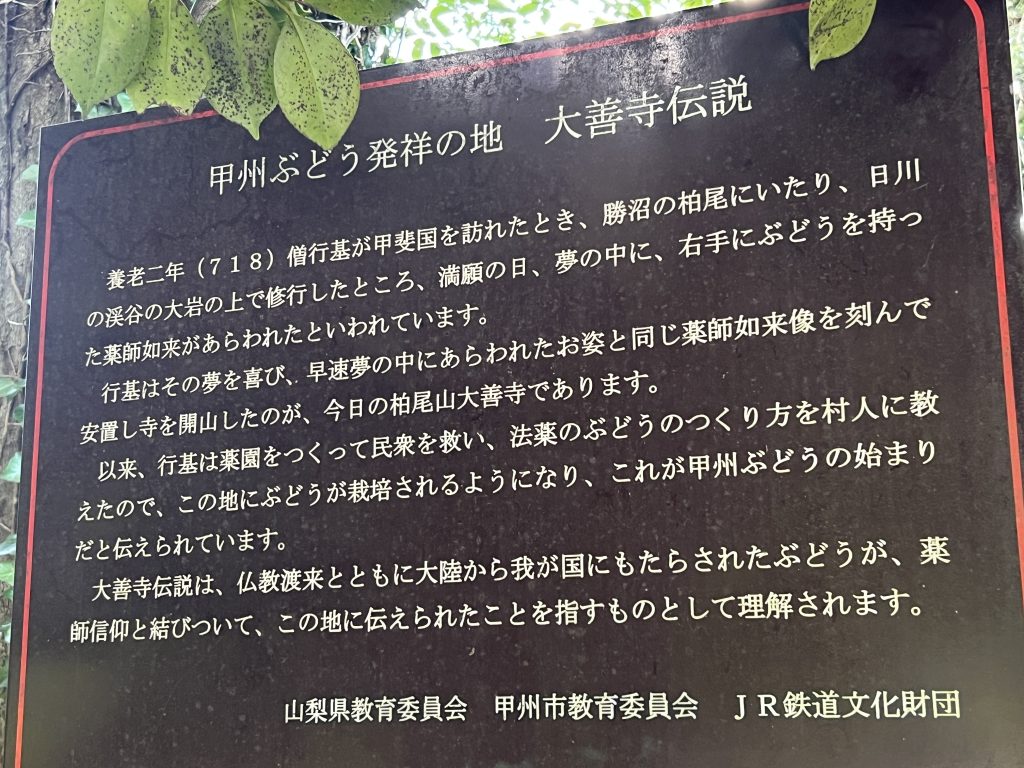

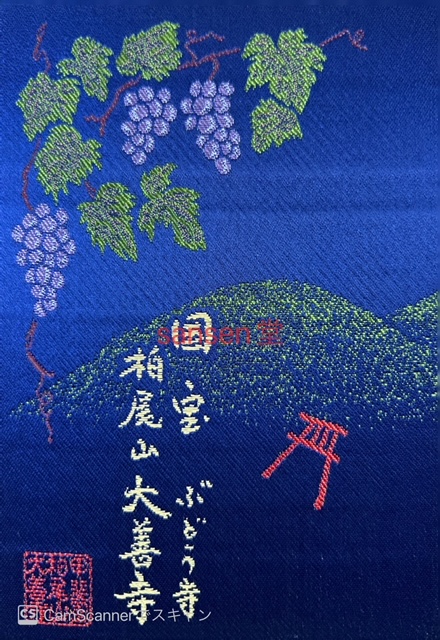

甲州ぶどう発祥の地

養老二年(718年)に行基菩薩が日川渓谷の大岩の上で修行したところ、

満願の日、夢の中に、右手にぶどうを持った薬師如来があらわれました。

以来行基菩薩は薬園をつくって民衆を救い、法薬のぶどうの作り方を村人に教えたので、

ぶどうが栽培されるようになり、甲州ぶどうの始まりだと伝えられます。

境内にもぶどう畑がありました。

庫裏の喫茶スペースでぶどうジュースを注文しました。暑さの中美味しく頂きました。

参道階段

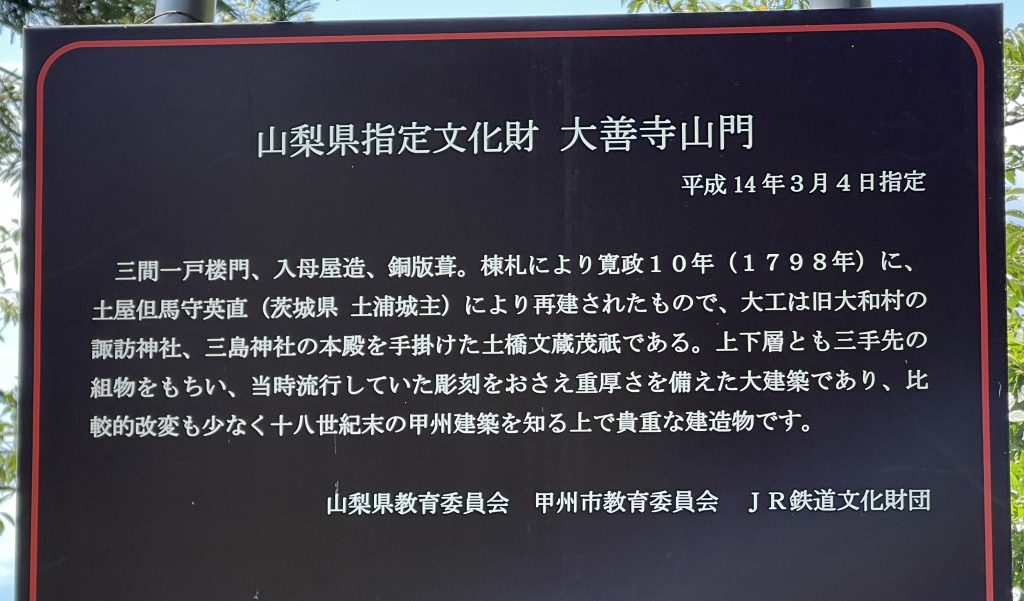

山門

寛政十年(1798年)に土屋但馬守英直(土浦城主)によって再建されたものです。

当時流行していた彫刻をおさえ重厚さを備えた大建築です。

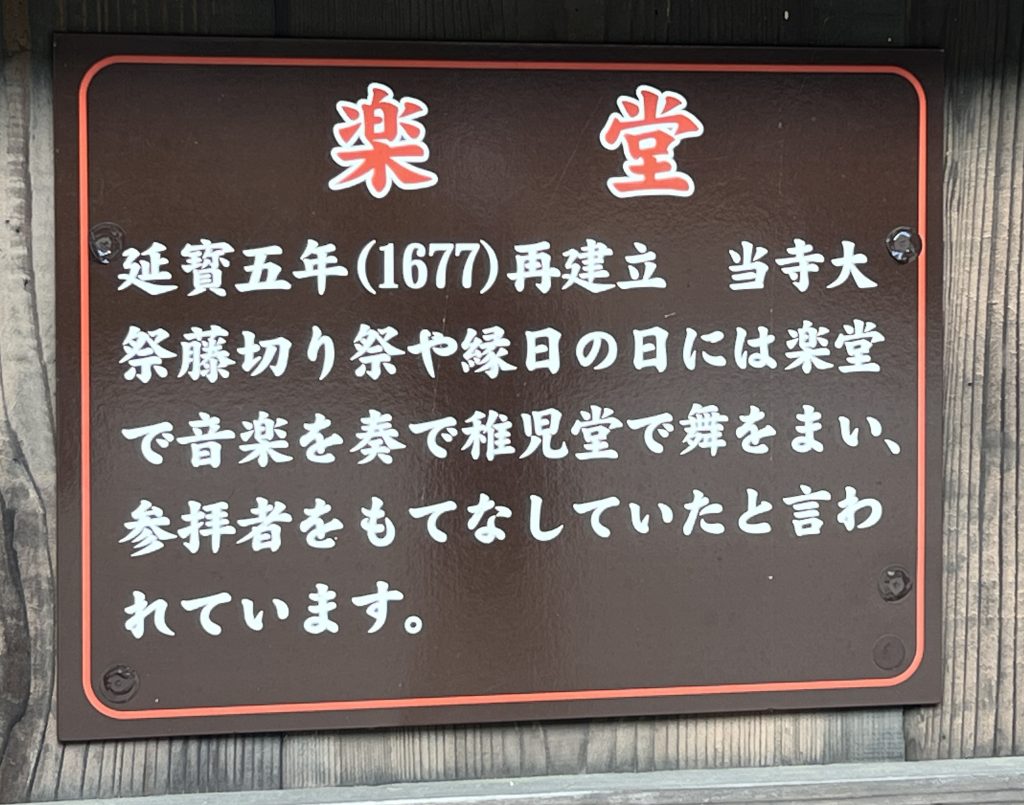

楽堂

延宝五年(1677年)に再建立されました。大祭や縁日の日には楽堂で音楽を奏で、

稚児堂で舞をまい、参拝者をもてなしていたといわれています。

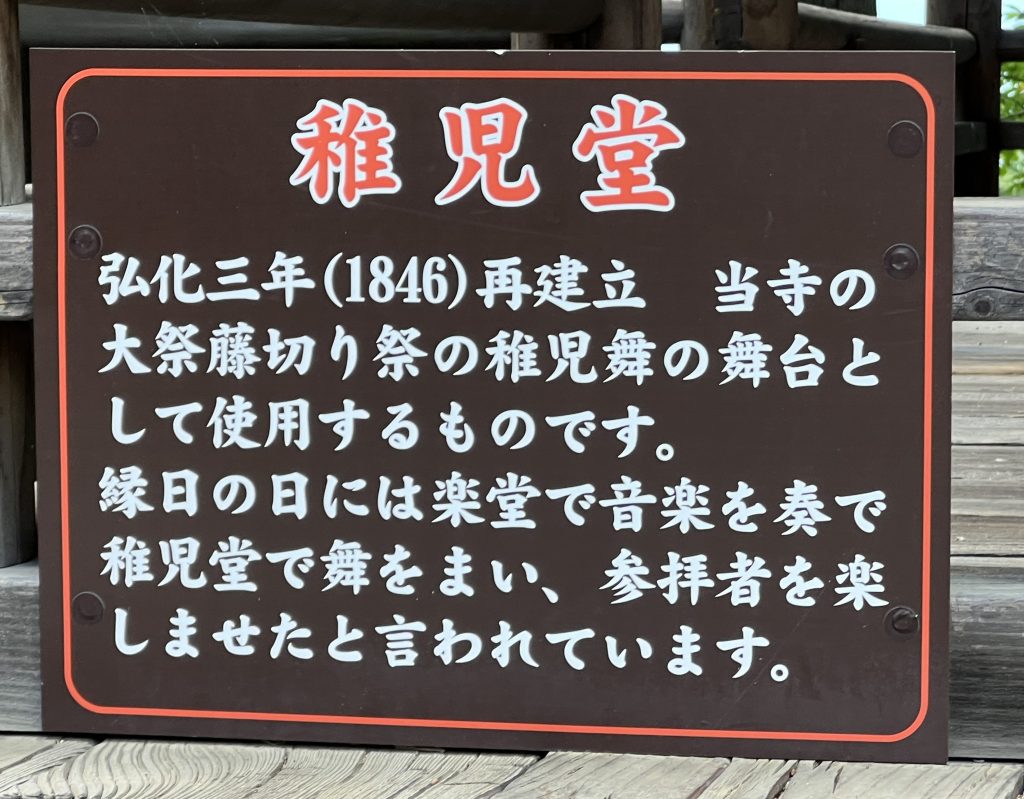

稚児堂

弘化三年(1846年)に再建立されました。大祭の稚児舞の舞台として使用されました。

国宝・薬師堂

弘化九年(1286年)の銘があります。大きさは二十四メートル四方で、

幅広の縁側を持っています。薬師三尊像がお祀りされています。

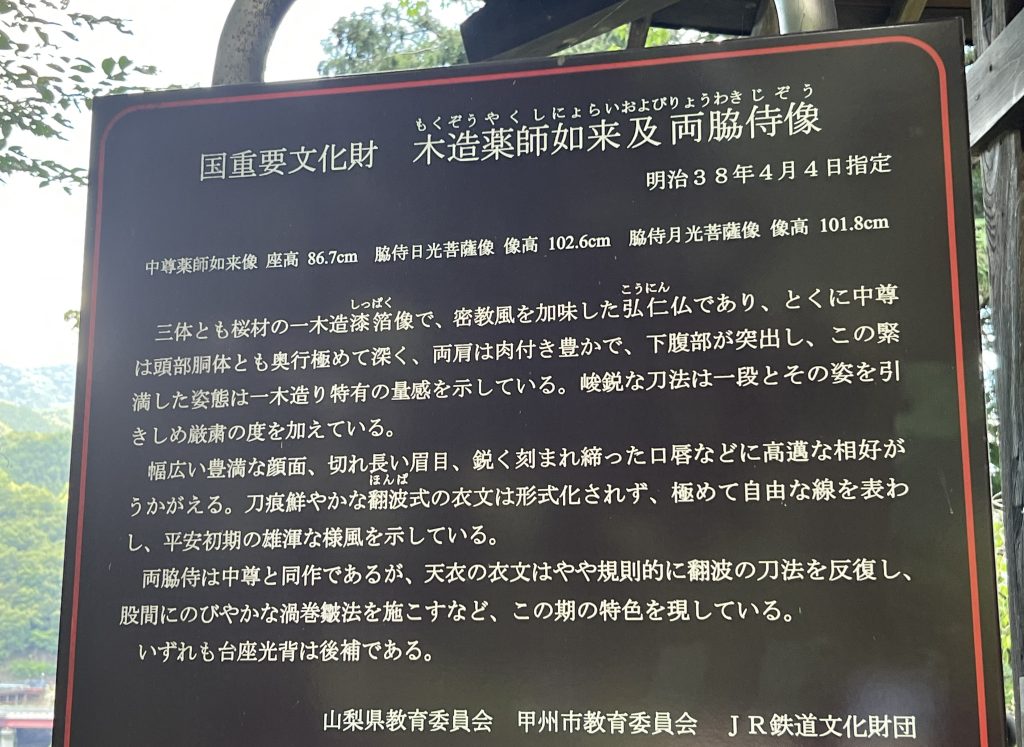

薬師堂には国指定重要文化財の木造薬師如来及両脇侍像が安置されています。

薬師三尊像は秘仏として、五年に一度御開帳されています。

行者堂

薬師堂の奥に行者堂があります。

庭園

富士山方面

山の向こうに富士山があります。

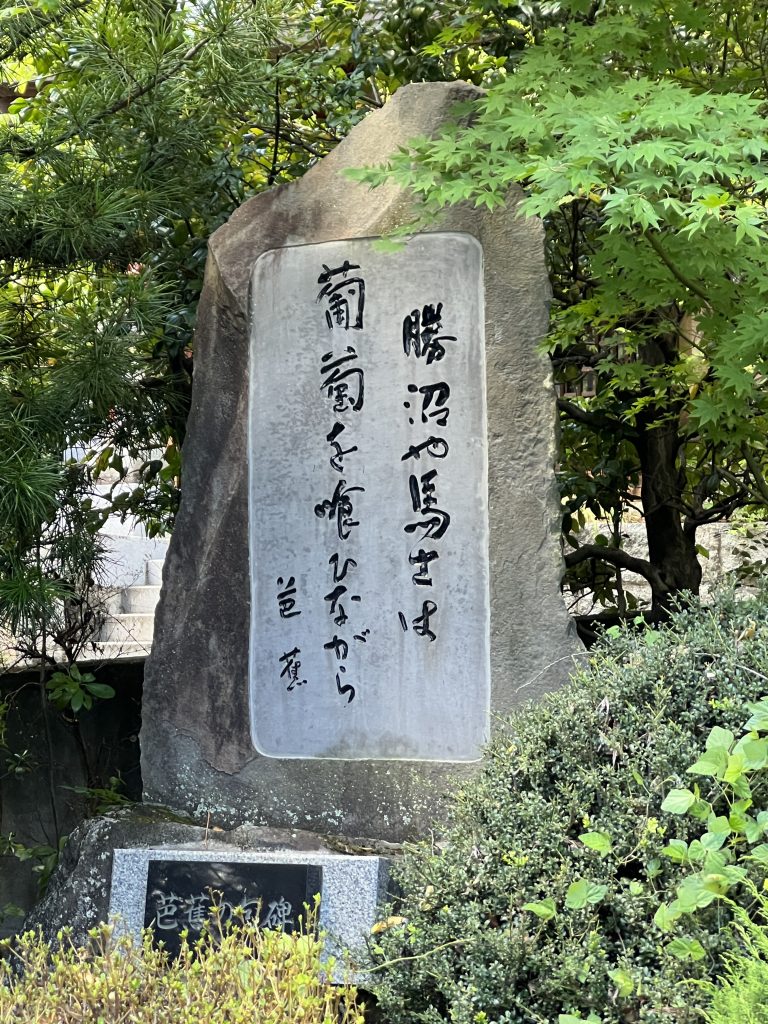

芭蕉句碑

大善寺のご朱印

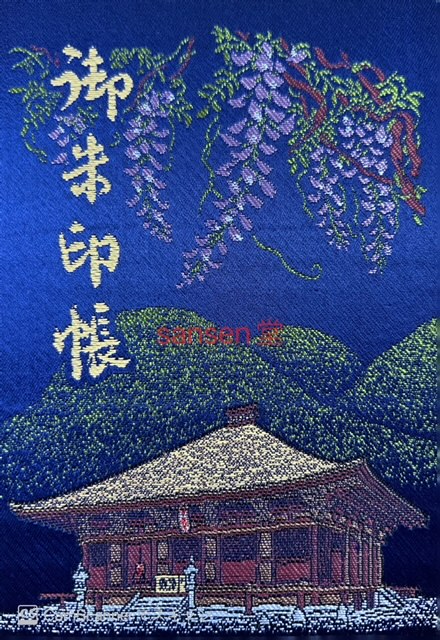

大善寺御朱印帳

御朱印帳にはぶどうと薬師堂がデザインされていました。

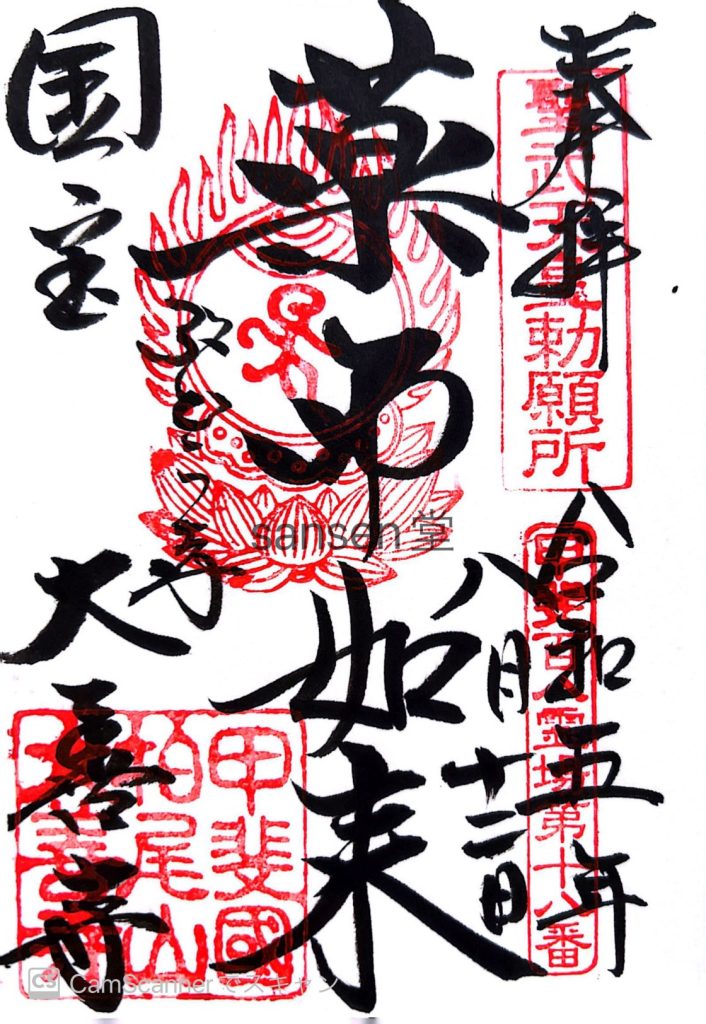

令和五年拝受:薬師如来・ご朱印

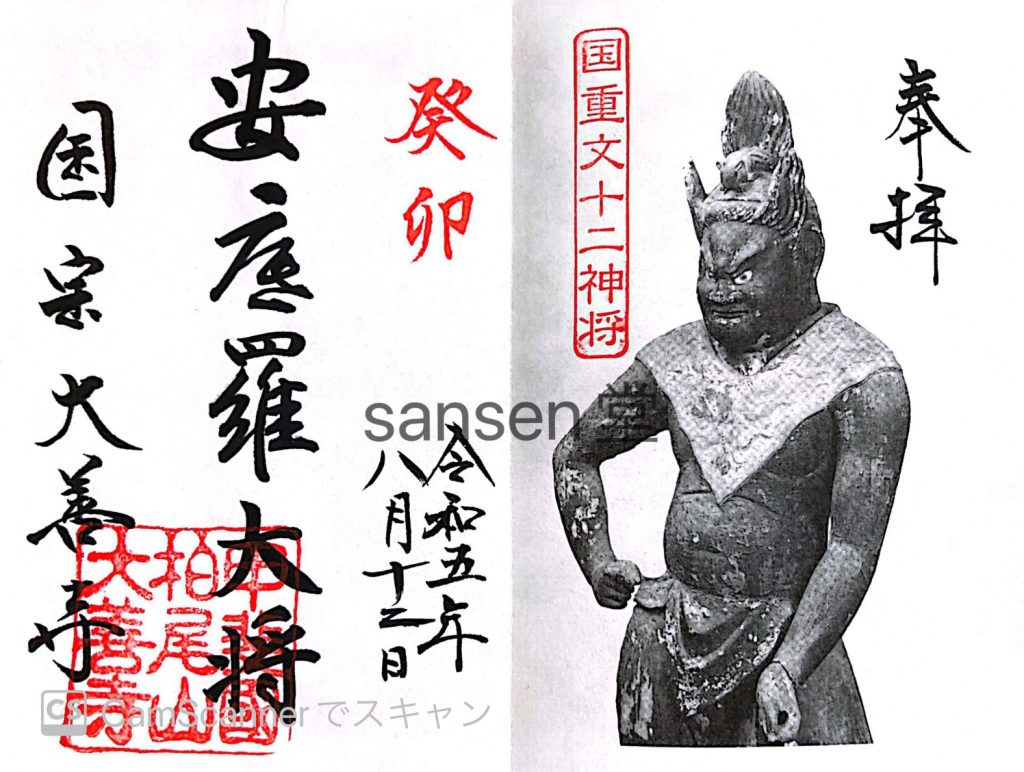

令和五年拝受:十二神将・ご朱印

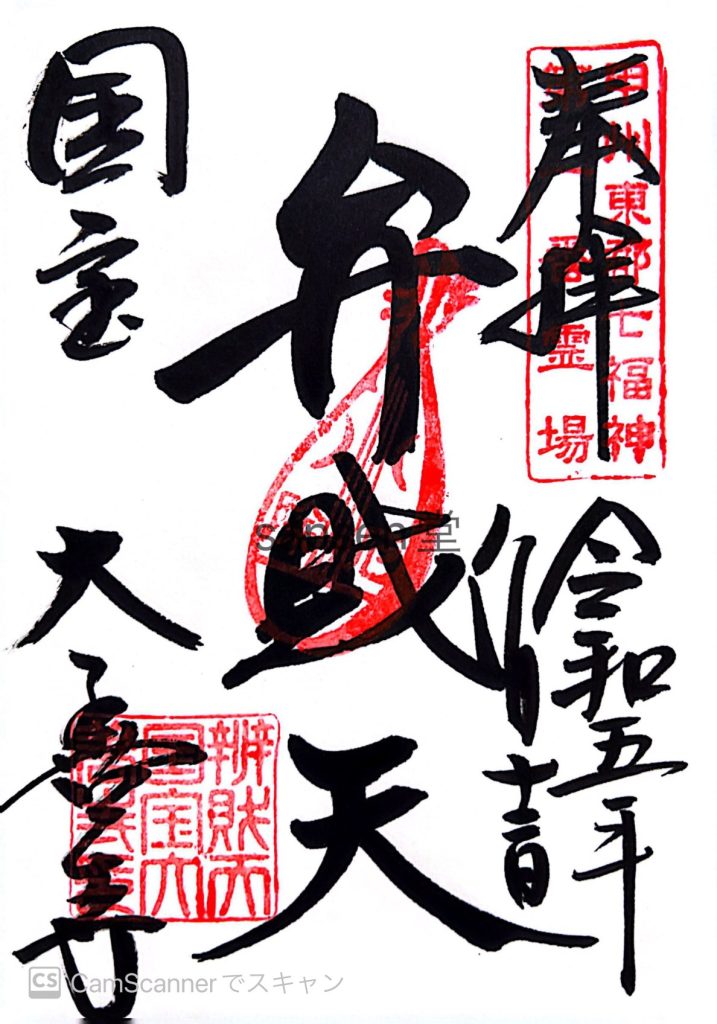

令和五年拝受:弁財天・ご朱印

寺院情報

- 住所:山梨県甲州市勝沼町勝沼3559

- アクセス:JR勝沼ぶどう郷駅よりタクシーで5分・中央自動車道勝沼インターより車で約2分

- HP:https://daizenji.org/

ご覧頂きましてありがとうございます。