Contents

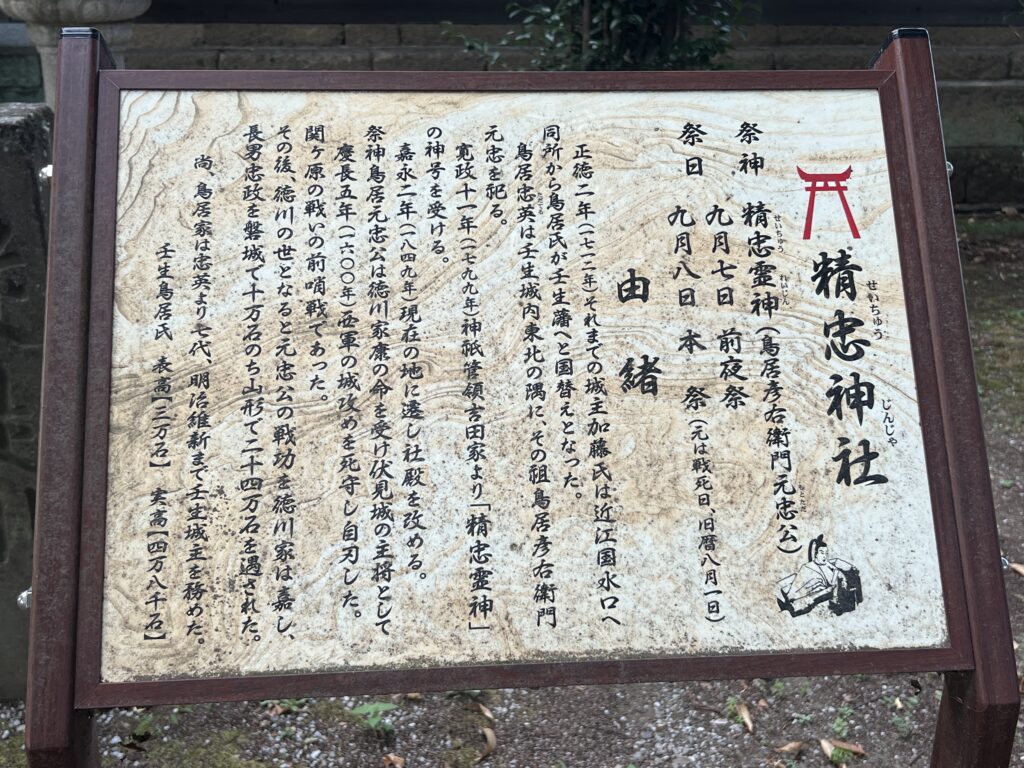

干瓢神社(かんぴょうじんじゃ):精忠神社(せいちゅうじんじゃ)

由緒

正徳二年(1712年)に壬生藩鳥居家によって、祖先の鳥居元忠を祀るための社として、

創建されました。創建時には壬生城二の丸西北隅にありました。

寛政十一年(1799年)に「精忠霊神」の神号を与えられ、壬生城本丸に移されました。

その後嘉永二年(1849年)に元忠の二百五十年忌を機に、現在地へ移されました。

御祭神・鳥居元忠(とりいもとただ)

鳥居家は二度に渡る改易処分を受けながら、元忠の功績により家名は存続されました。

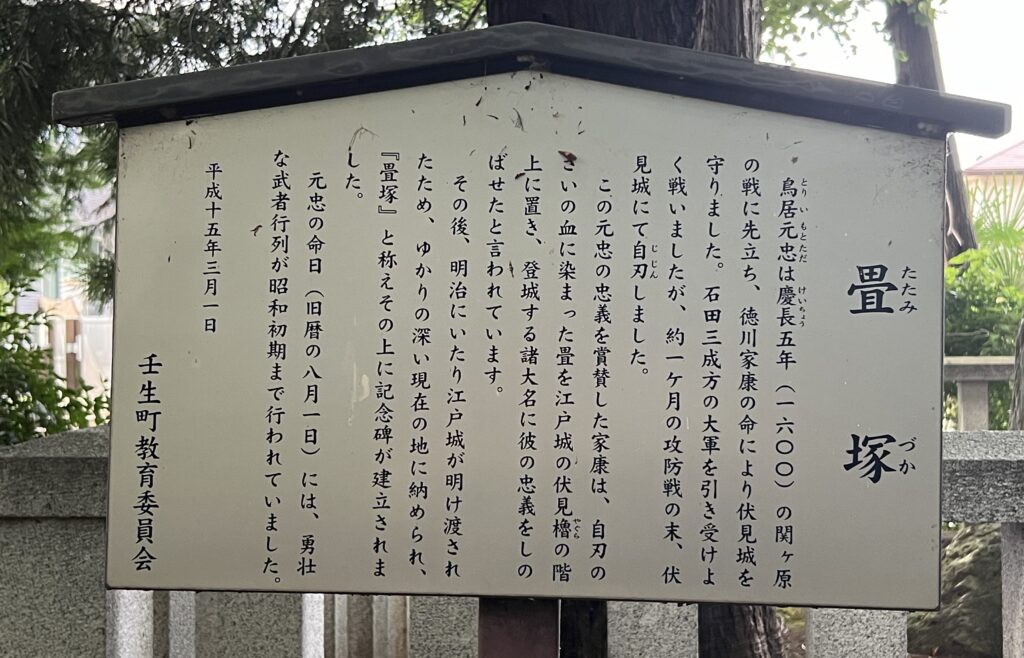

畳塚(たたみづか)

鳥居元忠は関ヶ原の戦いの際、西軍石田三成方の大軍を伏見城に引き受け、

約1ヶ月の攻防戦の末、伏見城にて自刃しました。

元忠の忠義を賞賛した家康は、自刃の際に血に染まった畳を江戸城の伏見櫓の階上に置き、

登城する諸大名に元忠の忠義をしのばせたといわれています。

明治に入り江戸城が明け渡された際、ゆかりの深い現在の地に納められ、

『畳塚』と称えて、その上に記念碑が建立されました。

鳥居

参道

唐門前鳥居

唐門

社殿

本殿

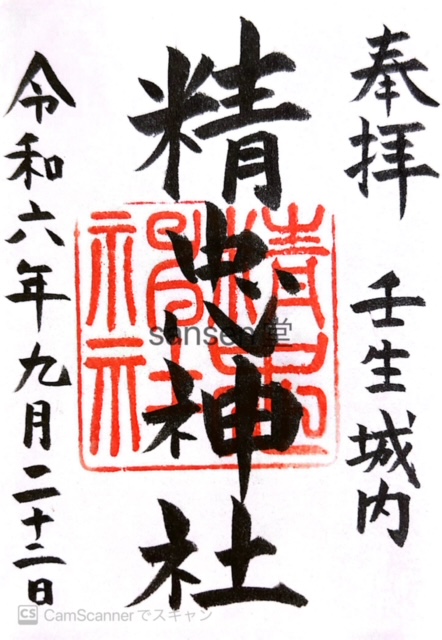

精忠神社のご朱印

社務所は無人で、ご朱印は壬生町内にある雄琴神社で頂きました。

令和六年拝受:ご朱印

神社情報

- 住所:栃木県下都賀郡壬生町本丸1-8-33

- アクセス:東武宇都宮線壬生駅下車徒歩約15分

ご覧頂きましてありがとうございます。

天文八年(1539年)に松平氏の家臣である鳥居忠吉の三男として、三河国で生まれました。

徳川家康が今川家の人質だった頃からの側近で、慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いの際、

家康の命を受け、伏見城の主将として西軍の城攻めを受け、自刃しました。

享年六十二でした。その忠義は大久保彦左衛門により、『三河武士の鑑』と称されました。