Contents

安田城跡(やすだじょうせき)

御城印の販売は無いようです。

由緒

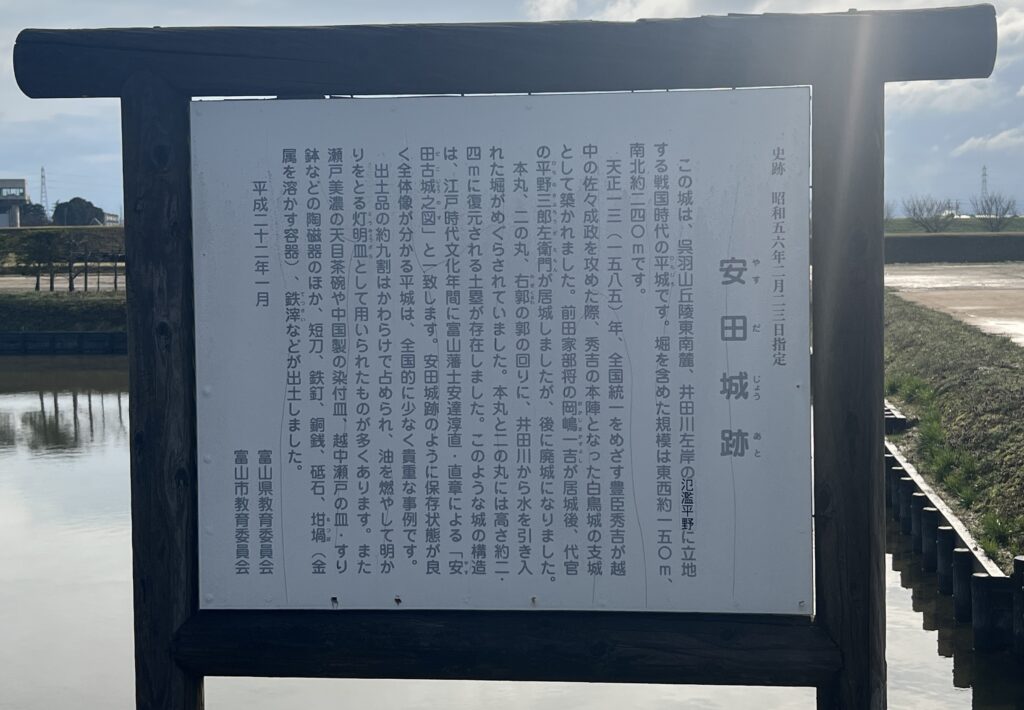

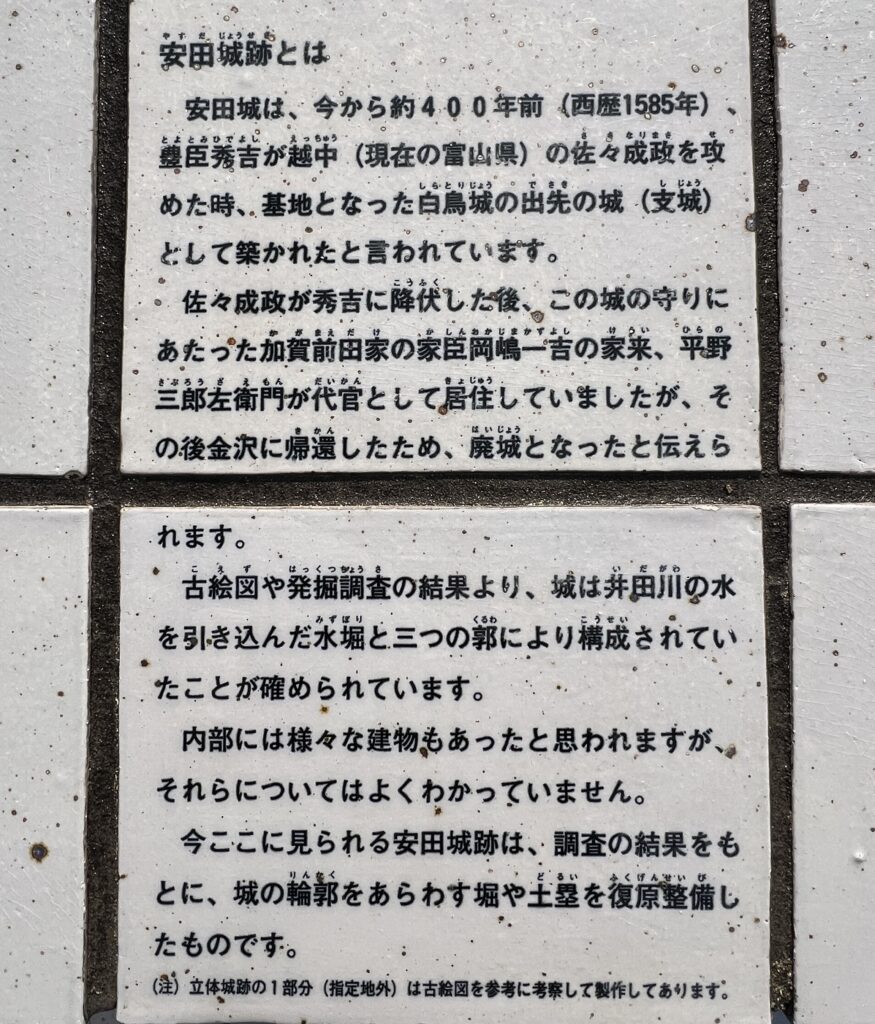

呉羽山丘陵東南端、井田川左岸の氾濫平野に立地する戦国時代の平城です。

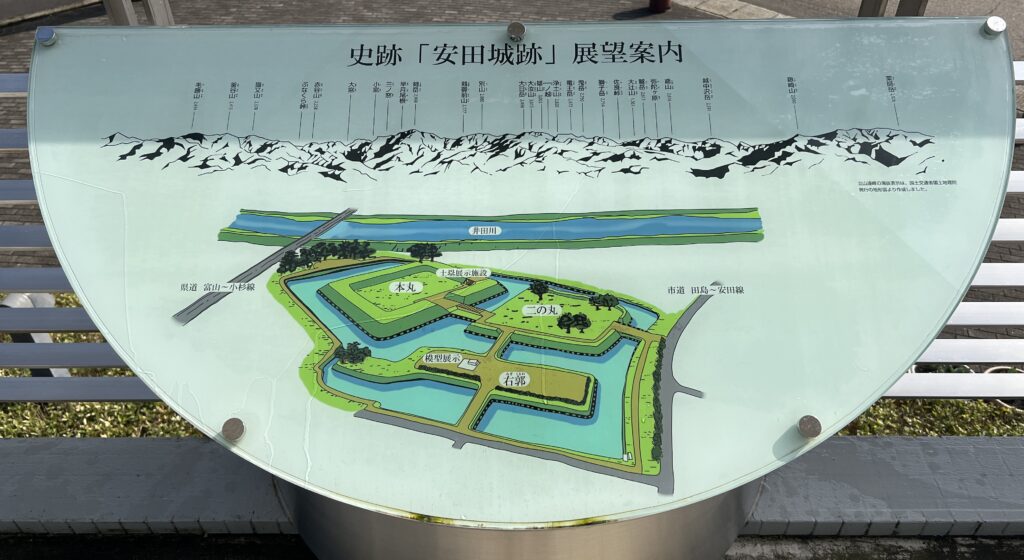

堀を含めた規模は東西約150メートル、南北約240メートルになります。

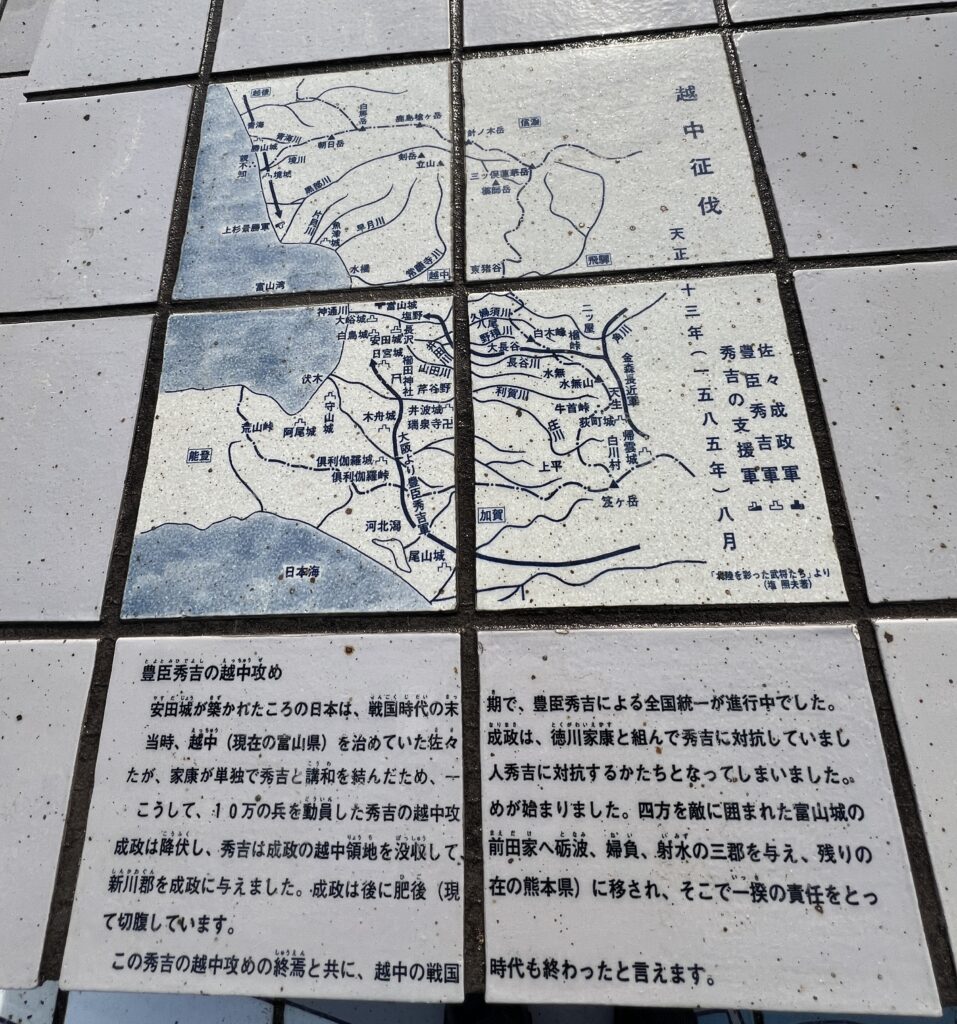

天正十三年(1585年)に天下統一を目指す豊臣秀吉10万の兵による越中出陣の際、

秀吉の本陣、白鳥城の支城として築かれました。

富山城に居城する佐々成政との戦に備えて、前田家の武将の岡嶋一吉が居城後、

代官の平野三郎左衛門が居城しましたが、後に廃城となりました。

安田城跡は、戦国最末期の城郭の形態を示す保存状態のよい平城として、

昭和五十六年に国の史跡に指定され、平成五年度から一般公開されています。

土橋

堀は井田川の水が引かれています。安田城跡資料館側から土橋で右郭へ向かいます。

右郭:野外模型

右郭にある野外模型で、城の構造と位置が確認できます。

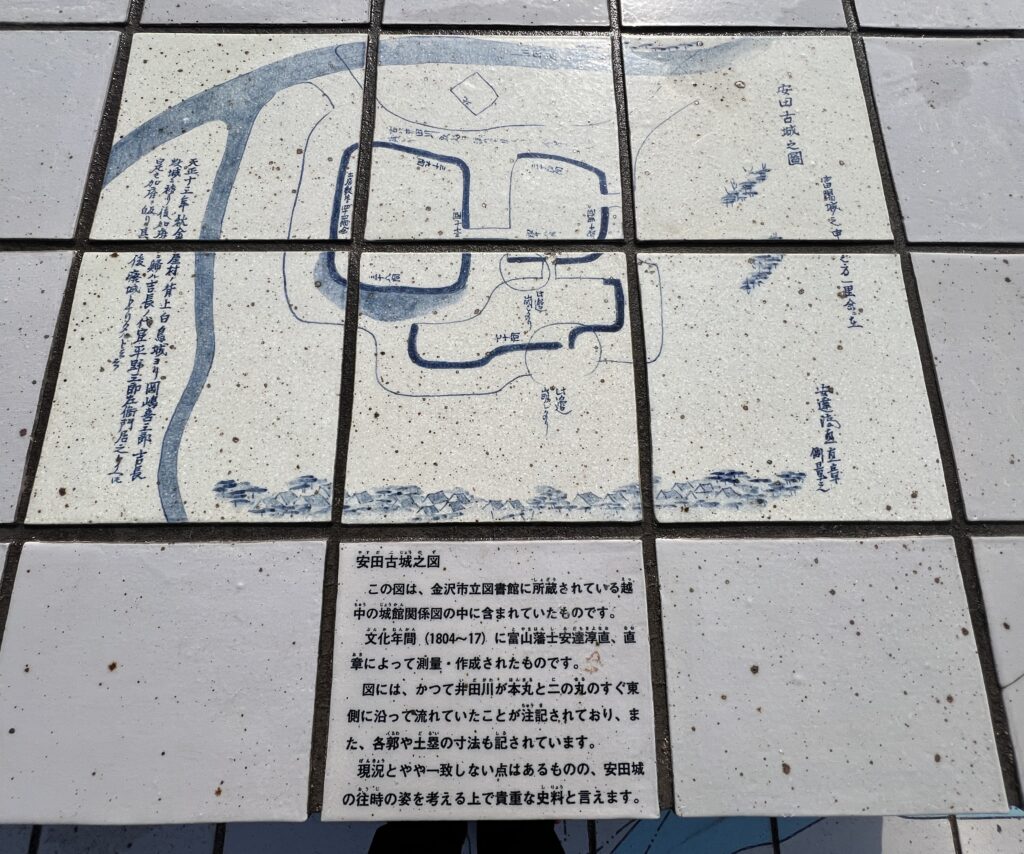

安田古城之図

文化年間(1804~17年)に富山藩士安達淳直の直筆によって測量・作成された、

安田古城之図もあります。展示館には復元イメージ図もありました。

二の丸

更に土橋を渡り二の丸へ向かいます。

本丸

本丸土塁は幅14メートル、高さが堀底から測ると4.4メートルあり、

二の丸の土塁の2倍以上の規模があります。

本丸土塁

二の丸から本丸への橋は木橋になっています。万が一二の丸まで敵が侵攻してきた際も、

燃やしたり、壊したりすることができます。

本丸土塁へは階段が付いており、登ることが出来ます。

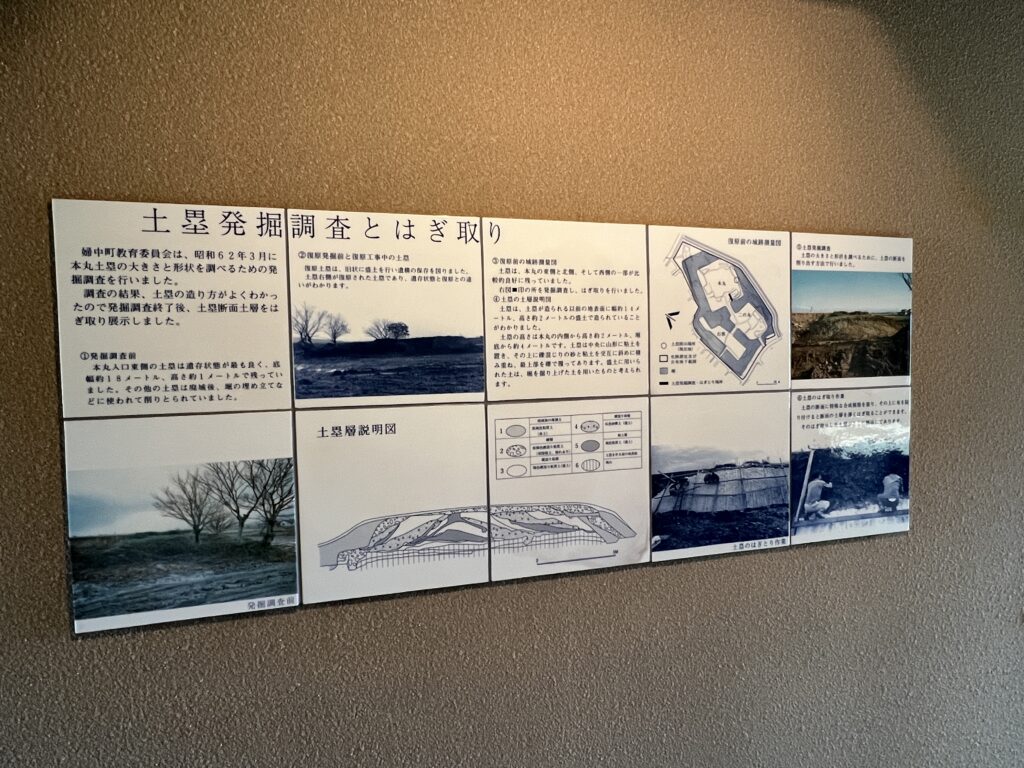

本丸土塁展示施設

本丸土塁の盛土の中に、土塁展示施設があります。盛土の高さは2.4メートルあります。

安田城跡資料館

駐車場のそばに安田城跡資料館があります。

展望台からは城の様子が良く見えます。

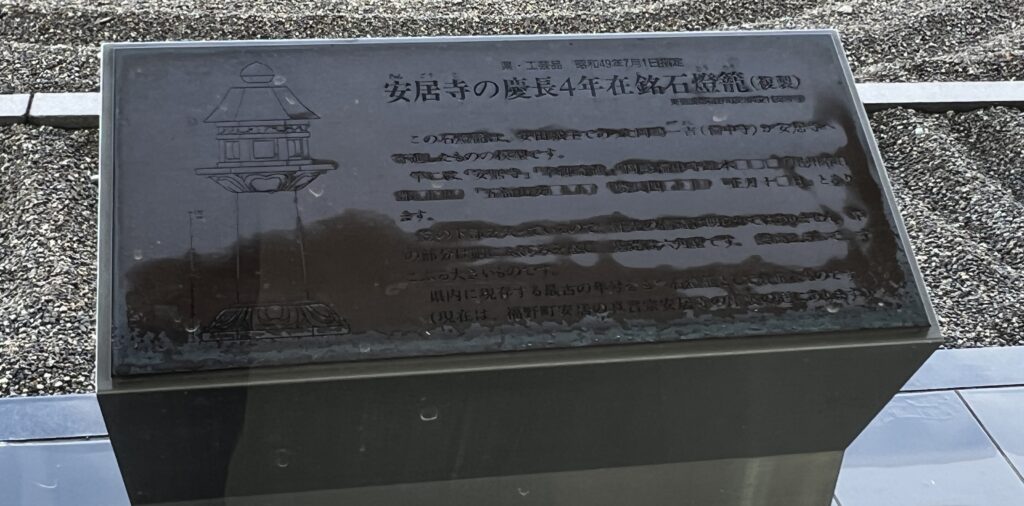

安田城主ゆかりの石灯籠

資料館の中には安田城主の岡嶋一吉(前田家武将)が、安居寺(あんごじ)に寄進した、

慶長四年在銘の石灯籠の複製が展示してあります。

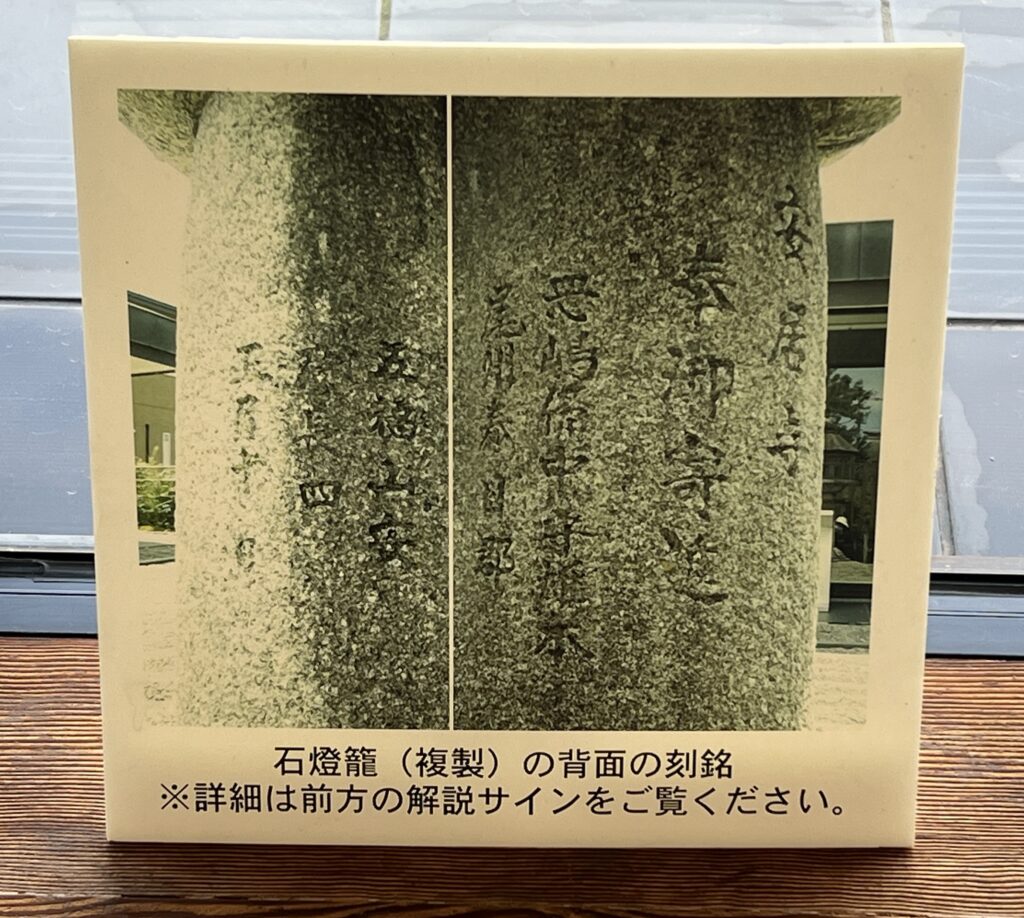

刻銘のある石灯籠としては県内最古で、背面には「慶長四年正月」という寄進の年と、

寄進者の「岡嶋一吉」の名前が刻まれています。

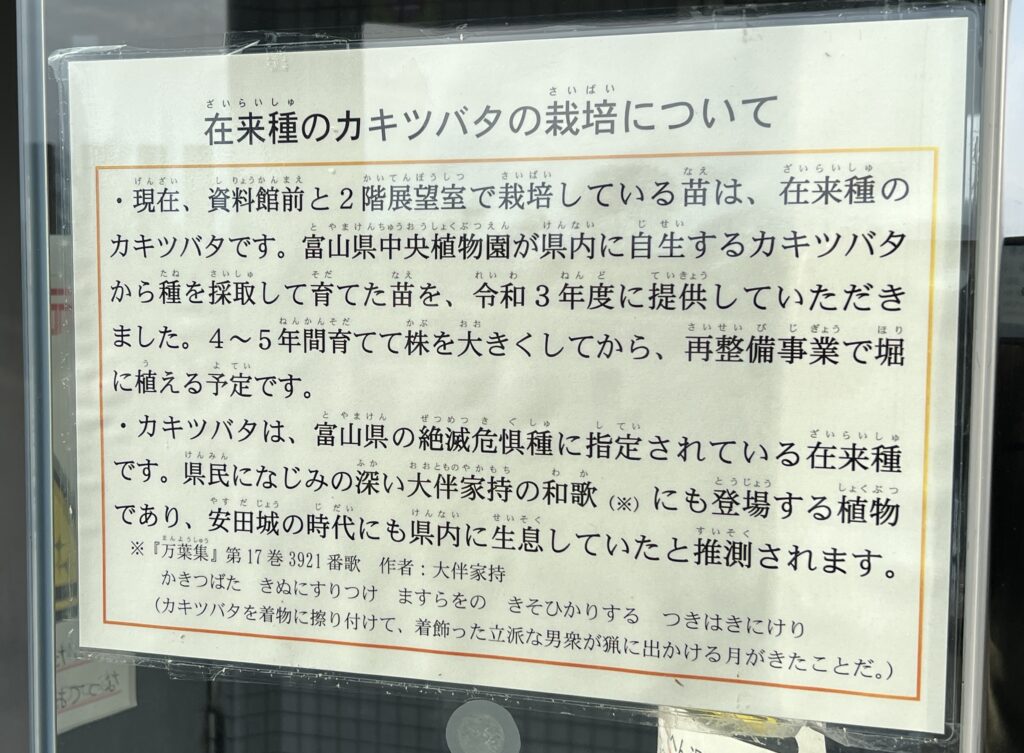

在来種のカキツバタの栽培について

資料館では在来種のカキツバタの苗が栽培されています。

再整備事業では、堀に植えられる予定です。

カキツバタは、富山県の絶滅危惧種に指定されている在来種で、

大伴家持の和歌にも登場する植物です。

安田城周辺

周辺は住宅街で、雪に覆われた山も見えました。

安田城跡情報

- 住所:富山市婦中町安田244-1

- アクセス:北陸自動車道富山西ICより車で約10分・JR高山本線婦中鵜坂駅徒歩約25分

- HP:https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/yasuda/top.htm

ご覧頂きましてありがとうございます。