Contents

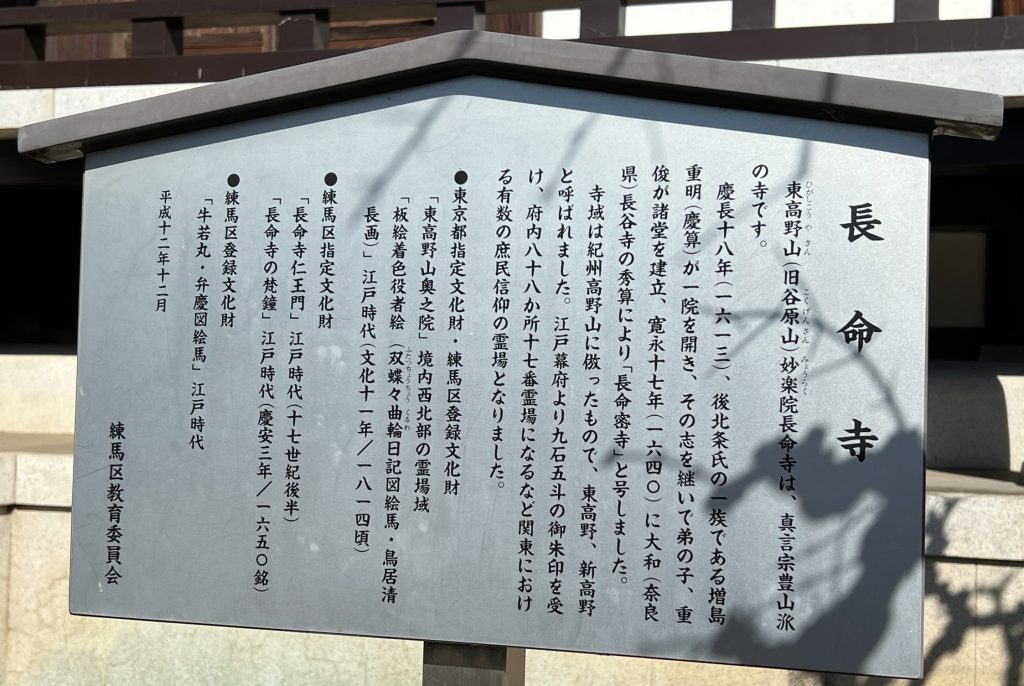

東高野山(ひがしこうやさん):長命寺(ちょうめいじ)

由緒

戦国大名北条氏の祖である、

伊勢宗瑞(北条早雲)の子重徹の孫にあたる増島勘解由重明は、

北条氏が滅亡した後に出家して慶算と号して高野山で修行しました。

慶長十八年(1613年)に現在地の草堂に弘法大師像を安置して、

連中庵と称したのが始まりと伝えられています。

弟の増島重俊が慶算の遺志を継いで金堂を建立しました。

寛永十七年(1640年)に大和国長谷寺の小池坊秀算が、

十一面観音像を本山から勧請し、谷原山妙楽院長命寺と名付けました。

その後高野山奥の院を模して多くの石仏・石塔が造られ、

東高野山と称されるようになりました。

最寄駅である『練馬高野台』の駅名の由来ともなっています。

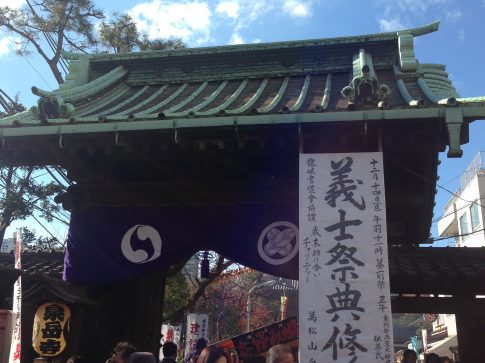

南大門

南大門には四天王像が安置されています。

笹目通り側の参道

南大門側とは別に笹目通り側にも寺標や山門があります。

金堂

現在の金堂は明治三十七年(1904年)に再建され、

昭和四十六年(1979年)に修復されました。

不動明王像が安置されています。

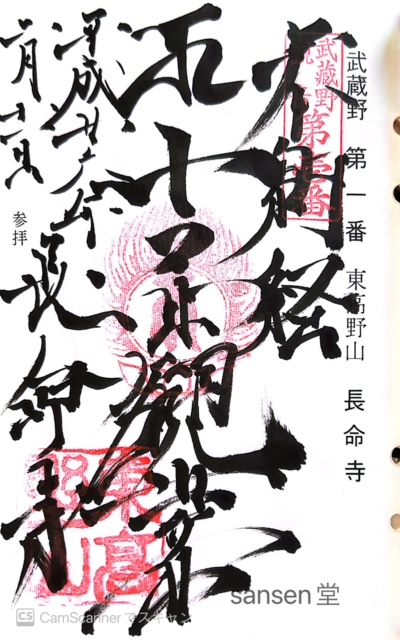

観音堂:武蔵野三十三観音霊場第一番札所

本尊である十一面観音像が安置されています。

武蔵野三十三観音霊場第一番札所となっています。

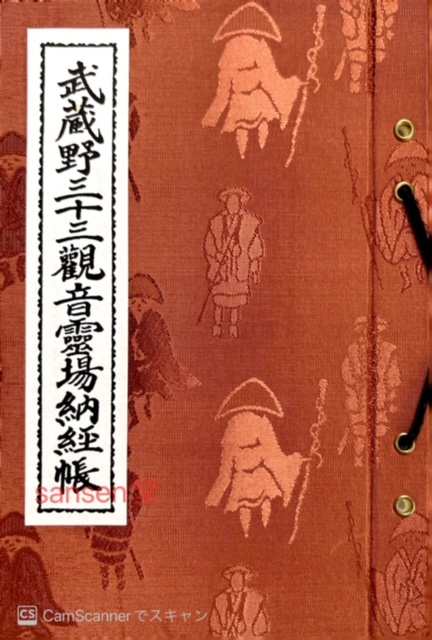

武蔵野三十三観音霊場

専用の御朱印帳を購入して巡拝しました。

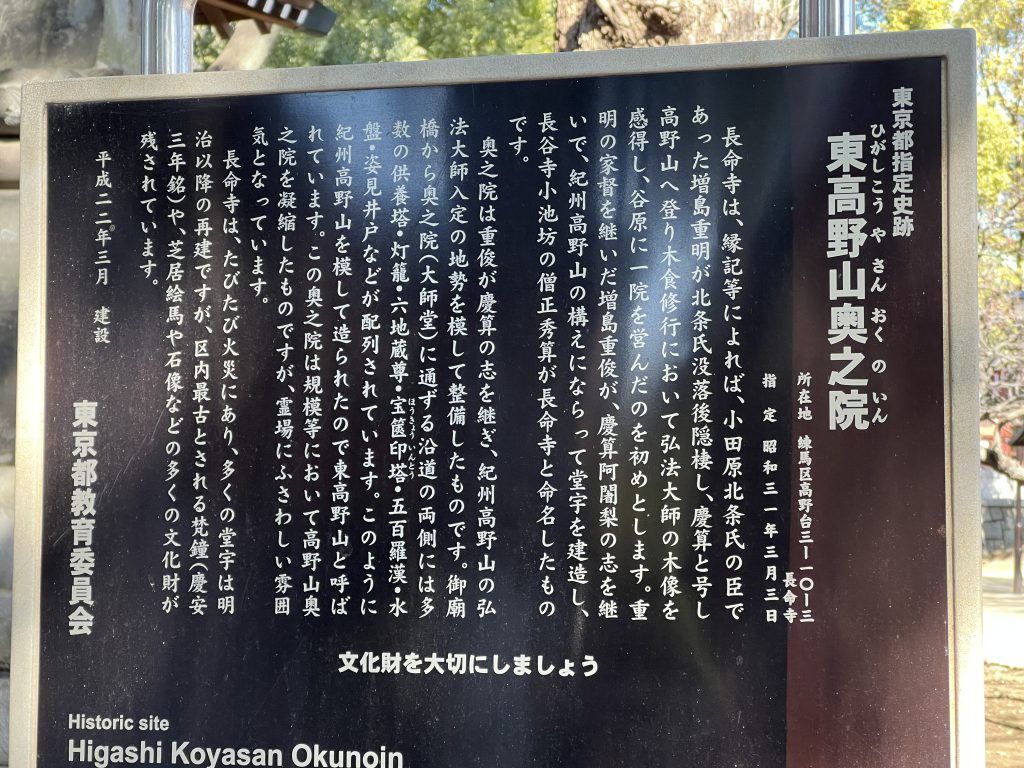

東高野山奥之院

奥之院は高野山奥之院を模して、参道の両側に多数の供養塔や燈籠、

六地蔵尊、姿見井戸などが配列されています。

御影堂

奥之院参道を歩くと御影堂があります。

姿見ノ井戸

井戸の水に顔が写れば長生きするといわれています。

長命寺は江戸府内十七番の大師霊場札所で、

四国八十八箇所霊場第十七番札所の井戸寺とも関係が深いそうです。

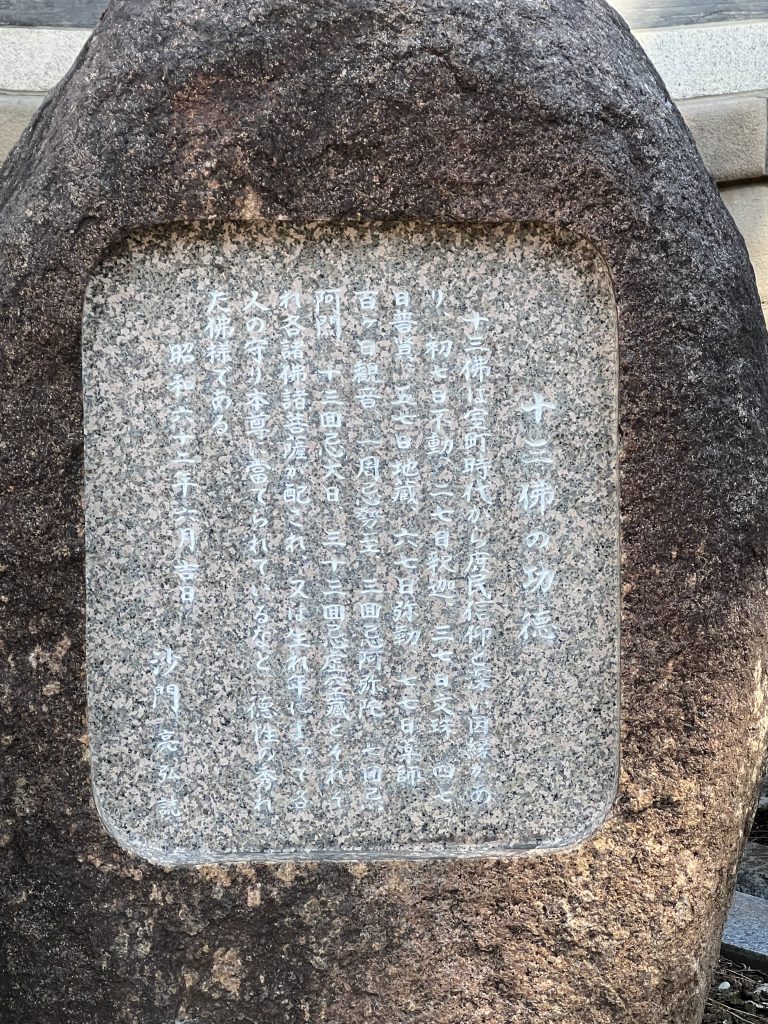

十三佛

仁王門

十七世紀後半に建立されました。

鐘楼

慶安三年(1650年)に造営されました。

十三佛像に囲まれています。

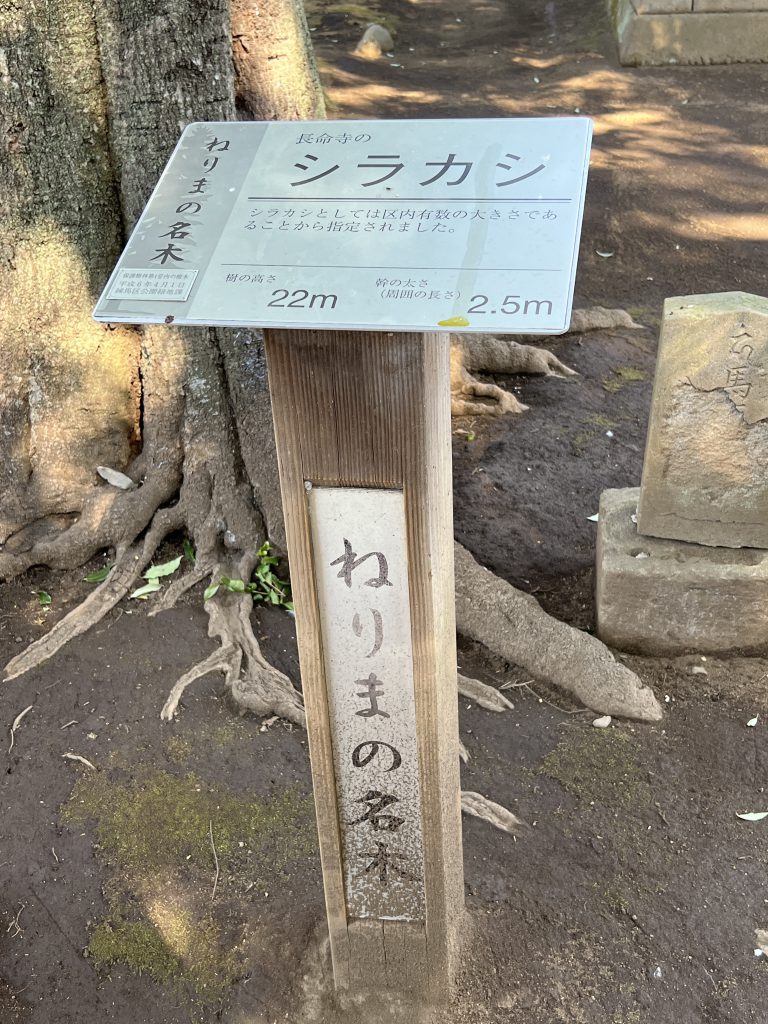

境内の自然(シラカシ)

高さが二十二メートルあります。

境内の自然(イチョウ)

高さは三十四メートルあります。

境内

木遣地蔵堂(きやりじぞうどう)があります。

木遣塚(きやりづか)となります。

金堂前には地蔵菩薩が安置されています。

長命寺のご朱印

武蔵野三十三観音霊場第一番札所:ご朱印

寺院情報

- 住所:東京都練馬区高野台3-10-3

- アクセス:西武池袋線練馬高野台駅徒歩約5分

- HP:http://chomeiji.org/index.html

長命寺周辺

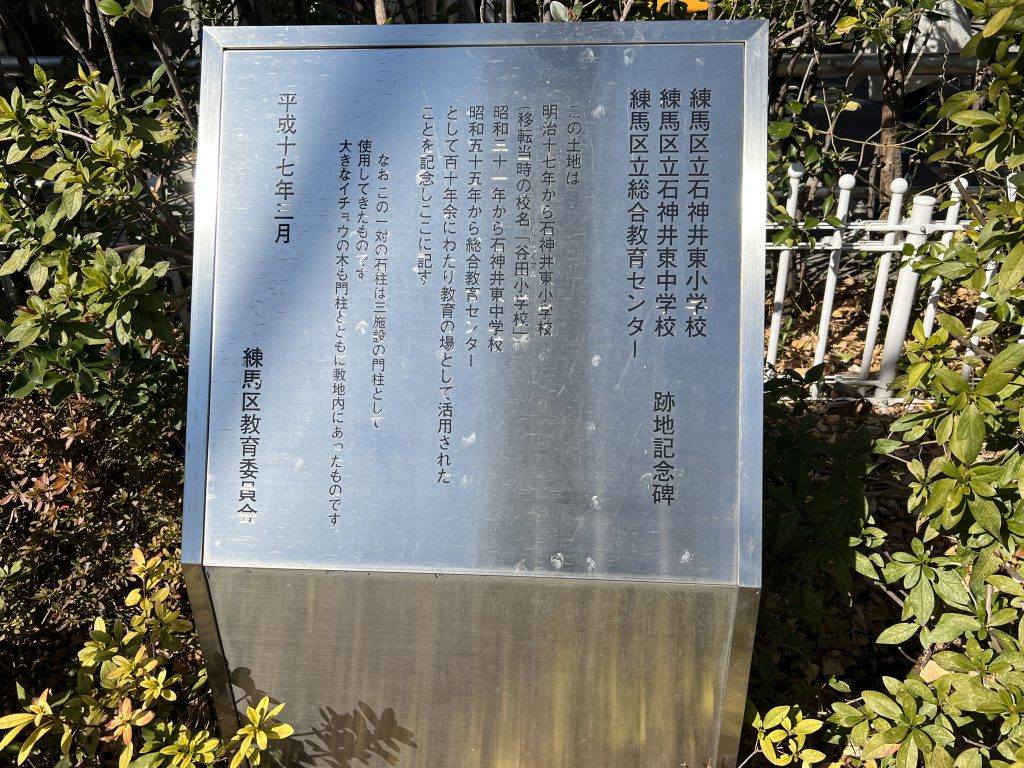

跡地記念碑

練馬高野台駅から長命寺に向かう途中にある順天堂練馬病院のそばに、

かつて小学校や中学校など教育の場があった記念碑(石柱)があります。

施設の門柱として使用されていました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

武蔵野三十三観音霊場は昭和十五年に郷土史家の柴田常恵氏の発願で、

番外を含めた三十四箇所の寺院を選定し、結成されました。

西武池袋線・秩父線沿線に点在している霊場です。

石神井から所沢、飯能方面に分布しています。