Contents

芽吹稲荷:福徳神社(ふくとくじんじゃ)

元々武蔵野の村落である福徳村の稲荷神社として祀られ、

その地名をとって社号となりました。

由緒

清和天皇の時代の貞観年間(859年~876年)には、既に鎮座していたようです。

徳川家康は、江戸に入府した天正十八年(1590)八月に初めて参詣し、

その後数度にわたって参詣しています。

江戸幕府二代将軍の徳川秀忠は、慶長十九年正月八日に参詣した折、

『福徳とはまことにめでたい神号である』と称賛し、

この時鳥居に春の若芽の萌え出ているのを見て、

神社の別名を『芽吹稲荷』と名付けたそうです。

社殿

主祭神

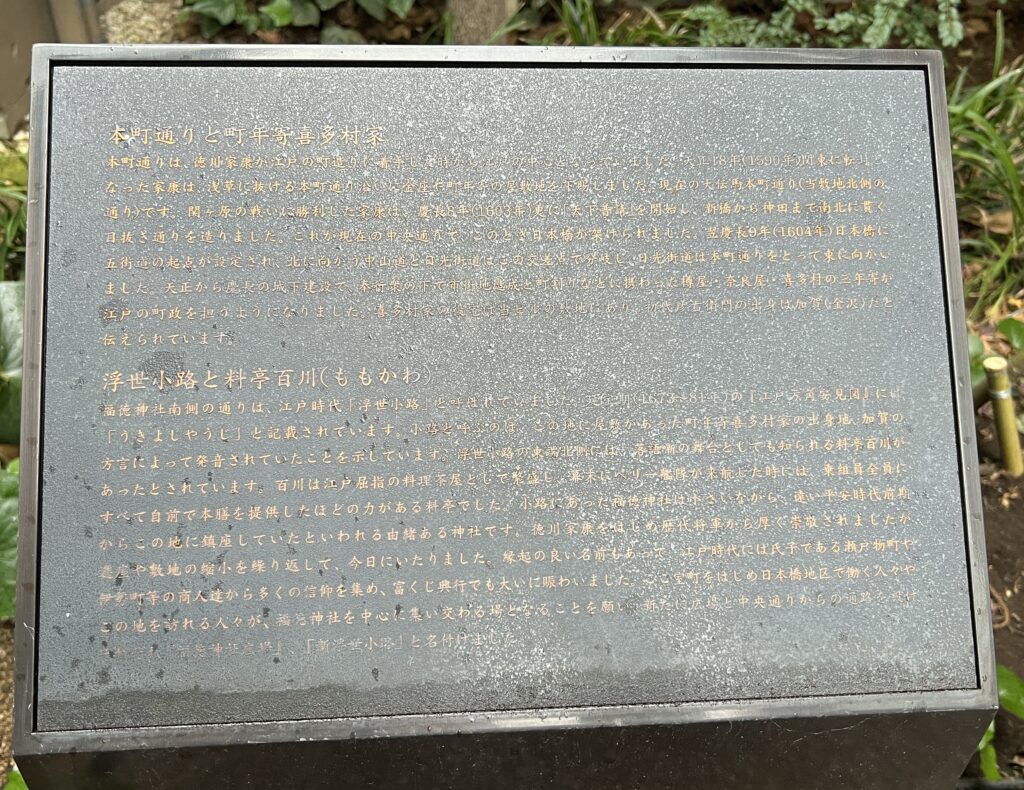

本町通り・浮世小路と料亭百川(ももかわ)

本町通りは、徳川家康が江戸の町づくりに着手した時から、江戸の中心となっていました。

浅草に抜ける本町通り沿いに金座や町年寄の屋敷地を下賜しました。

福徳神社南側の通りは、江戸時代「浮世小路」と呼ばれていました。

浮世小路の東端北側に、落語噺の舞台としても知られる料亭百川(ももかわ)がありました。

百川は江戸屈指の料理茶屋として繫盛し、幕末にペリー艦隊が来航した時は、

自前で本膳を提供したほどの力のある料亭でした。

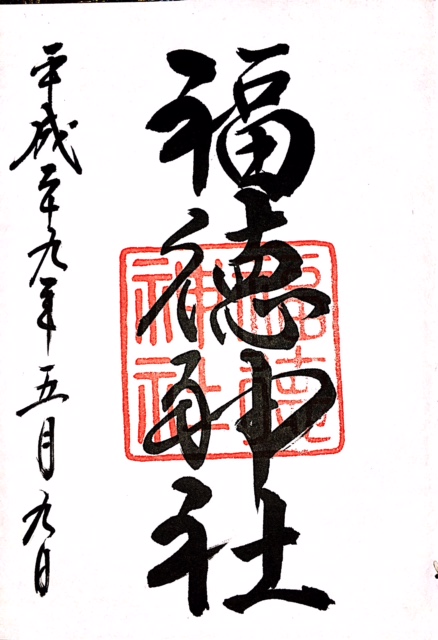

福徳神社のご朱印

平成二十九年拝受:ご朱印

神社情報

- 住所:東京都中央区日本橋室町2-4-14

- アクセス:東京メトロ銀座駅徒歩1分(A6番出口)

- HP:https://mebuki.jp/

福徳神社周辺の旧跡

日本橋周辺には様々な歴史的旧跡があります。

第一国立銀行跡・銀行発祥の地:東京都中央区日本橋兜町4-3

渋沢栄一が明治六年に日本橋兜町に設立した第一国立銀行です。

「国立」と付いていますが、国営ではなく民間資本で設立されました。

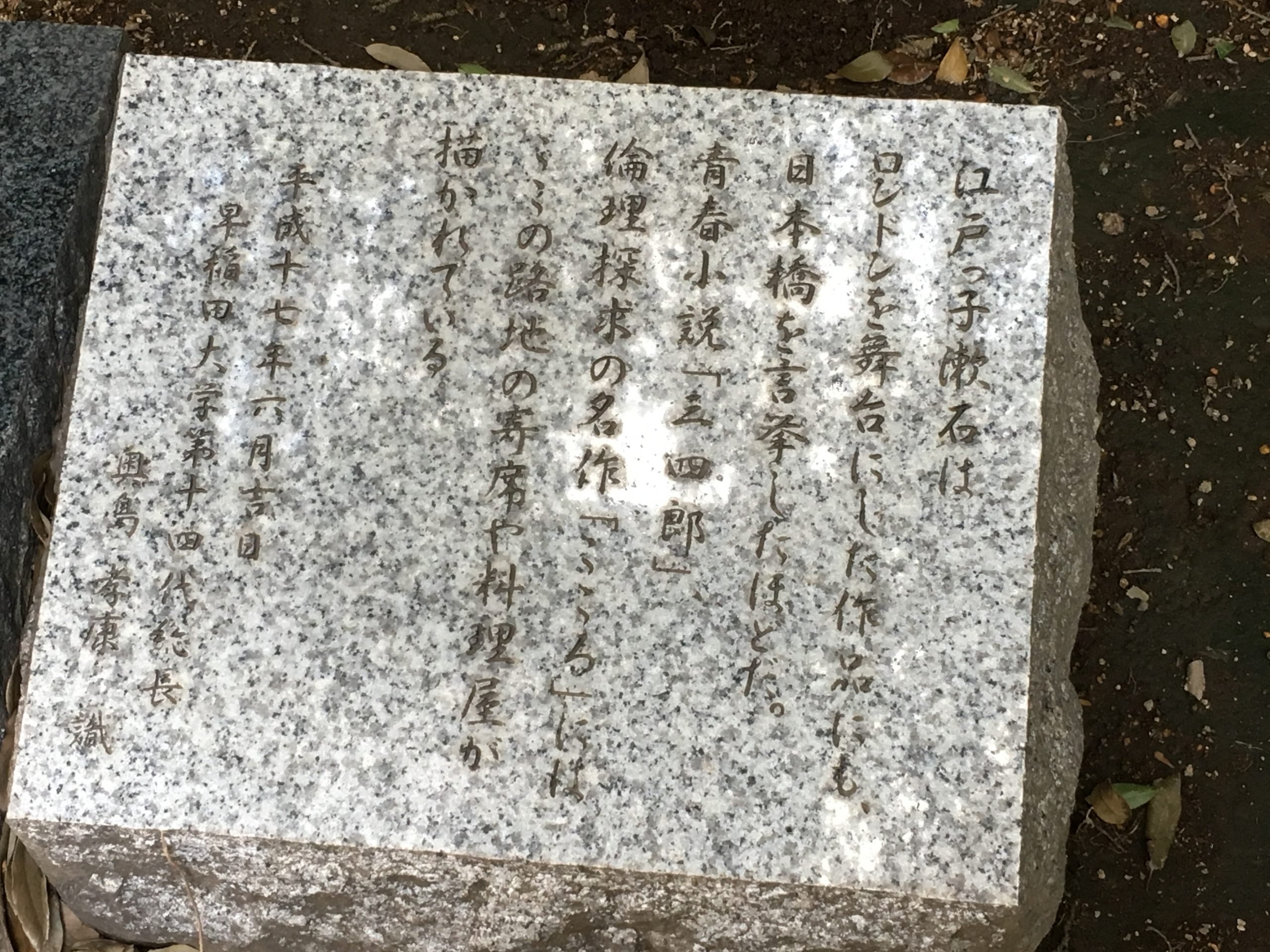

漱石名作の舞台:東京都中央区日本橋1-4-1

夏目漱石の名作の『こころ』や『三四郎』の舞台となった場所の碑です。

コレド日本橋アネックスの広場にあります。

かつて「木原店(きはらだな)」と呼ばれた横丁があり、飲食店や寄席がありました。

夏目漱石や正岡子規も通った場所だそうです。

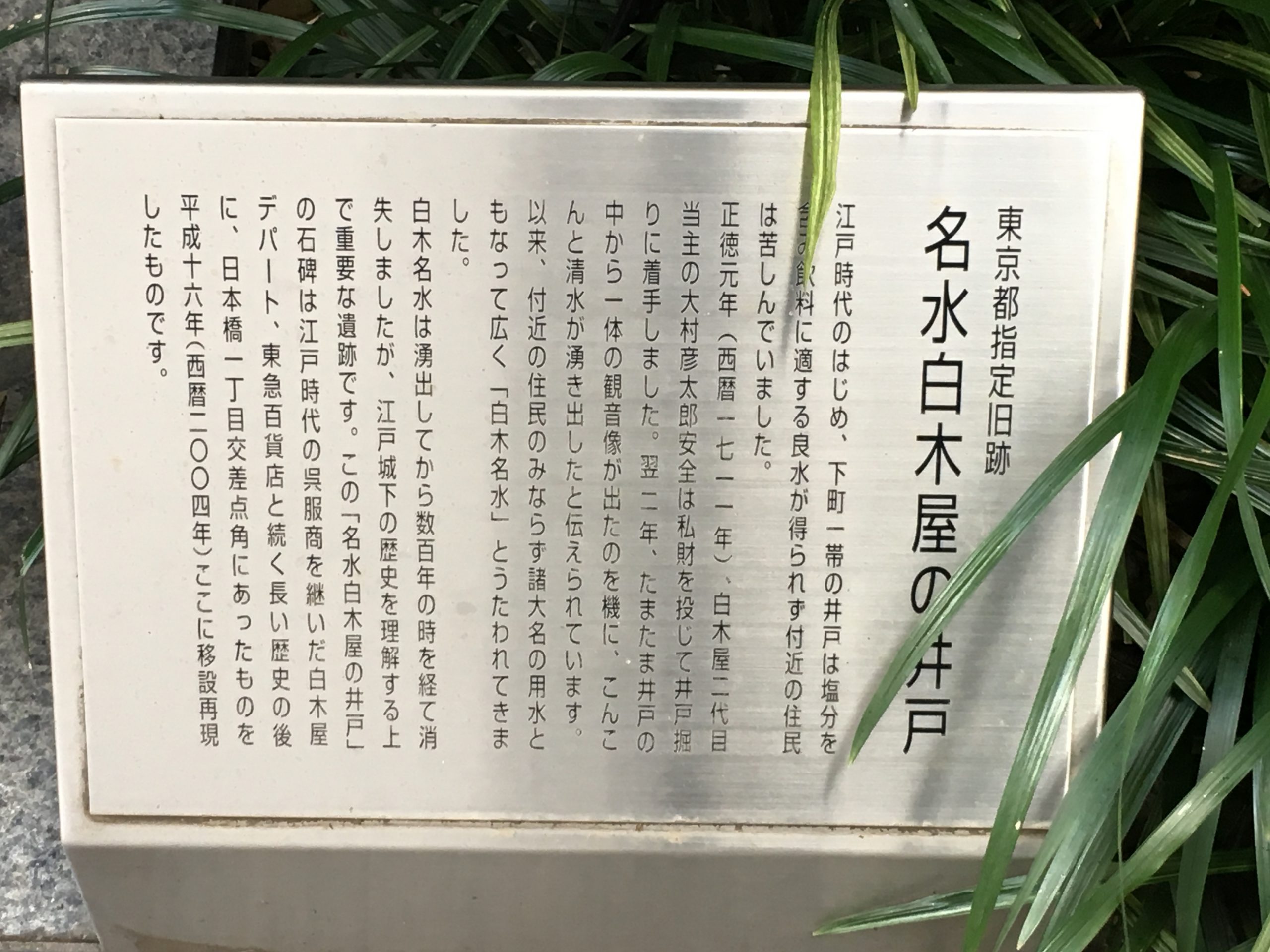

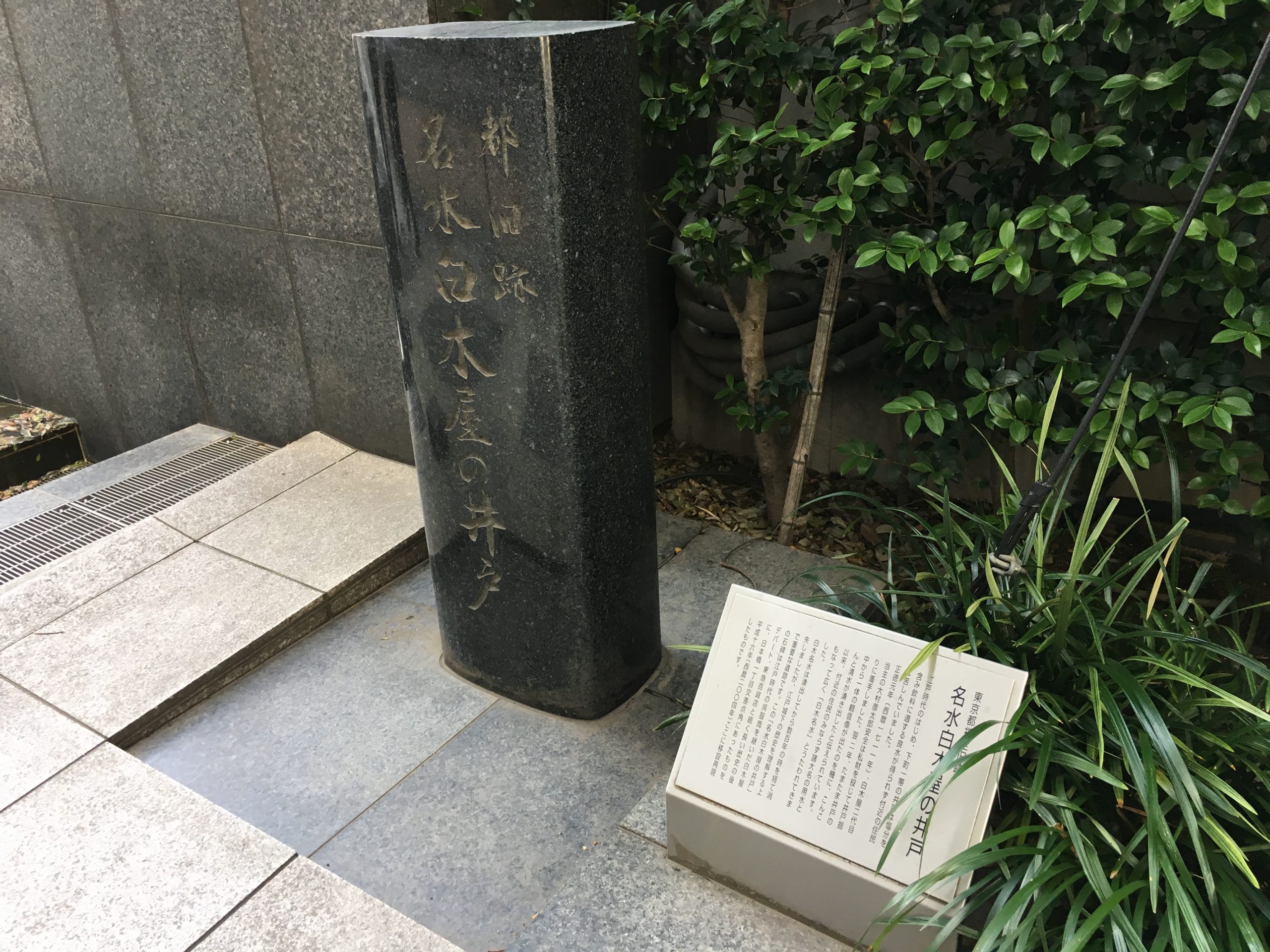

名水白木屋の井戸:東京都中央区日本橋1-4-1

白木屋とはかつて日本橋の南側にあり、越後屋(今の三越)と並ぶ呉服屋の大店でした。

正徳元年(1711年)に白木屋二代目の大村彦太郎安全は、

私財を投じて、日本橋周辺の水不足を解消する為、店内に井戸を掘りました。

翌十一年にたまたま一体の観音像が出たのを契機に、清水が湧き出したと言われています。

この水は『白木名水』と呼ばれました。

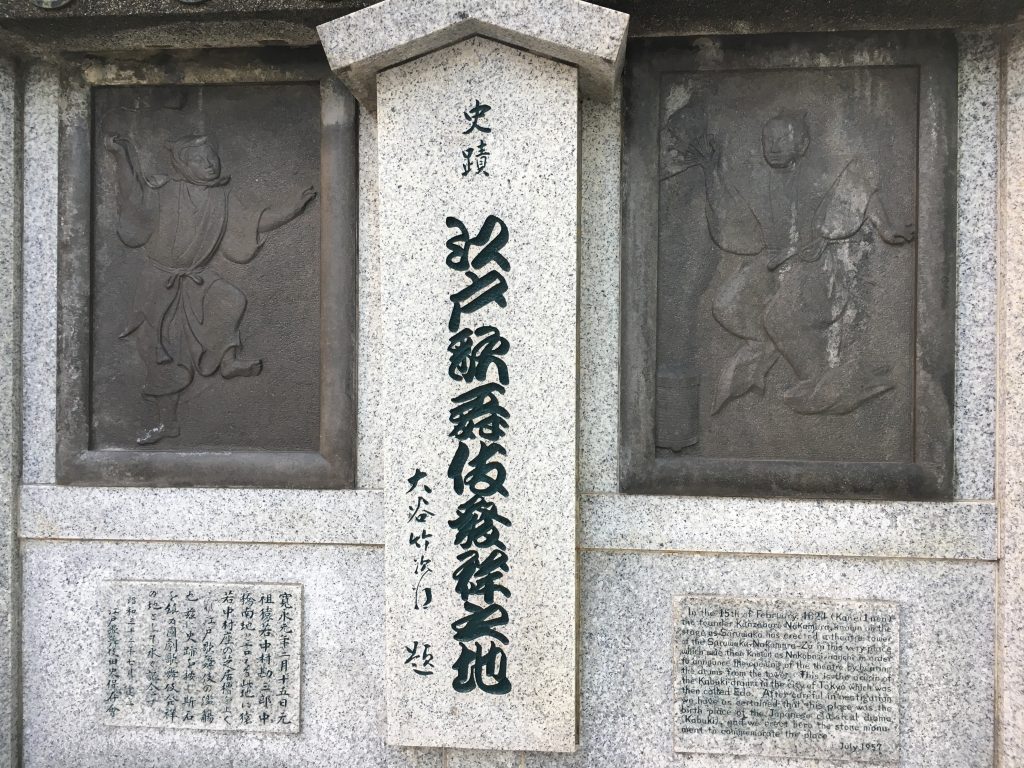

京橋:江戸歌舞伎発祥の地

寛永元年(1624)猿若中村勘三郎が、中橋(現在の日本橋と京橋の間)に、

猿若中村座の櫓を掲げたのが江戸歌舞伎のはじまりだそうです。

この碑は首都高の脇にあります。

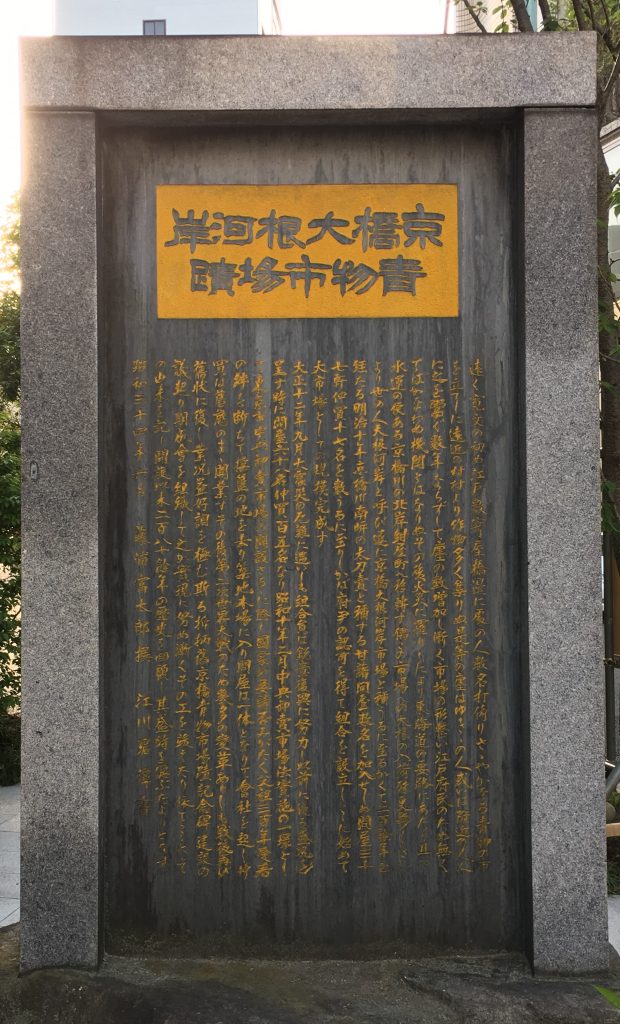

京橋:大根河岸青物市場跡の碑

京橋川のそばで水運に恵まれたため、市場が出来上がりました。

江戸近郊でとれた大根が多く水揚げされたことから「大根河岸」と呼ばれたそうです。

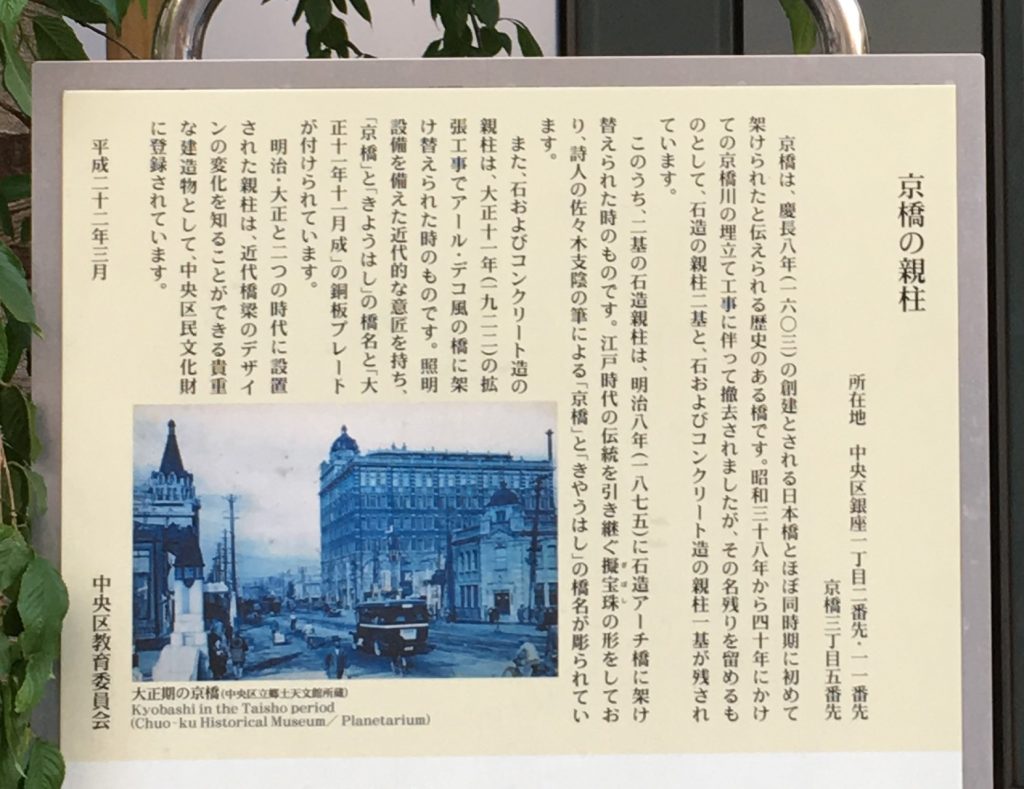

京橋の欄干

京橋にはかつて『京橋』という名の橋がかけられていました。

今は「親柱」と呼ばれる太い柱が残っています。

親柱の書名「きやうはし」は詩人である佐々木支陰が手がけました。

この橋は昭和四十年の京橋川埋立工事に伴う撤去まで使用されました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

倉稲魂命(うかのみたまのみこと)