Contents

- 1 日蓮宗大本山:池上本門寺(いけがみほんもんじ)

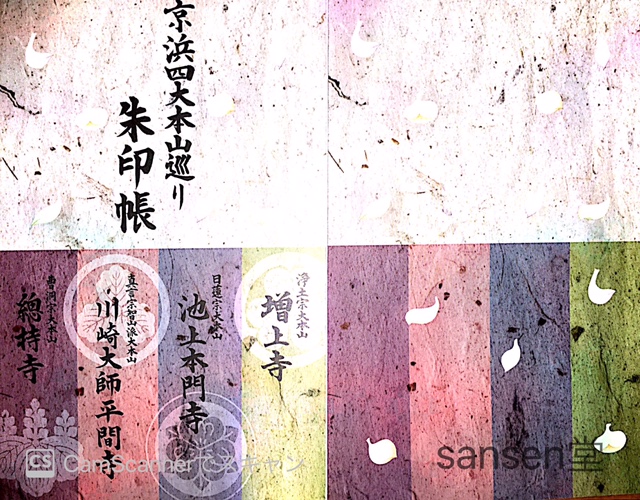

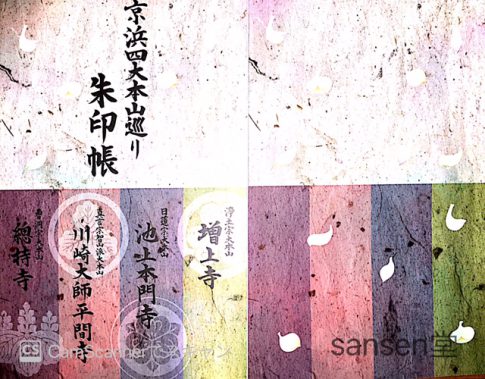

- 1.0.1 京浜四大本山巡り:ご朱印帳

- 1.0.2 京浜四大本山巡り

- 1.0.3 由緒

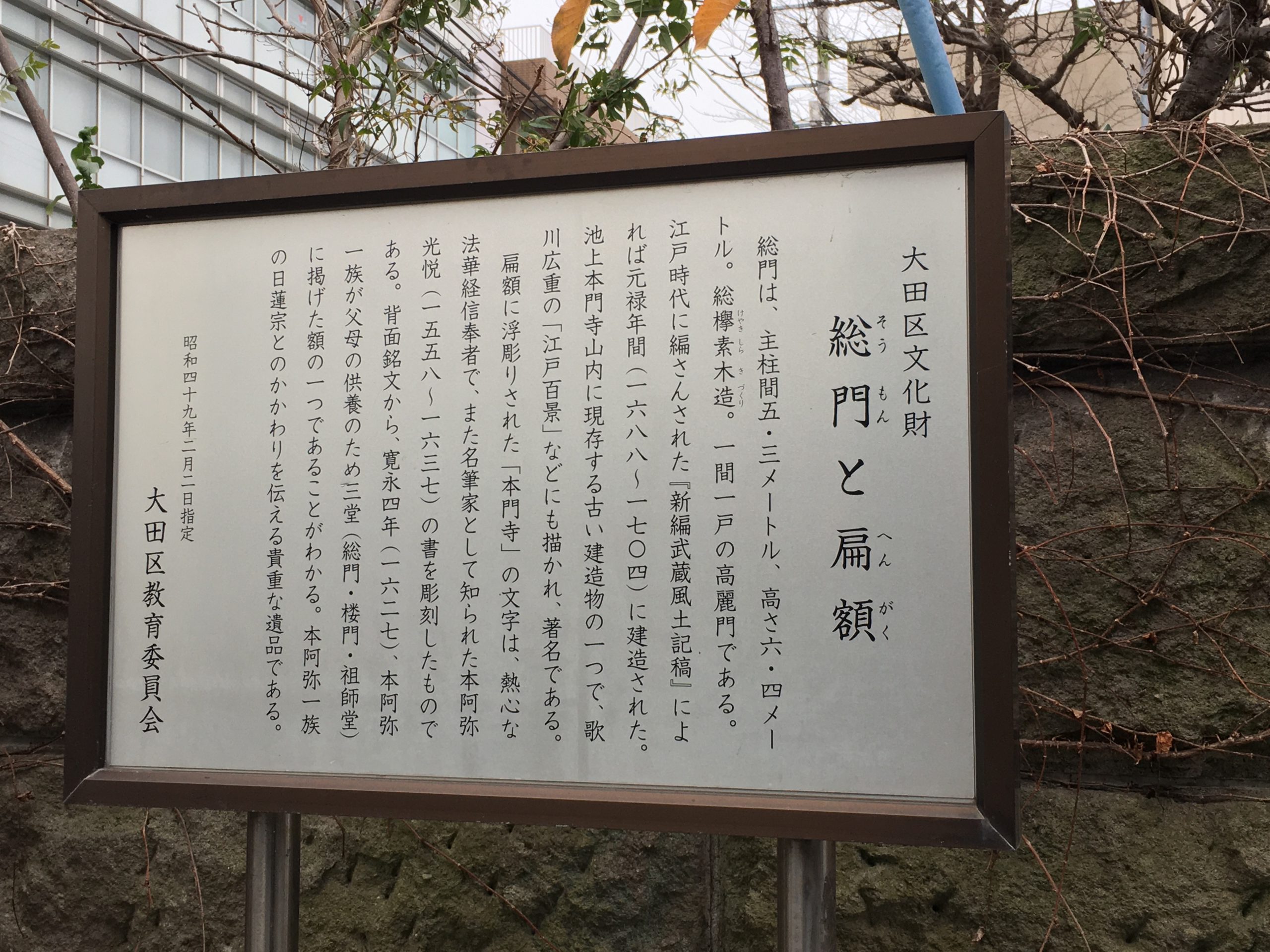

- 1.0.4 総門

- 1.0.5 関東三額

- 1.0.6 山門(仁王門)

- 1.0.7 仁王尊

- 1.0.8 経蔵

- 1.0.9 大堂(祖師堂)

- 1.0.10 国指定重要文化財:五重塔

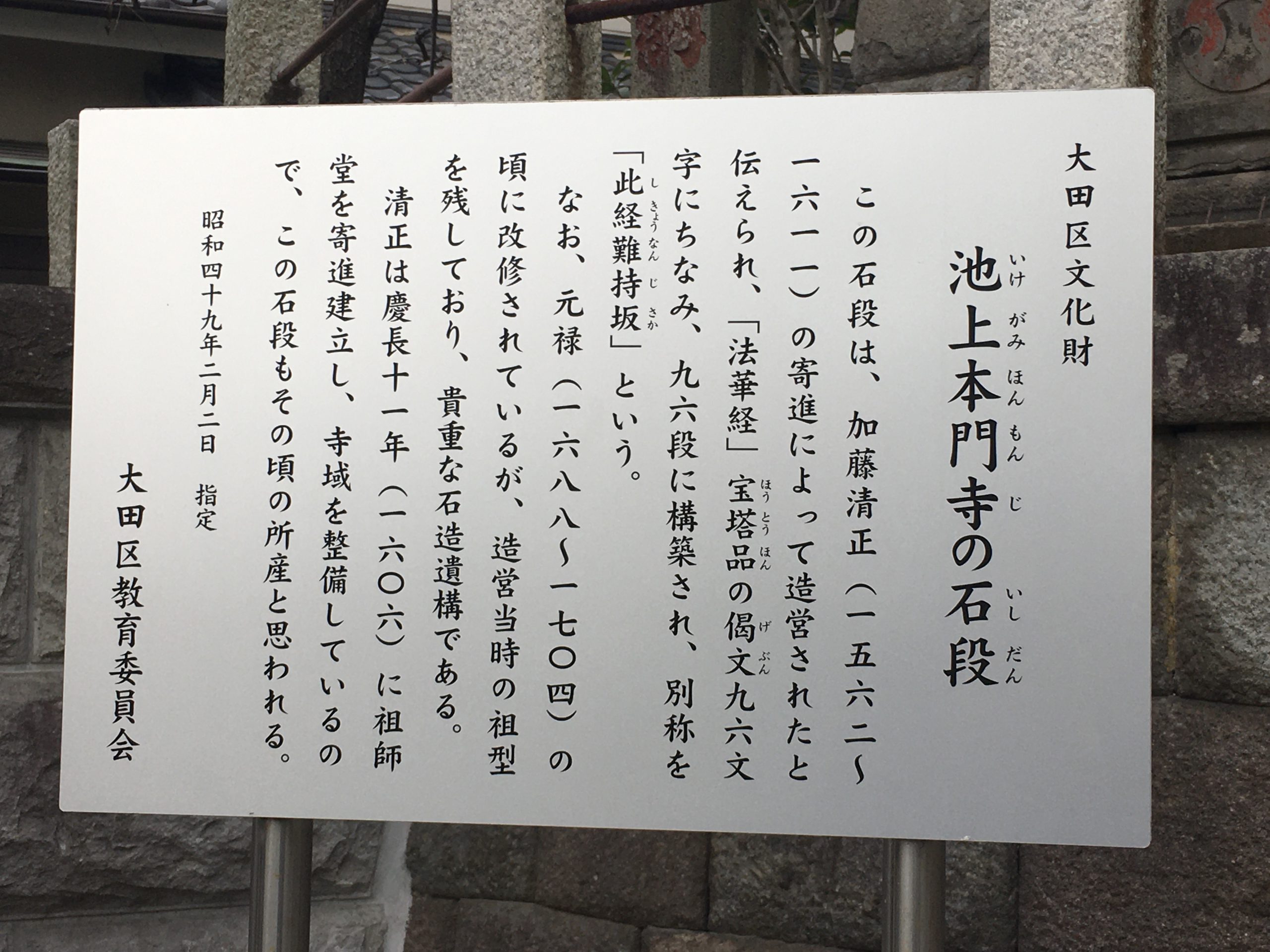

- 1.0.11 此経難持坂(しきょうなんじざか)

- 1.0.12 日朝堂(にっちょうどう)

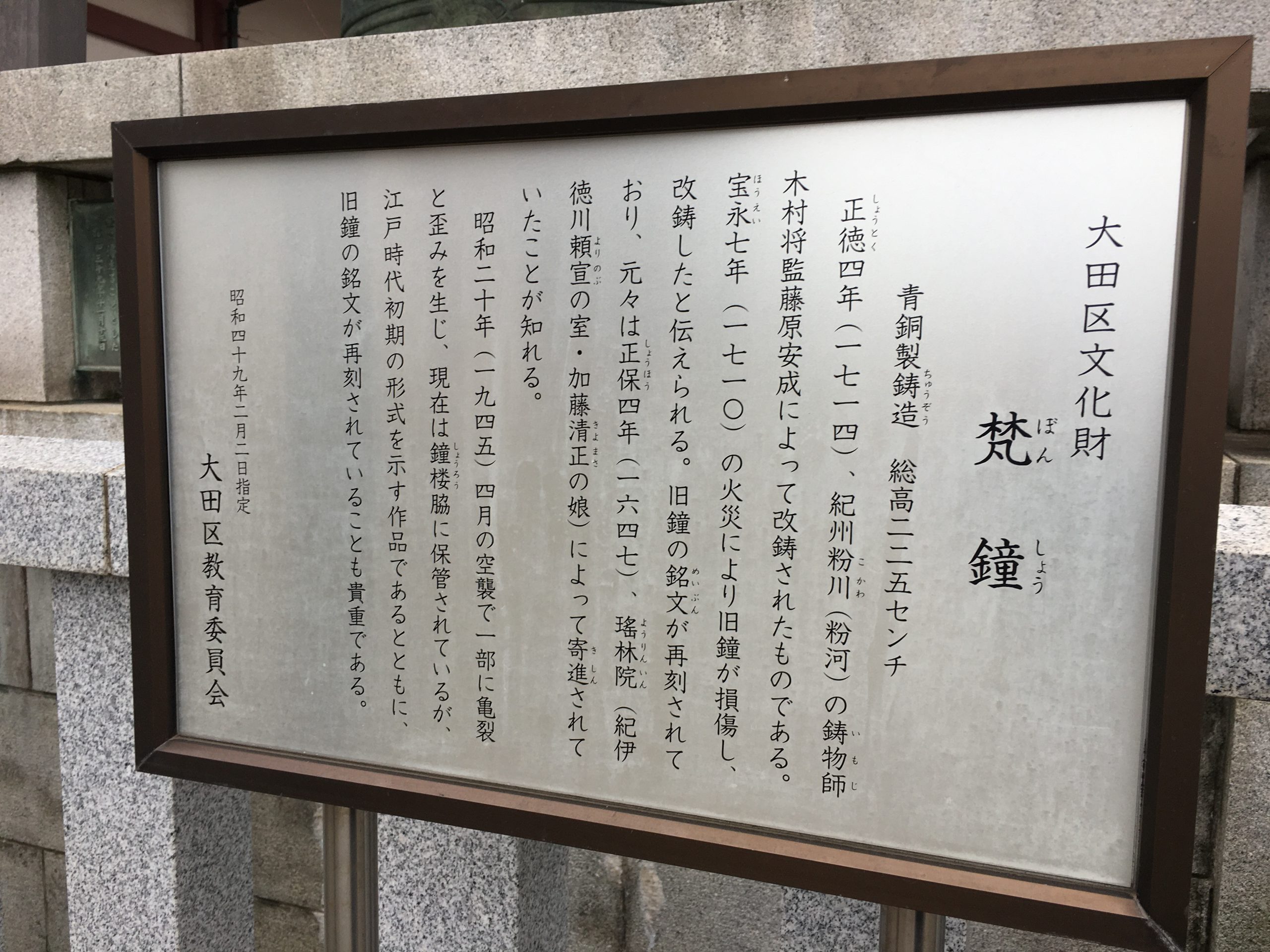

- 1.0.13 梵鐘(ぼんしょう)

- 1.0.14 鐘楼

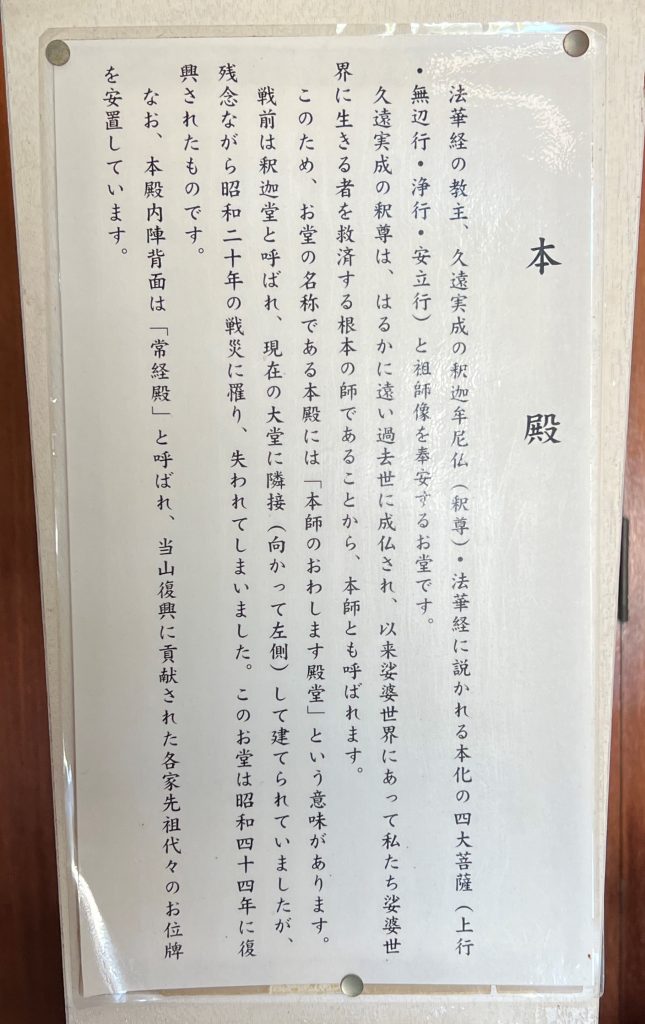

- 1.0.15 本殿(釈迦殿)

- 1.0.16 本堂由緒

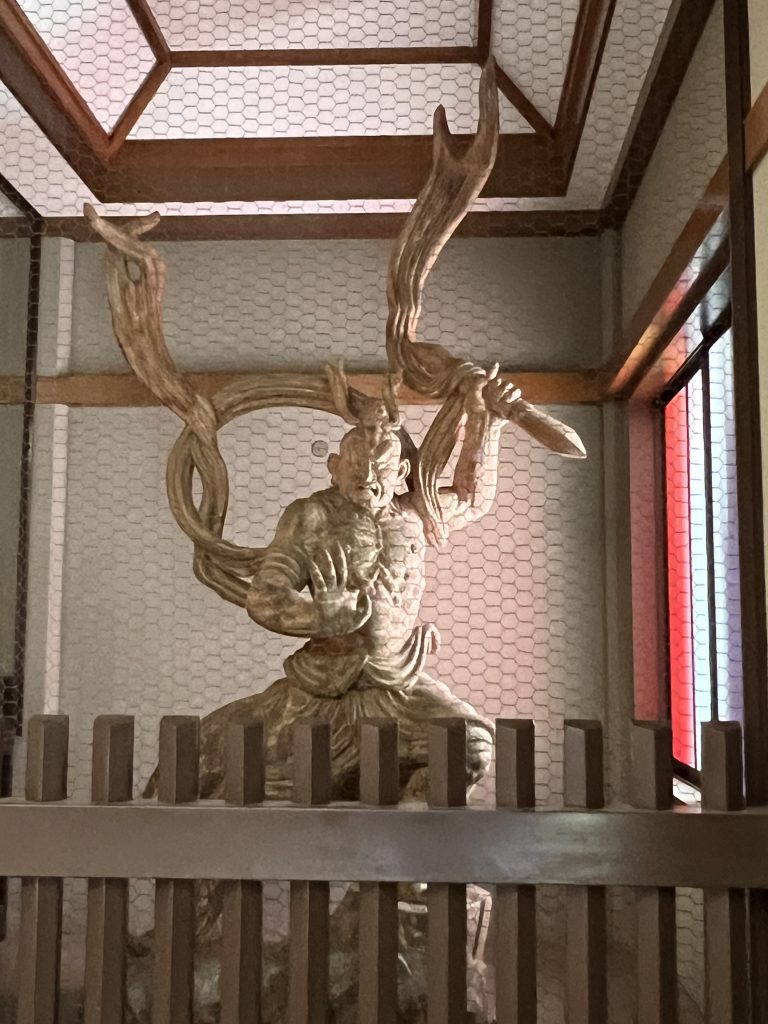

- 1.0.17 本殿内仁王像

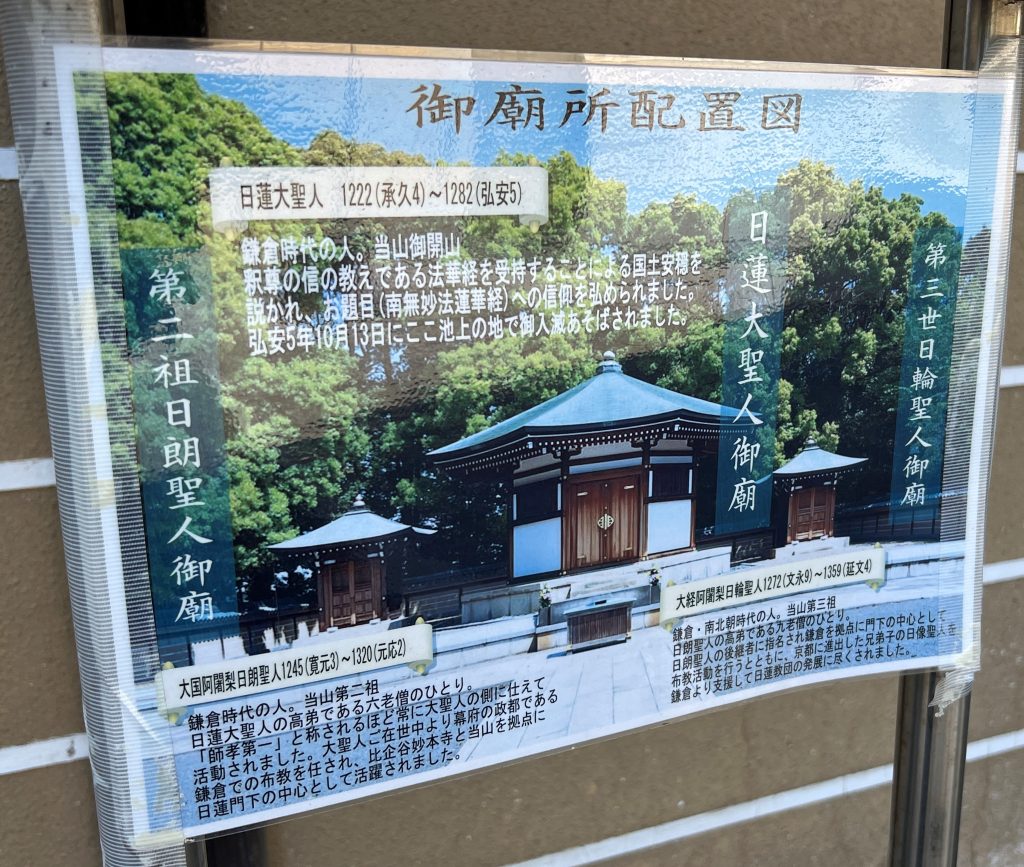

- 1.0.18 御廟参道

- 1.0.19 御廟所(ごびょうしょ)

- 1.0.20 大坊坂(だいぼうざか)

- 1.0.21 多宝塔

- 1.0.22 紀伊徳川家墓所

- 1.0.23 長栄堂

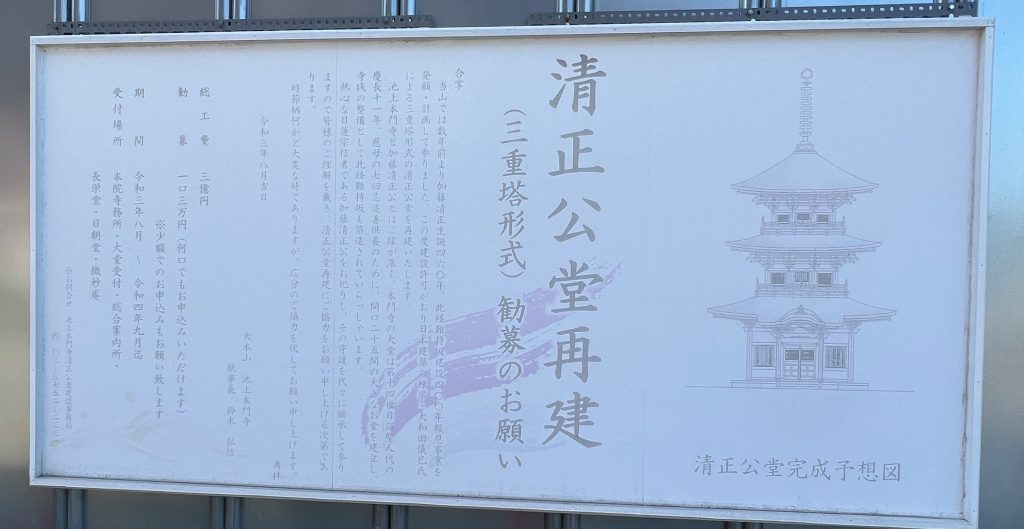

- 1.0.24 令和五年四月:清正公堂再建工事

- 1.0.25 令和五年十一月:清正公堂再建状況

- 1.0.26 力道山(りきどうざん)墓所

- 1.0.27 日蓮聖人説法像

- 1.0.28 前田利家室層塔

- 1.0.29 池上本門寺からの景色

- 2 池上本門寺のご朱印

- 3 寺院情報

日蓮宗大本山:池上本門寺(いけがみほんもんじ)

京浜四大本山巡り:ご朱印帳

京浜四大本山巡り

全ての本山のご朱印を頂くと、結願記念として飾れるようになっています。

由緒

日蓮聖人は弘安五年(1282年)の9月8日、病気療養の為常陸の湯に向かう途中、

武蔵国池上の郷主の池上宗仲の館に到着し、生涯最後の二十数日間を過ごしました。

『長栄山本門寺』という名前の由来は、

池上宗仲の館の背後の山上に建立された一宇(いちう:一棟の建物)を、聖人が開眼供養し、

「法華経の道場として長く栄えるように」という祈りをこめて命名したのが起源と、

いわれています。

弘安五年(1282年)の10月13日に日蓮聖人は亡くなりました。

弘安六年(1283年)に池上宗仲は法華経の字数(69,384)に合わせて、

六万九千三八四坪を寺領として寄進し、池上本門寺が開創されました。

池上宗仲の館の場所には寺院が建立され、大坊本行寺となりました。

総門

元禄年間(1688年~1704年)に建造されました。

檜造りで6.3メートルの高さです。

扁額の『本門寺』という書は熱心な法華経信者で江戸時代初期の芸術家、

本阿弥光悦の筆によるものです。

関東三額

中山法華経寺:千葉県市川市

本山日本寺:千葉県香取郡多古町

池上本門寺:東京都大田区

山門(仁王門)

高さ十七メートルの山門は昭和五十二年に鉄筋コンクリート造で再建されました。

仁王尊

経蔵

宝永七年(1710年)に焼失しましたが、

天明四年(1748年)に再建されました。

中には大蔵経(天海版)が回転自在の八角の輪蔵に収められていました。

大堂(祖師堂)

昭和二十年四月の空襲で焼失しましたが、昭和三十九年に再建されました。

正応元年(1288年)に造立された、

国指定重要文化財である日蓮聖人の像が奉安されています。

何かユーモラスに感じられます。

大堂前には身延山枝垂れ桜が植えられています。

国指定重要文化財:五重塔

江戸幕府二代将軍の徳川秀忠の乳母である岡部局が、

秀忠の病気平癒と武運長久を祈願し、建立を発願しました。

秀忠が征夷大将軍となった慶長十三年(1608年)に完成しました。

高さ29.4メートルで関東最古の五重塔です。

平成九年から十三年に解体修理工事が行われ、

鮮やかなベンガラ塗りの朱色の塔がよみがえりました。

此経難持坂(しきょうなんじざか)

慶長年間(1596年~1615年)に加藤清正の寄進により作られたと伝えられています。

「法華経」宝塔品・此経難持の文の字数(九十六段)で築かれています。

日朝堂(にっちょうどう)

題目堂とも呼ばれ、日朝聖人像が奉安されています。

昭和四十三年に再建されました。

梵鐘(ぼんしょう)

正徳四年(1714年)に瑶林院(加藤清正の息女で紀伊徳川頼宜の室)が、

加藤清正追善供養の為寄進しました。

鐘楼

重さは約七トンあります。昭和三十九年に再建されました。

本殿(釈迦殿)

大殿の後ろに本殿に入る門があります。

本師釈迦牟尼仏・四菩薩・祖師像が奉安されています。

昭和二十年の空襲で焼失しましたが、昭和四十四年に復興されました。

本堂由緒

本殿は「本師のおわします殿堂」という意味があります。

本殿内仁王像

外陣の仁王像は円鍔勝三(えんつばかつぞう)氏が、

アントニオ猪木氏をモデルとしたそうです。

御廟参道

大堂の横には御廟参道があります。

門の先に御廟所があります。

御廟所(ごびょうしょ)

中央が日蓮聖人の御廟所。左側は第二祖日朗聖人の御廟所、

右側が第三世日輪聖人の御廟所となります。

日蓮聖人の御灰骨を納める八角堂式となっています。

第二祖の日朗聖人、第三世の日輪聖人の御廟所が左右に控えています。

昭和五十四年と六十一年に再建されました。

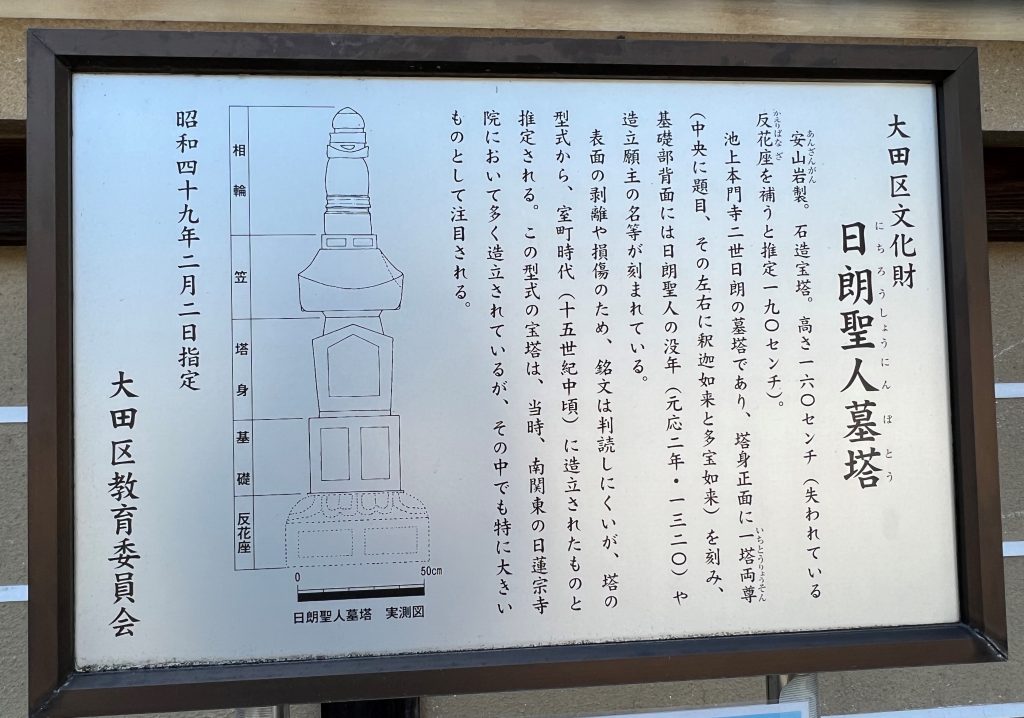

日朗聖人募塔は大田区文化財に指定されています。

大坊坂(だいぼうざか)

車坂から大坊坂の階段を下りる途中に多宝塔があります。

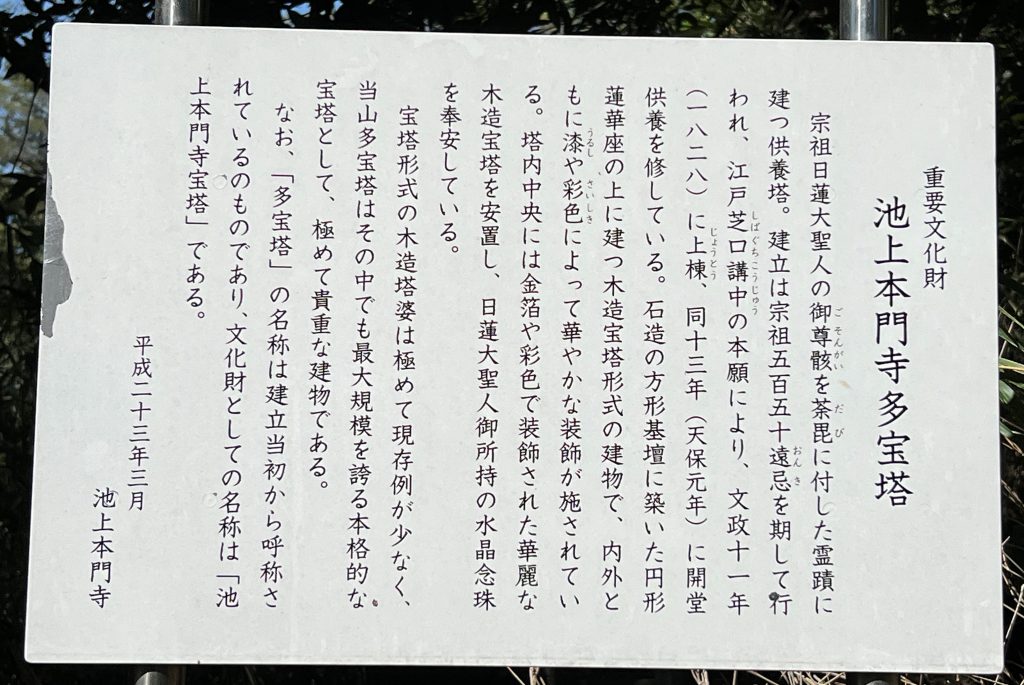

多宝塔

大坊坂の階段を下りる途中に多宝塔が見えてきます。

多宝塔は宗祖日蓮聖人を荼毘に付した霊磧(れいせき)に建つ供養塔です。

文政十三年(1830年)に開堂されました。

華やかな装飾が印象的です。

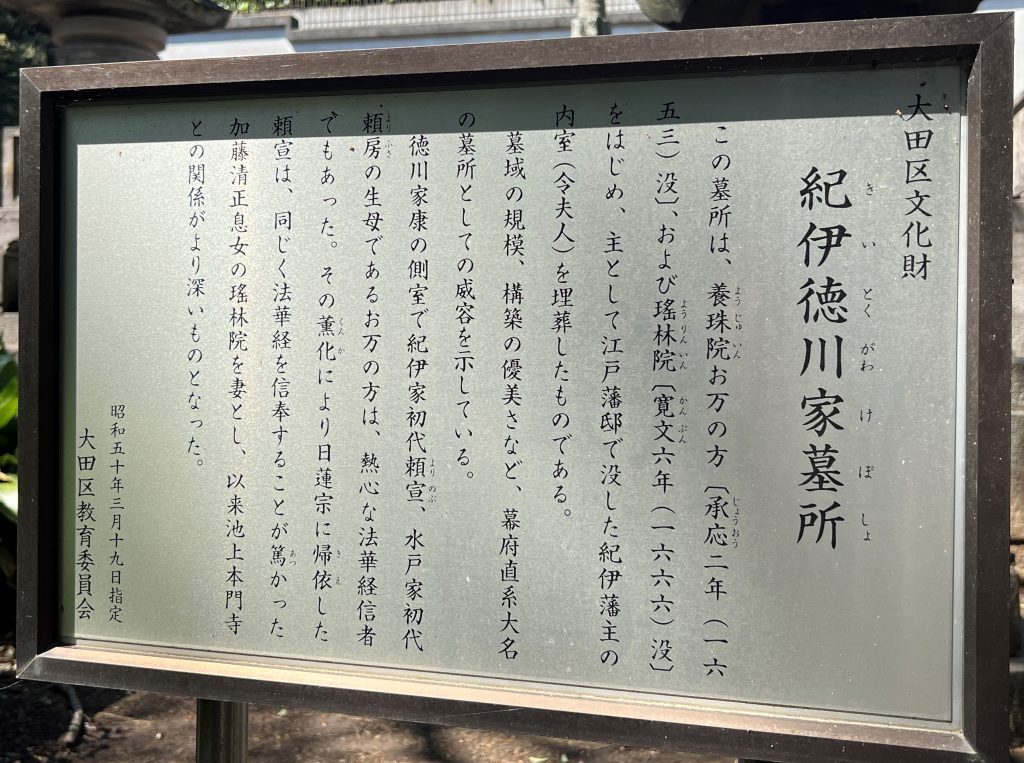

紀伊徳川家墓所

多宝塔の後ろには紀伊徳川家墓所があります。

墓所には養珠院お万の方、瑶林院をはじめ、

主として江戸藩邸で没した紀伊藩主の内室(令夫人)が埋葬されています。

お万の方は徳川家康の側室で紀伊家初代頼宜(よりのぶ)、

水戸家初代頼房(よりふさ)の生母で熱心な法華経信者でした。

瑶林院は加藤清正の息女で頼宜の妻です。

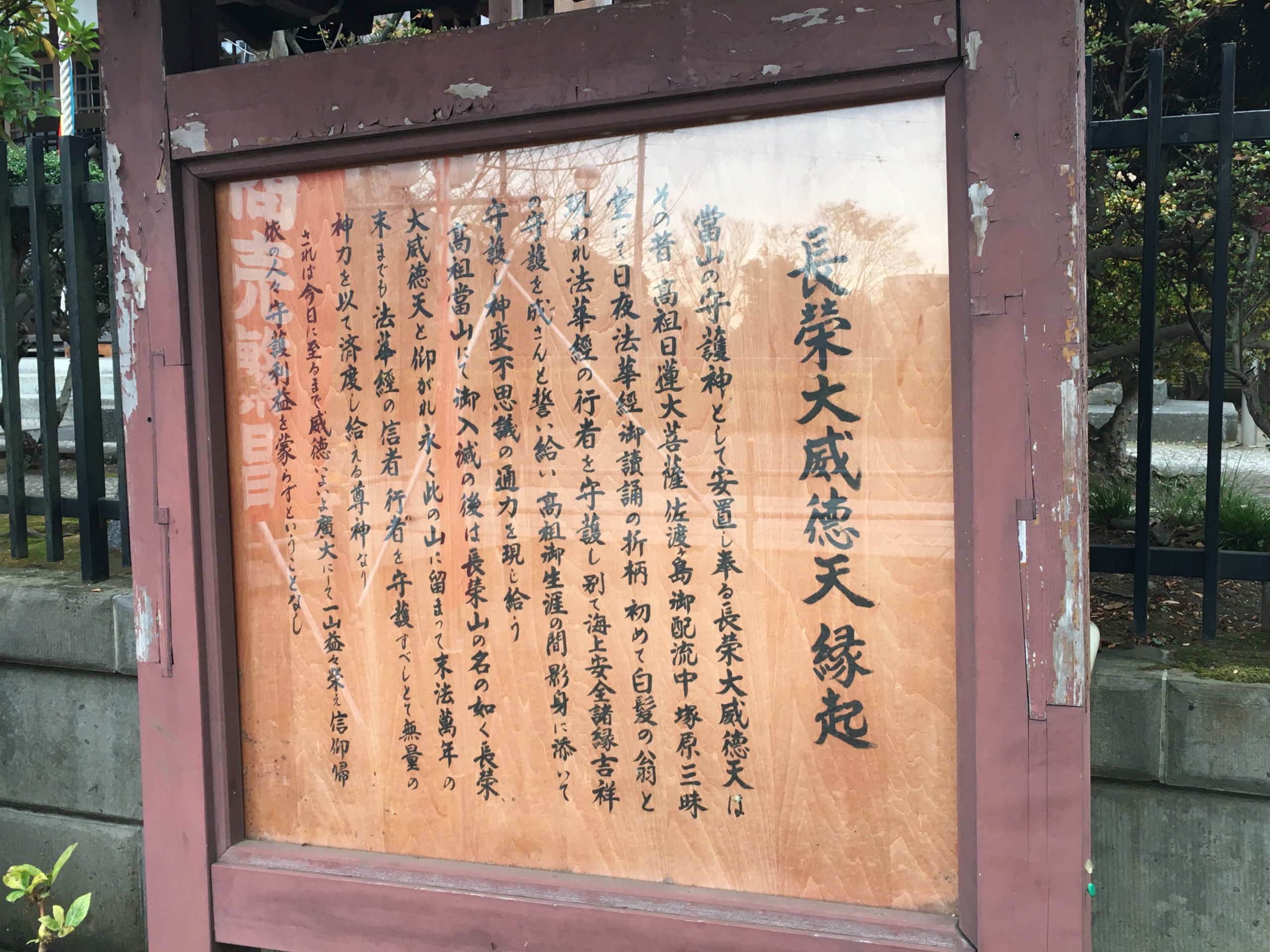

長栄堂

池上本門寺の守護神「長栄大威徳天」が奉安されています。

昭和三十四年に再建されました。

令和五年四月:清正公堂再建工事

現在清正公堂の再建工事が行われています。

再建中の清正公堂の相輪(そうりん:塔の屋根から突き出た金属製の部分)が見えます。

令和五年十一月:清正公堂再建状況

外観はほぼ完成しているように見えます。

力道山(りきどうざん)墓所

日本プロレス界の祖である力道山の墓地が墓所の中にあります。

力道山は三十九歳で亡くなりました。

日蓮聖人説法像

高さ3.4メートルで重さは約1トンあります。

かつて明治の政治家の星亨の銅像がありましたが、

太平洋戦争中の金属供出で台座を残して撤去されていました。

その後遺族の協力の元、台座の上に聖人像が建立されました。

前田利家室層塔

前田利家の側室・寿福院が、元和八年(1622年)に建てました。

寿福院は加賀藩第三代藩主の前田利常の生母で、

豊臣秀吉没後に徳川家との関係改善の為、江戸に人質となっていました。

建立時は十一重ありましたが、現在は五重を残すのみです。

池上本門寺からの景色

うっすら見えるのは東京タワーでしょうか。

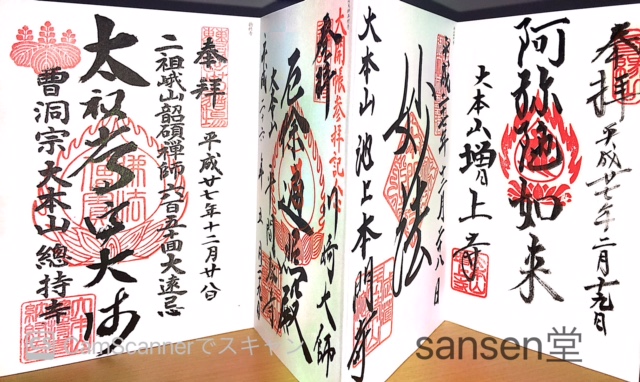

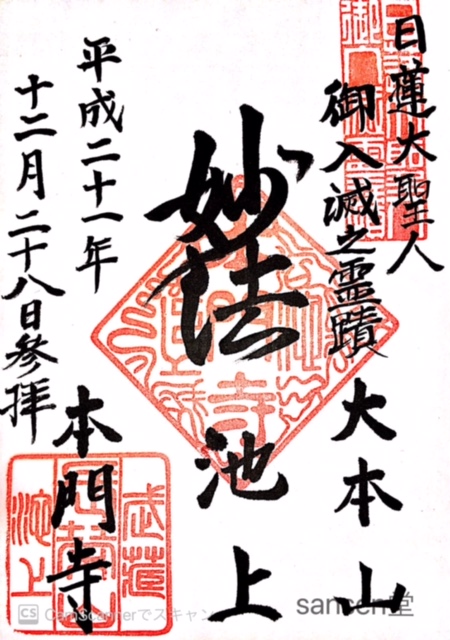

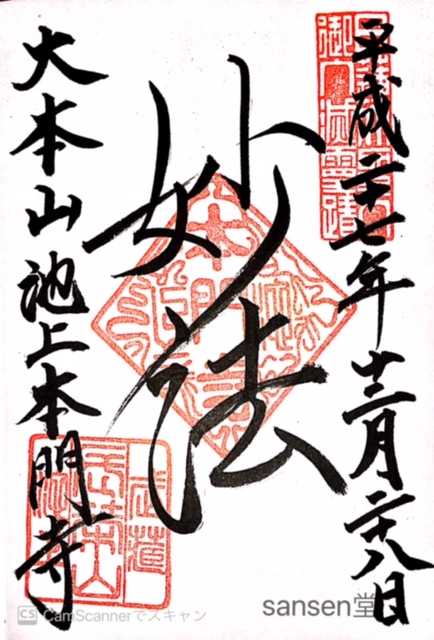

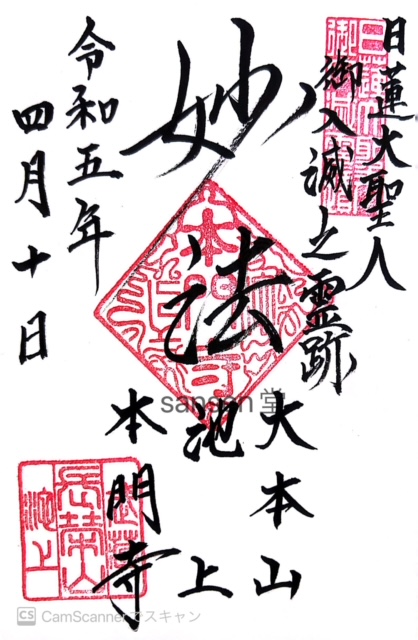

池上本門寺のご朱印

平成二十一年拝受:ご朱印

平成二十七年拝受:ご朱印

令和五年拝受:ご朱印

寺院情報

- 住所:東京都大田区池上1-1-1

- アクセス:都営浅草線西馬込駅徒歩8分・東急池上線池上駅徒歩10分

- HP:https://honmonji.jp/

ご覧頂きましてありがとうございます。

国道一号線沿線にある宗派を代表する四つの大寺院を巡るものです。

専用御朱印帳を購入して巡拝できます。各寺院で購入が可能です。

池上本門寺:東京都大田区

増上寺:東京都港区

川崎大師:神奈川県川崎市

總持寺:神奈川県横浜市鶴見区