東京都目黒区:関東三十六不動霊場第十八番札所:目黒不動尊:瀧泉寺のご朱印

江戸五色不動:江戸三十三観音霊場第三十三番札所:瀧泉寺(りゅうせんじ) 瀧泉寺は『関東三十六不動霊場』『昭和新撰江戸三十三観音霊場』、『元祖山手七福神』の札所でもあります。また『江戸五色不動』の一つにも数えられています。...

ご朱印や御城印・街道印|全国の神社仏閣・城郭の巡拝記

元祖山手七福神

元祖山手七福神江戸五色不動:江戸三十三観音霊場第三十三番札所:瀧泉寺(りゅうせんじ) 瀧泉寺は『関東三十六不動霊場』『昭和新撰江戸三十三観音霊場』、『元祖山手七福神』の札所でもあります。また『江戸五色不動』の一つにも数えられています。...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣東高野山(ひがしこうやさん):長命寺(ちょうめいじ) 由緒 戦国大名北条氏の祖である、伊勢宗瑞(北条早雲)の子重徹の孫にあたる増島勘解由重明は、北条氏が滅亡した後に出家して慶算と号して高野山で修行しました。 慶長十八年(...

下谷七福神

下谷七福神元三島神社(もとみしまじんじゃ) 社殿はJR山手線鶯谷駅ホームからも見ることができます。 由緒 鎌倉幕府御家人である河野通有(かわのみちあり)は、弘安の役(元寇)に際し、三島水軍を率いて伊予の大山祇神社に戦勝祈願したとこ...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣旧中山道(きゅうなかせんどう):眞性寺(しんしょうじ) 由緒 創建年代は不明ですが、聖武天皇の祈願により、行基菩薩が開いたと伝えられています。 元和年間(1615年~1624年)に中興されています。江戸幕府八代将軍の徳川...

東京都の寺社仏閣

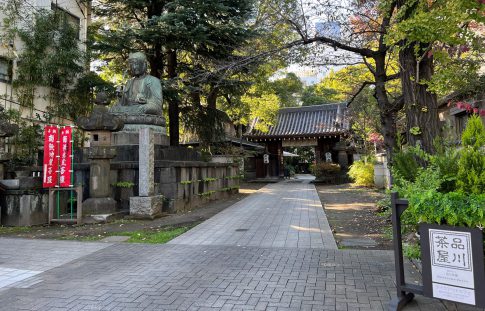

東京都の寺社仏閣江戸三十三観音霊場第三十一番札所:東海七福神・毘沙門天:品川寺(ほんせんじ) 東海七福神 京急北品川駅から大森海岸駅までを最寄駅とし、旧東海道を歩く七福神巡りです。昭和七年(1932年)に品川が当時の東京市に編入された記...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣へちま寺:浄名院(じょうみょういん) 由緒 寛文六年(1666年)に圭海大僧都によって開山されました。寛永寺の塔頭で、寛永寺三十六坊のひとつです。 江戸幕府四代将軍の徳川家綱の生母の宝樹院の菩提所で、当初は浄円院という名...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣洗い観音:高岩寺(こうがんじ) JR山手線巣鴨駅から徒歩5分のところにある、『おばあちゃんの原宿』で有名な巣鴨地蔵通り商店街を歩くと、巣鴨とげぬき地蔵尊の高岩寺があります。 商店街入口には江戸六地蔵の眞性寺があります 由...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣大塚天祖神社(おおつかてんそじんじゃ) 由緒 元亨年間(1321年~1324年)に創建されました。領主の豊島景村が巣鴨村の鎮守として伊勢神宮より勧請しました。 現在の御祭神は天照大御神(アマテラスオオミカミ)ですが、江戸...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣江戸三大鬼子母神:法明寺鬼子母神堂(ほうみょうじきしぼじんどう) 目白通り:鬼子母神表参道入口 目白通り沿いに表参道入口があります。都電荒川線鬼子母神前駅の踏切を渡ると、ケヤキ並木の参道があります。 鬼子母神西参道 明治...

東京都の寺社仏閣

東京都の寺社仏閣雑司が谷のお酉さま:雑司が谷大鳥神社(おおとりじんじゃ) 雑司が谷七福神 雑司が谷七福神は、町おこしのため、南池袋一丁目町会長の渡辺隆男氏が、平成二十二年(2010年)に『雑司が谷七福神の会』を結成したことにはじまりまし...