富士塚:羽田神社(はねだじんじゃ)

御祭神

由緒

鎌倉時代に羽田浦水軍の領主であった行方与次郎(なめかたよじろう)が、

牛頭天王(ごずてんのう)を祀った事が創建の起源です。

江戸時代には徳川家、島津家、藤堂家などに篤く信仰されました。

江戸幕府十三代将軍の徳川家定が、

疱瘡(ほうそう:天然痘)の治癒祈願に訪れたそうです。

隣にある自性院の鎮守神として祀られていましたが、

明治の神仏分離により、八雲神社として独立しました。

明治四十年(1907年)に羽田神社に改称されました。

令和四年五月参拝時:社殿

平成二十六年参拝時:社殿

昭和六十三年に現社殿が造営されました。

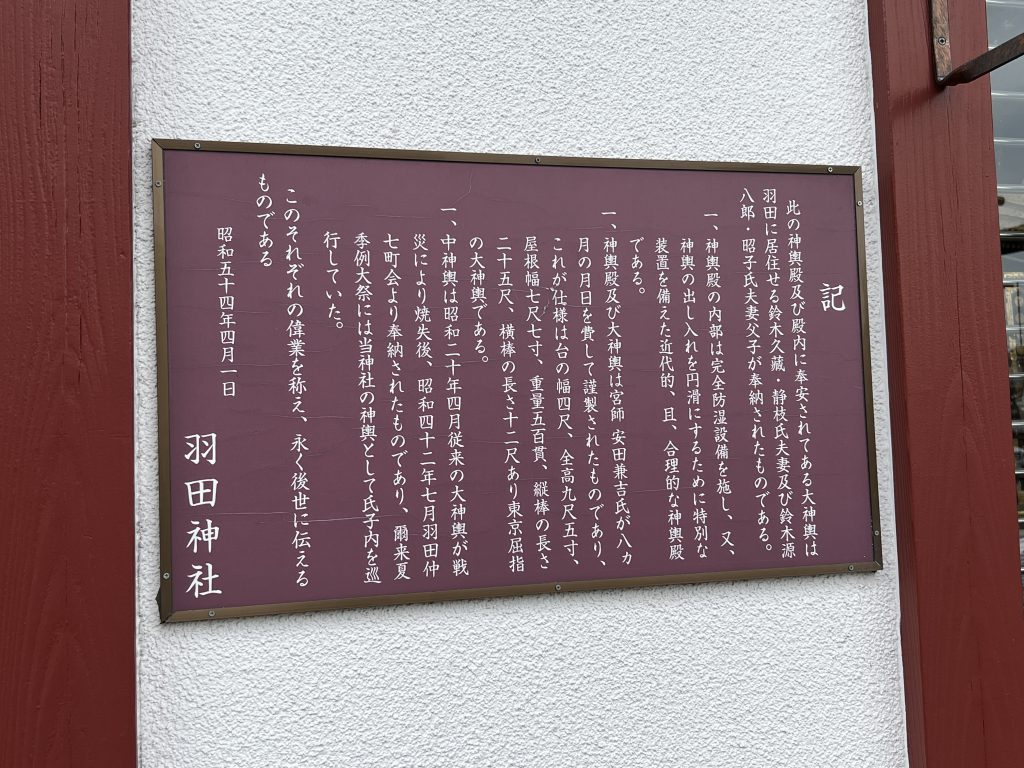

神輿殿

大神輿は屋根幅七尺七寸、重量五百貫、縦棒の長さ二十五尺、

横棒の長さ十二尺の東京屈指の大きさです。

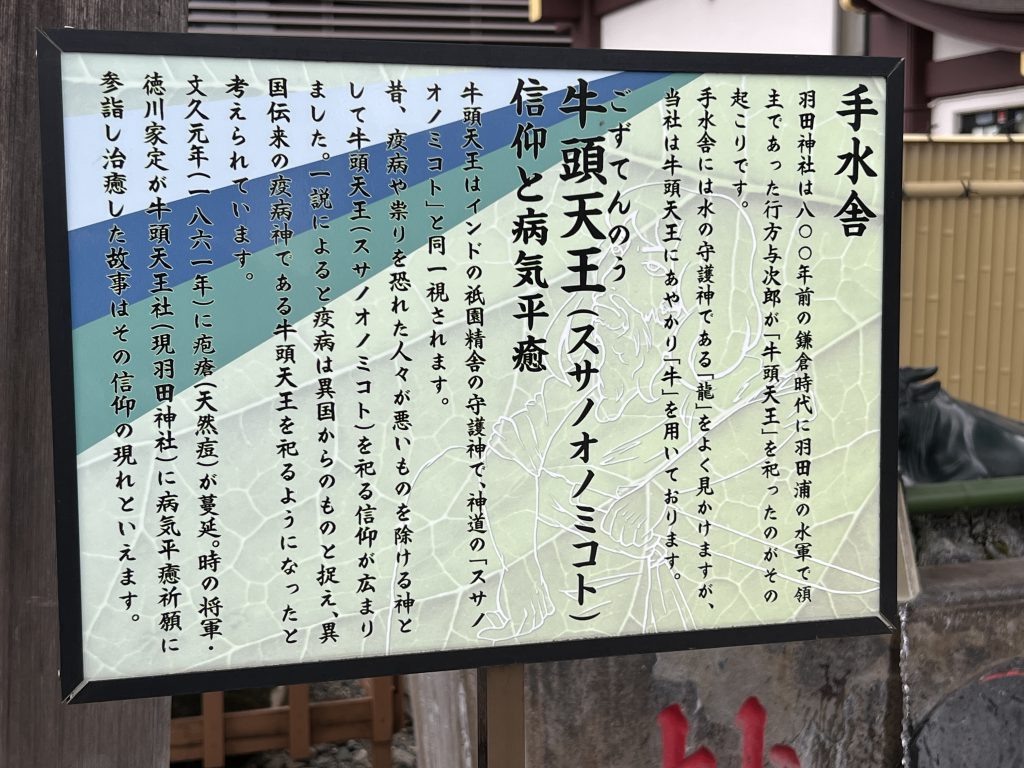

手水舎

手水舎には、水の守護神である『龍』をよく見かけますが、

牛頭天王(ごずてんのう)にあやかり『牛』が用いられています。

鳳輦庫(ほうれんこ)

昭和三十九年の東京オリンピックの開催年に製作された、

二代目の鳳輦(屋根に鳳凰の飾りのある天子の車)です。

二の鳥居

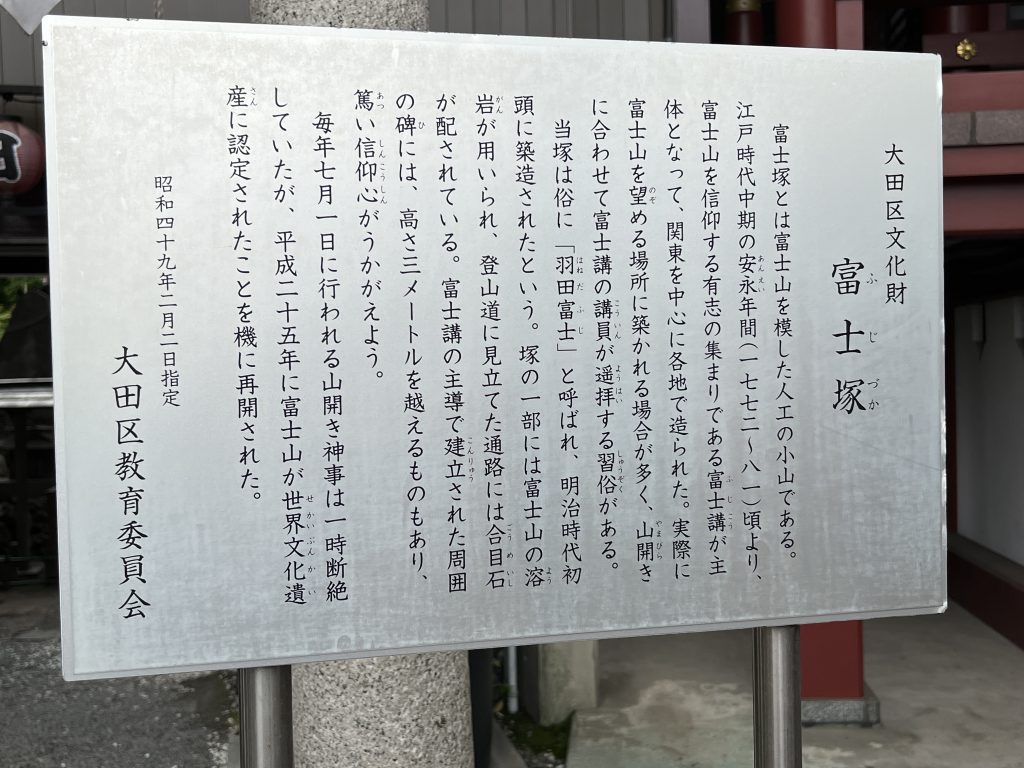

羽田富士塚

富士信仰に基づいて、富士山に模して造られた山や塚のことです。

江戸時代に始まったもので、特に関東地方の神社に多く見られます。

既に存在する丘や古墳を転用して富士山に見立てたものや、

富士山の溶岩を積み上げたものがあります。

浅間神社の境内にあり、富士塚の山頂にも浅間神社奥宮が設けられています。

『羽田富士』と呼ばれ、明治時代の初頭に築造されました。

富士塚の周囲には、富士山を信仰する有志の集まりである、

『富士講』の主導で建立された碑がたくさんありました。

夫婦擬宝珠(めおとぎぼし)

平成二十三年(2011年)の東日本大震災の際に、

燈籠の擬宝珠(ぎぼし)が倒壊し、参道上に寄り添うように落下しました。

参拝者は通らなかった為、大きな事故にはならなかったそうです。

御祭神の『須佐之男命』と『稲田姫命』にあやかり、

『夫婦擬宝珠』として飾られています。

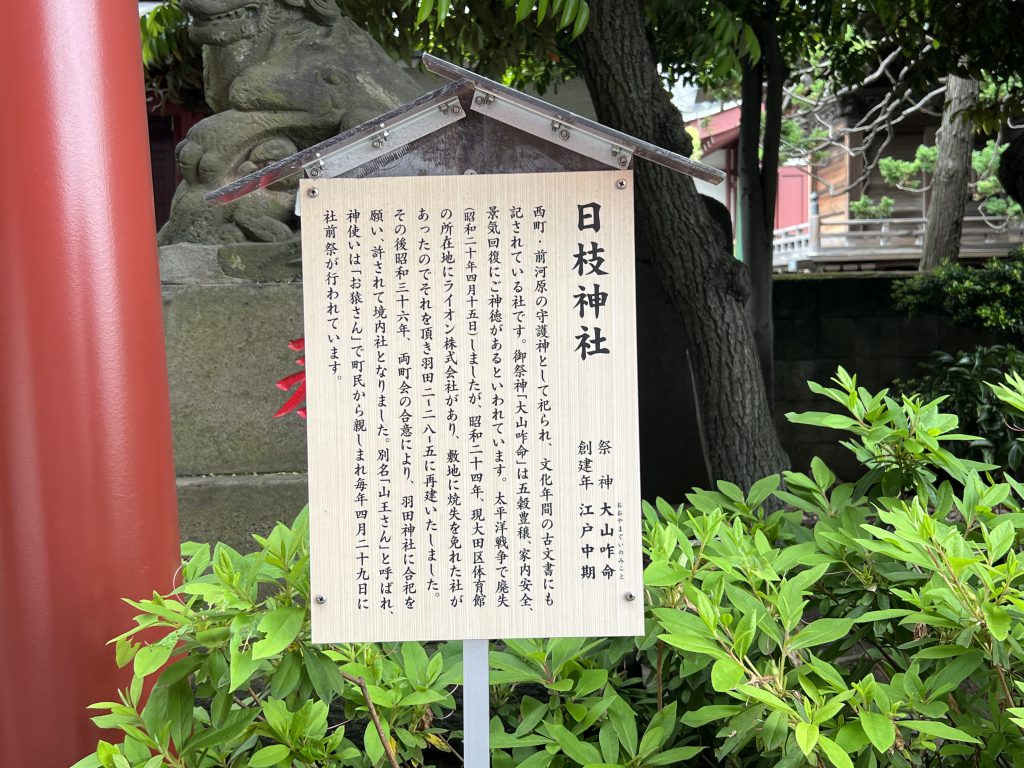

境内社:日枝神社

西町・前河原の守護神として祀られていました。

太平洋戦争で焼失後、昭和三十六年に羽田神社に合祀されました。

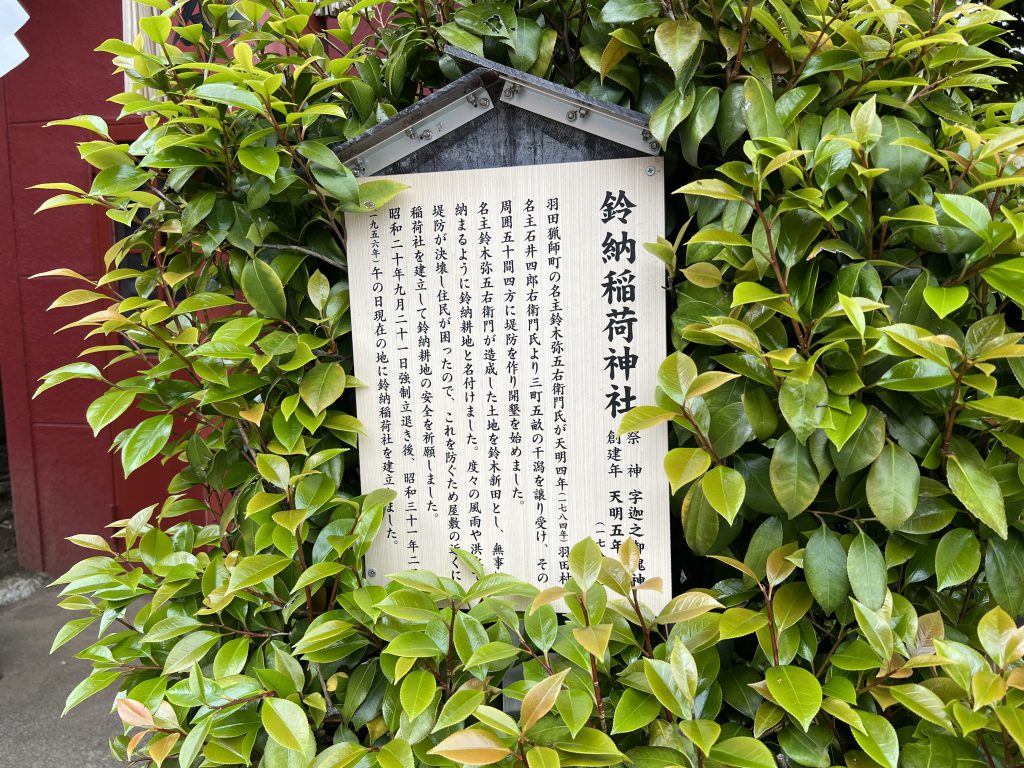

境内社:鈴納稲荷神社

羽田猟師町の名主鈴木弥五右衛門氏が、

羽田村名主石井四郎右衛門氏より5畝の干潟を譲り受け、

鈴木新田を開墾し、無事に納まるように鈴納耕地と名付けられ、

稲荷社を建立しました。

昭和二十年九月にGHQによる強制立ち退きの後、

現在地に鈴納稲荷神社が建立されました。

境内社:羽田稲荷神社

現在のつばさ高校の辺りにあった、

井上軍左衛門宅の邸内神社として祀られていましたが、

引っ越しの際に羽田神社の境内末社となりました。

御祭神は伏見稲荷大社の御分霊だそうです。

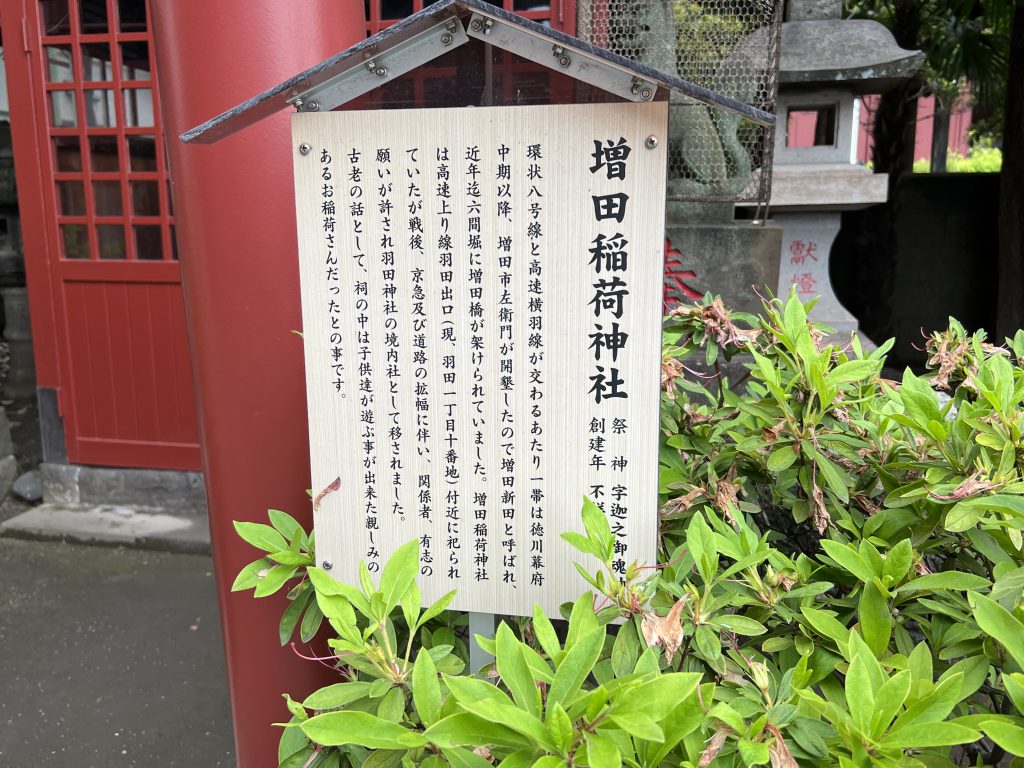

境内社:増田稲荷神社

環状八号線と高速横羽線が交わる辺りにあった増田新田は、

江戸時代に増田市左衛門が開墾しました。

高速上り線羽田出口付近に祀られていた増田稲荷神社は、

戦後京急や道路の拡幅に伴い、羽田神社の境内社として移されました。

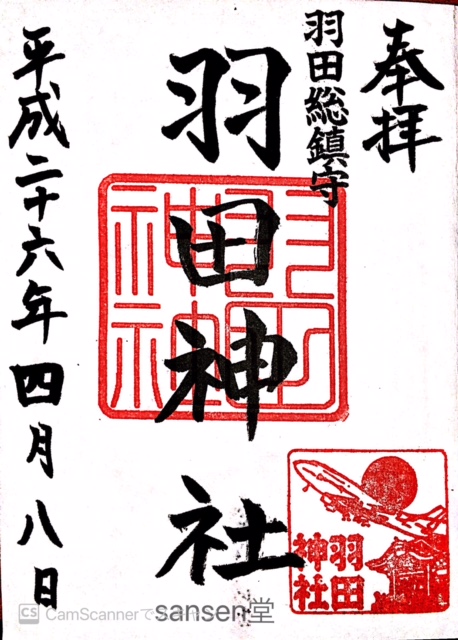

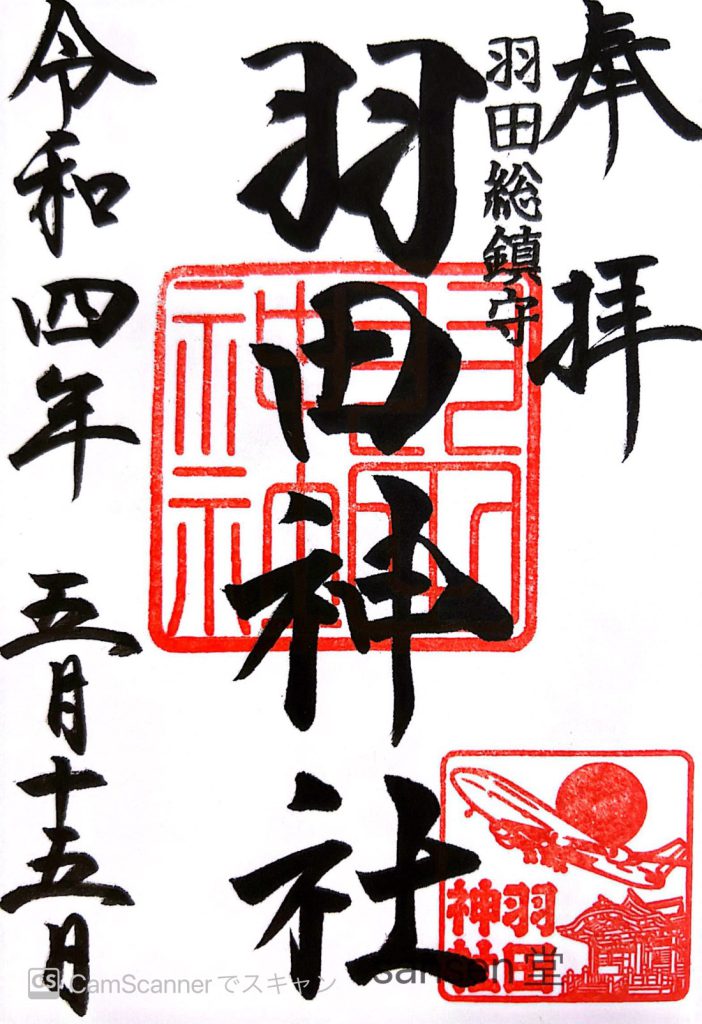

羽田神社のご朱印

平成二十六年拝受:ご朱印

令和四年五月拝受:ご朱印

令和四年拝受:富士塚・ご朱印

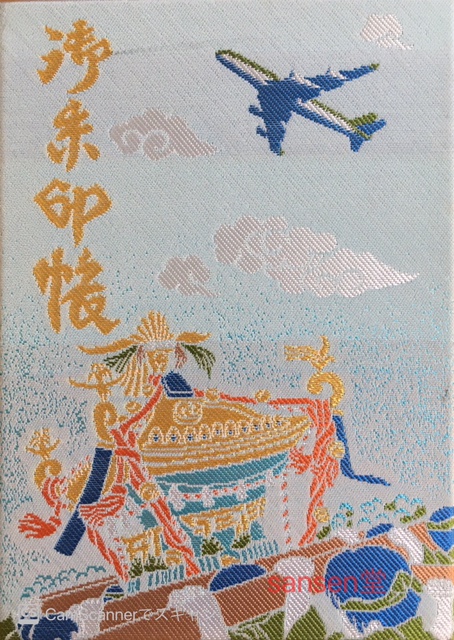

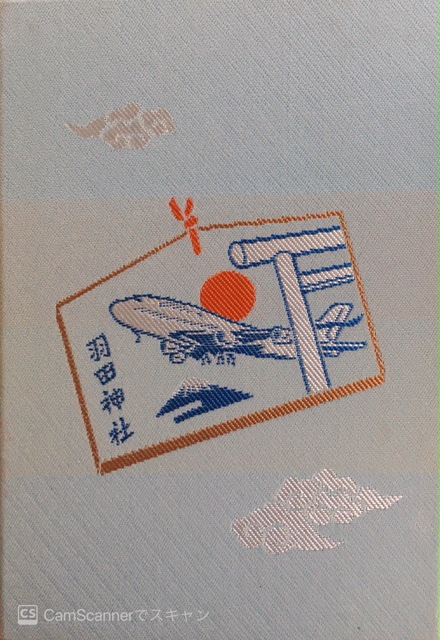

羽田神社:御朱印帳

羽田空港が近くにあるいう事で、

ご朱印帳にも飛行機が描かれています。

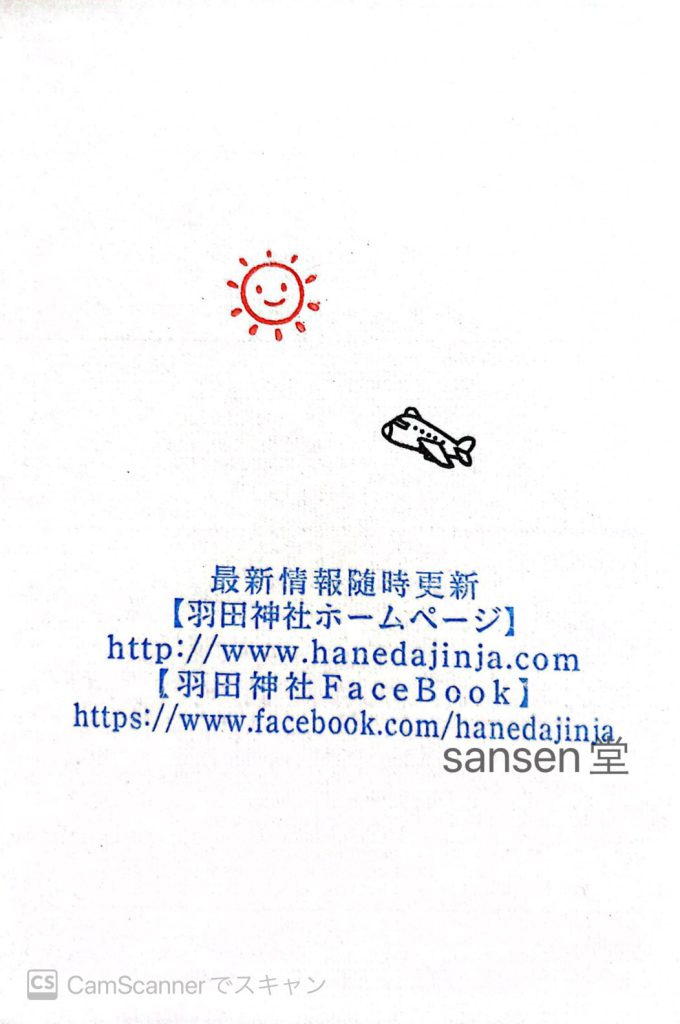

ご朱印敷き紙

お日さまと飛行機のスタンプがなかなかかわいいご朱印敷き紙を頂きました。

羽田神社授与品

神社情報

- 住所:東京都大田区本羽田3-9-12

- アクセス:京浜急行電鉄大鳥居駅徒歩5分

- HP:https://www.hanedajinja.com/index.htm

羽田神社周辺

大師橋

大師橋を渡ると川崎大師があります。

『大鳥居』駅名の由緒

羽田神社参拝時の最寄駅は京急の『大鳥居』駅です。

駅名の由来は穴守稲荷神社の大きな鳥居があったことに由来しています。

明治三十二年(1899年)に海老取川にあった渡し場へ至る参道を造成した折、

羽田道からの分岐点に建てられましたが、

大正十二年(1923年)の関東大震災で傾き、取り壊されました。

羽田空港内の神社

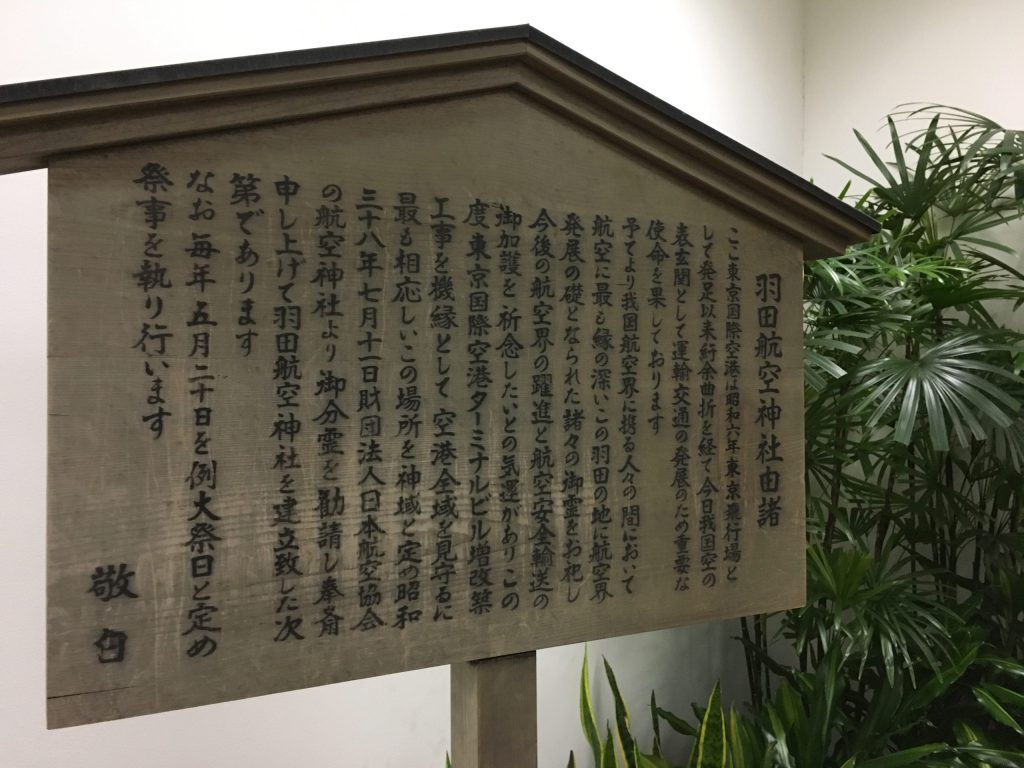

羽田航空神社

羽田空港内にの看板に『航空神社』の文字を見つけて、足を延ばしてみました。

部屋の中には小さな社殿が安置されていました。

昭和三十八年に、新橋にある財団法人日本航空協会内の、

航空神社(http://www.aero.or.jp/jinjya/jinjya.html)より御分霊を勧請し、

羽田航空神社が建立されました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

須佐之男命(すさのおのみこと)

稲田姫命(いなだひめのみこと)

夫婦神が祀られています。