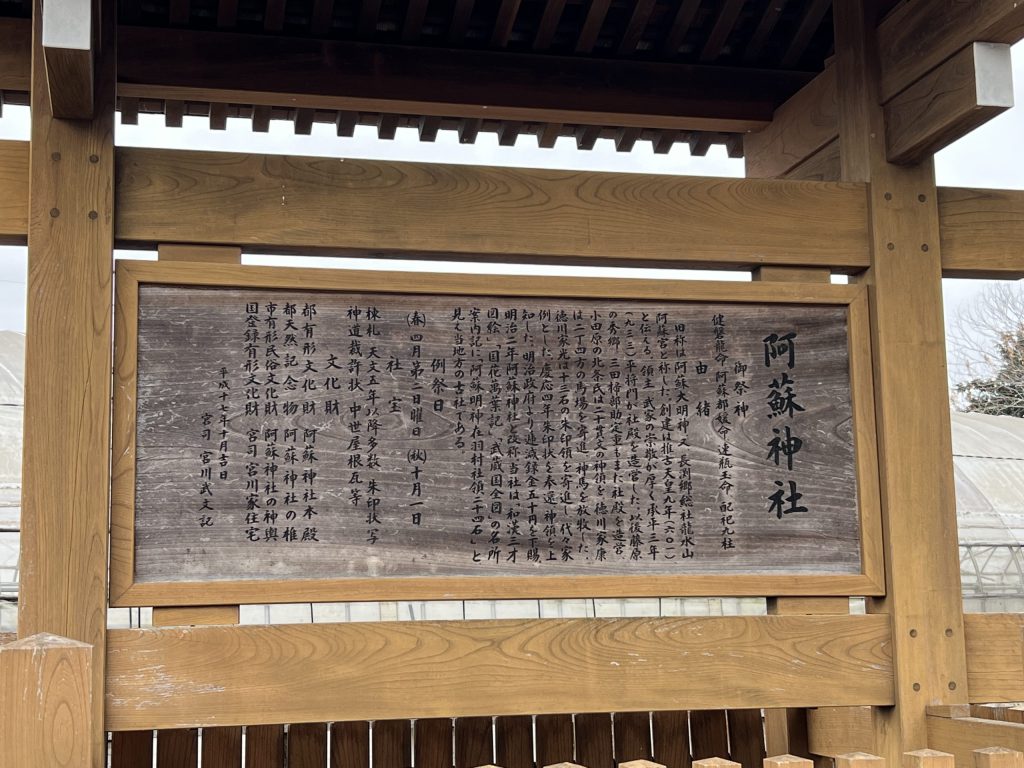

武蔵阿蘇神社(あそじんじゃ)

御祭神

由緒

推古天皇九年(601年)創建。承平三年(933年)に平将門が社殿を造営しました。

天慶三年(940年)に藤原秀郷が平将門の霊を鎮める為、修復しました。

その後平将門の子孫と称する三田定重が、天文五年(1536年)に社殿を修復しました。

慶長三年(1598年)には徳川家康が参詣しました。

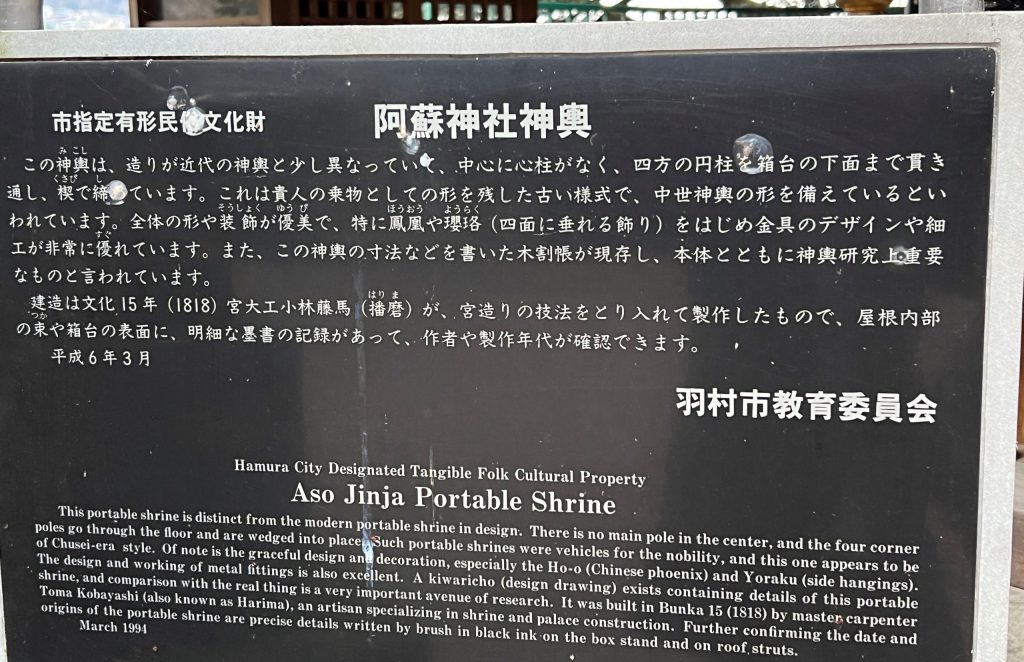

阿蘇神社神輿

阿蘇神社神輿の建造は文化十五年(1818年)で、

宮大工の小林藤馬(播磨)が宮造りの技巧をとりいれて製作しました。

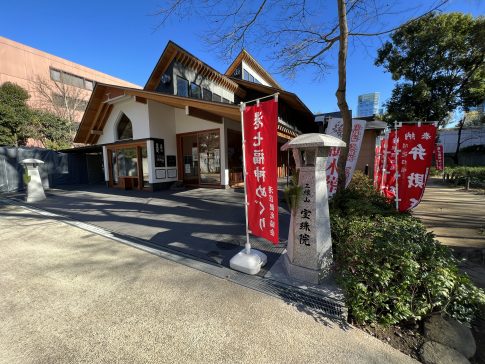

鳥居

石鳥居

東参道の大鳥居

鳥居奥の建物は『阿蘇宮』の扁額のある旧拝殿だそうです

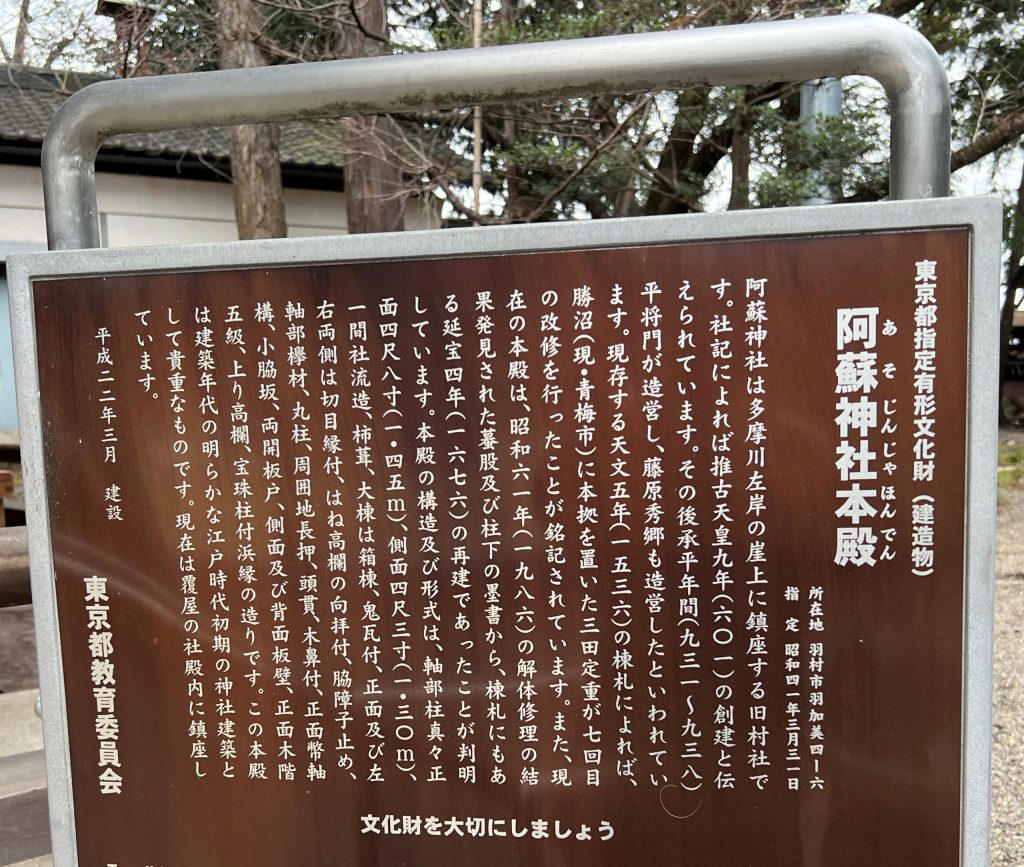

社殿(東京都指定有形文化財)

現在の本殿は、延宝四年(1676年)の再建です。

本殿は、建築年代の明らかな江戸時代初期の神社建築としては貴重なものです。

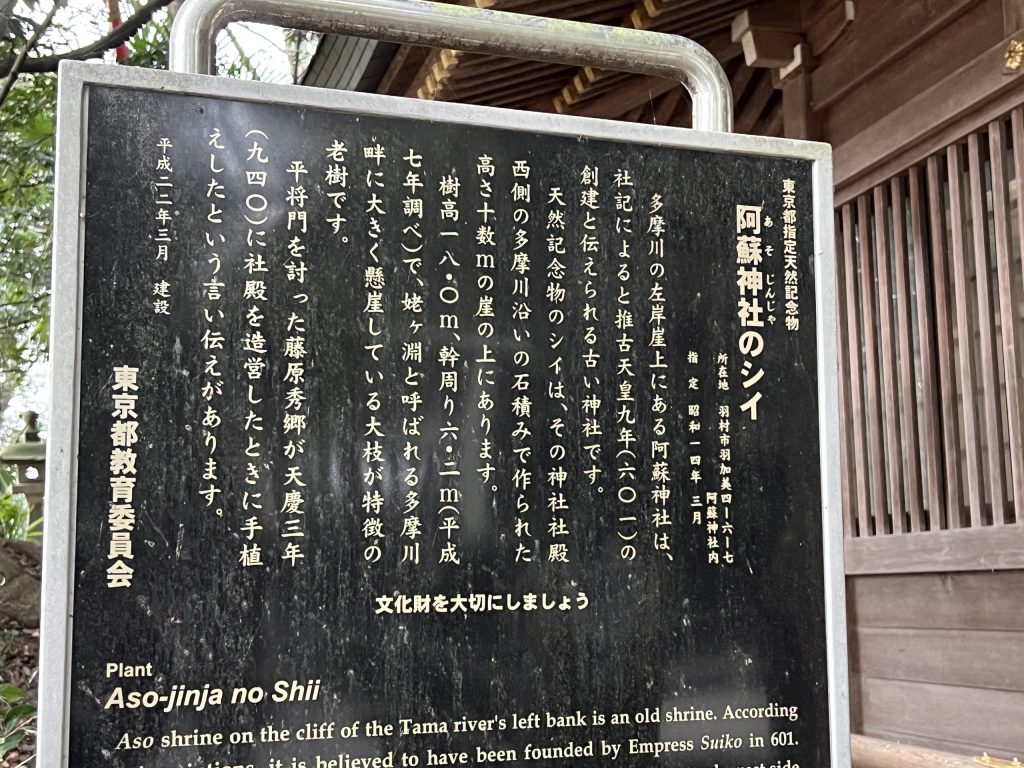

シイの木(東京都指定天然記念物):藤原秀郷手植え

平将門を討った藤原秀郷が天慶三年(940年)に社殿を造営した際、

手植えしたそうです。

阿蘇神社のそばの多摩川

静かで落ち着いた環境です。

参拝した日はバケツの水が凍るくらいの寒さでした・・・。

武蔵阿蘇神社のご朱印

令和四年拝受:武蔵阿蘇神社・ご朱印

神社情報

- 住所:東京都羽村市羽加美4-6-23

- アクセス:JR青梅線羽村駅徒歩20分

武蔵阿蘇神社周辺

五ノ神社

五ノ神社は羽村駅近くにあります。推古天皇九年(601年)創建といわれています。

宝亀年間(770~780年)に熊野五社権現を祀ったことから、

地名(五ノ神村)の由来となりました。『まいまいず井戸』の隣にあります。

現在の本殿は文久二年(1862年)に竣工されたといわれています。

平成二十二年に本殿の覆殿、幣殿等改修されました。

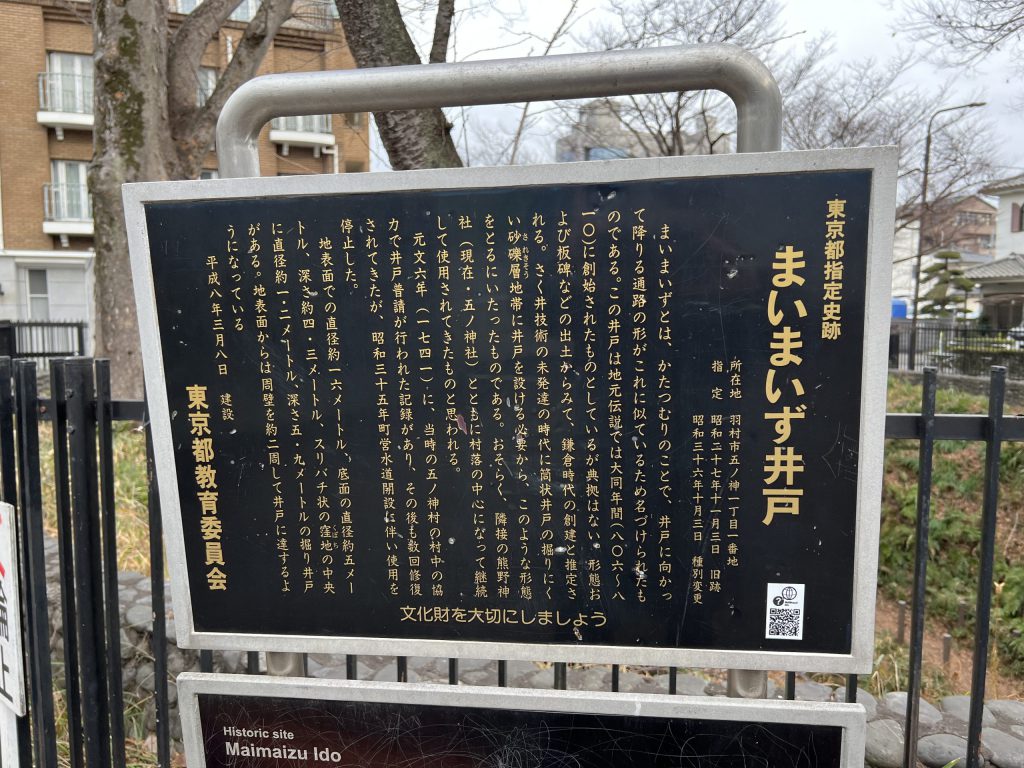

まいまいず井戸(東京都指定史跡)

まいまいずとはかたつむりの事です。

井戸に向かって降りる通路の形が似ているから名付けられたそうです。

井戸は大同年間(806~810年)に創始されたといわれています。

筒状の井戸が掘りにくい砂礫層(されきそう:水を通しやすい地層)に井戸を作る必要から、

かたつむりのような形になったようです。

昭和三十五年の町営水道開設まで使われていました。

下から見上げるとかなりの深さであることがわかります。

羽村取水堰(しゅすいせき)

固定堰(せき)と投渡堰(なげわたしぜき)が組み合わされていて、

世界でここだけにあります。

投渡堰は固定された堰に丸太や木の枝を柵状に配置したものです。

増水時には投渡堰を意図的に多摩川本流に流すことで、堰や水門を守りました。

玉川兄弟の像

玉川上水開削に携わった玉川兄弟の像です。

手前が弟の清右衛門、後ろが兄の庄右衛門となります。

牛枠

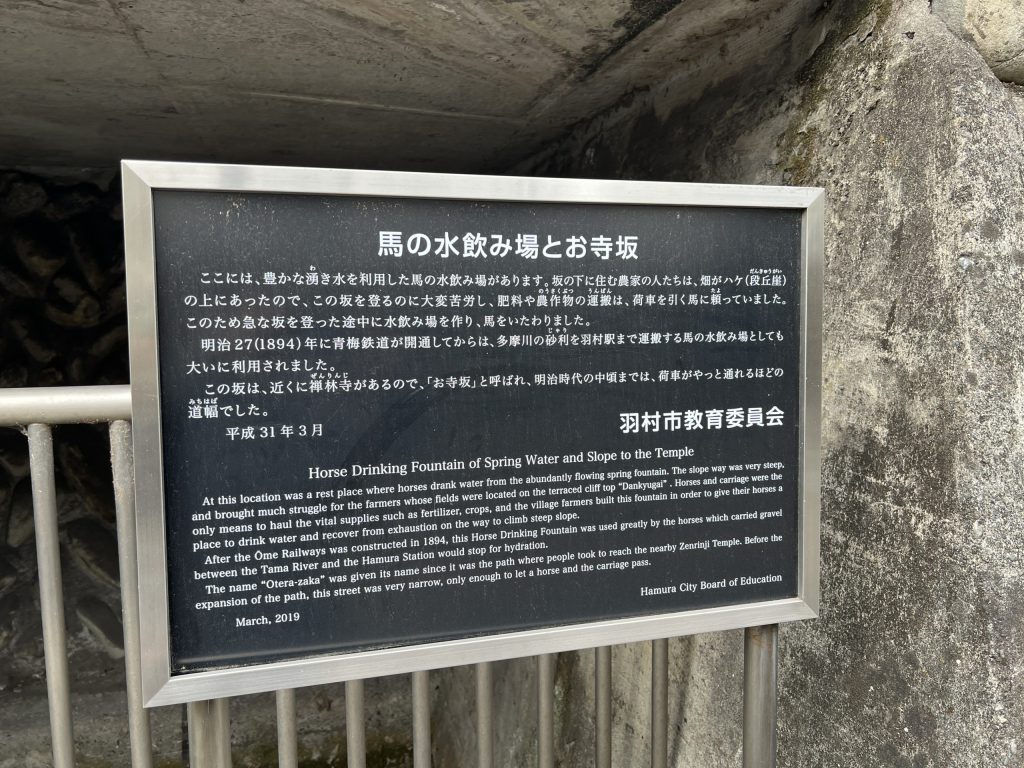

馬の水飲み場跡

ここには豊かな湧き水を利用した馬の水飲み場があります。

坂の下に住む農家の人たちは、坂を登るのに大変苦労し、

肥料や農作物の運搬は荷車を引く馬に頼っていました。

このため急な坂を登った途中に水飲み場を作り、馬をいたわりました。

明治二十七年(1894年)に青梅鉄道が開通してからは、

多摩川の砂利を羽村駅まで運搬する馬の水飲み場としても大いに利用されました。

旧鎌倉街道

この道は旧鎌倉街道のひとつと考えられています。

現在地から北方へ約三キロ、青梅市新町の「六道の辻」から羽村駅の西を通り、

羽村東小学校の校庭を斜めに横切って遠江坂を下り、多摩川を越え、

あきる野市折立を経て滝山方面に向かっています。

国指定重要有形民俗文化財:旧下田家住宅

旧下田家住宅は羽村市郷土博物館の屋外に展示されています。

見えにくいですが『水』と彫られていて、火災除けの意味があるそうです。

記録によって、弘化四年(1847年)に建築されたことが明らかになりました。

住宅の中には囲炉裏や養蚕用具などが展示されていました。

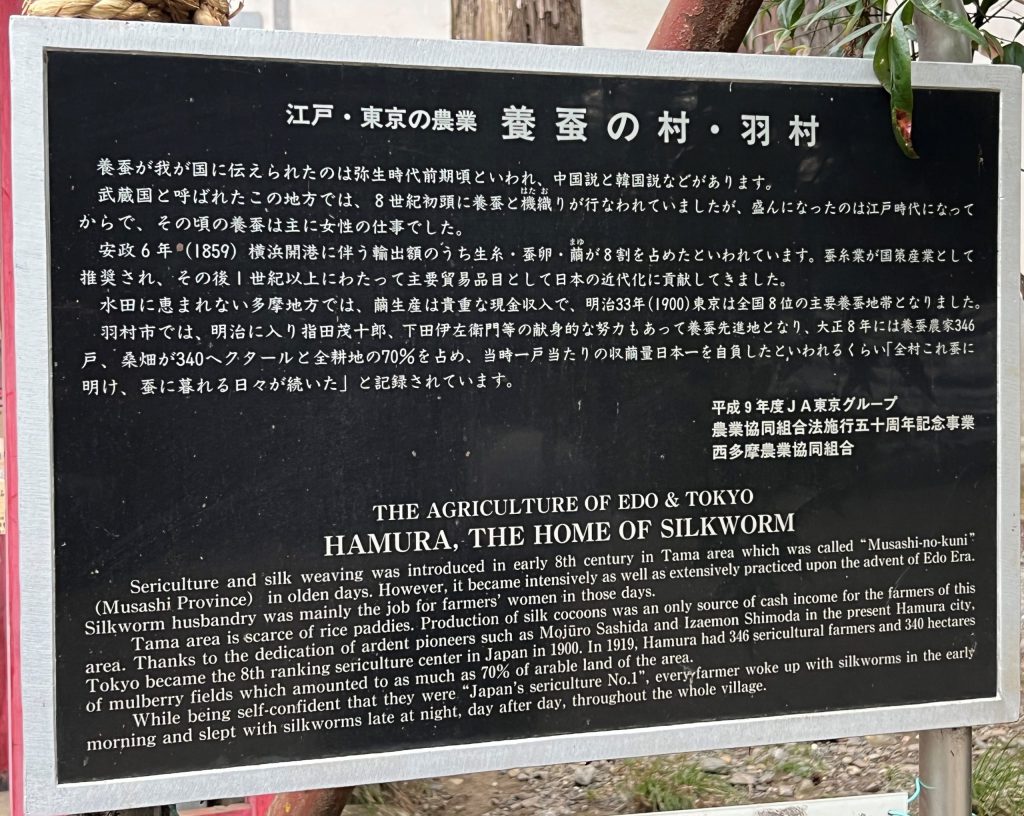

江戸・東京の農業:養蚕の村・羽村

羽村は8世紀初頭に養蚕と機織りが行われていましたが、

盛んになったのは江戸時代になってからで、明治に入って養蚕先進地となり、

大正時代には収穫量日本一を自負したといわれました。

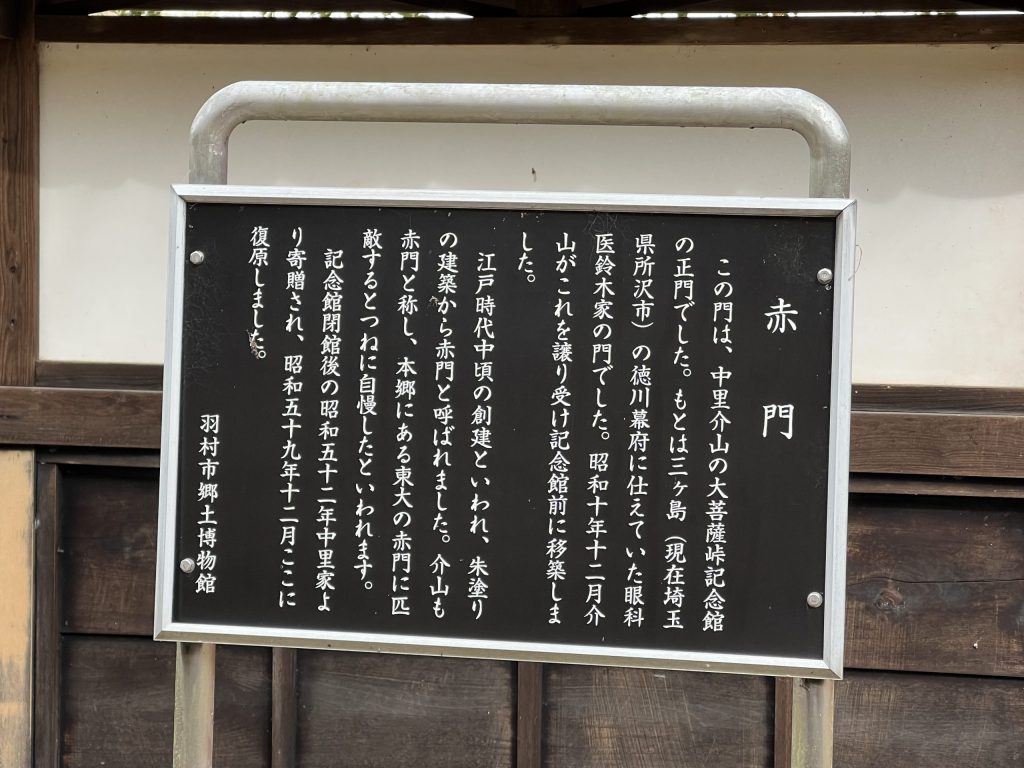

赤門(羽村市郷土資料館屋外展示)

赤門は江戸時代頃の創建で、三ケ島(埼玉県所沢市)の眼科医、鈴木家の門でした。

ご覧頂きましてありがとうございます。

健磐龍命(たけいわたつのみこと):阿蘇神社の祭神、阿蘇山の火災神をはじめ阿蘇十二神