東京下町八社福参り:下谷神社(したやじんじゃ)

下谷神社前交差点の赤い鳥居が目印です。

東京下町八社福参り

御祭神

大年神(おおとしのかみ)

素戔嗚尊(すさのをのみこと)の御子。五穀を主宰し、厚く産業を守護する神様で、

倉稲魂命(うかのみたまのみこと)とともに、『お稲荷様』として祀られています。

日本武尊(やまとたけるのみこと)

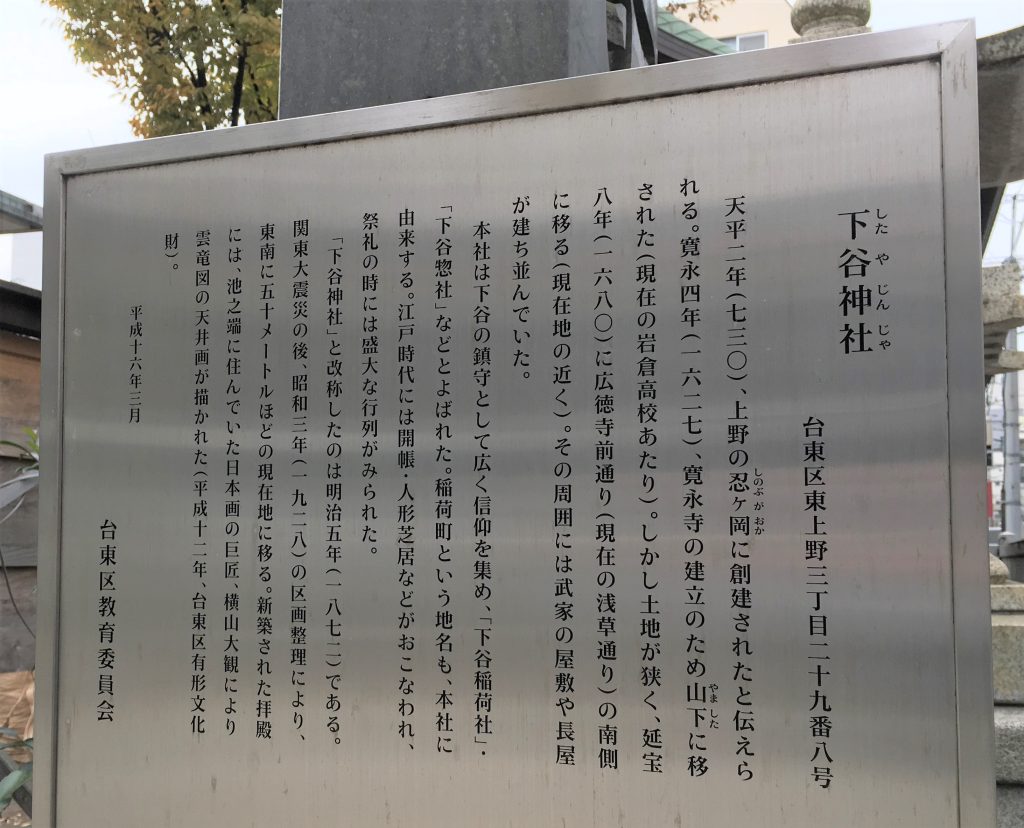

由緒

天平二年(730年)に峡田稲置(はけたのいなおき)らが、

上野忍ケ丘の地に大年神・日本武尊を祀ったのが創建と伝えられています。

天慶三年に藤原秀郷が相馬に向かうときに神社に参詣し、

平将門追討の祈願をし、その平定の後、

報恩の為、社殿を新たに造営したそうです。

江戸時代の寛永四年に寛永寺の建立に当たり、

社地を広徳寺門前町に替地にして、社殿が造営されました。

明治五年に社名を下谷神社と改めました。

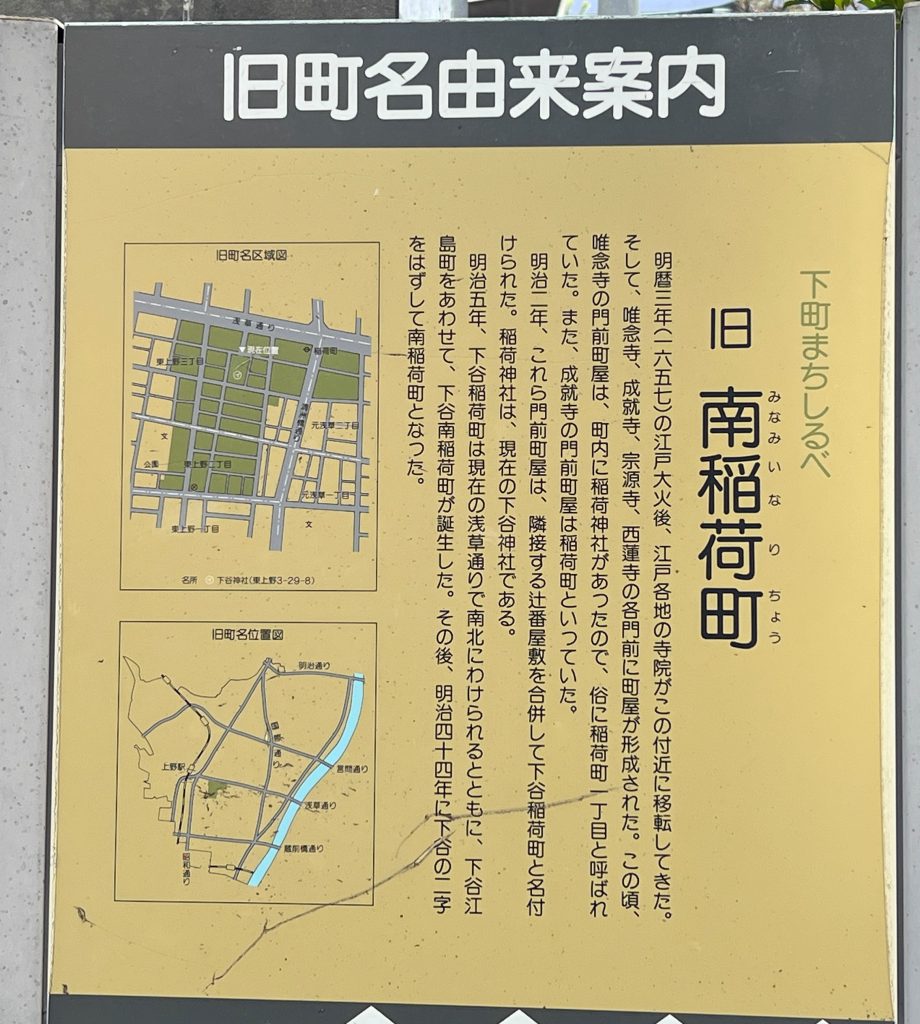

下谷神社は、元々『正一位下谷稲荷社』と称されていたので、

この町を『稲荷町』と呼ぶようになりました。

正岡子規句碑

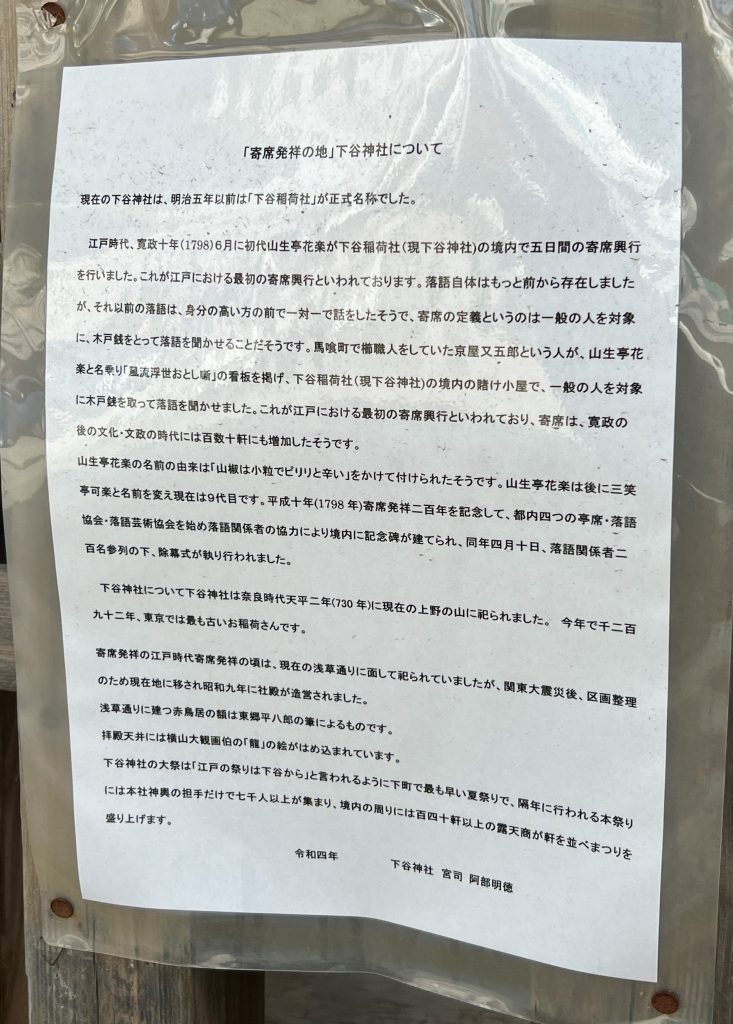

寄席発祥の地

寛政十年(1798年)に江戸で初めて寄席が行われた場所だそうです。

それまでの落語は一対一で身分の高い人の前で話をしていましたが、

馬喰町で櫛職人をしていた京屋又五郎という人が、

山生亭花楽(さんしょうていからく)と名乗り、

『風流浮世おとし噺』の看板を掲げ、境内の小屋で木戸銭を取り落語を聞かせました。

これが江戸最初の落語興行といわれています。

山生亭花楽は、『山椒は小粒でピリリと辛い』にかけて名付けられたそうですが、

今は三笑亭可楽と名を変え、現在九代目となります。

社標と鳥居

社殿

関東大震災で社殿が焼失し、

昭和九年に土地区画整理で改めて現在地に遷座されました。

その後東京大空襲の損害も受けることなく、社殿は残っています。

神門

東側鳥居

手水舎

色とりどりのきれいな花が浮かんでいました。

手水舎の彫刻も見事です。

令和五年七月参拝時:風鈴納め所

隆栄稲荷神社

本社や境内を守護する地主神として祀られました。

関東大震災の際もこの社殿のみ火難を免れたので、

火防の神としても信仰されています。

社殿の反対側には狐の塚もありました。

舞殿

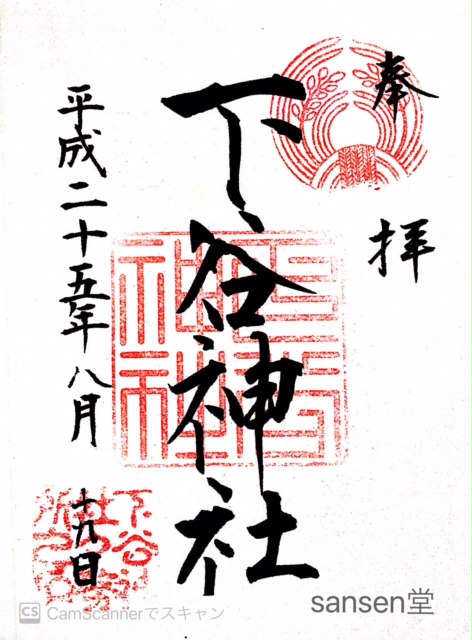

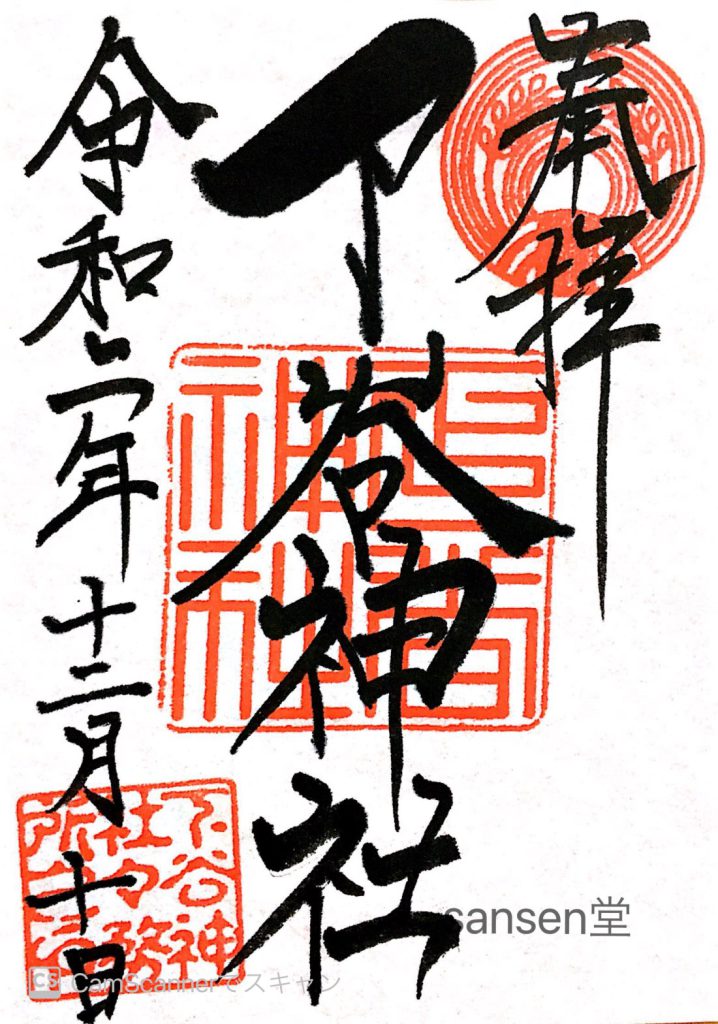

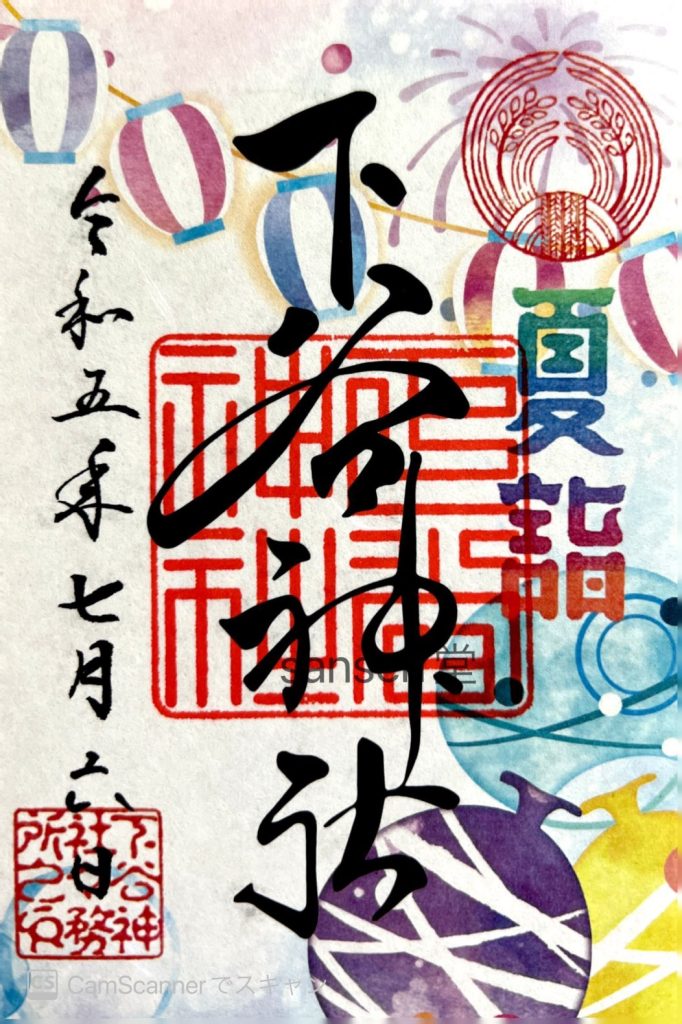

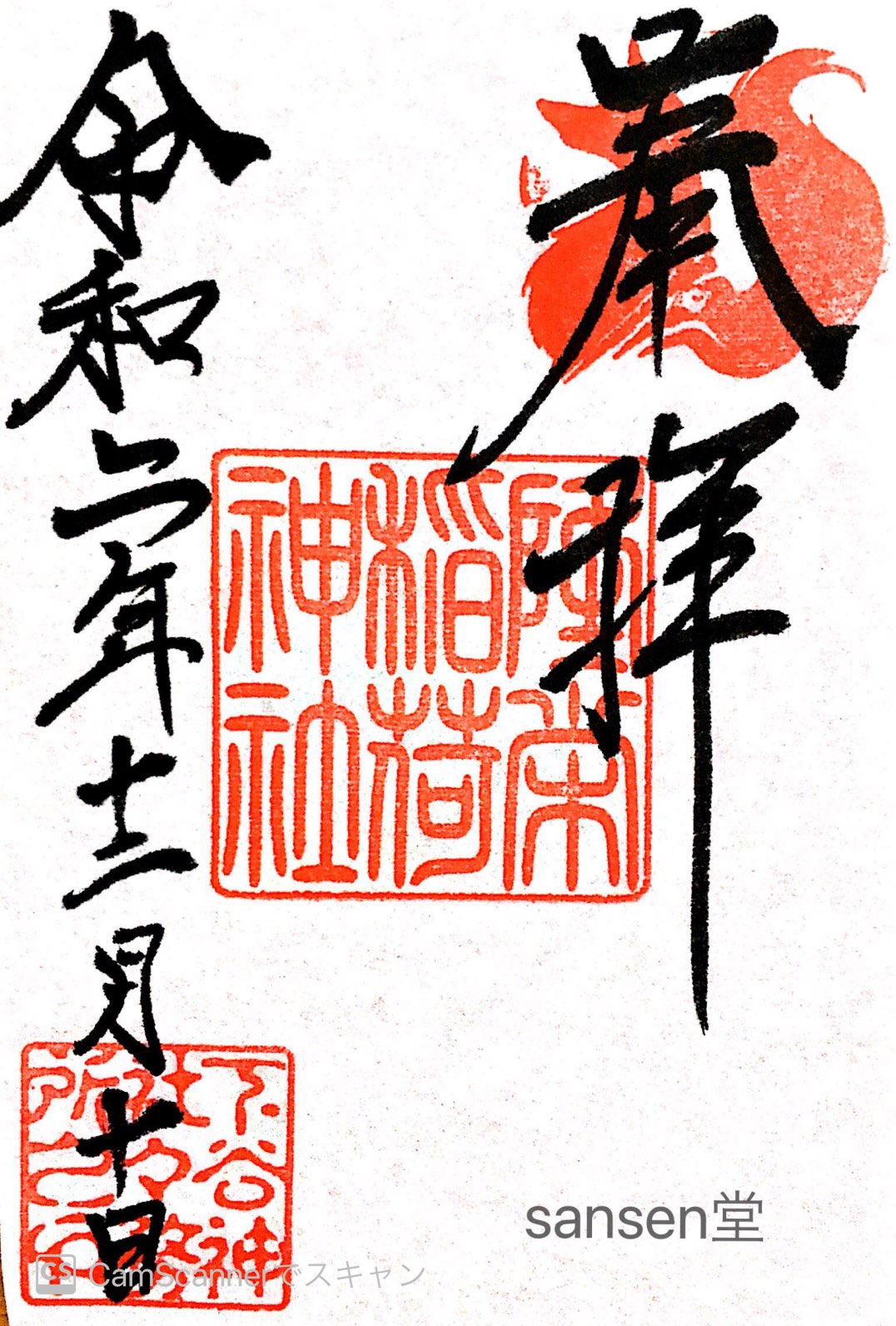

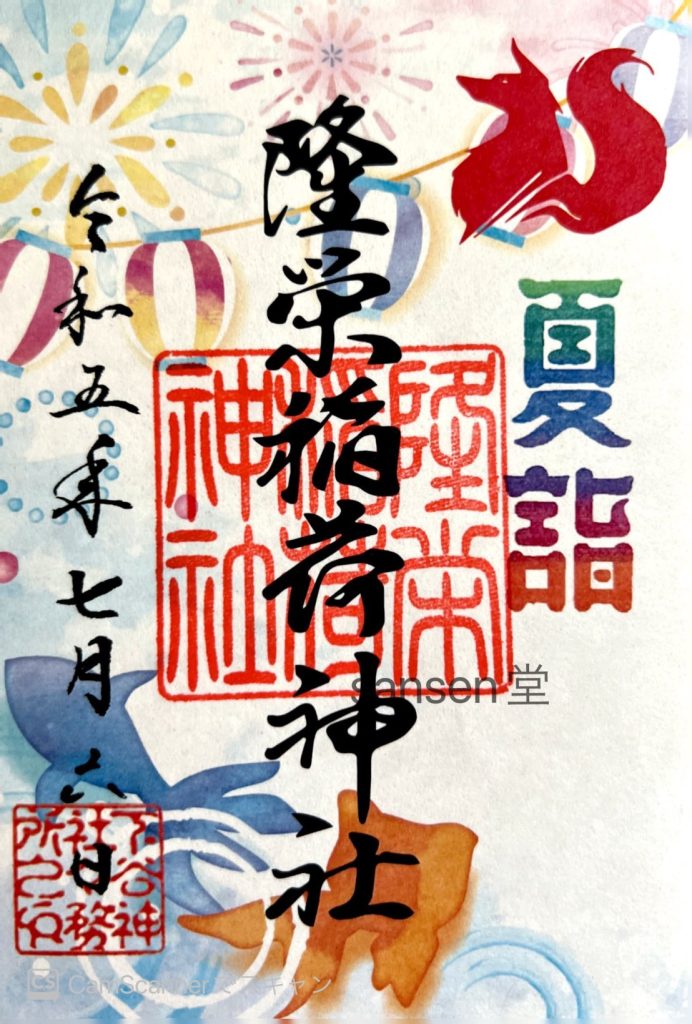

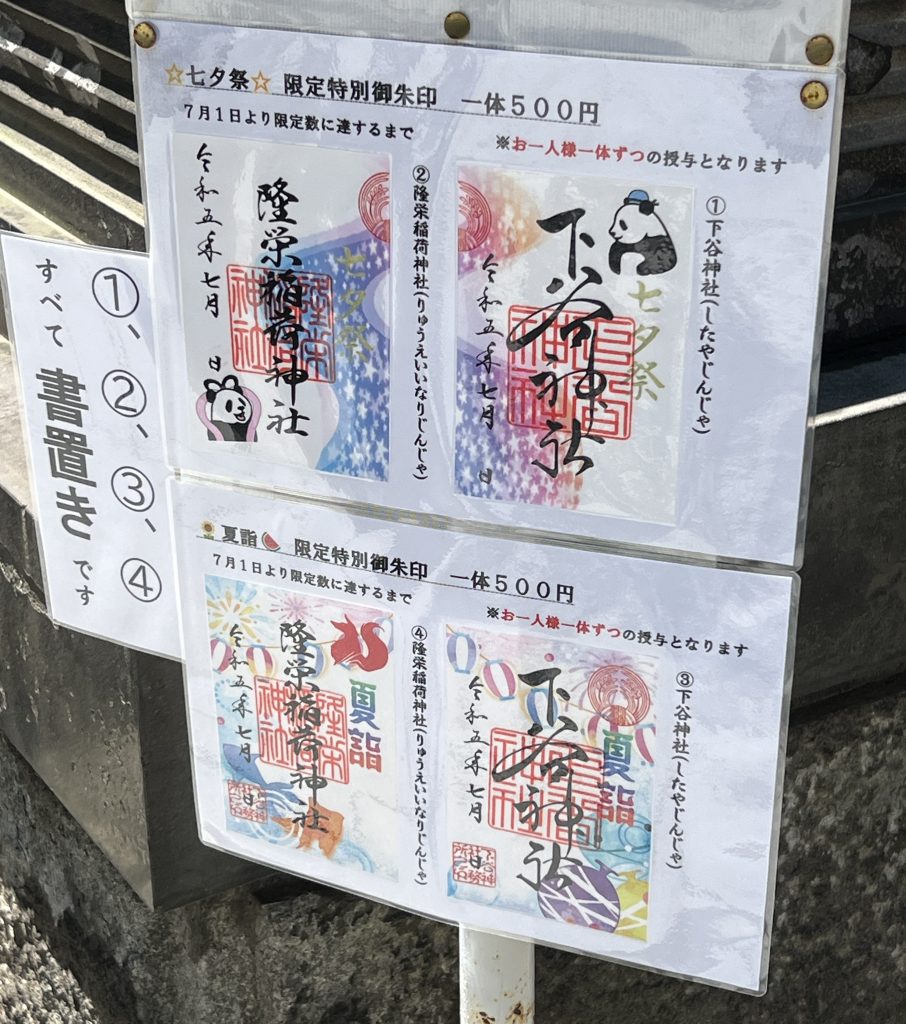

下谷神社のご朱印

平成二十五年拝受:ご朱印

令和二年拝受:ご朱印

令和五年拝受:夏詣・ご朱印

令和二年拝受:隆栄(りゅうえい)稲荷神社:ご朱印

令和五年拝受:隆栄稲荷神社:夏詣・ご朱印

下谷神社では季節ごとに様々なご朱印を頂く事が出来ます。

神社情報

- 住所:東京都台東区東上野3-29-8

- アクセス:東京メトロ銀座線稲荷町駅徒歩2分

JR山手線上野駅徒歩6分 - HP:http://shitayajinja.or.jp/

下谷神社周辺

ニイミの巨大看板

かっぱ橋道具街にあるニイミ食器店の『ジャンボコック像』です。

昭和五十七年に完成したそうです。

モデルは二代目社長で、三代目社長が作りました。

今では合羽橋のランドマークとなっています。

レトロな建物:比留間歯科醫院

下谷神社から上野駅に向かって歩いていると、

レトロな建物が建っていました。昭和初期の建築だそうです。

上野駅外観

現在の上野駅は昭和七年に完成しました。

関東大震災で駅舎が全焼し、その後は仮駅舎のまま営業していました。

上野駅内部(レトロ館)

レトロ館ではレリーフや天井が当時のまま残されていました。

上野駅1Fホーム

中央改札を通ると目の前には1Fホームがあります。

13番線ホームは、かつては寝台列車のホームで、

『あけぼの』『北斗星』『カシオペア』が発着していました。

現在は宇都宮線・高崎線のホームになっています。

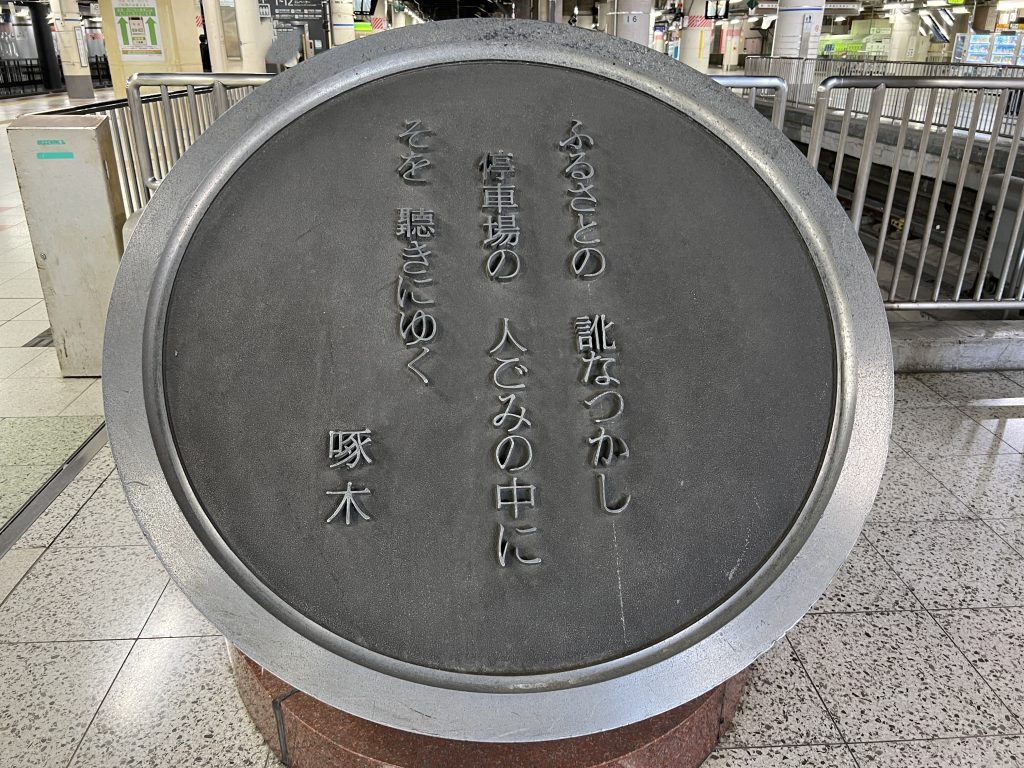

石川啄木歌碑

15番線ホームには石川啄木の歌碑がありました。

ご覧頂きましてありがとうございます。

東京下町八社福参りは、八つのお恵みを受け、

下町の人情味豊かな土地柄や、

名所旧跡を訪ねてもらうのが目的だそうです。

鷲神社、今戸神社、第六天榊神社、水天宮、小網神社、住吉神社、小野照崎神社